- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Обстановки осадконакопления и фации презентация

Содержание

- 1. Обстановки осадконакопления и фации

- 2. Введение Во вводной части курса будут рассмотрены:

- 3. Цели и задачи дисциплины Целями изучения дисциплины

- 4. Цели и задачи дисциплины Целями изучения дисциплины

- 5. Цели и задачи дисциплины Целями изучения дисциплины являются: 3) обучение приемам фациального анализа осадочных последовательностей;

- 6. Цели и задачи дисциплины Общими задачами изучения

- 7. Цели и задачи дисциплины Общими задачами изучения дисциплины являются: 2) изучение общих закономерностей седиментоге-неза;

- 8. Цели и задачи дисциплины Общими задачами изучения

- 9. Цели и задачи дисциплины Общими задачами изучения

- 10. Принцип актуализма в моделировании процессов геологического прошлого.

- 11. Принцип актуализма в моделировании процессов геологического прошлого.

- 12. Принцип актуализма в моделировании процессов геологического прошлого.

- 13. Принцип актуализма в моделировании процессов геологического прошлого.

- 14. Принцип актуализма в моделировании процессов геологического прошлого.

- 15. Определение фации Термин введен Грессли и

- 16. Фация (от лат. facies – лицо, облик)

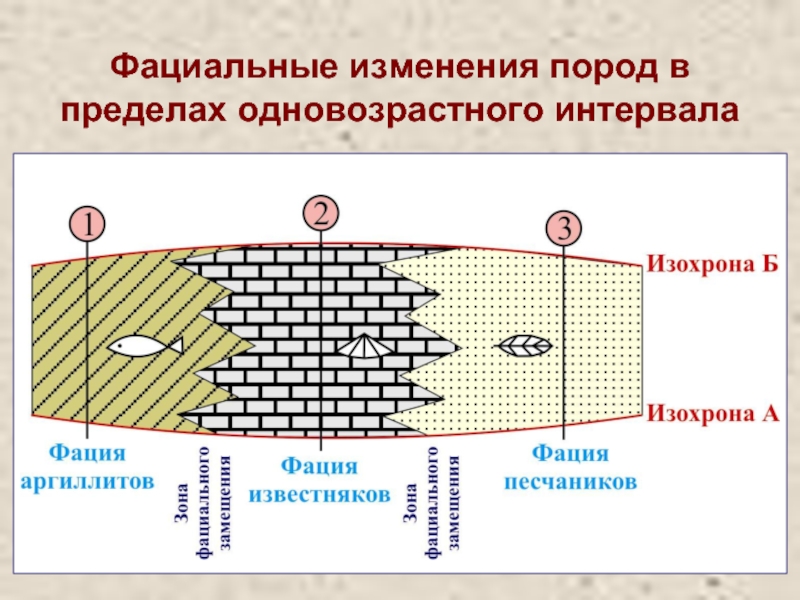

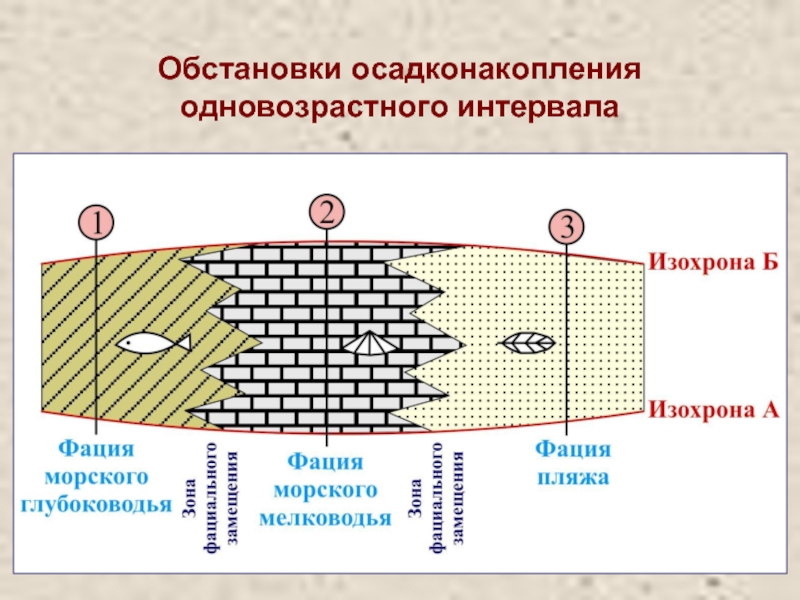

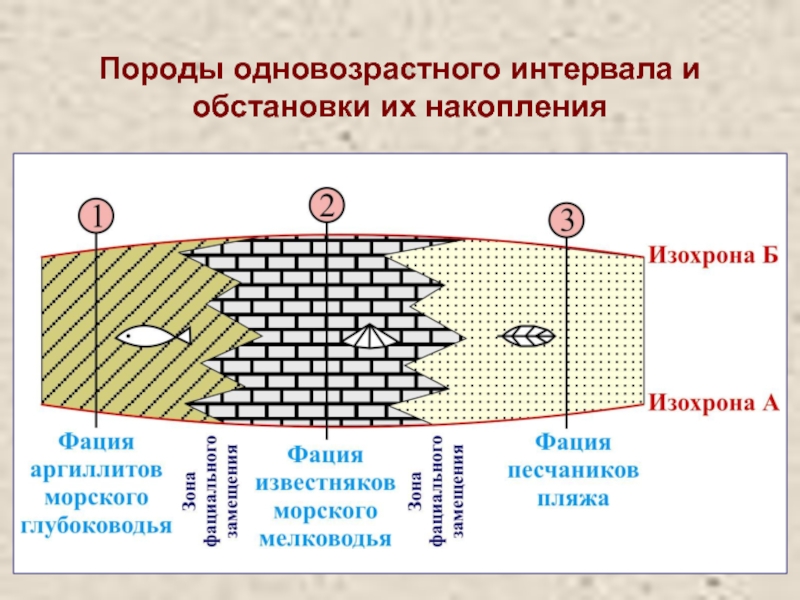

- 17. Фациальные изменения пород в пределах одновозрастного интервала

- 18. Фация – единица ландшафта, которая по условиям

- 19. Обстановки осадконакопления одновозрастного интервала

- 20. Фация – обстановка осадконакопления, овеществленная в осадке

- 21. Породы одновозрастного интервала и обстановки их накопления

- 22. Определение фации В современном толковании существуют

- 23. В самом общем смысле фация — это

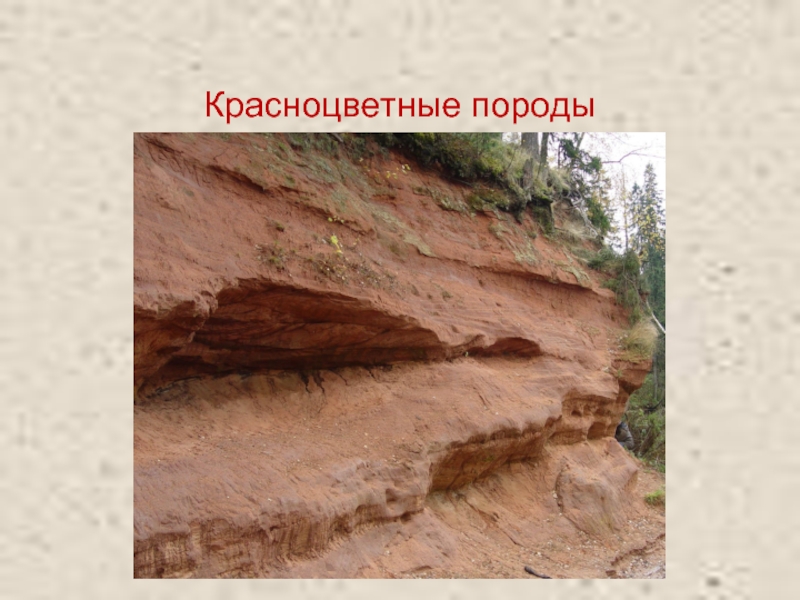

- 24. Цвет Зависит от состава породы По цвету

- 25. Сероцветные породы

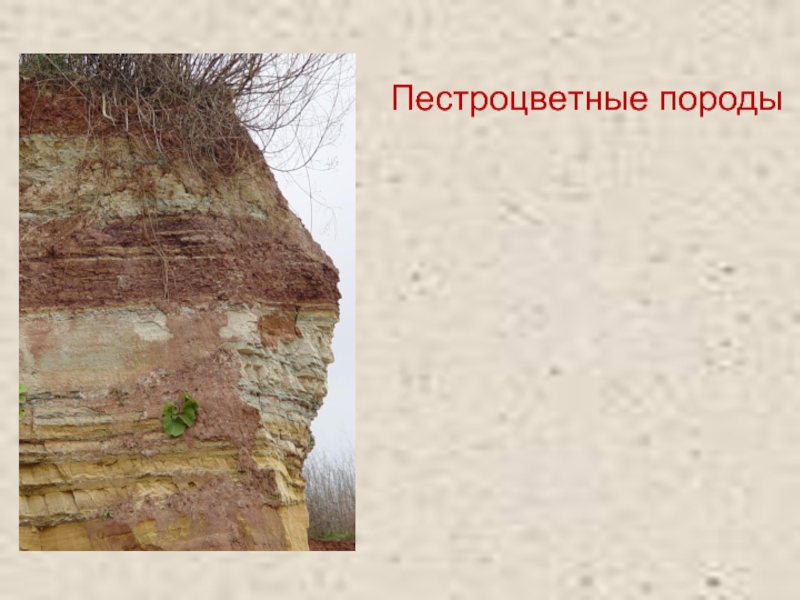

- 26. Пестроцветные породы

- 27. Красноцветные породы

- 28. Главные составные части осадочных пород В осадочных

- 29. Главные составные части осадочных пород В осадочных

- 30. Главные составные части осадочных пород В осадочных

- 31. Структура Характеристика размеров и формы компонентов, образующих

- 32. Текстура Характеристика пространственного расположения структурных элементов породы

- 33. Текстуры пород Текстуры поверхностей напластования обломочных и

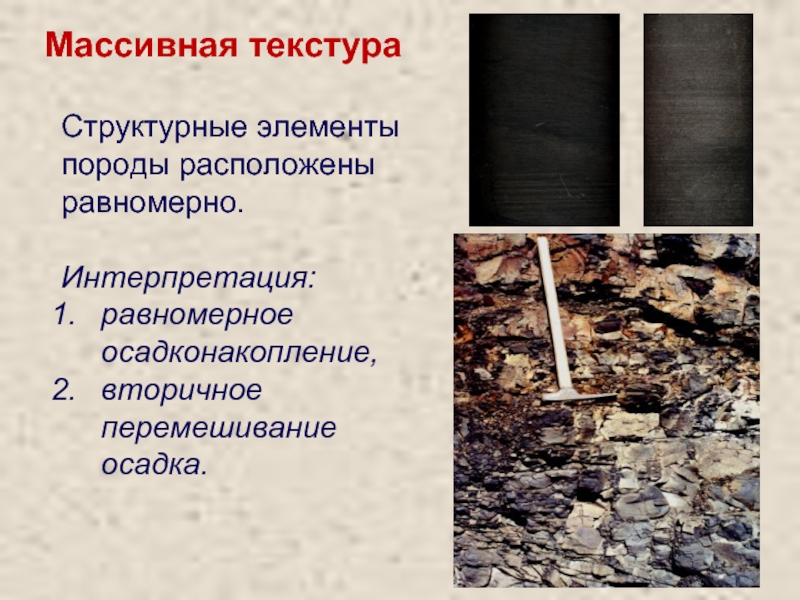

- 34. Массивная текстура Структурные элементы породы расположены равномерно. Интерпретация: равномерное осадконакопление, вторичное перемешивание осадка.

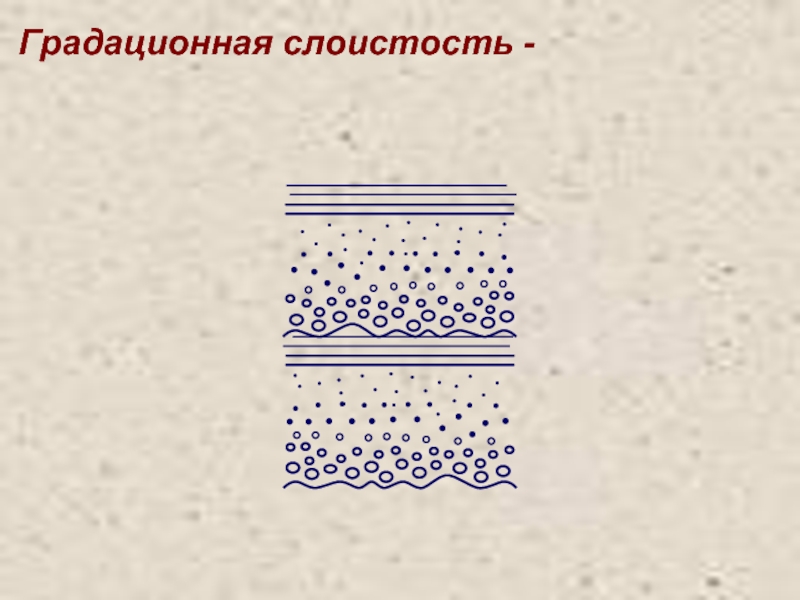

- 35. Градационная слоистость -

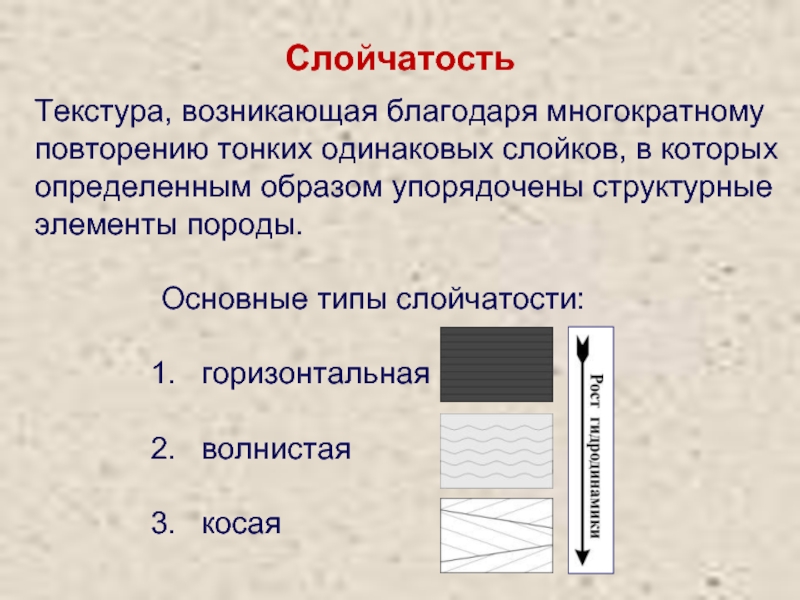

- 36. Слойчатость Текстура, возникающая благодаря многократному повторению тонких

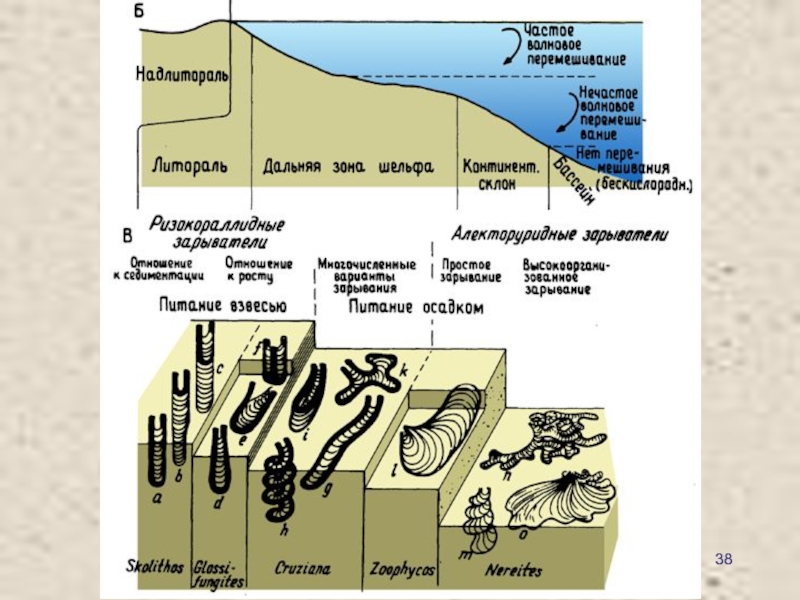

- 37. Ихнофоссилии (следы жизнедеятельности) Текстуры, возникающие в результате механического воздействия организмов на минеральный субстрат.

- 39. Определение фации Биофации выделяют в первую очередь

- 40. Определение фации С развитием косвенных методов изучения

- 41. Определение фации С развитием косвенных методов изучения

- 42. Определение фации С развитием косвенных методов изучения

- 43. Определение фации Очень трудно установить какие-то строгие

- 44. Определение фации Фации могут быть разделены на субфации или сгруппированы в ассоциации или комплексы.

- 45. Взаимоотношения фаций Прежде чем вынести заключение

- 46. Закон Головкинского-Вальтера: фации, залегающие согласно в вертикальном

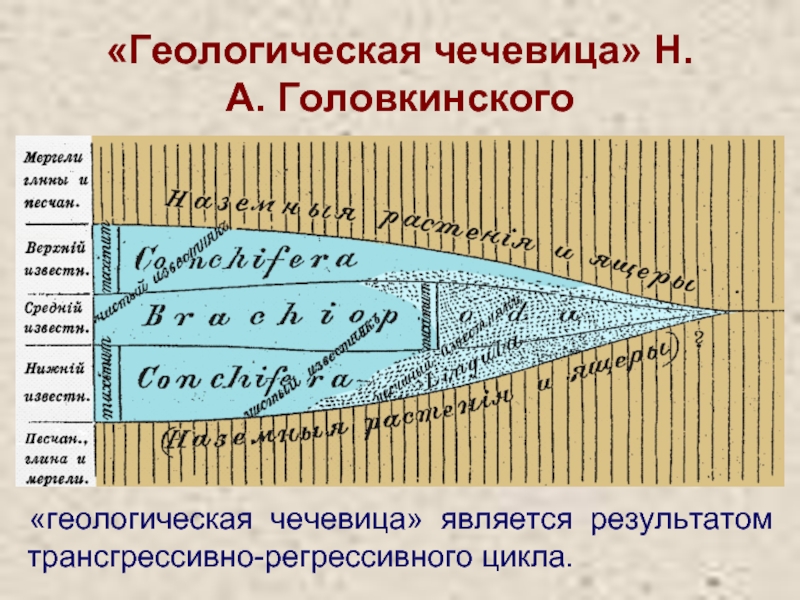

- 47. «Геологическая чечевица» Н.А. Головкинского «геологическая чечевица» является результатом трансгрессивно-регрессивного цикла.

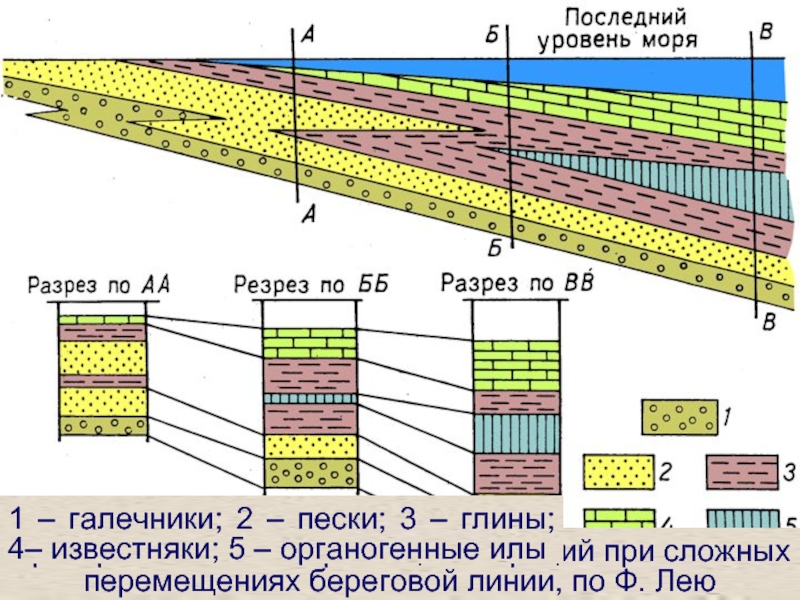

- 48. Пространственное перемещение фаций при сложных перемещениях береговой

- 49. Контакты Различают три главных типа контактов

- 50. Контакты Постепенные контакты указывают на то,

- 51. Контакты Некоторые контакты нарушаются интенсивным воздействием

- 52. Контакты Если же контакты резкие, то

- 53. Циклы Циклы – неоднократно повторяющиеся геологические

- 54. Ассоциации и последовательности Фациальные ассоциации представляют

- 55. Ассоциации и последовательности По сравнению с

- 56. Ассоциации и последовательности По сравнению с

- 57. Ассоциации и последовательности Фациальная последовательность состоит из ряда фаций, закономерно сменяющих друг друга.

- 58. Ассоциации и последовательности Последовательность может встречаться в разрезе единично либо повторяться (циклично).

- 59. Ассоциации и последовательности Для обломочных осадков

- 60. Ассоциации и последовательности Последовательность с погрубением кверху, как правило, указывает на усиление потока.

- 61. Интерпретация фаций Большой вклад в седиментологию внесло

- 62. Интерпретация фаций Выделяются три стадии интерпретации древних

- 63. Интерпретация фаций Выделяются три стадии интерпретации древних

- 64. Интерпретация фаций Выделяются три стадии интерпретации древних

- 65. Интерпретация фаций Геолог должен пользоваться методом множества

- 66. Нормальная и катастрофическая седиментация. До появления

- 67. Нормальная и катастрофическая седиментация. Часто и

- 68. Нормальная и катастрофическая седиментация. Часто и

- 69. Нормальная седиментация более продолжительна во времени.

- 70. Катастрофические процессы седиментации происходят почти мгновенно.

- 71. Осадочные фации можно разделить на массовые и

- 72. Выделяются еще единичные (исключительные) процессы или события,

- 73. Понятия «нормальный» и «катастрофический» дают характеристику как

- 74. Возможность сохранности Лишь немногие отложения сохраняются

- 75. Возможность сохранности Возможность захоронения контролируется скоростью

- 76. Фации, скрытые под поверхностью По сейсмическим записям

- 77. Сейсмические фации Сейсмическая фация представляет собой картируемую

- 78. Сейсмические фации В отличие от фациального анализа

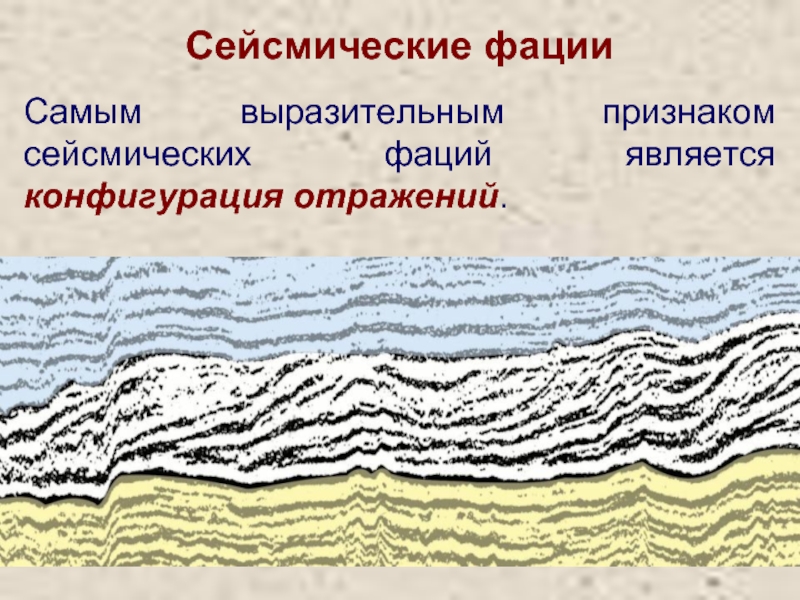

- 79. Сейсмические фации Самым выразительным признаком сейсмических фаций является конфигурация отражений.

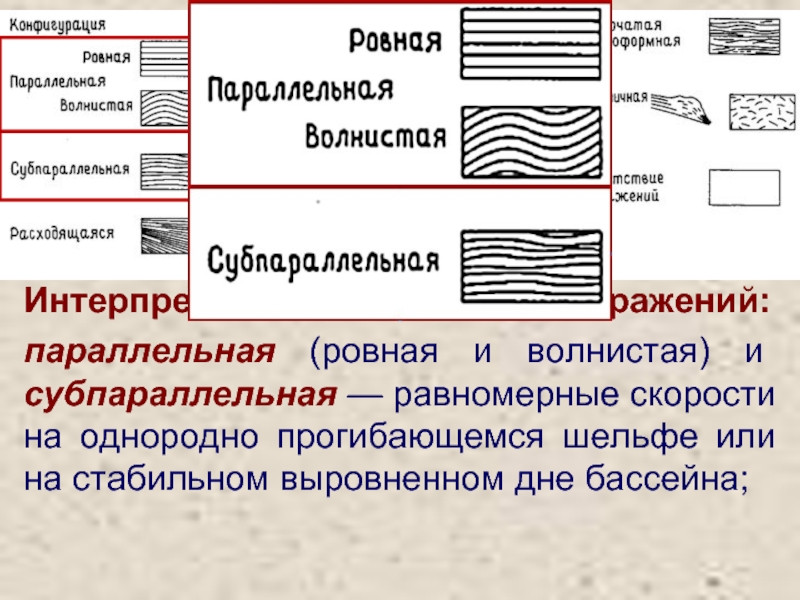

- 80. Интерпретация конфигураций отражений: параллельная

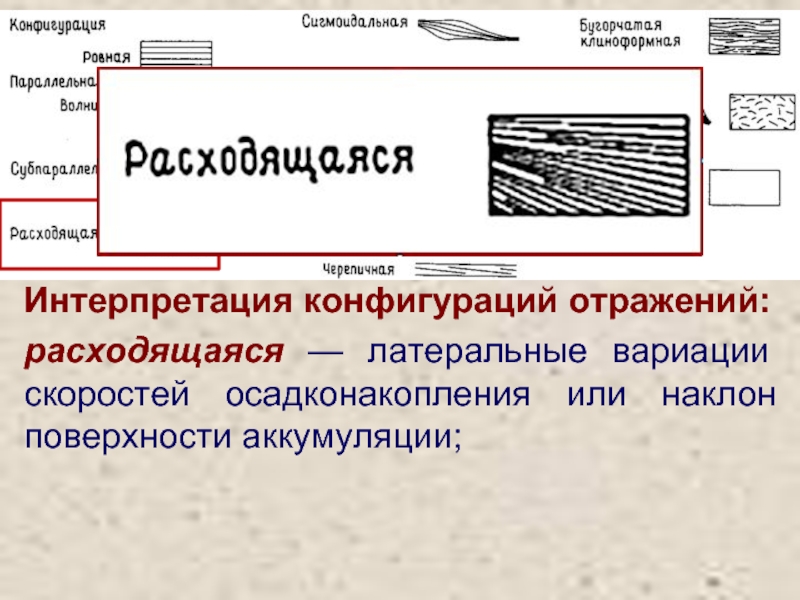

- 81. Интерпретация конфигураций отражений: расходящаяся — латеральные

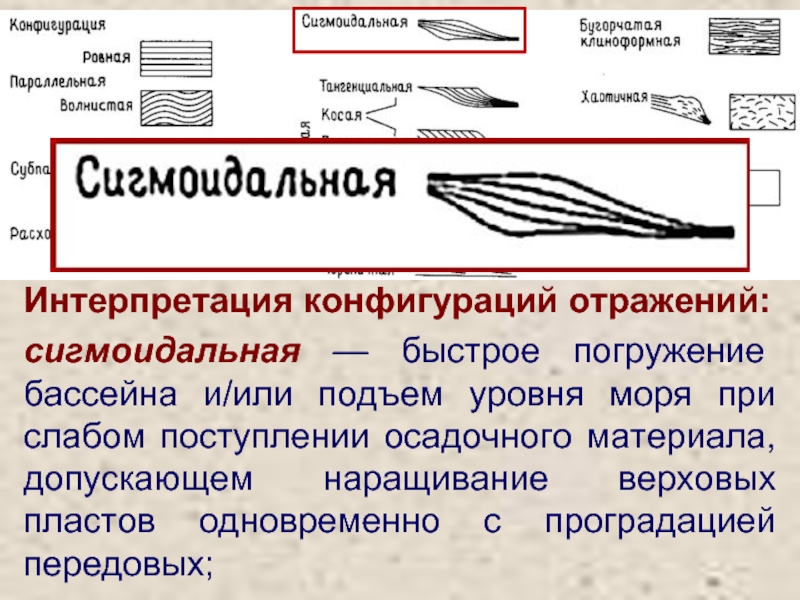

- 82. сигмоидальная — быстрое погружение бассейна и/или подъем

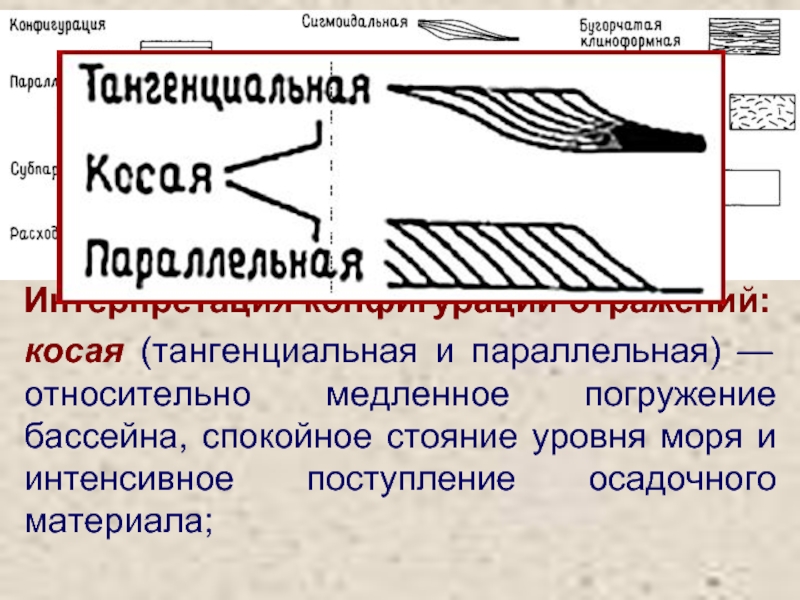

- 83. косая (тангенциальная и параллельная) — относительно медленное

- 84. сложная сигмоидально-косая — чередование сигмоидальной и косой проградационных конфигураций; Интерпретация конфигураций отражений:

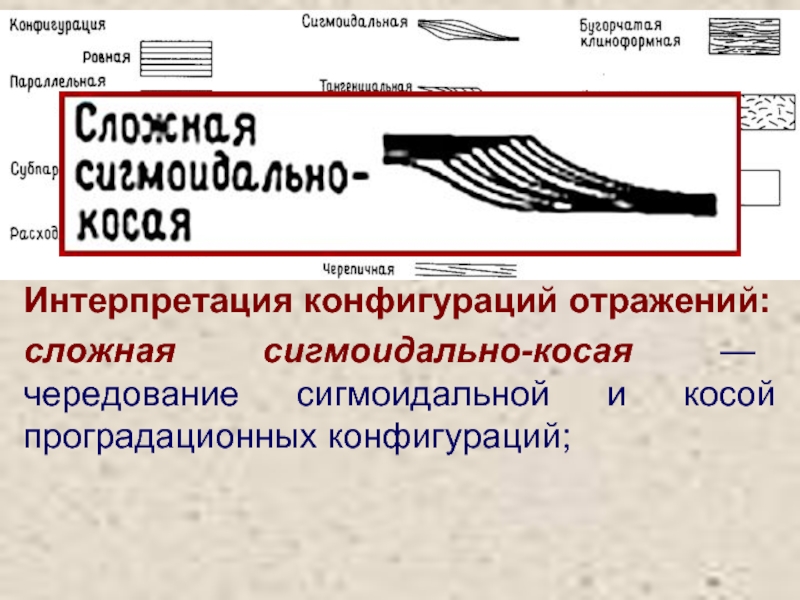

- 85. черепичная — сходная с параллельной косой конфигурацией,

- 86. бугорчатая клиноформная — отражает небольшие взаимопроникающие лопасти; Интерпретация конфигураций отражений:

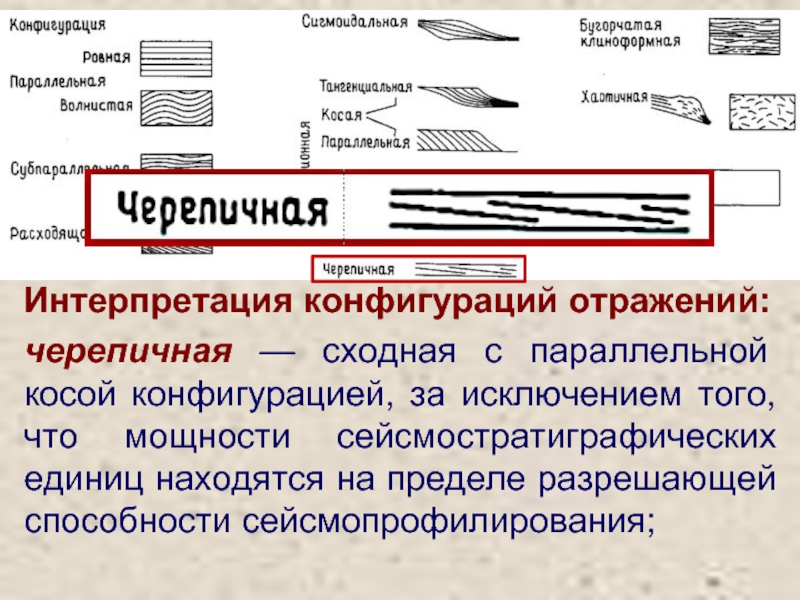

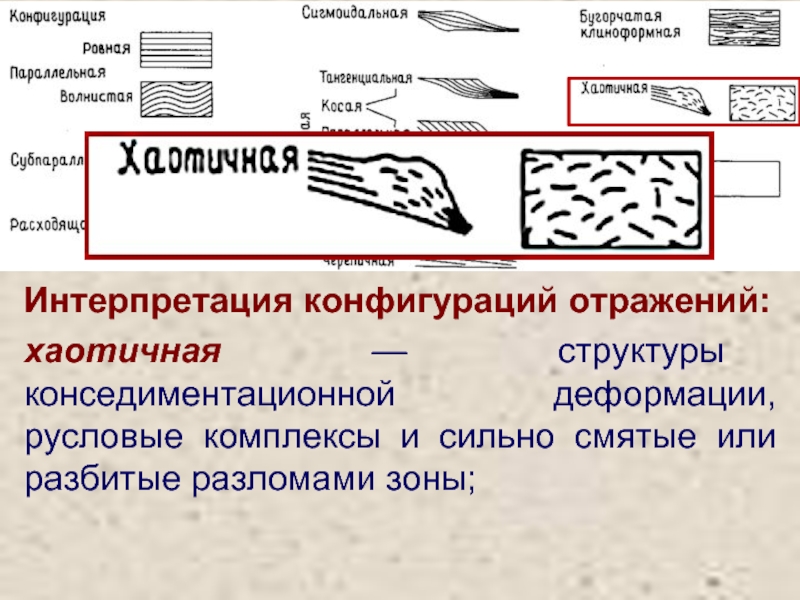

- 87. хаотичная — структуры конседиментационной деформации, русловые комплексы

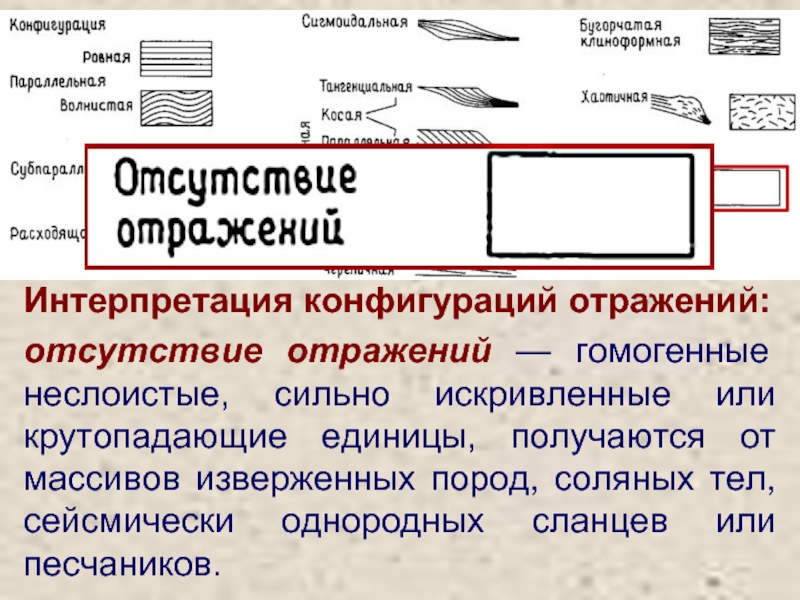

- 88. отсутствие отражений — гомогенные неслоистые, сильно искривленные

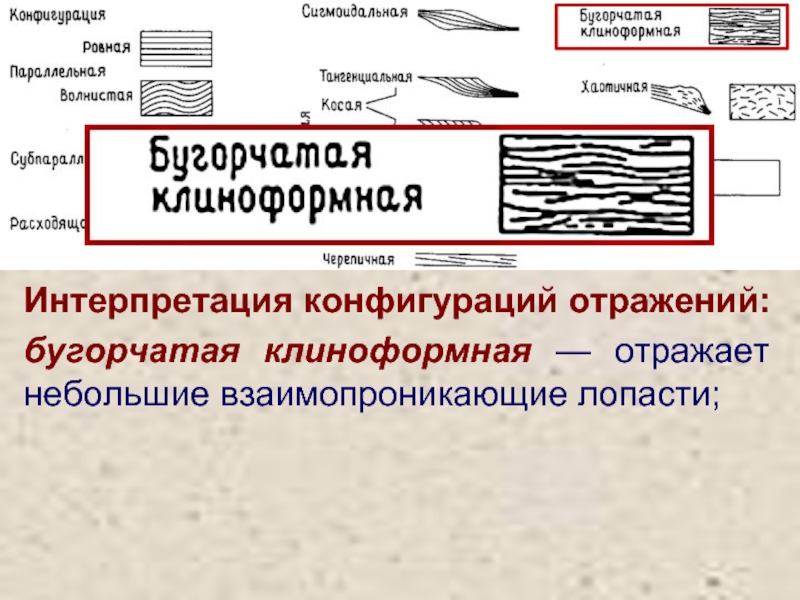

- 89. Подповерхностные породы Буровой шлам со стенок

- 90. Каротаж При помощи каротажа скважин измеряются

- 91. Нейтронный каротаж обнаруживает содержание водорода и дает

- 92. При плотностном каротаже измеряется электронная плотность пород,

- 93. При гамма-каротаже измеряется естественное гамма-излучение толщ пород,

- 94. Естественный потенциал является мерой пористости и используется

- 95. Факторы, контролирующие характер и распространение фаций

- 96. Факторы, контролирующие характер и распространение фаций

- 97. Процессы осадкообразования Процессы, характерные для седиментации

- 98. Поступление осадочного материала Характер имеющегося осадочного

- 99. Поступление осадочного материала В любой обстановке

- 100. Климат На фации влияют главным образом

- 101. Тектоника Тектоника формирует картину распределения возвышенностей

- 102. Колебания уровня моря Изменения уровня моря

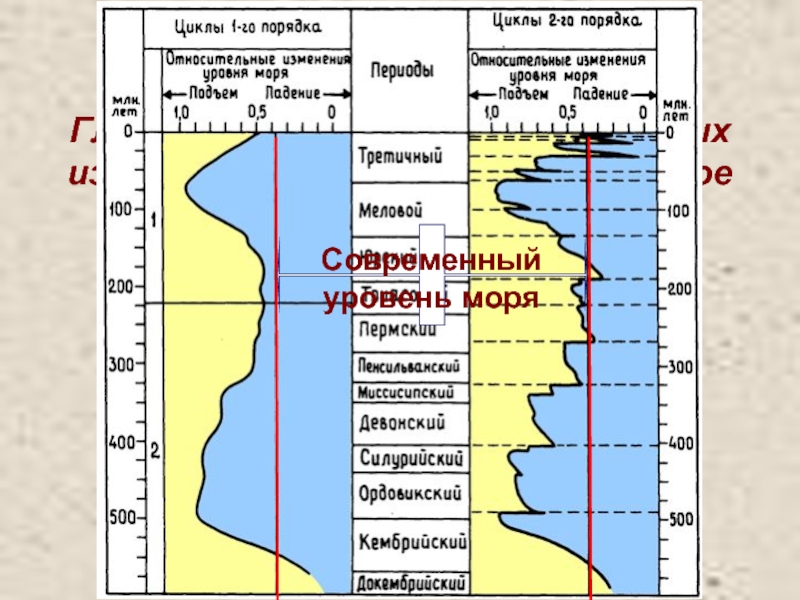

- 103. Глобальные циклы относительных изменений уровня моря в фанерозое (Veil et al., 1977)

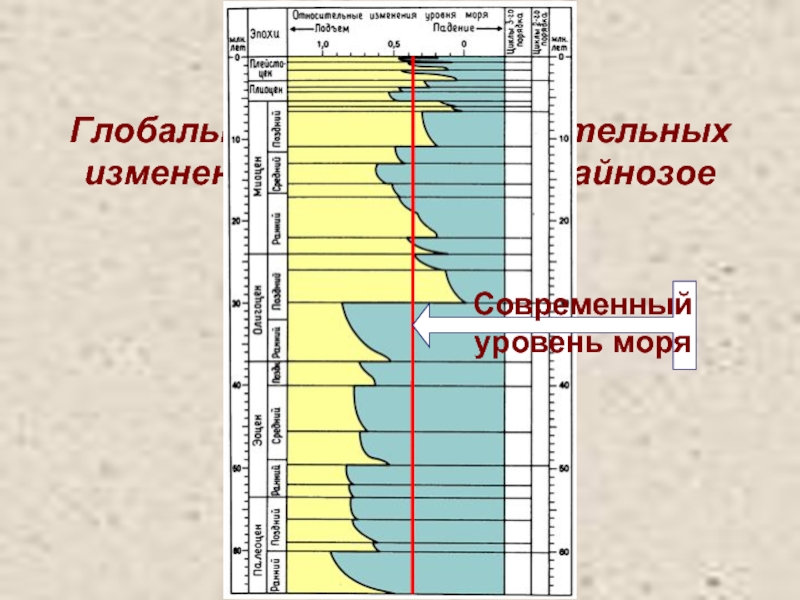

- 104. Глобальные циклы относительных изменений уровня моря в кайнозое (Veil et al., 1977)

- 105. Колебания уровня моря Объем океанских вод

- 106. Биологическая активность Коралловые, мшанковые, водорослевые и

- 107. Химия вод Химический состав вод контролирует

- 108. Вулканизм Вулканическая деятельность служит локальным внутрибассейновым источником

- 109. Научное и практическое значение седиментологических исследований Научное

- 110. Выводы 1. Реконструкция прошлых обстановок осадконакопления основана

- 111. Выводы 3. Фация может быть выделена:

- 112. Выводы 4. Фации могут быть разделены на

- 113. Выводы 7. Осадочные фации можно разделить на

- 114. Выводы 10. Распространение фаций зависит от таких

Слайд 2Введение

Во вводной части курса будут рассмотрены:

Цели и задачи дисциплины.

Принцип актуализма

Фации.

Седиментологический и палеогеографический этапы фациального анализа.

Научное и практическое значение седиментологических исследований.

Слайд 3Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются:

1) ознакомление студентов с теоретическими

Слайд 4Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются:

2) закрепление представлений о процессах

Слайд 5Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются:

3) обучение приемам фациального анализа

Слайд 6Цели и задачи дисциплины

Общими задачами изучения дисциплины являются:

1) приобретение знаний о

Слайд 7Цели и задачи дисциплины

Общими задачами изучения дисциплины являются:

2) изучение общих закономерностей

Слайд 8Цели и задачи дисциплины

Общими задачами изучения дисциплины являются:

3) освоение методов макроскопического

Слайд 9Цели и задачи дисциплины

Общими задачами изучения дисциплины являются:

4) овладение способами построения

Слайд 10Принцип актуализма

в моделировании процессов

геологического прошлого.

Актуализм (англ. actual, франц. actuel —

Актуализм исходит из принципа: «Настоящее есть ключ к пониманию прошедшего»,

то есть изучение процессов, происходящих в современных условиях, принимается за основу для суждения о процессах и условиях минувших геологических периодов.

Слайд 11Принцип актуализма

в моделировании процессов

геологического прошлого.

Принцип актуализма отражает вывод о том,

Слайд 12Принцип актуализма

в моделировании процессов

геологического прошлого.

Актуализм возник одновременно с первыми ростками

Леонардо да Винчи

Бернар Палисси

Николай Стено

Слайд 13Принцип актуализма

в моделировании процессов

геологического прошлого.

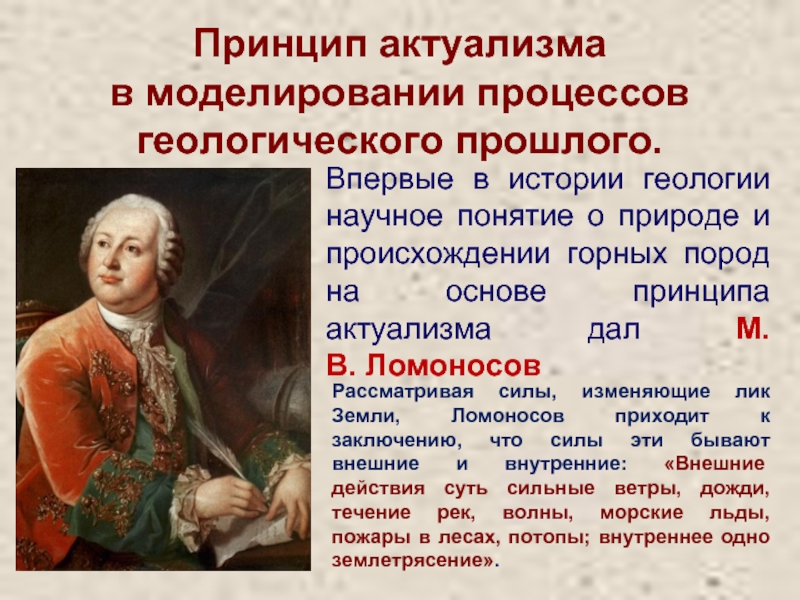

Впервые в истории геологии научное понятие

Рассматривая силы, изменяющие лик Земли, Ломоносов приходит к заключению, что силы эти бывают внешние и внутренние: «Внешние действия суть сильные ветры, дожди, течение рек, волны, морские льды, пожары в лесах, потопы; внутреннее одно землетрясение».

Слайд 14Принцип актуализма

в моделировании процессов

геологического прошлого.

В 30-х годах XIX в. Ч.

«Если он (геолог) твёрдо усвоит верование в сходство или тожество древней и настоящей системы земных изменений, то в каждом факте, указывающем на причины, повседневно действующие, увидит ключ к истолкованию какой-нибудь тайны в прошедшем».

Слайд 15Определение фации

Термин введен Грессли и стал предметом ожесточенных споров.

Аманц

Понятие фация у Грессли было многосторонним. Это послужило причиной дальнейшего использования термина "фация" в разных смыслах.

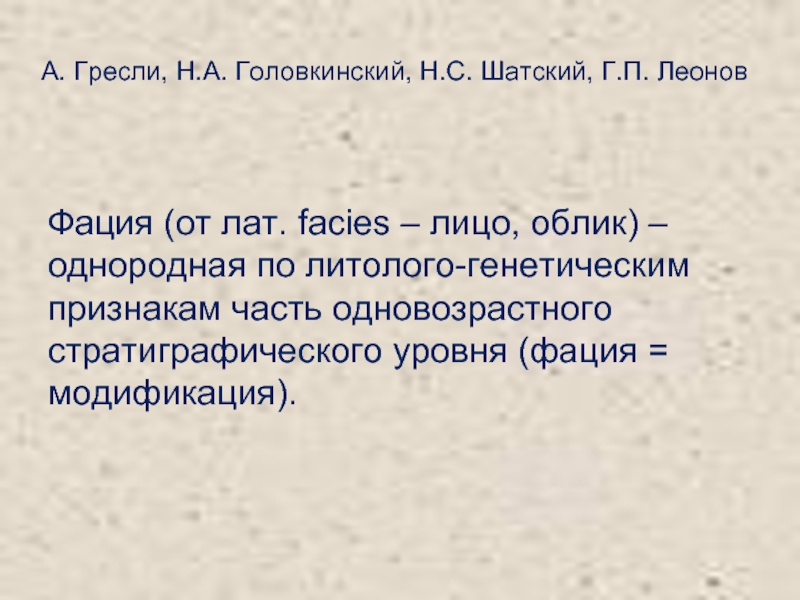

Слайд 16Фация (от лат. facies – лицо, облик) – однородная по литолого-генетическим

А. Гресли, Н.А. Головкинский, Н.С. Шатский, Г.П. Леонов

Слайд 18Фация – единица ландшафта, которая по условиям осадконакопления отличается от соседних

Д.В. Наливкин, В.И. Попов, Н.М. Страхов, Н.В. Логвиненко

Слайд 20Фация – обстановка осадконакопления, овеществленная в осадке или породе (фация =

Ю.А. Жемчужников, Л.Н. Ботвинкина, В.П. Алексеев

Слайд 22Определение фации

В современном толковании существуют два варианта понимания фации:

Фация -

Фация - обстановка осадконакопления (современная или древняя), овеществлённая в осадке или породе.

Слайд 23В самом общем смысле фация — это тело горной породы со

Фация может быть выделена:

Определение фации

по цвету,

характеру слоистости,

составу,

структуре,

ископаемым остаткам,

осадочным текстурам

и, конечно, по совокупности признаков.

Слайд 24Цвет

Зависит от состава породы

По цвету различают:

сероцветные породы,

пестроцветные породы,

красноцветные породы.

Темно-серый, черный –

пестроцветность – нейтральная среда (близость окислительно восстановительного барьера);

белый, бежевый, красный – окислительная среда

Слайд 28Главные составные части осадочных пород

В осадочных породах присутствуют три главные составные

1. Минералы, существовавшие до образования данной осадочной породы (унаследованные минералы).

Они образуются при выветривании материнских пород, значительно реже – при вулканических извержениях

Слайд 29Главные составные части осадочных пород

В осадочных породах присутствуют три главные составные

2. Минералы, образованные химическим путем на различных этапах формирования осадков и пород

Слайд 30Главные составные части осадочных пород

В осадочных породах присутствуют три главные составные

3. Остатки растений и животных, обитавших на месте образования осадка или принесенных извне.

Они тоже подвергаются существенным видоизменениям во время преобразования осадка и породы.

Слайд 31Структура

Характеристика размеров и формы компонентов, образующих породу

Размер обломков – позволяет оценить

Форма обломков (степень окатанности) – указывает на дальность переноса.

Сортировка обломков – отражает свойства транспортирующей среды.

Слайд 32Текстура

Характеристика пространственного расположения структурных элементов породы

Отражает динамику среды осадконакопления и характер

Слайд 33Текстуры пород

Текстуры поверхностей напластования обломочных и глинистых пород подразделяются по способу

Слайд 34Массивная текстура

Структурные элементы породы расположены равномерно.

Интерпретация:

равномерное осадконакопление,

вторичное перемешивание осадка.

Слайд 36Слойчатость

Текстура, возникающая благодаря многократному повторению тонких одинаковых слойков, в которых определенным

Основные типы слойчатости:

горизонтальная

волнистая

косая

Слайд 37Ихнофоссилии

(следы жизнедеятельности)

Текстуры, возникающие в результате механического воздействия организмов на минеральный субстрат.

Слайд 39Определение фации

Биофации выделяют в первую очередь по составу остатков организмов.

Если

Слайд 40Определение фации

С развитием косвенных методов изучения стали выделять новые виды фаций.

По конфигурации, протяженности, амплитуде, частоте отражений и пластовым сейсмическим скоростям в сочетании с формой тел выделяют сейсмические фации.

Слайд 41Определение фации

С развитием косвенных методов изучения стали выделять новые виды фаций.

При каротаже фации выделяют по электрическим, акустическим и радиоактивным свойствам.

Слайд 42Определение фации

С развитием косвенных методов изучения стали выделять новые виды фаций.

Однако подобные фации обычно прямо не сопоставимы с породами.

Слайд 43Определение фации

Очень трудно установить какие-то строгие правила выделения фаций.

В идеальном

Слайд 44Определение фации

Фации могут быть разделены на субфации или сгруппированы в ассоциации

Слайд 45Взаимоотношения фаций

Прежде чем вынести заключение об обстановке, необходимо иметь сведения

Слайд 46Закон Головкинского-Вальтера:

фации, залегающие согласно в вертикальном разрезе, формировались в соседних по

фации, контактирующие по вертикали, должны быть продуктами расположенных рядом друг с другом обстановок.

Этот закон действует только в случае отсутствия крупных перерывов.

Взаимоотношения фаций

Слайд 47«Геологическая чечевица» Н.А. Головкинского

«геологическая чечевица» является результатом трансгрессивно-регрессивного цикла.

Слайд 48Пространственное перемещение фаций при сложных перемещениях береговой линии, по Ф. Лею

1

Слайд 50Контакты

Постепенные контакты указывают на то, что фации непосредственно сменяют друг

Слайд 51Контакты

Некоторые контакты нарушаются интенсивным воздействием роющих организмов, следами ползания червей

Слайд 52Контакты

Если же контакты резкие, то даже при отсутствии доказательств эрозии

Слайд 53Циклы

Циклы – неоднократно повторяющиеся геологические процессы,

а также повторяющиеся комплексы

Слайд 54Ассоциации и последовательности

Фациальные ассоциации представляют собой группы фаций, встречающиеся вместе

Слайд 55Ассоциации и последовательности

По сравнению с изучением каждой фации в отдельности,

Слайд 56Ассоциации и последовательности

По сравнению с изучением каждой фации в отдельности,

Слайд 57Ассоциации и последовательности

Фациальная последовательность состоит из ряда фаций, закономерно сменяющих

Слайд 58Ассоциации и последовательности

Последовательность может встречаться в разрезе единично либо повторяться

Слайд 59Ассоциации и последовательности

Для обломочных осадков характерны два вида закономерного изменения

1) размер зерен увеличивается кверху от резкого или эрозионного нижнего контакта;

2) размер зерен уменьшается кверху от резкого или эрозионного контакта.

Слайд 60Ассоциации и последовательности

Последовательность с погрубением кверху, как правило, указывает на

Слайд 61Интерпретация фаций

Большой вклад в седиментологию внесло создание упрощенных типовых моделей.

Было

Слайд 62Интерпретация фаций

Выделяются три стадии интерпретации древних разрезов.

1. Разработка начальных рабочих

Постановка очень ограниченных задач. Модель не привязывают к какой-либо конкретной обстановке или к определенному времени, может также отсутствовать ориентировка в пространстве.

Слайд 63Интерпретация фаций

Выделяются три стадии интерпретации древних разрезов.

2. Палеогеографическая интерпретация –

Слайд 64Интерпретация фаций

Выделяются три стадии интерпретации древних разрезов.

3. Разработка истинной фациальной

Очевидно, что достичь этого невозможно, но следует стремиться.

Слайд 65Интерпретация фаций

Геолог должен пользоваться методом множества рабочих гипотез, так как

а)

б) конечный осадок может быть результатом действия нескольких различных процессов.

Следует создавать и неактуалистические модели – некоторые прошлые условия не имеют современных аналогов.

Слайд 66Нормальная и катастрофическая седиментация.

До появления современной седиментологии образование большинства осадочных

Часто и редко встречающиеся осадки, исключительные явления

Слайд 67Нормальная и катастрофическая седиментация.

Часто и редко встречающиеся осадки, исключительные явления

Изучение современного осадконакопления во второй половине XX века привело седиментологов к убеждению о преобладании нормальных процессов седиментации.

Слайд 68Нормальная и катастрофическая седиментация.

Часто и редко встречающиеся осадки, исключительные явления

В настоящее время признается важность как нормальной, так и катастрофической седиментации.

Различать их не всегда легко, поскольку мы регистрируем результат, а не сам процесс.

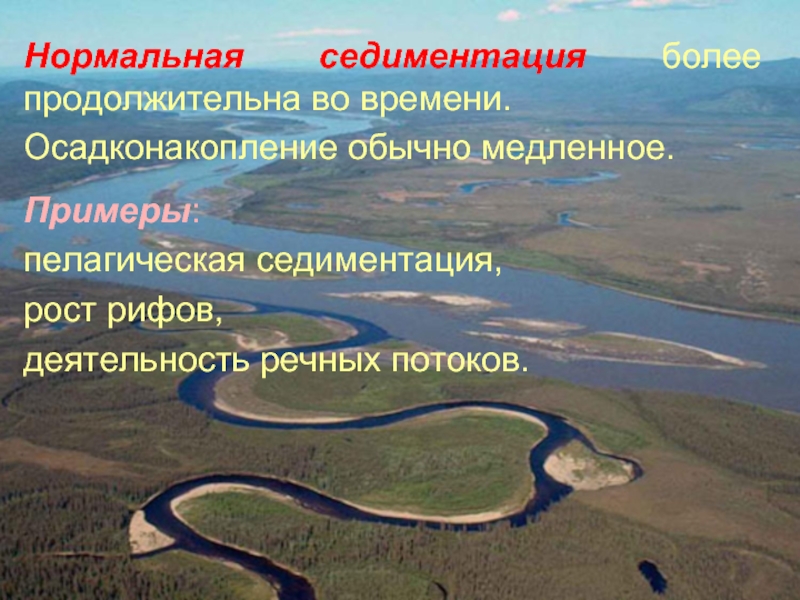

Слайд 69Нормальная седиментация более продолжительна во времени.

Осадконакопление обычно медленное.

Примеры:

пелагическая седиментация,

рост рифов,

деятельность речных потоков.

Слайд 70Катастрофические процессы седиментации

происходят почти мгновенно.

Энергия их превышает ту, которая

Они могут отлагать небольшую долю от всей массы осадков, но могут создавать и основную массу пород.

Слайд 71Осадочные фации можно разделить на массовые и редкие.

К массовым относятся

И те, и другие могут образоваться как в результате нормальной седиментации, так и под действием катастрофических процессов.

Слайд 72Выделяются еще единичные (исключительные) процессы или события, которые создают один единственный

Это процесс обычно катастрофический, однако отложенный им слой резко выделяется на фоне прочих отложений (и нормальных, и катастрофических).

Слайд 73Понятия «нормальный» и «катастрофический» дают характеристику как процессов, так и осадков,

«Массовый» и «редкий» указывают на относительную роль фаций в разрезе.

Термин «единичный» можно применять как к событию, процессу, так и к уникальному слою.

Слайд 74Возможность сохранности

Лишь немногие отложения сохраняются в ископаемом состоянии.

Большая часть

Способность отдельных фаций сохраниться в ископаемом состоянии существенно различна.

При сравнении современных осадков и древних пород необходимо давать оценку вероятности их захоронения.

Слайд 75Возможность сохранности

Возможность захоронения контролируется скоростью прогибания в таких обстановках, где

В таких обстановках осадки не могут накапливаться выше определенного уровня.

Избыточные количества поступающего осадочного материала отлагаются на более обширных территориях, т.е. расширяются площади осадконакопления.

Слайд 76Фации, скрытые под поверхностью

По сейсмическим записям

возможно не только выделить фации,

и определить их пространственные взаимоотношения с другими фациями.

Слайд 77Сейсмические фации

Сейсмическая фация представляет собой картируемую трехмерную сейсмическую единицу, устанавливаемую на

Слайд 78Сейсмические фации

В отличие от фациального анализа по обнажениям, где форму тел

Непрерывность отражающих границ позволяет судить о протяженности площадей осадконакопления.

Амплитуда говорит о контрастности фаций по вертикали.

Слайд 79Сейсмические фации

Самым выразительным признаком сейсмических фаций является конфигурация отражений.

Слайд 80

Интерпретация конфигураций отражений:

параллельная (ровная и волнистая) и субпараллельная — равномерные

Слайд 81Интерпретация конфигураций отражений:

расходящаяся — латеральные вариации скоростей осадконакопления или наклон

Слайд 82сигмоидальная — быстрое погружение бассейна и/или подъем уровня моря при слабом

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 83косая (тангенциальная и параллельная) — относительно медленное погружение бассейна, спокойное стояние

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 84сложная сигмоидально-косая — чередование сигмоидальной и косой проградационных конфигураций;

Интерпретация конфигураций

Слайд 85черепичная — сходная с параллельной косой конфигурацией, за исключением того, что

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 86бугорчатая клиноформная — отражает небольшие взаимопроникающие лопасти;

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 87хаотичная — структуры конседиментационной деформации, русловые комплексы и сильно смятые или

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 88отсутствие отражений — гомогенные неслоистые, сильно искривленные или крутопадающие единицы, получаются

Интерпретация конфигураций отражений:

Слайд 89Подповерхностные породы

Буровой шлам со стенок скважин пригоден для литологических и

Керны скважин, наоборот, ценны, особенно если они отобраны непрерывно и вскрывают контакты между фациями.

Фациальный анализ кернов сходен с анализом обнажений. Он представляет собой наиболее надежный метод изучения подповерхностных фаций, интерпретации данных геофизики и каротажа с целью выявления обстановок осадкообразования.

Слайд 90Каротаж

При помощи каротажа скважин измеряются электрические, радиоактивные и акустические свойства

Главными видами каротажа являются нейтронный, плотностной, гамма-излучения и естественных потенциалов, в сочетании с акустическим, электрическим каротажем и инклинометрией.

Их можно использовать по отдельности для определения литологических переходов, но лучшие результаты дает совместное использование.

Слайд 91Нейтронный каротаж обнаруживает содержание водорода и дает отрицательные величины в пористых

Следовательно, угли и горючие сланцы показывают высокую «нейтронную» пористость; плотные коллекторы, ангидриты и соли имеют низкую «нейтронную» пористость; пористые песчаники, известняки, доломиты и умеренно уплотненные аргиллиты характеризуются промежуточными величинами.

Слайд 92При плотностном каротаже измеряется электронная плотность пород, поэтому он показывает плотность

Соль и уголь имеют низкую плотность; ангидрит и компактные породы коллекторов обладают высокой плотностью; пористые песчаники, известняки и доломиты, а также умеренно литифицированные аргиллиты характеризуются промежуточными значениями плотности.

Слайд 93При гамма-каротаже измеряется естественное гамма-излучение толщ пород, указывающее на концентрацию калия,

Обычно данные гамма-каротажа принимаются как показатели гранулометрического состава пород, поскольку высокие значения обычно соответствуют глинам.

Слайд 94Естественный потенциал является мерой пористости и используется в качестве индикатора соотношения

При акустическом каротаже меряется скорость продольных звуковых волн (волн сжатия), проходящих через толщу пород и реагирующих как на зерна, так и на жидкую фазу. Его применяют для изучения пористости и литологии пород.

Картина фациальных последовательностей выявляется на всех типах каротажных графиков, но особенно ясно на записях каротажа естественного потенциала, гамма-излучения, плотностного и нейтронного.

Слайд 95Факторы, контролирующие характер и распространение фаций

Распространение фаций зависит от большого числа

процессы осадкообразования,

поступление осадочного материала,

климат,

тектоника,

изменения уровня моря,

биологическая активность,

химия вод,

вулканизм.

Слайд 96Факторы, контролирующие характер и распространение фаций

Относительная роль каждого из этих факторов

Универсальными являются климат и тектоника.

Климат имеет решающее значение для континентальных и мелководных морских фаций.

Тектоника очень важна в континентальных и глубоководных морских обстановках.

Слайд 97Процессы осадкообразования

Процессы, характерные для седиментации в данной обстановке, могут сами

Например, проградация рукавов вытянутой дельты настолько уменьшает уклон, что река в конце концов находит более крутой и короткий путь к морю.

Меандрирующие реки надстраивают прилегающие поймы, поскольку аккумуляция осадков сосредоточена главным образом в руслах и прирусловых валах. Рано или поздно они прорывают свои берега, чтобы найти новое русло.

Эти изменения заложены в самой природе обстановок осадконакопления, хотя точное время их проявления контролируется обычно исключительно сильными паводками, штормами или сейсмическими толчками. Такие «спусковые» механизмы необходимо отличить от основных причин явлений.

Слайд 98Поступление осадочного материала

Характер имеющегося осадочного материала имеет принципиальное значение для

Будет ли отлагаться песок или ил, зависит от наличия соответствующего материала в такой же мере, как и от действующих в данной обстановке процессов.

Поступление осадочного материала является одним из факторов, контролирующих мощности осадочных фаций; оно может также влиять на глубину и условия осадконакопления.

Осадочный материал поступает из двух источников:

1) внебассейнового, главным образом терригенного, тип материала зависит от геологического строения, рельефа, климата и тектоники;

2) внутрибассейнового, преимущественно биогенно-хемогенного, поставляющего материал путем химического осаждения, в результате жизнедеятельности растений или животных, эрозии ранее отложившихся в бассейне осадков или экструзии на дно снизу песчаными и грязевыми вулканами.

Слайд 99Поступление осадочного материала

В любой обстановке осадкообразования влияние поставки осадочного материала

Слайд 100Климат

На фации влияют главным образом температура и количество атмосферных осадков,

Важны не только средние значения температур и атмосферных осадков, но также их сезонные экстремумы и спорадические флуктуации.

Индикаторами температуры служат эвапориты, ископаемые почвы, растительность, тиллиты, некоторые типы оолитов и обычно фауна.

Показателями количества атмосферных осадков являются растительность, ископаемые почвы, эвапориты, эоловые песчаники с дюнной слоистостью, провинции глинистых минералов.

Озера и лагуны особенно чувствительны к климату, а следовательно, лагунные и озерные фации служат превосходными климатическими индикаторами.

Теплый климат оказывает сильное влияние на образование известняков, эвапоритов и углей.

Теплый климат оказывает сильное влияние на образование известняков, эвапоритов и углей.

Такие осадки поддерживают положение поверхности дна вблизи уровня озера или моря, несмотря на отсутствие терригенного питания.

Слайд 101Тектоника

Тектоника формирует картину распределения возвышенностей и впадин, она создает географические

Слайд 102Колебания уровня моря

Изменения уровня моря могут быть локальными или глобальными

Трансгрессии и регрессии являются отчасти результатом эвстатических изменений уровня моря.

Однако регрессия береговой линии может иметь место также в ходе глобального подъема уровня моря, если поступление осадочного материала достаточно интенсивно.

Аналогично, трансгрессия может происходить во время глобального понижения уровня моря, если скорость тектонического или изостатического погружения суши больше скорости падения уровня.

Локальные изменения уровня моря могут быть вызваны поступлением осадочного материала, нагрузкой осадочных масс на земную кору, вертикальными тектоническими движениями, наклонением блоков коры, изостатическим погружением или воздыманием.

Глобальные, или эвстатические, колебания уровня моря обусловлены изменениями либо объема океанских вод, либо вместимости океанских бассейнов, вызванными главным образом тектоническими механизмами.

Слайд 105Колебания уровня моря

Объем океанских вод может меняться из-за захвата и

Объем океанических бассейнов может меняться в результате действия различных тектонических механизмов.

Эвстатические колебания уровня моря, обусловленные флуктуациями оледенений или затоплением малых океанических бассейнов, происходят со скоростью на три порядка выше скорости изменений, обусловленных глобальной тектоникой.

Изменения уровня моря имеют различные временные масштабы и бывают глобальными, региональными или локальными. Их нужно иметь в виду при построении любых фациальных моделей.

Слайд 106Биологическая активность

Коралловые, мшанковые, водорослевые и иные рифы, а также накопления

Растительный покров на суше участвует в формировании почвы и подавляет эрозионную деятельность дождевых вод, плоскостного смыва и ветров.

Планктонные микроорганизмы (фораминиферы, радиолярии, диатомеи и др.) обеспечивают постоянный «дождь» пелагического осадочного материала в океанах и озерах.

Бактерии имеют особенно большое значение в формировании почв как агенты выветривания, окисления и восстановления железа, а также восстановления сульфата.

Роль бактерий в формировании и преобразовании осадков также велика.

Характер, интенсивность и места проявления биологической активности постоянно менялись в ходе эволюции. При сравнении древних и современных фаций или древних фаций из разных систем необходимо знание современной биосферы.

Хотя биота влияет на все обстановки, биологический фактор имеет первостепенное значение при изучении пелагических обстановок и карбонатных отложений мелководных морей.

Слайд 107Химия вод

Химический состав вод контролирует формирование карбонатов и других хемогенных

Вариации температуры и солености определяются в значительной мере климатической зональностью и колебаниями климата.

Океаническая циркуляция, приводящая к подъему богатых питательными веществами вод, обусловливает локальное накопление некоторых типов биогенных илов, фосфатов и диатомитов.

Уровень насыщения вод карбонатом кальция определяет, будут ли карбонатные скелеты организмов корродироваться и растворяться, или будут сохраняться, возможно с дополнительным выпадением хемогенного карбоната.

Химические свойства вод являются главным контролирующим фактором фаций озерных отложений.

Слайд 108Вулканизм

Вулканическая деятельность служит локальным внутрибассейновым источником твердого и растворенного осадочного материала.

В пелагических обстановках значительную роль играют выщелачивание горячих базальтов под действием морской воды, формирование глинистых минералов путем химического обмена между вулканитами и морской водой, разгрузка обогащенных металлами гидротермальных растворов.

В озерах может наблюдаться прямая связь отлагающихся осадков с составом вулканических продуктов.

Возникновение вулканических гор и островов приводит к быстрой смене фациальных условий, в первую очередь к изменению глубины моря.

Слайд 109Научное и практическое значение седиментологических исследований

Научное значение очевидно: воссоздание геологической истории

Практическое значение связано с изучением закономерностей распространения полезных ископаемых (в том числе нефти и газа) в осадочных бассейнах.

Слайд 110Выводы

1. Реконструкция прошлых обстановок осадконакопления основана на принципе актуализма.

2. Конкретную

Слайд 111Выводы

3. Фация может быть выделена:

по цвету,

характеру слоистости,

структуре,

ископаемым остаткам,

осадочным текстурам

и, конечно, по совокупности признаков.

Слайд 112Выводы

4. Фации могут быть разделены на субфации или сгруппированы в ассоциации

5. Фации, залегающие согласно в вертикальном разрезе, формировались в соседних по латерали обстановках.

6. Интерпретация фаций основана на использовании упрощенных типовых моделей.

Слайд 113Выводы

7. Осадочные фации можно разделить на массовые и редкие.

8. И

9. Под земной поверхностью фации выделяют по сейсмическим отражениям, каротажу, керну и шламу.

Слайд 114Выводы

10. Распространение фаций зависит от таких факторов, как

процессы осадкообразования,

поступление

климат,

тектоника,

изменения уровня моря,

биологическая активность,

химия вод,

вулканизм.