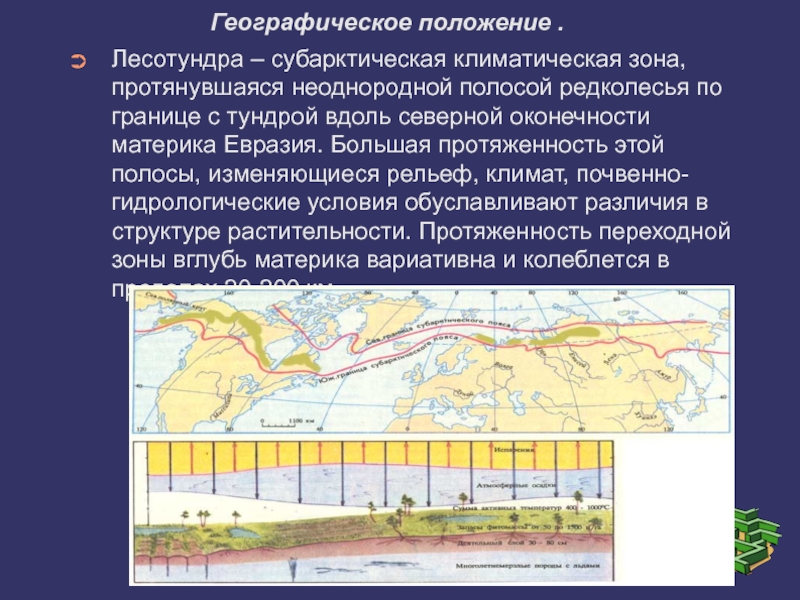

кустарниковыми или типичными тундрами. Разными исследователями лесотундра считается подзоной то тундры, то тайги, а в последнее время тундролесий. Ландшафты лесотундры протягиваются полосой от 30 до 300 км шириной: в Евразии от Кольского полуострова до бассейна Индигирки (далее на восток распространены фрагментарно), и через всю Северную Америку.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Лесотундры презентация

Содержание

- 1. Лесотундры

- 2. Климат . Средние температуры воздуха в июле

- 3. Растительность . Растительность тундры составляют в

- 4. Животный мир . В животном мире

- 5. Почвы . В тундре присутствуют тундровые глеевые,

- 6. Географическое положение . Лесотундра – субарктическая климатическая

- 7. Экологические проблемы . Основная проблема этой зоны

Слайд 1Лесотундры

Субарктический тип ландшафта, в котором на междуречьях угнетённые редколесья чередуются с

Слайд 2Климат .

Средние температуры воздуха в июле 10 - 14 °C, а

в январе, в зависимости от континентальности климата, от −10° до −40 °C.

Несмотря на малое количество атмосферных осадков (200—350 мм), для лесотундры характерно резкое превышение увлажнения над испарением, что обусловливает широкое распространение озёр — от 10 до 60 % площади подзоны. Распространено заболачивание. В питании рек преобладают талые снеговые воды, поэтому половодье на реках бывает летом, когда тают снега.

Несмотря на малое количество атмосферных осадков (200—350 мм), для лесотундры характерно резкое превышение увлажнения над испарением, что обусловливает широкое распространение озёр — от 10 до 60 % площади подзоны. Распространено заболачивание. В питании рек преобладают талые снеговые воды, поэтому половодье на реках бывает летом, когда тают снега.

Слайд 3Растительность .

Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи;

встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно из семейства Злаки), кустарники и кустарнички (например, некоторые карликовые виды берёзы и ивы).

Слайд 4Животный мир .

В животном мире лесотундры присутствуют различные виды леммингов,

землеройки, северные олени, песцы, куропатки — белая и тундряная, полярная сова и большое разнообразие перелётных, водоплавающих и малых, селящихся в кустарниках, птиц. Лесотундра — ценное оленье пастбище и охотничьи угодья.

Слайд 5Почвы .

В тундре присутствуют тундровые глеевые, торфянистые и оподзоленные. Для почв

тундры характерен высокий снежный покров, который устойчив большую часть года (до 9 месяцев), вечная мерзлота в почве и её неплодородие.Почвы торфянисто-глеевые, торфяно-болотные, а под редколесьями — глеево-подзолистые (подбуры).

Слайд 6Географическое положение .

Лесотундра – субарктическая климатическая зона, протянувшаяся неоднородной полосой редколесья

по границе с тундрой вдоль северной оконечности материка Евразия. Большая протяженность этой полосы, изменяющиеся рельеф, климат, почвенно-гидрологические условия обуславливают различия в структуре растительности. Протяженность переходной зоны вглубь материка вариативна и колеблется в пределах 20-200 км.

Слайд 7Экологические проблемы .

Основная проблема этой зоны - разрушение почвенного слоя, так

как он очень тонок. Это приводит к образованию болот, так как под почвенным слоем, как и в тундре, представленны многолетнемерзлые горные породы (вечная мерзлота).