- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Физиология возбудимых тканей. Структура и функции биологических мембран презентация

Содержание

- 1. Физиология возбудимых тканей. Структура и функции биологических мембран

- 2. 2 Чтобы понять работу системы, обеспечивающей восприятие,

- 3. 3

- 4. 4 Биологическими мембранами (от лат. membrana –

- 5. 5 Функции мембран

- 6. 6 Модели

- 7. 7

- 8. 8

- 9. Структурные элементы мембран Липиды Белки Углеводы Вода

- 10. 10

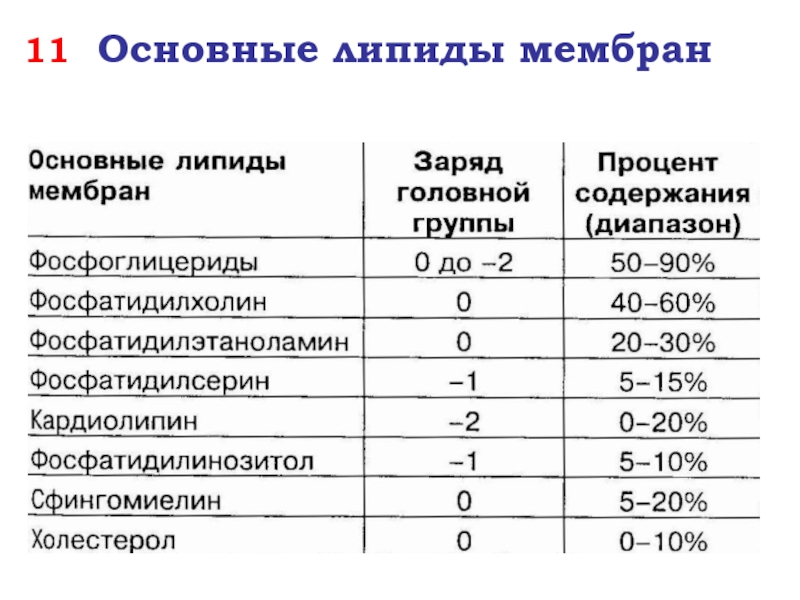

- 11. 11 Основные липиды мембран

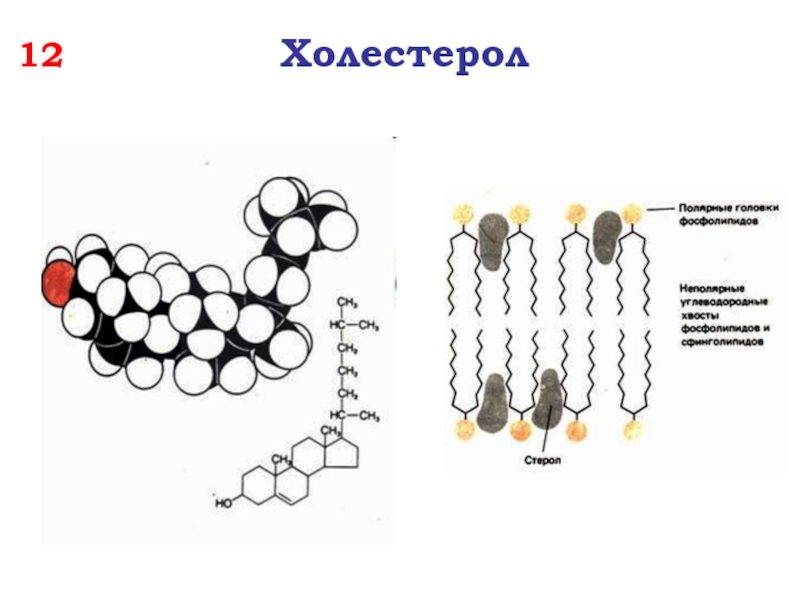

- 12. 12 Холестерол

- 13. 13

- 14. 14

- 15. 15 Виды подвижности

- 16. 16 Образование кинков

- 17. 17 Белки Полуинтегральные (белки адгезии,

- 18. 18

- 19. 19 Функции углеводов

- 20. 20 Взаимодействие цитоскелета

- 21. 21

- 22. 22 Транспорт веществ через мембрану

- 23. 23 Виды транспорта

- 24. Осуществляется без затраты энергии АТФ потому, что

- 25. 25 Простая

- 26. 26 Диффузия – самопроизвольный процесс

- 27. 27

- 28. 28 Простая диффузия через поры Канал

- 29. 29 Простая диффузия идет через кинки

- 30. 30

- 31. 31 Переносчики (транспортёры) специфичны:

- 32. 32

- 33. 33 Свойства ионных каналов Специфичность Проводимость Наличие сенсора Наличие воротной системы

- 34. 34 Четыре вида каналов: А - ионселективный

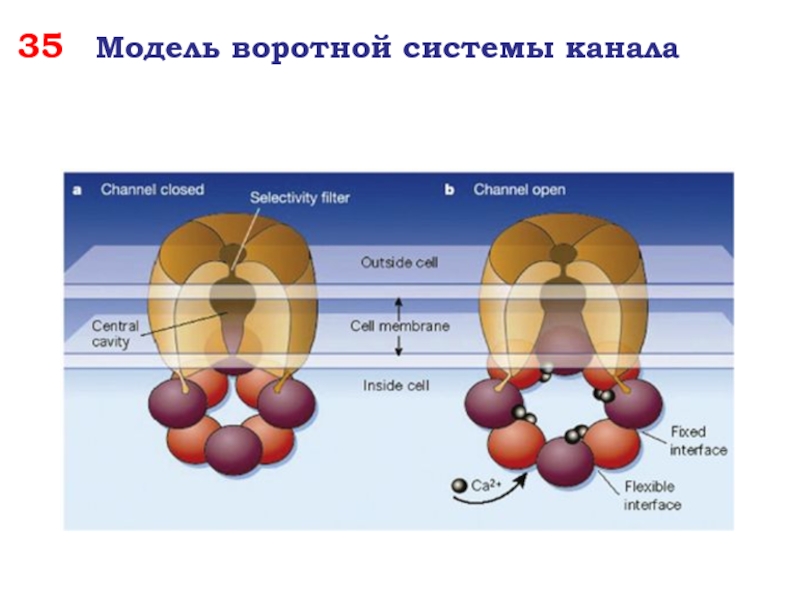

- 35. 35 Модель воротной системы канала

- 36. 36 Осмос и

- 37. Фильтрация 37 Это движение растворителя под действием гидростатического давления

- 38. 38 Активный транспорт Осуществляется

- 39. 39 Активный транспорт Первично-

- 40. 40 Первичный активный транспорт (насосы,

- 41. 41 Вторичный активный транспорт В

- 42. 42

- 43. Эндоцитоз 43 Образуется окаймленная везикула

- 44. Экзоцитоз 44 В аппарате Гольджи

- 45. 45 Физиология Возбудимых тканей

- 46. 46 Общая характеристика

- 47. 47

- 48. 48 Классификация раздражителей по происхождению естественные (нервные импульсы) искусственные (физические, химические, физико-химические)

- 49. 49

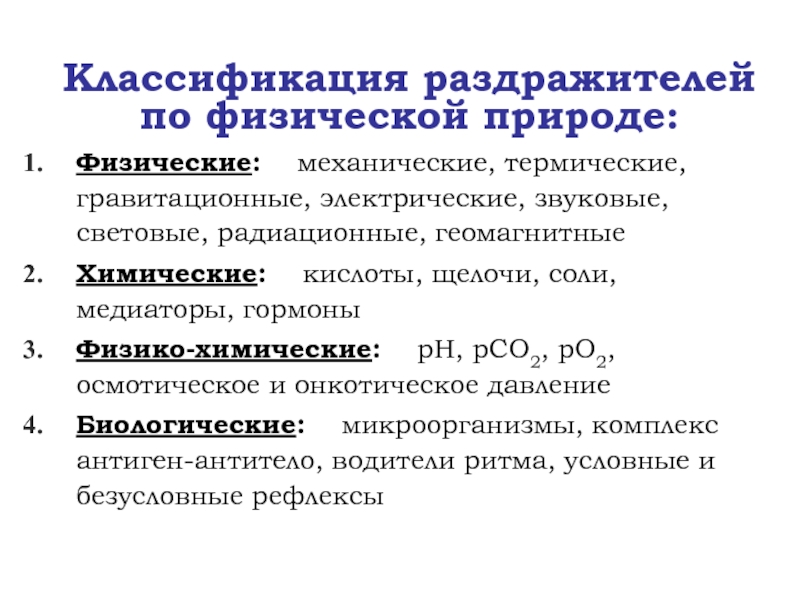

- 50. Классификация раздражителей по физической природе: Физические:

- 51. 51 Классификация раздражителей по силе: Подпороговые Пороговые Надпороговые Сверхпороговые

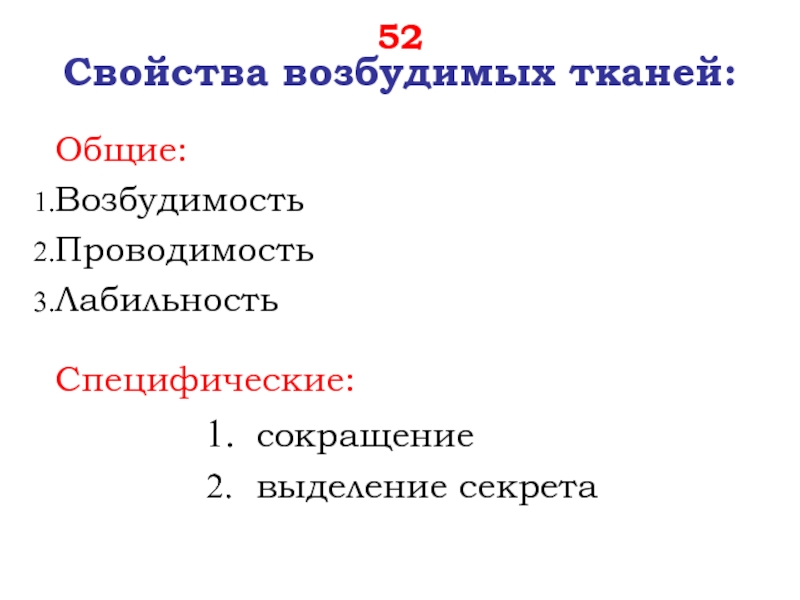

- 52. 52 Свойства возбудимых тканей: Общие: Возбудимость Проводимость

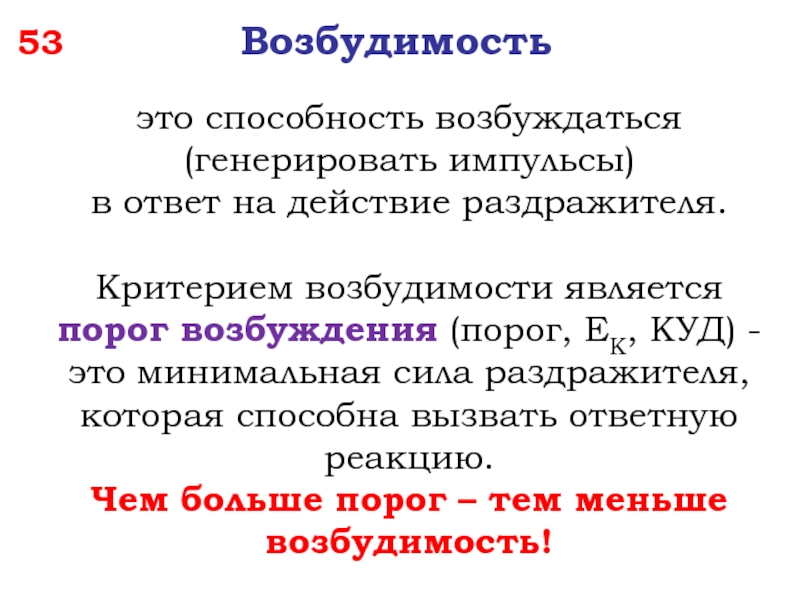

- 53. это способность возбуждаться (генерировать импульсы) в

- 54. 54 Проводимость

Слайд 22 Чтобы понять работу системы, обеспечивающей восприятие, передачу, хранение, переработку и

Слайд 33 План: 1.

Слайд 44 Биологическими мембранами

(от лат. membrana – перепонка)

Называют функциональные структуры клетки, ограничивающие

Слайд 55 Функции мембран

Компартментализация – образование изолированных отсеков

Барьерная

Перераспределение веществ

Транспортная функция

Рецепторная функция

Ферментативная функция

Электрогенная функция

Образование межклеточных контактов

Защитная (антигенная) функция

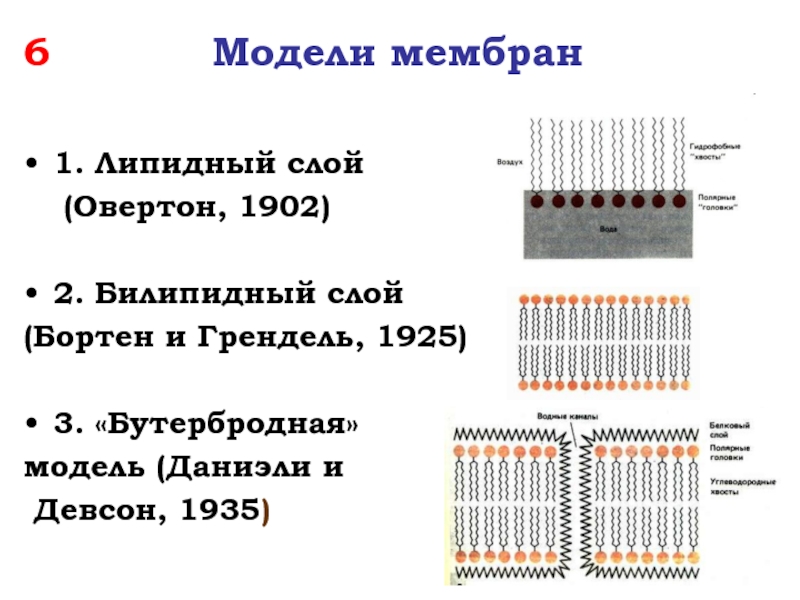

Слайд 66 Модели мембран

1. Липидный слой

(Овертон,

2. Билипидный слой

(Бортен и Грендель, 1925)

3. «Бутербродная»

модель (Даниэли и

Девсон, 1935)

Слайд 77 Модели мембран

3. трехслойная

4. Жидкостно-мозаичная модель (Сингер и Никольсон, 1972)

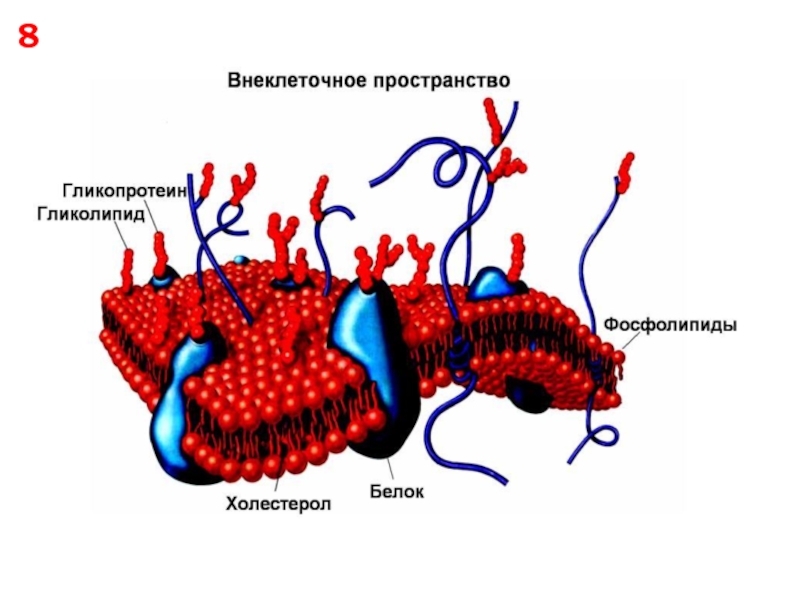

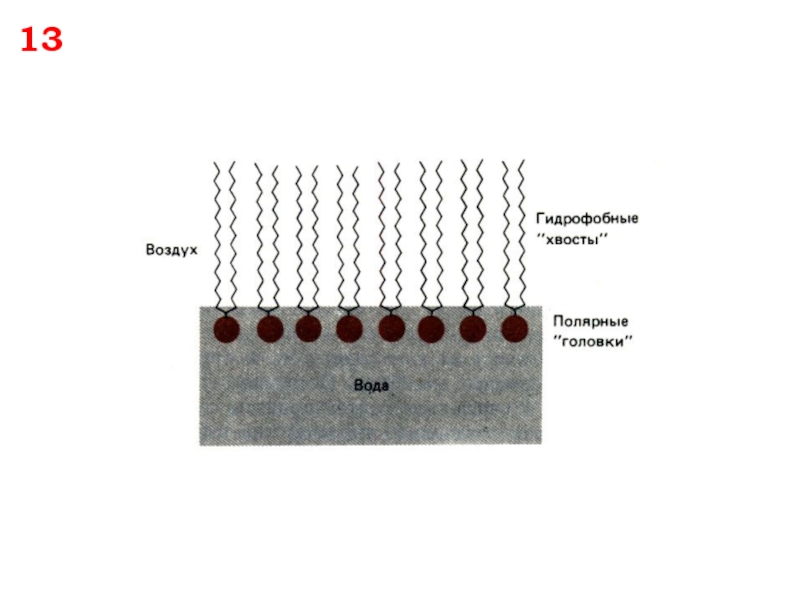

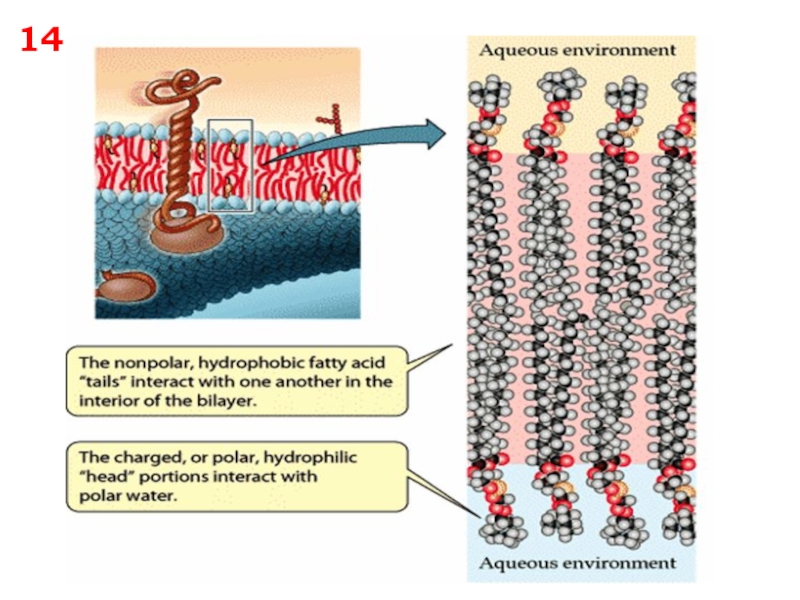

Слайд 1010 Липиды

Липиды состоят

1. полярной (гидрофильной) головки,

2. шейки

3. неполярных (гидрофобных) хвостов.

Головка образована:

остатком фосфорной

кислоты (фосфолипиды)

или остатком сахаров

(гликолипиды).

Шейка образована:

остатком глицерина

(глицеролипиды) или

сфингозина (сфинголипиды).

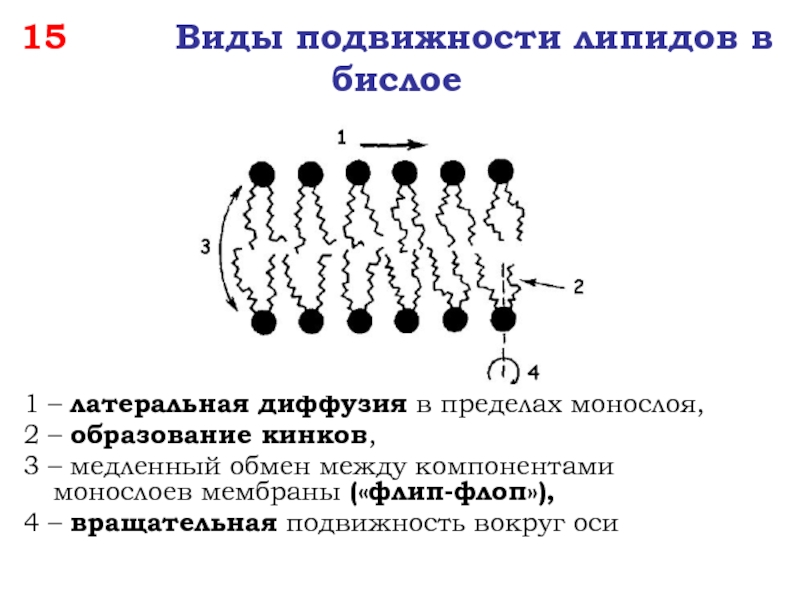

Слайд 1515 Виды подвижности липидов в бислое

1 –

2 – образование кинков,

3 – медленный обмен между компонентами монослоев мембраны («флип-флоп»),

4 – вращательная подвижность вокруг оси

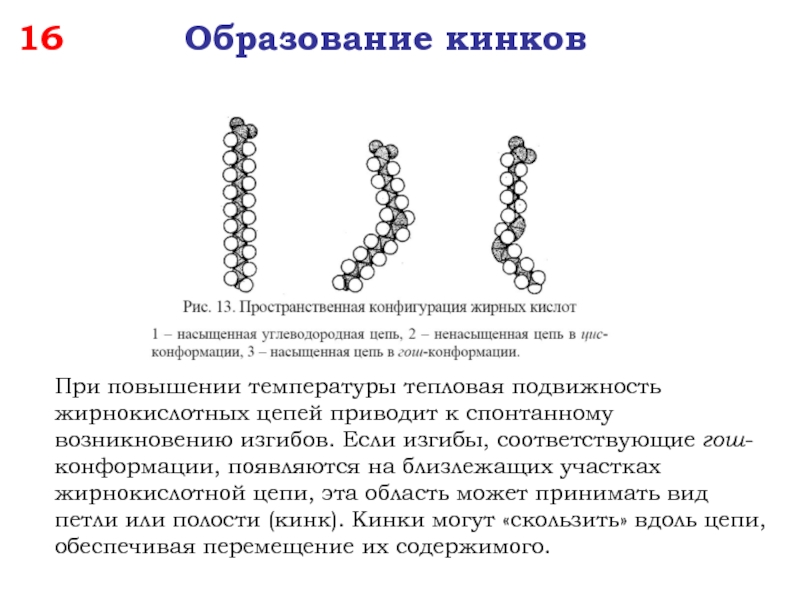

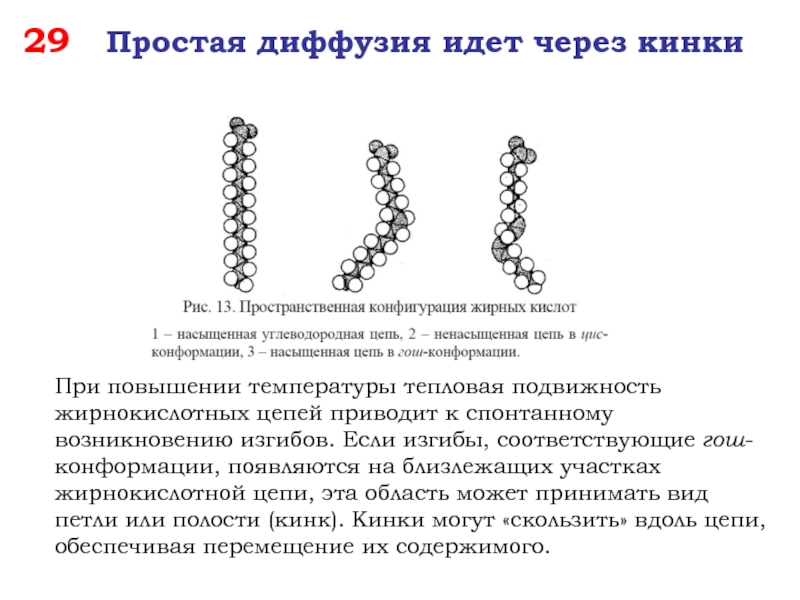

Слайд 1616 Образование кинков

При повышении температуры тепловая подвижность

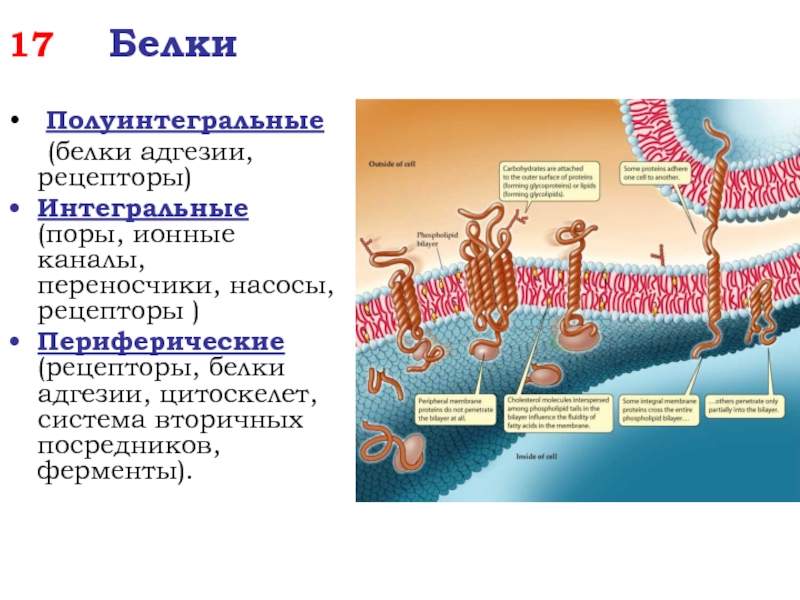

Слайд 1717 Белки

Полуинтегральные

(белки адгезии, рецепторы)

Интегральные (поры, ионные каналы, переносчики, насосы,

Периферические (рецепторы, белки адгезии, цитоскелет, система вторичных посредников, ферменты).

Слайд 1818 Углеводы

Углеводы в

В мембранах гликозилировано около 10% всех белков и от 5 до 26% липидов (в зависимости от объекта).

Цепи олигосахаридов в подавляющем большинстве открываются во внеклеточную среду и формируют поверхностную оболочку — гликокаликс.

Слайд 1919 Функции углеводов

межклеточное узнавание,

межклеточные взаимодействия,

поддержание иммунного

обеспечение стабильности белковых молекул в мембране,

взаимодействие с цитоскелетом,

пристеночное пищеварение.

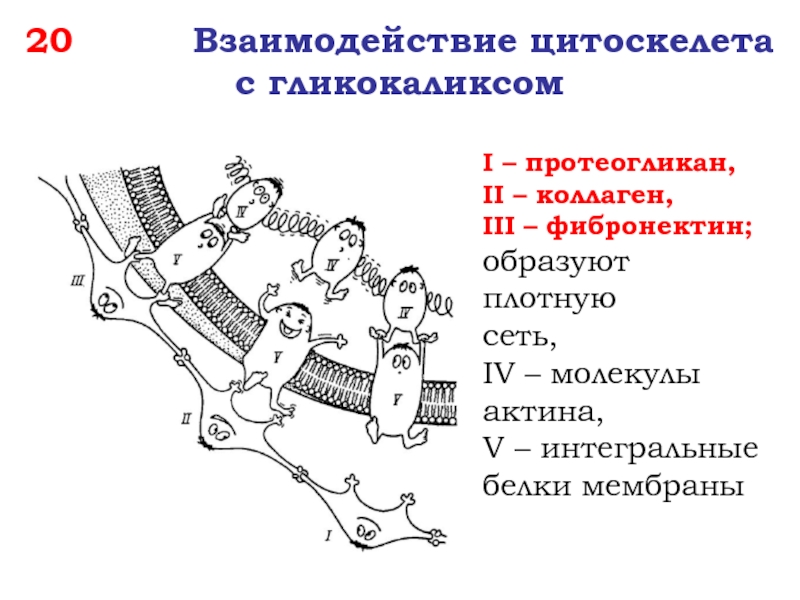

Слайд 2020 Взаимодействие цитоскелета

с гликокаликсом

I – протеогликан,

II

III – фибронектин; образуют плотную

сеть,

IV – молекулы актина,

V – интегральные белки мембраны

Слайд 2121

Свободная вода омывает мембрану, заполняет каналы, поры и кинки. Вода может находится между липидными слоями (захваченная вода), обеспечивая перенос веществ внутри бислоя.

Связанная вода взаимодействует с заряженными головками липидов, образуя плотный неперемешиваемый слой и придавая плотность и упругость мембране.

Слайд 24Осуществляется без затраты энергии АТФ потому, что

ИДЕТ ПО ГРАДИЕНТУ

Движущие силы:

Градиент

Градиент концентрации заряженных частиц (электро-химический градиент)

Гидростатическое давление

24 Пассивный транспорт

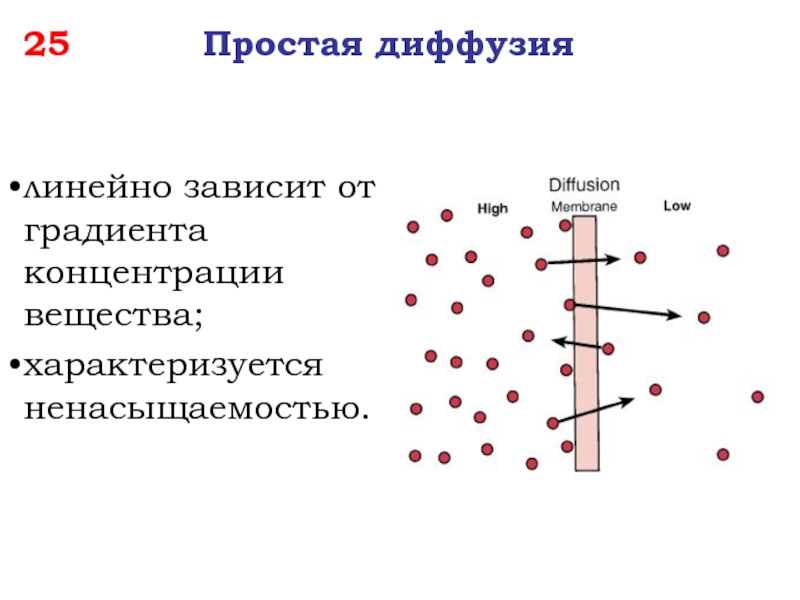

Слайд 2525 Простая диффузия

линейно зависит от градиента

характеризуется ненасыщаемостью.

Слайд 26

26 Диффузия – самопроизвольный процесс проникновения растворенного вещества

Математически описывается формулой Фика:

dm/dt = - D·S·dс/dx

dm/dt – скорость диффузии;

D – коэффициент диффузии (зависит от природы и молекулярной массы вещества и растворителя, от температуры, свойств мембраны и ее функционального состояния).

S – площадь сечения через которую осуществляется диффузия.

dс/dx – градиент концентрации, т.е. изменение концентрации вещества с расстоянием.

Слайд 2727 Простая диффузия

Мембрану (для незаряженных жирорастворимых) веществ;

Поры;

Кинки.

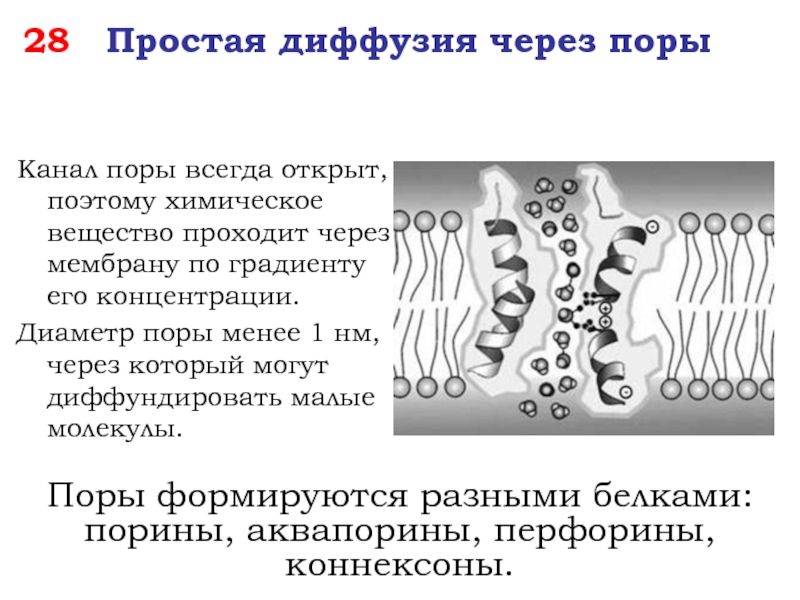

Слайд 2828 Простая диффузия через поры

Канал поры всегда открыт, поэтому химическое

Диаметр поры менее 1 нм, через который могут диффундировать малые молекулы.

Поры формируются разными белками: порины, аквапорины, перфорины, коннексоны.

Слайд 2929 Простая диффузия идет через кинки

При повышении температуры тепловая подвижность

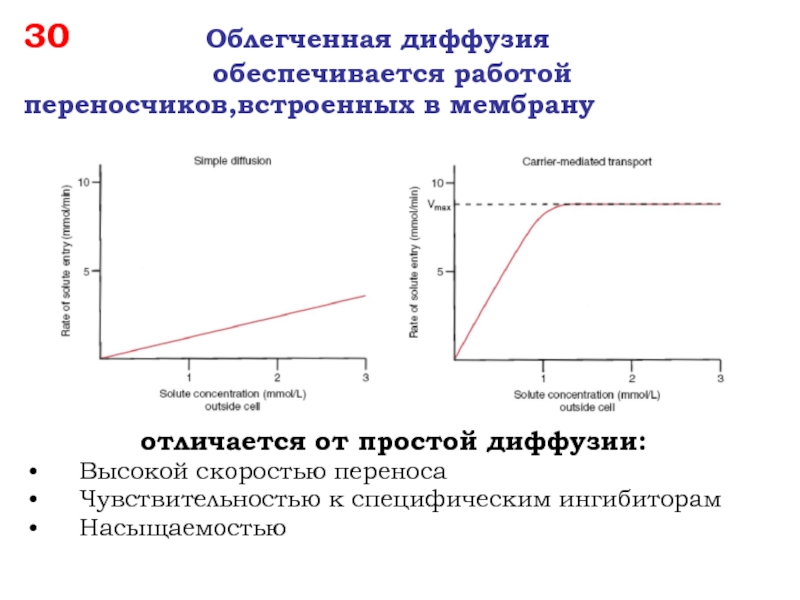

Слайд 3030 Облегченная диффузия

отличается от простой диффузии:

Высокой скоростью переноса

Чувствительностью к специфическим ингибиторам

Насыщаемостью

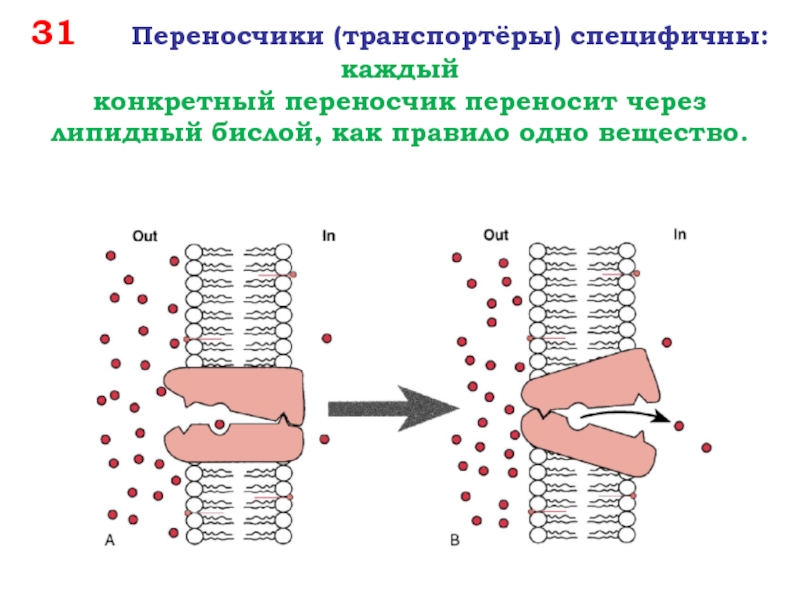

Слайд 31

31 Переносчики (транспортёры) специфичны: каждый

конкретный переносчик переносит через

липидный

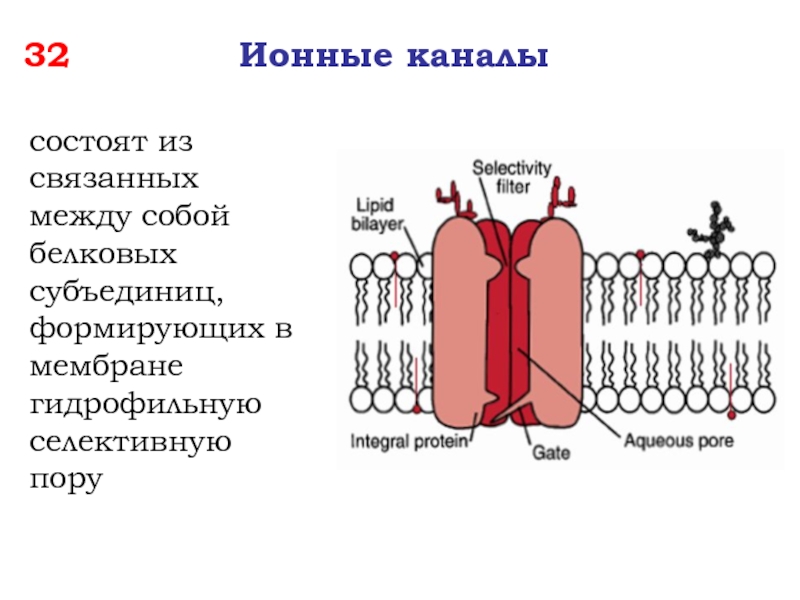

Слайд 3232 Ионные каналы

состоят из связанных

Слайд 3333 Свойства ионных каналов

Специфичность

Проводимость

Наличие сенсора

Наличие воротной системы

Слайд 3434

Четыре вида каналов:

А - ионселективный канал (открытый)

В – хемо-чувствительный канал

С –

Д – механо-зависимый канал

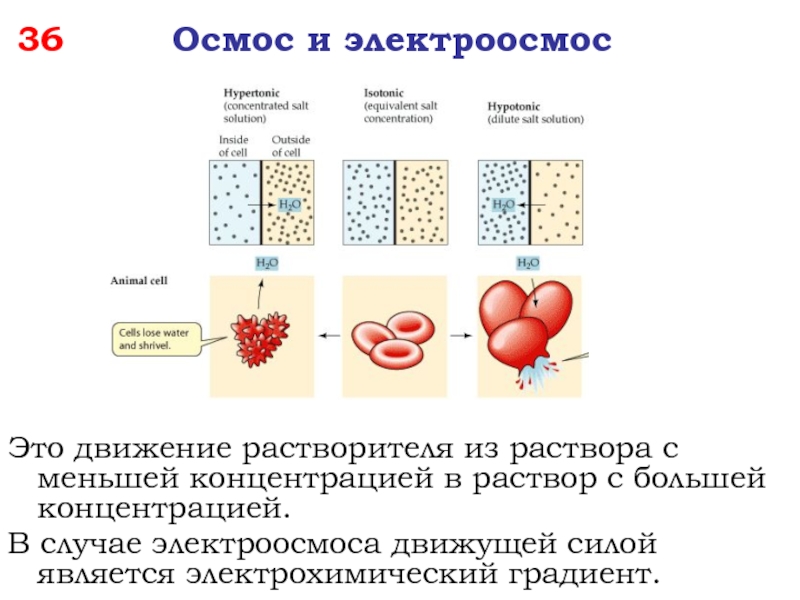

Слайд 3636 Осмос и электроосмос

Это движение растворителя из

В случае электроосмоса движущей силой является электрохимический градиент.

Слайд 3838 Активный транспорт

Осуществляется против электрохимического градиента

Система в

Необходимы источники энергии в виде АТФ или др.

Некоторые насосы обменивают один вид ионов на другой

Некоторые насосы выполняют электрическую работу (перенос заряда)

Избирательно подавляются блокаторами

Гидролиз АТФ для транспорта происходит ферментами, встроенными в мембрану

Слайд 3939 Активный транспорт

Первично- активный транспорт

Вторично- активный транспорт

Без изменения

С изменением структры мембраны

Слайд 4040 Первичный активный транспорт

(насосы, АТФ-азы)

Обеспечивает перенос веществ против градиента

Слайд 4141 Вторичный активный транспорт

В качестве источника энергии использует химический

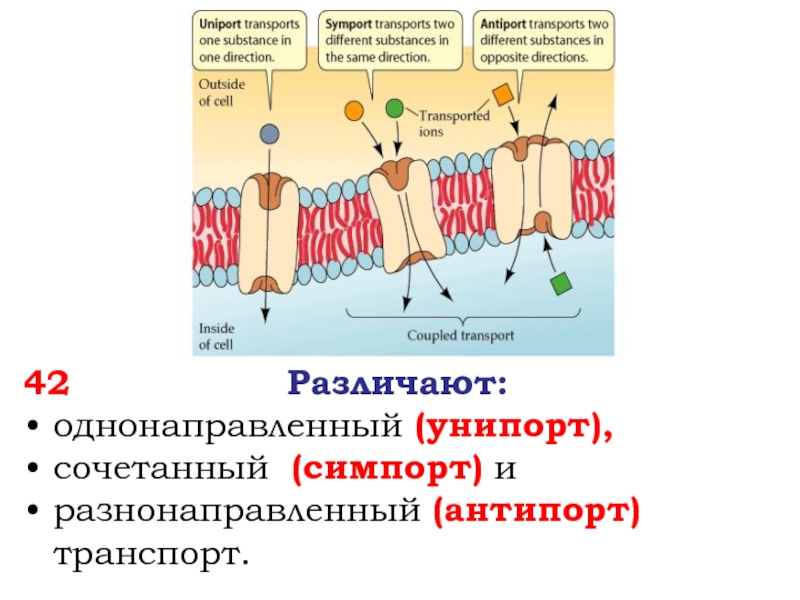

Слайд 4242 Различают:

однонаправленный (унипорт),

сочетанный (симпорт) и

разнонаправленный (антипорт) транспорт.

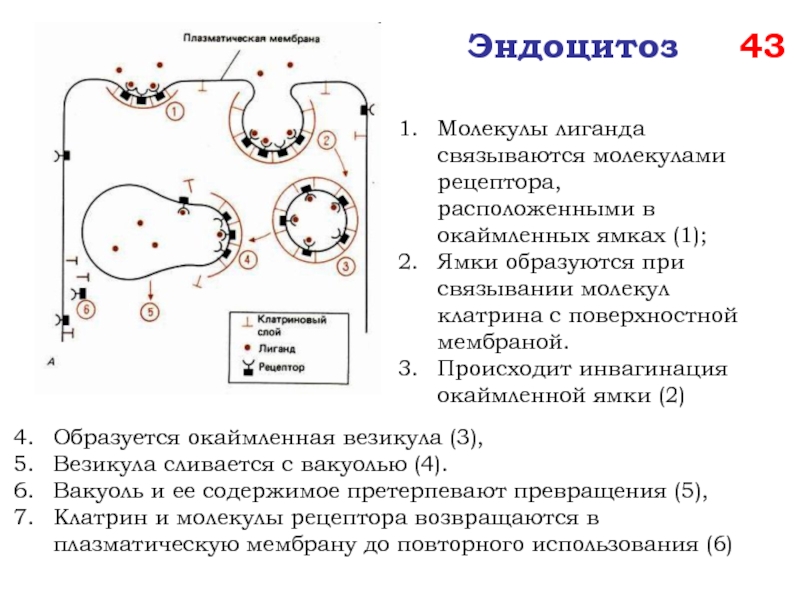

Слайд 43Эндоцитоз 43

Образуется окаймленная везикула (3),

Везикула сливается с вакуолью (4).

Вакуоль и ее содержимое претерпевают превращения (5),

Клатрин и молекулы рецептора возвращаются в плазматическую мембрану до повторного использования (6)

Молекулы лиганда связываются молекулами рецептора, расположенными в окаймленных ямках (1);

Ямки образуются при связывании молекул клатрина с поверхностной мембраной.

Происходит инвагинация окаймленной ямки (2)

Слайд 44Экзоцитоз 44

В аппарате Гольджи из предшественника образуется конечный секрет;

Везикула

Мембрана везикулы сливается с плазматической мембраной и вещество высвобождается во внеклеточную среду

В ЭПР синтезируется предшественник секрета;

От ЭПР везикула с веществом транспортируется к аппарату Гольджи;

Слайд 4646 Общая характеристика

возбудимых тканей

Все клетки нашего организма

Раздражимость – это способность клеток переходить из состояния физиологического покоя в состояние функциональной активности при действии внешних или внутренних стимулов.

Три вида тканей: нервная, мышечная и секреторная обладают особой формой раздражимости – возбудимостью.

Возбудимость – способность ткани реагировать возбуждением на внешние стимулы.

Возбуждение – реакция на раздражение путем изменения мембранного потенциала.

Слайд 4747

Раздражение – любая ответная реакция на действие раздражителя, свойственная всему живому

Возбуждение – активная реакция специализированных (возбудимых) клеток на внешнее воздействие

Слайд 4848 Классификация раздражителей по происхождению

естественные (нервные импульсы)

искусственные (физические, химические, физико-химические)

Слайд 4949

адекватные, которые при минимальных энергетических затратах вызывают возбуждение ткани в естественных условиях существования организма;

неадекватные, которые вызывают в тканях возбуждение при достаточной силе и продолжительном воздействии.

Слайд 50Классификация раздражителей по физической природе:

Физические: механические, термические, гравитационные, электрические, звуковые,

Химические: кислоты, щелочи, соли, медиаторы, гормоны

Физико-химические: рН, рСО2, рО2, осмотическое и онкотическое давление

Биологические: микроорганизмы, комплекс антиген-антитело, водители ритма, условные и безусловные рефлексы

Слайд 5252

Свойства возбудимых тканей:

Общие:

Возбудимость

Проводимость

Лабильность

Специфические:

сокращение

выделение секрета

Слайд 53это способность возбуждаться (генерировать импульсы) в ответ на действие раздражителя. Критерием возбудимости является

53 Возбудимость

Слайд 5454 Проводимость

- это способность проводить возбуждение

Проводимость выше в нервной ткани, ниже в мышечной ткани.

Лабильность

- это функциональная подвижность, способность возбуждаться в соответствии с ритмом раздражителя (импульс/сек).

Лабильность выше в нервной ткани, ниже в мышечной ткани.