- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Специальная психология презентация

Содержание

- 1. Специальная психология

- 2. Целью настоящего курса является подготовка будущих

- 3. Основная задача курса - научить будущих

- 4. проводить восстановительное обучение детей с

- 5. Благодаря данному курсу у студентов должны

- 6. ЗАДАНИЕ НА ЗАЧЕТ Подготовить мультимедийную презентацию на

- 7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА: методы специальной психологии.

- 8. ЛИТЕРАТУРА Семаго Н. Я., Семаго М. М.

- 9. Дружинин В.Б. Психическое здоровье детей. —

- 10. Астапов В. М. А 91 Введение

- 11. 3. МАСТЮКОВА Е., МОСКОВКИНА А. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ:

- 12. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии:

- 13. Выготский Л. С. Собрание

- 14. Подпасый И.П. Курс лекций по коррекционной

- 15. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ПСИХОЛОГИЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ,

- 16. В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ РАЗЛИЧАЮТ ОБЩИЕ, МОДАЛЬНО-НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И

- 18. Эта историческая последовательность связана с одним парадоксом

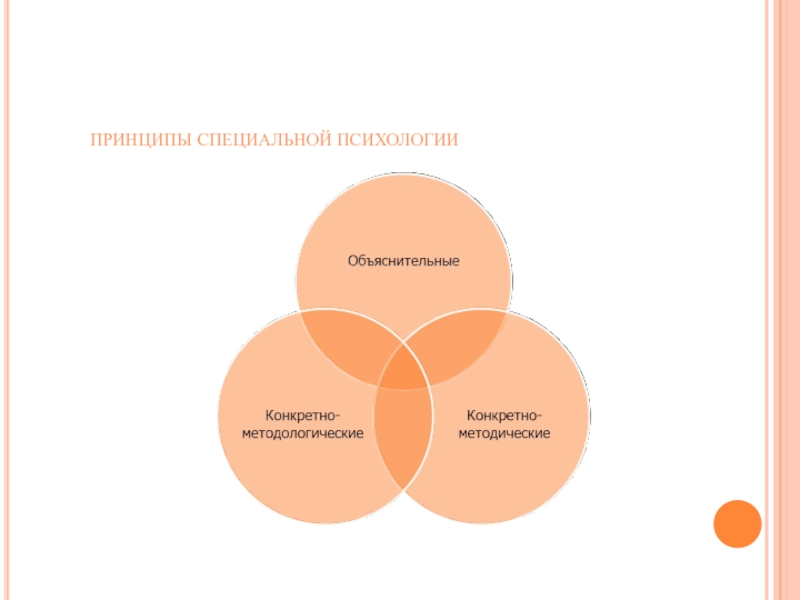

- 19. ПРИНЦИПЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

- 20. ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ Принцип отражательности (все психические явления,

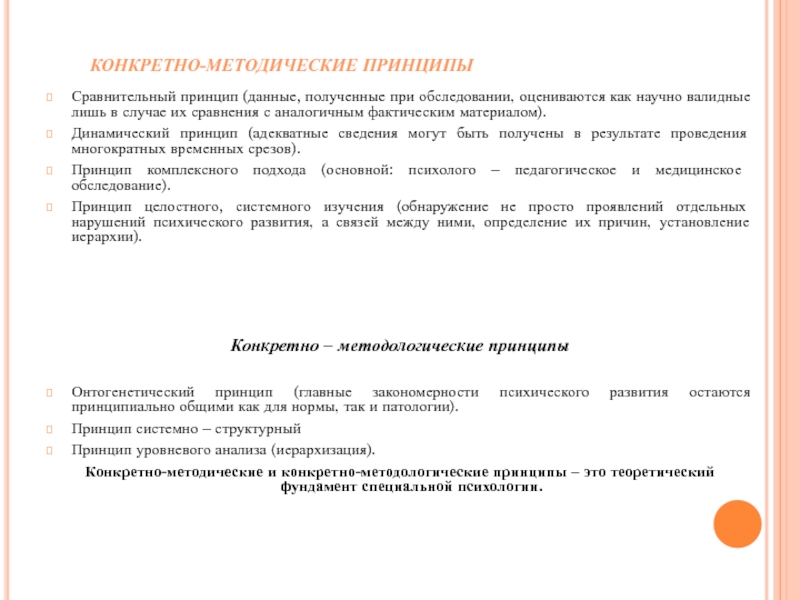

- 21. КОНКРЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Сравнительный принцип (данные, полученные при

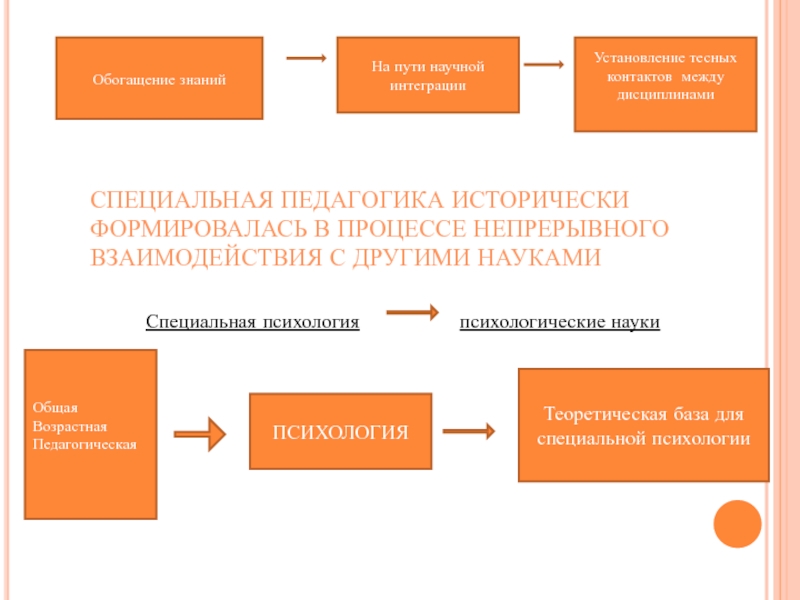

- 22. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКИ

- 23. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

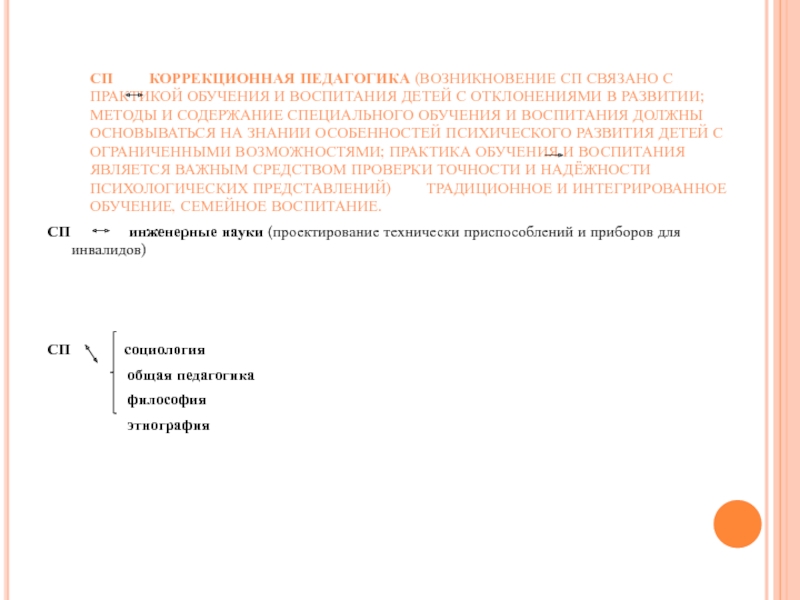

- 24. СП КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (ВОЗНИКНОВЕНИЕ

- 26. ВЕДУЩИЕ ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ Реализация научных подходов расширяет теоретико-методологические возможности СП: естественно-научные и эмпирические методы

- 27. СП как ветвь психологической науки начала

- 28. хромосомно - генетические отклонения (как наследственно

- 29. Согласно клинико – психологическим

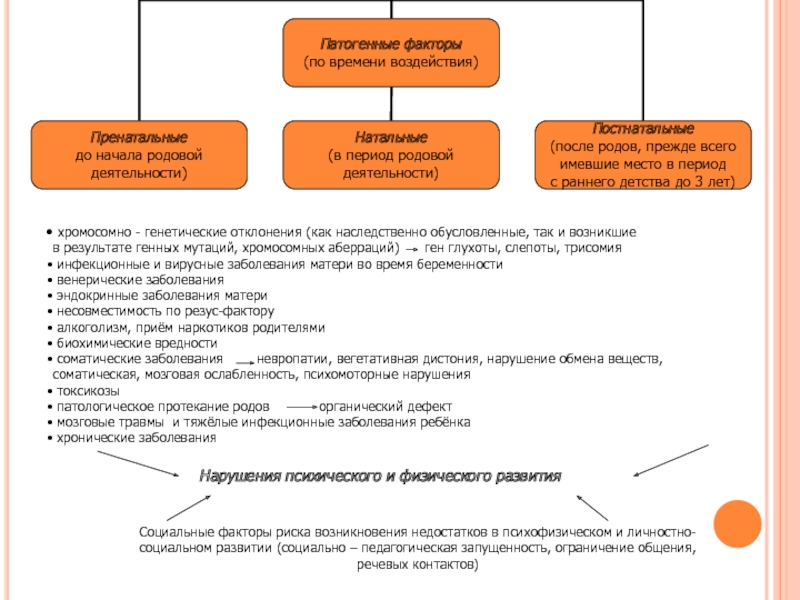

- 30. ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ Причины аномального развития психики многочисленны и разнообразны и могут быть вызваны различными факторами. Их принято делить на три большие группы: воздействия в период внутриутробного развития, в момент родов и в послеродовой период. Кроме того, сочетание внутриутробной и природовой патологии называется перинатальным повреждением.

- 31. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 1) внутриутробные инфекции хронического характера:

- 32. 5) иммунологический конфликт между ребенком и матерью по резус-фактору или групповым антигенам крови; 6) вредные привычки матери: курение, алкоголизм, наркомания и др.; 7) различные физические и психические травмы, перенесенные женщиной в период беременности: работа матери до и в период внутриутробного развития ребенка на вредном производстве, неблагоприятная экологическая обстановка, (например, повышенный радиационный фон, воздействие ультрафиолета, ядовитых веществ).

- 33. ПАТОЛОГИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В натальный период (момент родов) патогенными факторами являются неквалифицированное оказание акушерской помощи, быстрые, стремительные роды, длительные роды со стимуляцией, использование щипцов, родовые травмы мозга, асфиксия (обвитие ребенка пуповиной, что приводит к удушью) и др. Постнатальное патологическое воздействие.

- 34. ПОСТНАТАЛЬНОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. В постнатальный период вызвать аномальное развитие психики могут различные нейроинфекции: менингит, менингоэнцефалит, параинфекционный энцефалит, опухоли мозга, инфекционные заболевания с осложнением на мозг, открытые и закрытые травмы

- 35. Дефекты психического развития могут быть вызваны функциональными причинами, среди которых социально-педагогическая запущенность, ограничение эмоционального положительного общения взрослых с ребенком, ограниченность речевых контактов, двуязычие в семье и др. Нарушения вследствие функциональных причин являются более легкими по сравнению с остальными, и при устранении неблагоприятных факторов, а затем при проведении грамотной коррекционной работы ребенок может догнать своих сверстников.

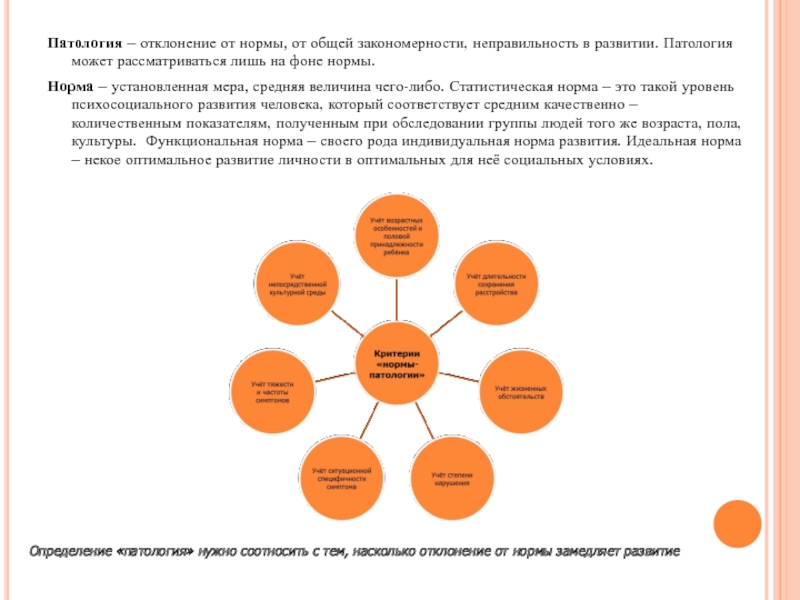

- 36. Патология – отклонение от нормы, от общей

- 37. 1.Учёт возрастных особенностей и половой принадлежности ребёнка

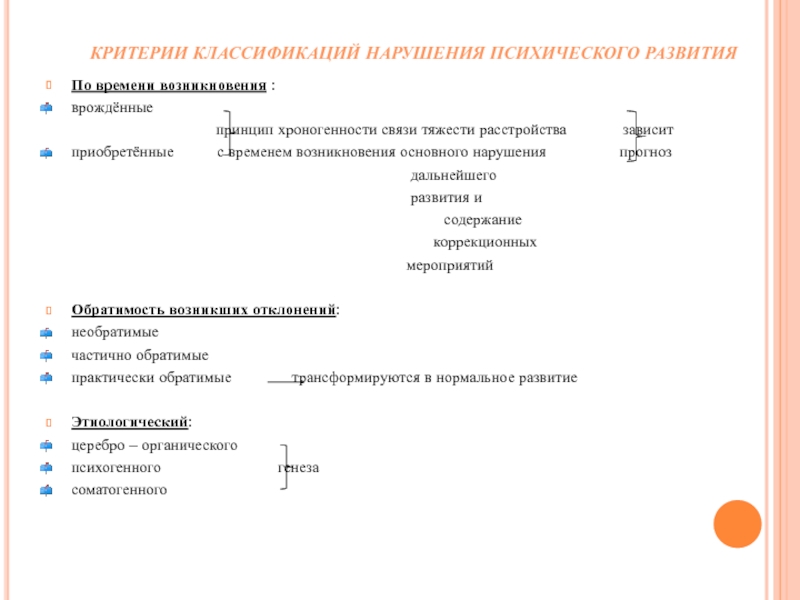

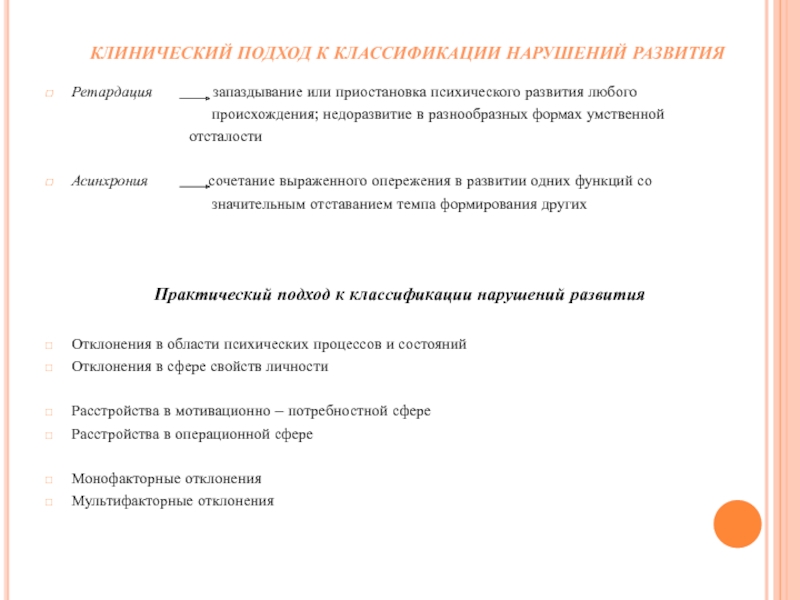

- 38. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИЙ НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ По времени

- 39. КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ Ретардация

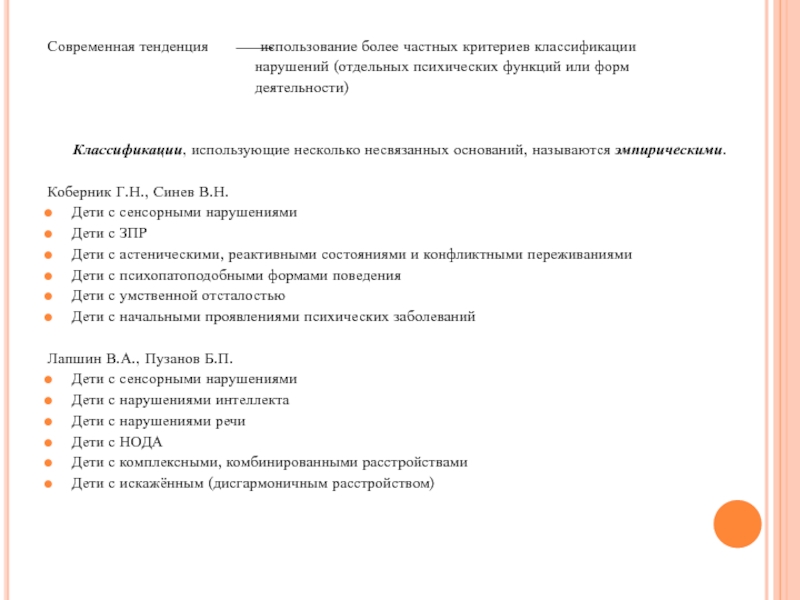

- 40. Современная тенденция

- 41. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

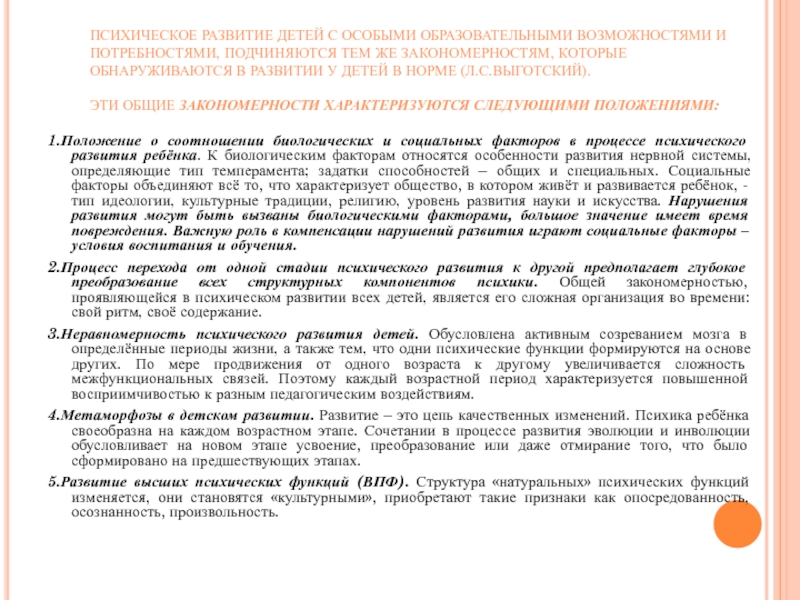

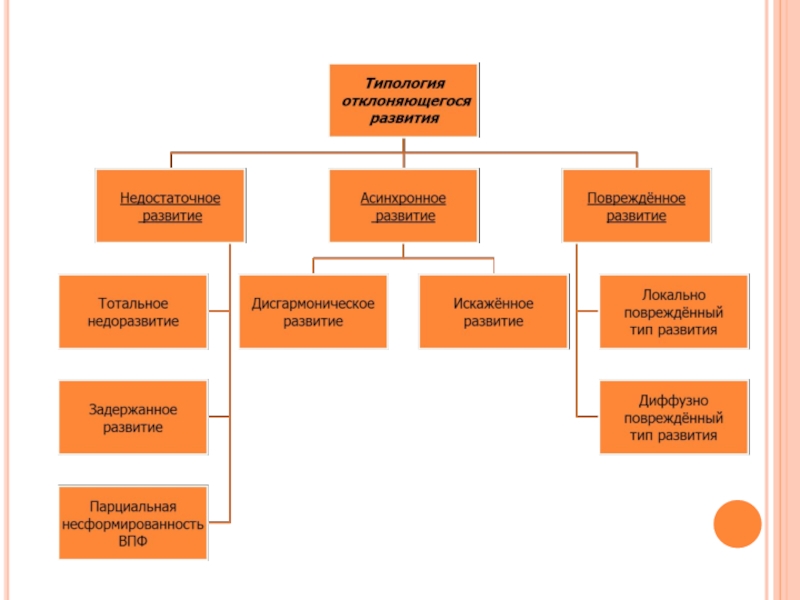

- 43. Понятие «отклоняющееся развитие»: любое отклонение отдельной функции

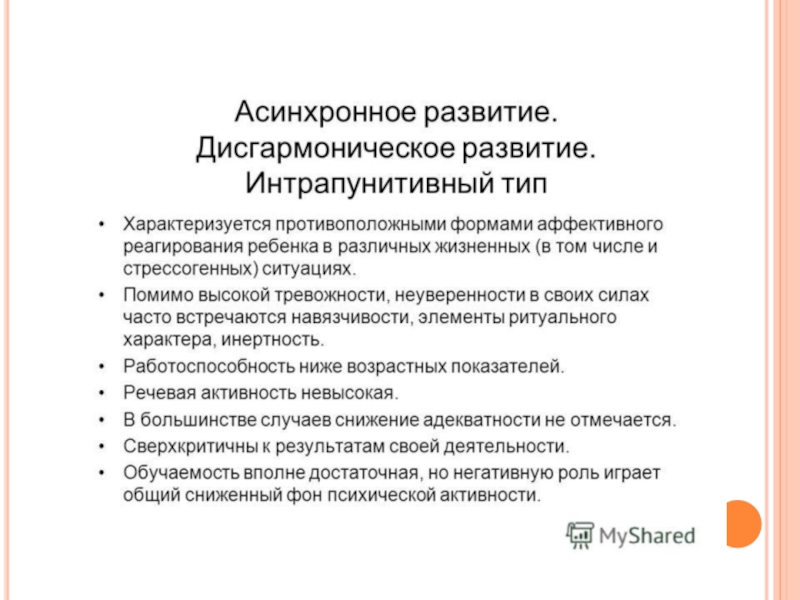

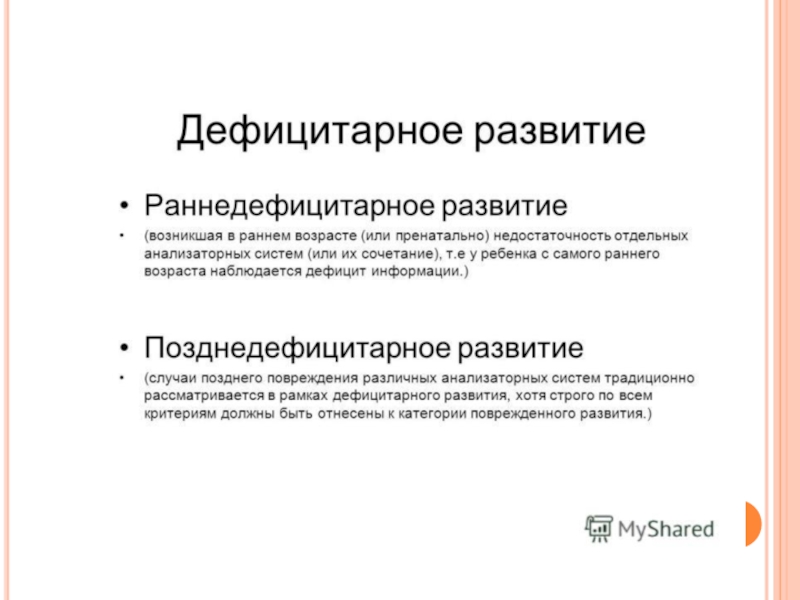

- 46. каждая группа отклоняющегося развития (в

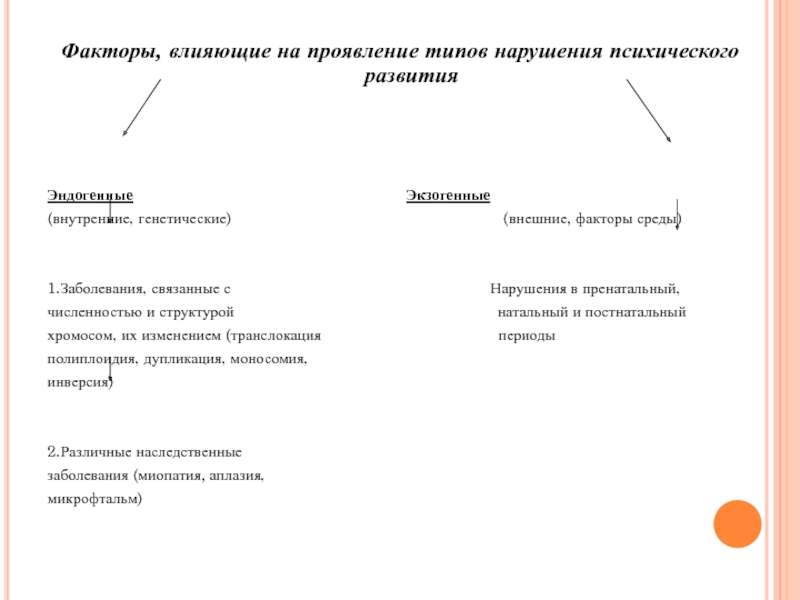

- 49. Факторы, влияющие на проявление типов нарушения психического

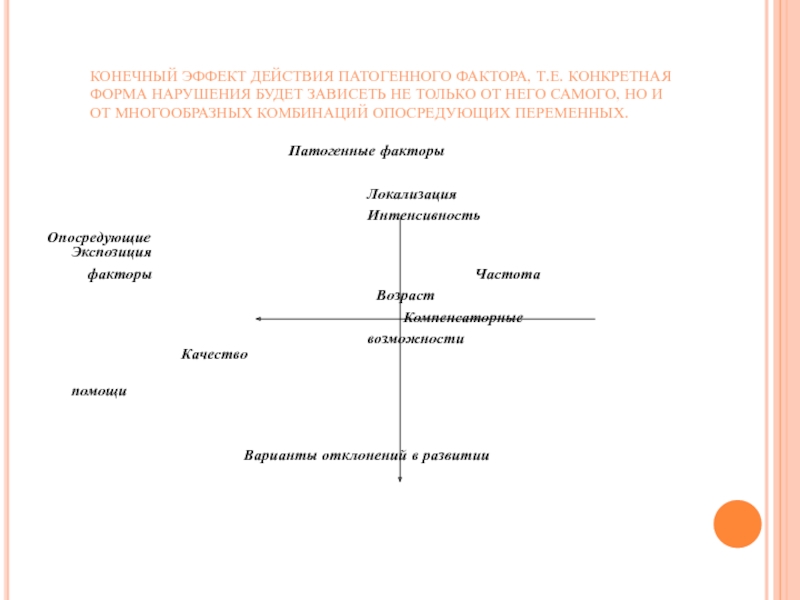

- 50. КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ПАТОГЕННОГО ФАКТОРА, Т.Е. КОНКРЕТНАЯ

- 51. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ – СИСТЕМА ПОНЯТИЙ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ

- 52. Реабилитация – восстановление или компенсация нарушенных

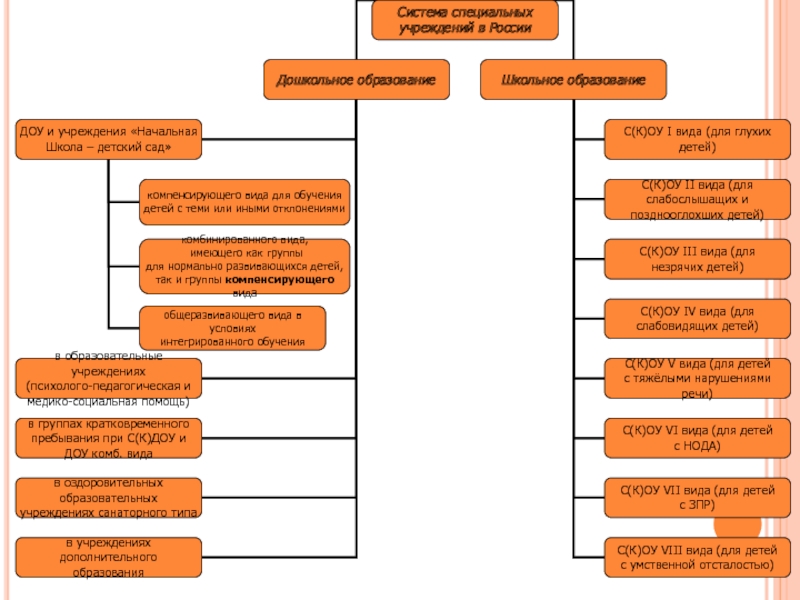

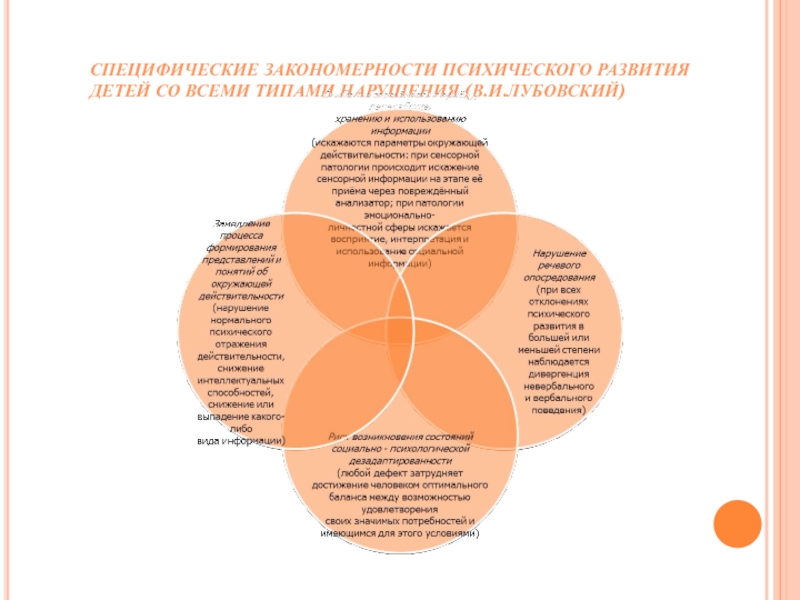

- 54. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СО ВСЕМИ ТИПАМИ НАРУШЕНИЯ (В.И.ЛУБОВСКИЙ)

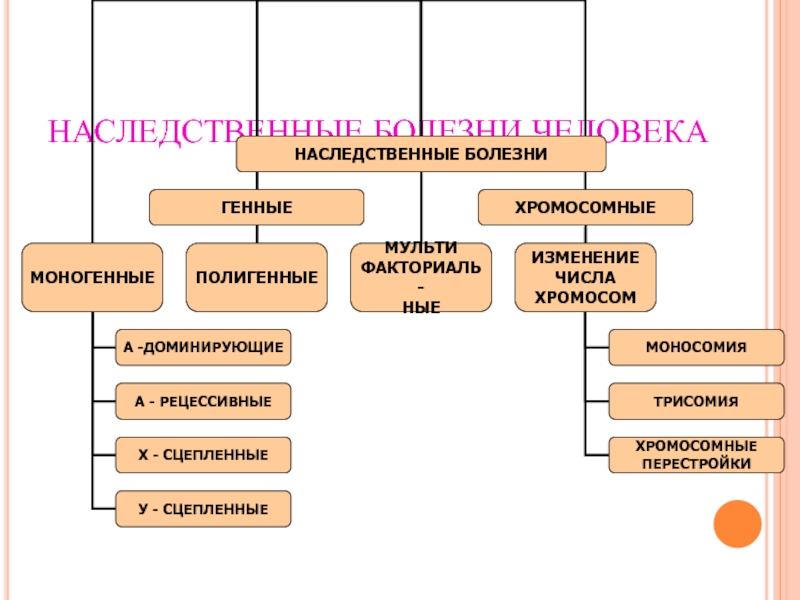

- 55. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА

- 56. ГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 57. АУТОСОМНО-ДОМИНИРУЮЩИЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ЭТО НАСЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 58. МИКРОСОМИЯ ( мелкие размеры тела)

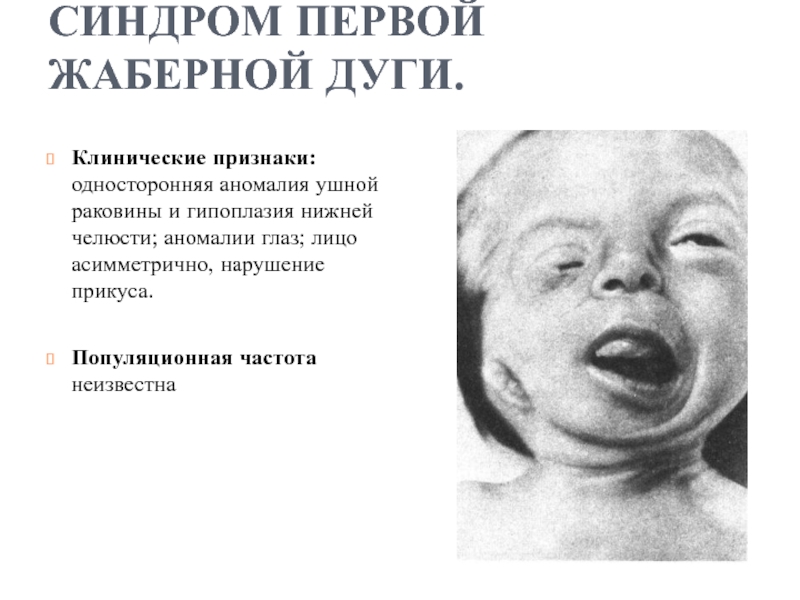

- 59. СИНДРОМ ПЕРВОЙ ЖАБЕРНОЙ ДУГИ. Клинические признаки:

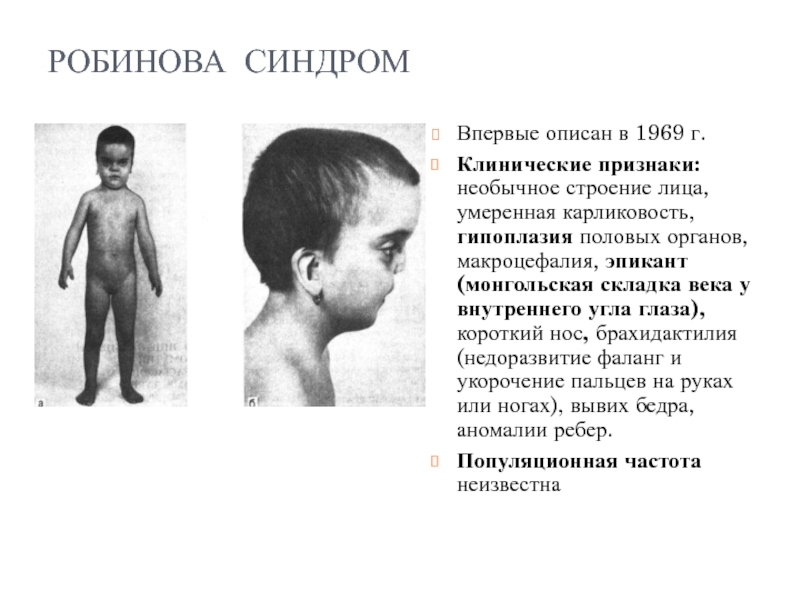

- 60. РОБИНОВА СИНДРОМ Впервые описан в

- 61. ВИЛЛЬЯМСА СИНДРОМ Впервые описан в 1961 г.

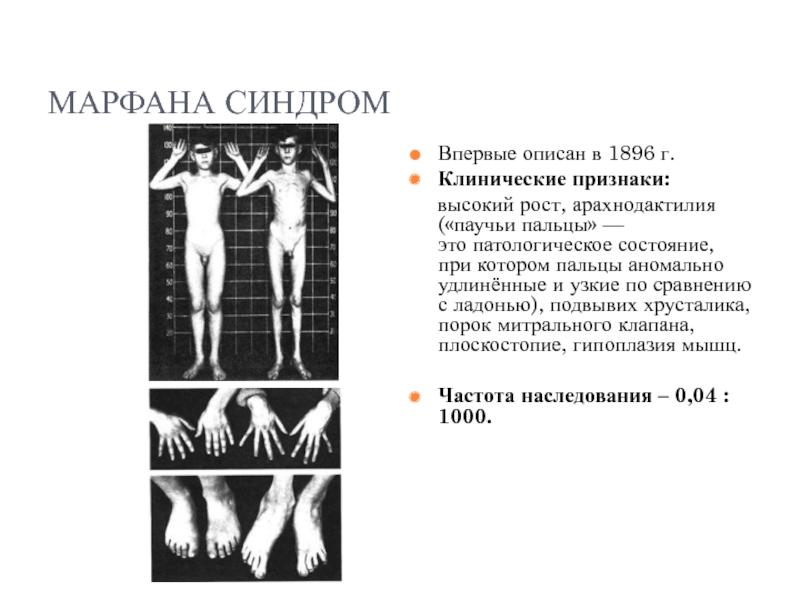

- 62. МАРФАНА СИНДРОМ Впервые описан в 1896 г.

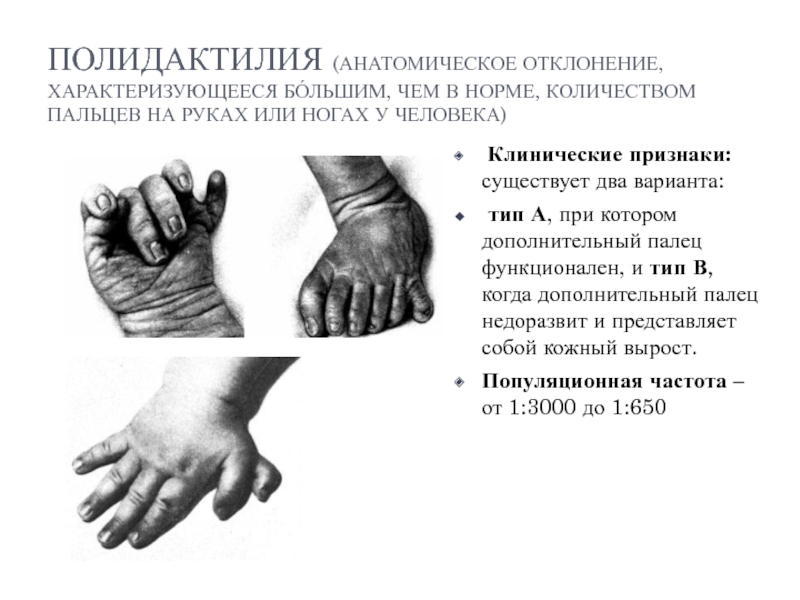

- 63. ПОЛИДАКТИЛИЯ (АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ БО́ЛЬШИМ, ЧЕМ В НОРМЕ,

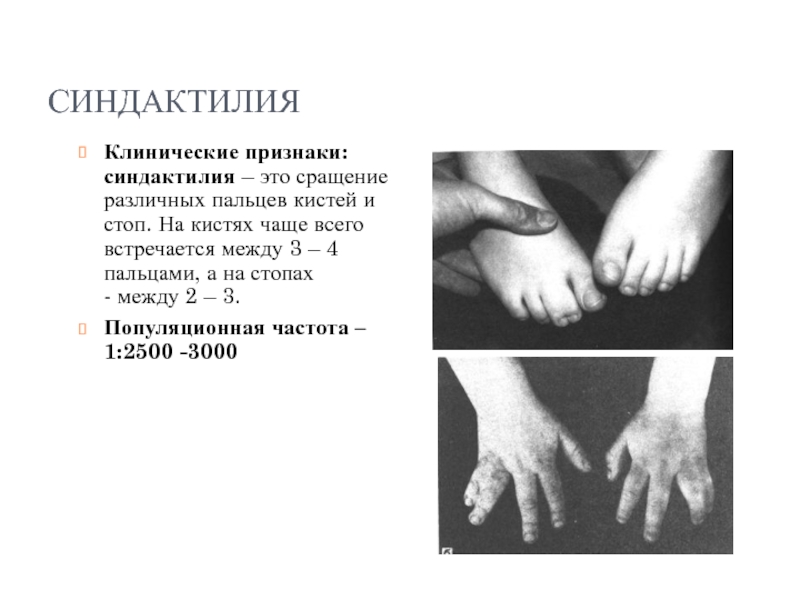

- 64. СИНДАКТИЛИЯ Клинические признаки: синдактилия – это сращение

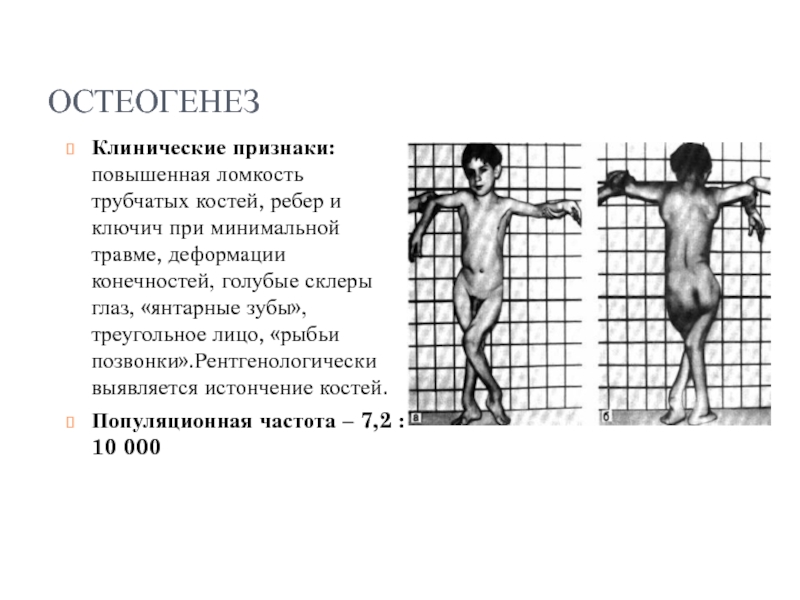

- 65. ОСТЕОГЕНЕЗ Клинические признаки: повышенная ломкость трубчатых костей,

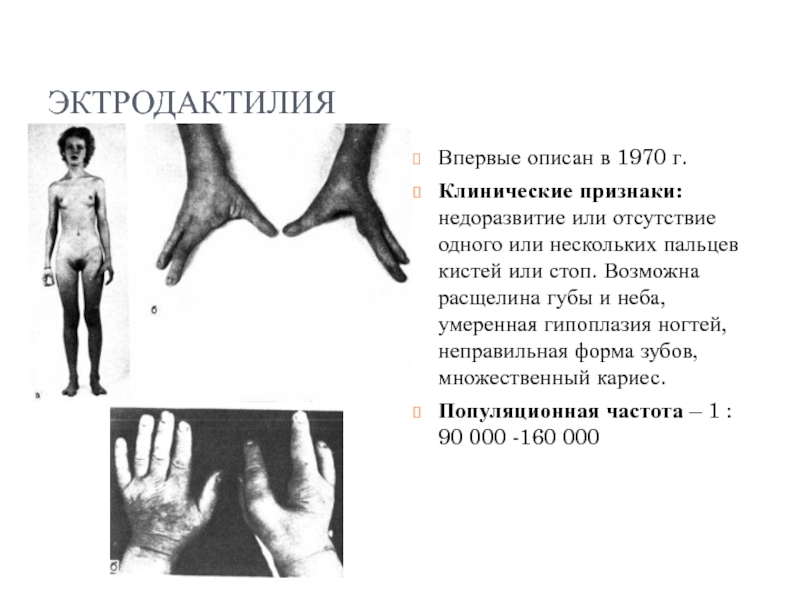

- 66. ЭКТРОДАКТИЛИЯ Впервые описан в 1970 г. Клинические

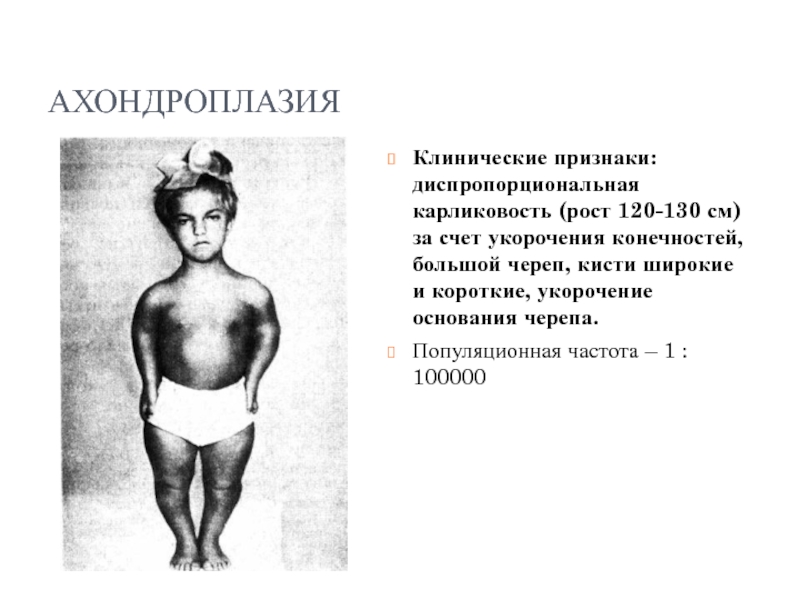

- 67. АХОНДРОПЛАЗИЯ Клинические признаки: диспропорциональная карликовость (рост 120-130

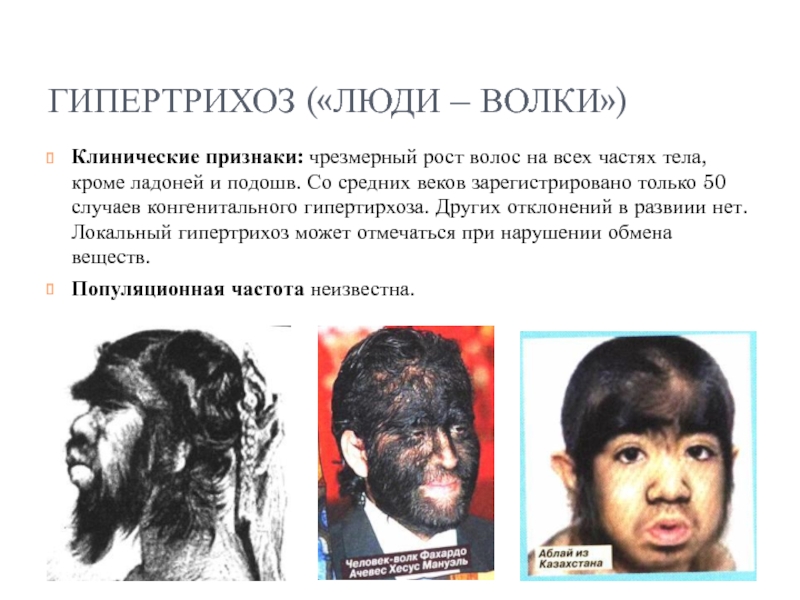

- 68. ГИПЕРТРИХОЗ («ЛЮДИ – ВОЛКИ») Клинические признаки: чрезмерный

- 69. АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ— СВОЙСТВЕННЫЙ ДИПЛОИДНЫМ ЭУКАРИОТАМ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКА,

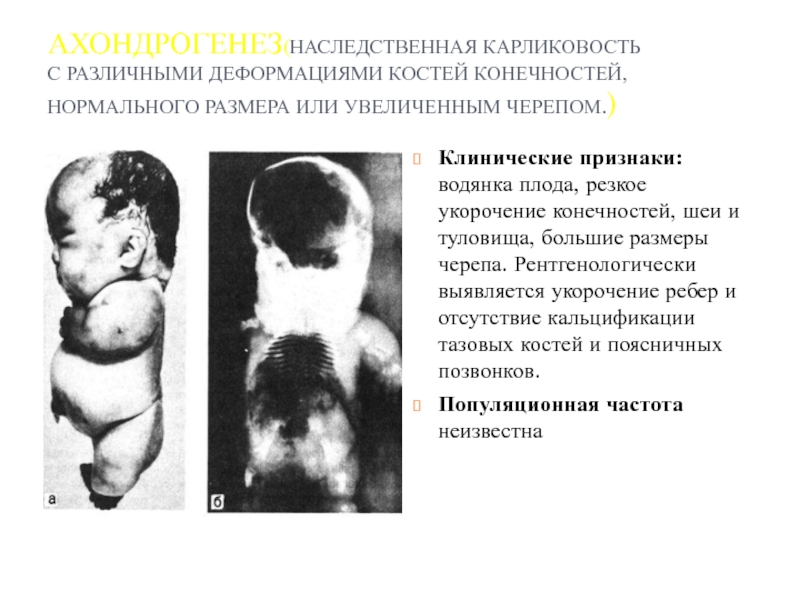

- 70. АХОНДРОГЕНЕЗ(НАСЛЕДСТВЕННАЯ КАРЛИКОВОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ, НОРМАЛЬНОГО

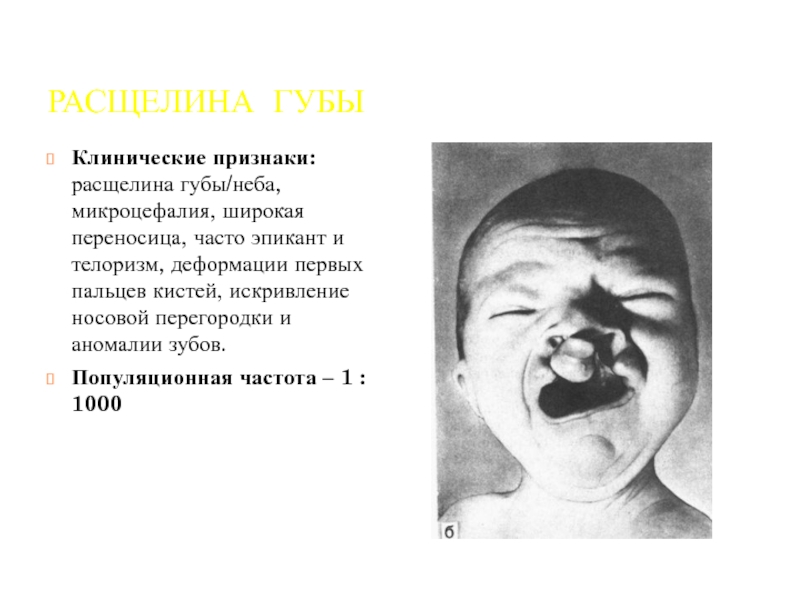

- 71. РАСЩЕЛИНА ГУБЫ Клинические признаки: расщелина губы/неба, микроцефалия,

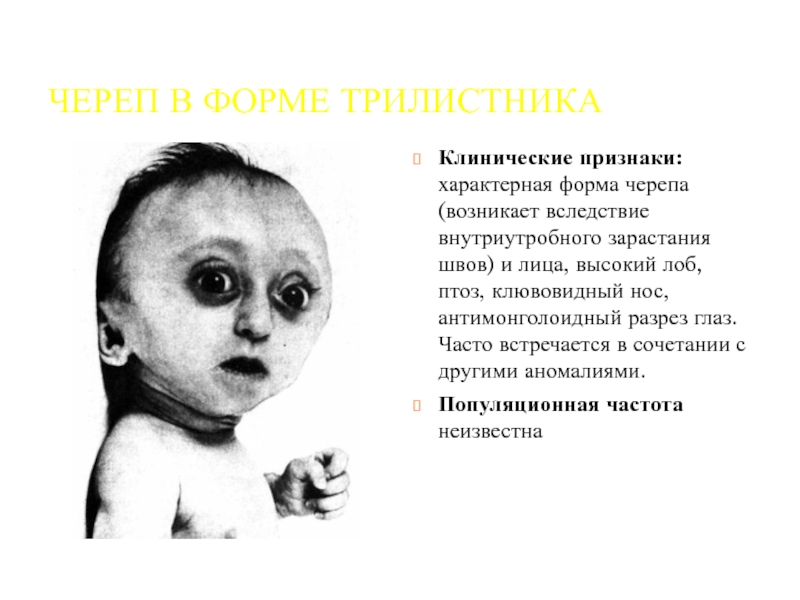

- 72. ЧЕРЕП В ФОРМЕ ТРИЛИСТНИКА Клинические признаки: характерная

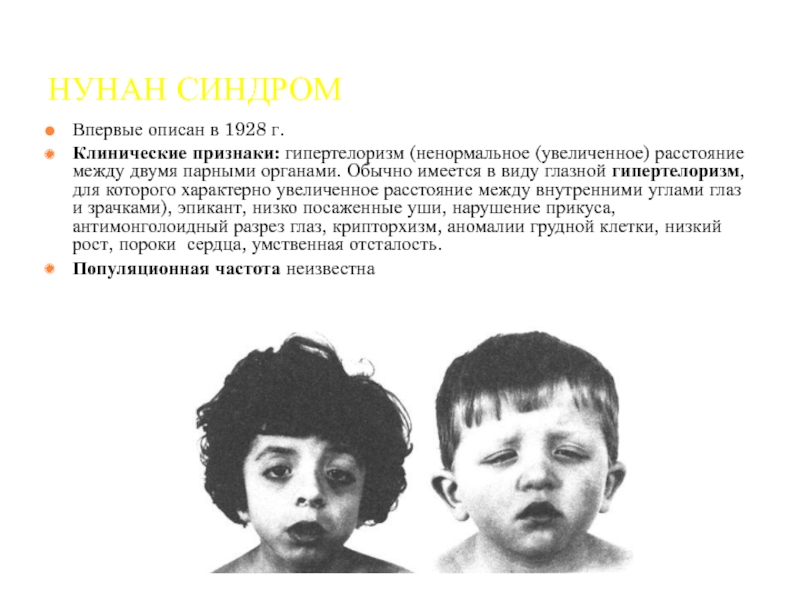

- 73. НУНАН СИНДРОМ Впервые описан в 1928 г.

- 74. ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ- Хромосомные заболевания связаны с аномалиями

- 75. РОДОСЛОВНАЯ С Х-СЦЕПЛЕННЫМ

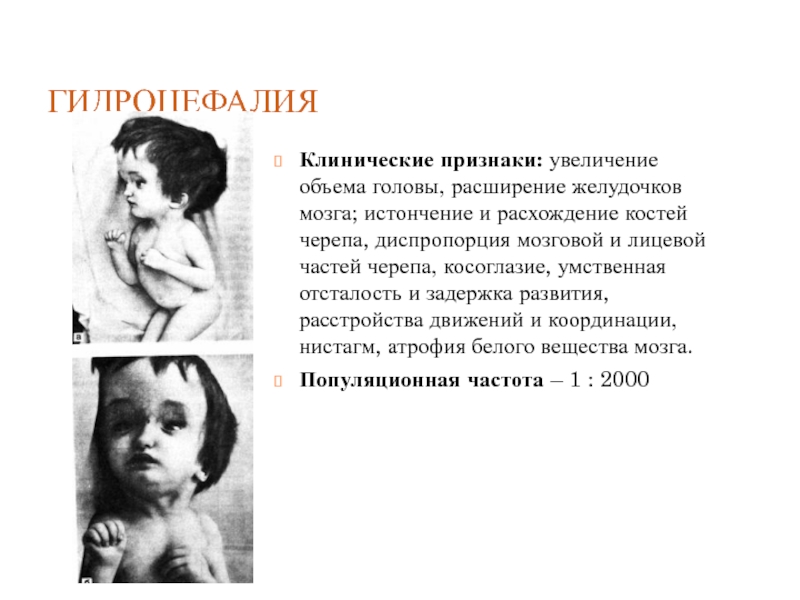

- 76. ГИДРОЦЕФАЛИЯ Клинические признаки: увеличение объема головы, расширение

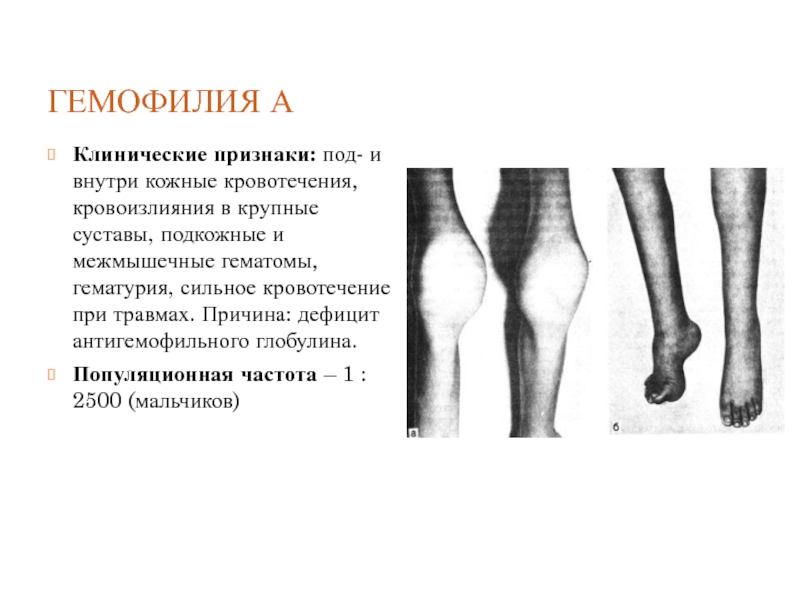

- 77. ГЕМОФИЛИЯ А Клинические признаки: под- и внутри

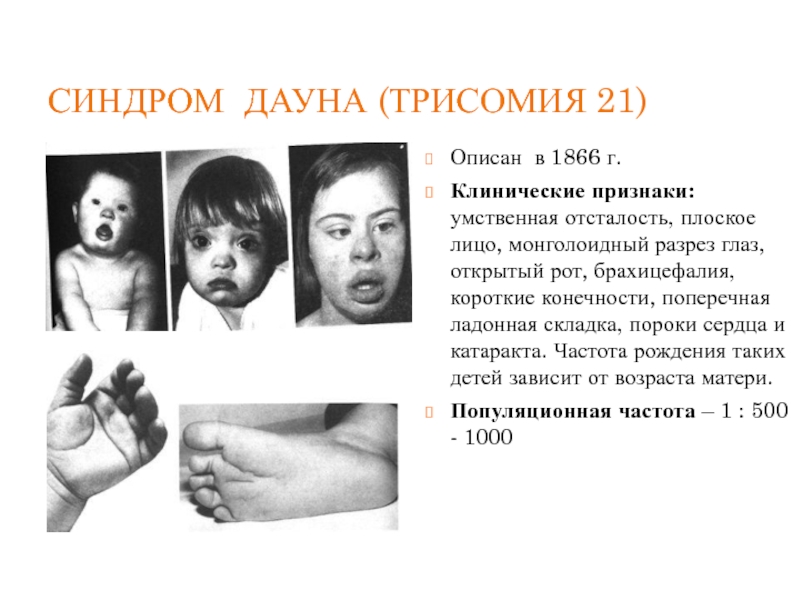

- 78. СИНДРОМ ДАУНА (ТРИСОМИЯ 21) Описан в 1866

- 79. СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА (ХО –СИНДРОМ) Клинические признаки: низкий

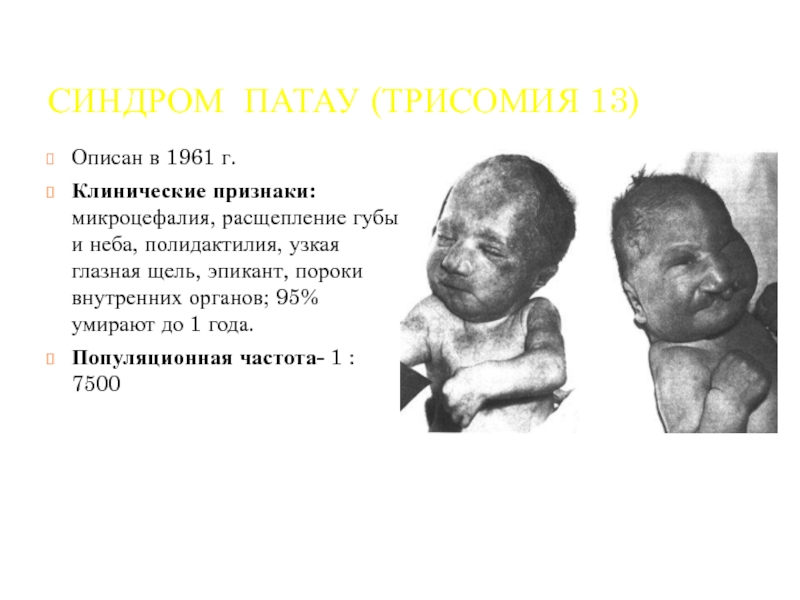

- 80. СИНДРОМ ПАТАУ (ТРИСОМИЯ 13) Описан в 1961

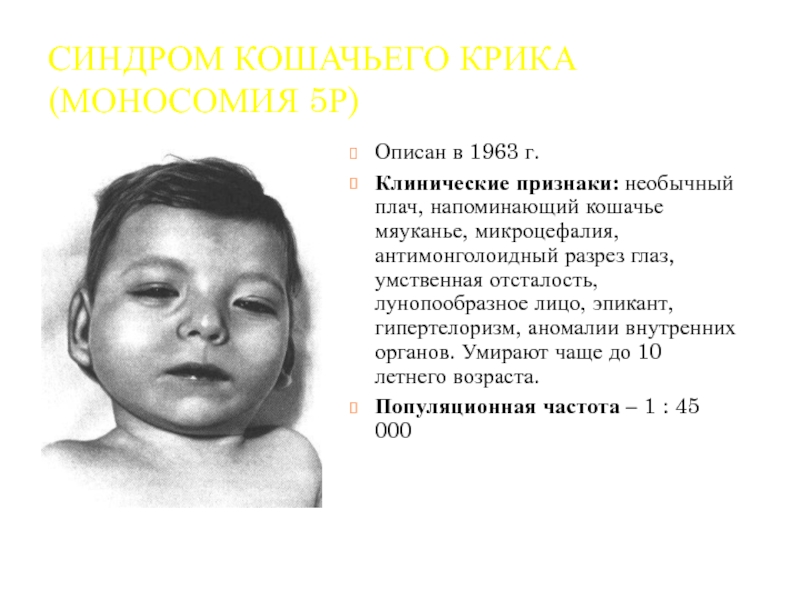

- 81. СИНДРОМ КОШАЧЬЕГО КРИКА (МОНОСОМИЯ 5Р) Описан в

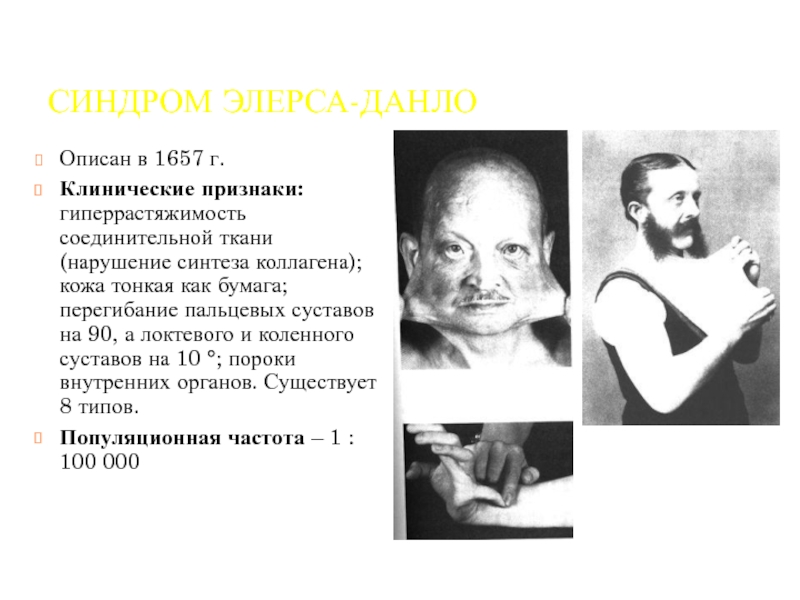

- 82. СИНДРОМ ЭЛЕРСА-ДАНЛО Описан в 1657 г. Клинические

- 83. ПРОГЕРИЯ Описана в 1886 г. Клинические признаки:

- 84. Наряду с наследственной патологией нарушения психомоторного

- 85. Наиболее тяжелые отклонения в развитии возникают

- 86. некоторые лекарственные препараты могут оказывать на

- 87. Нарушения психомоторного развития имеют различную динамику.

- 88. Для того чтобы как можно раньше

Слайд 2

Целью настоящего курса является подготовка будущих педагогов подхода в воспитании и

Слайд 3

Основная задача курса - научить будущих педагогов :

выявлять и систематизировать

проводить структурный анализ расстройств, выявлять первичные симптомы, связанные с болезнью, и вторичные (по Л. С. Выготскому), обусловленные аномальным развитием в условиях болезни;

Слайд 4

проводить восстановительное обучение детей с нарушением высших психических процессов, таких, как

Слайд 5

Благодаря данному курсу у студентов должны сформироваться глубокие и устойчивые представления

Слайд 6ЗАДАНИЕ НА ЗАЧЕТ

Подготовить мультимедийную презентацию на любой вопрос к зачету

Power Point (5-10 стр)

Прислать на проверку по адресу:

moskalenkonv@cspu.ru

Слайд 7ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА:

методы специальной психологии.

Связь специальной психологии с

Основные понятия специальной психологии (компенсация, коррекция, реабилитация, адаптация).

Аномальное развитие. Аномальные дети. Понятие о вторичном дефекте.

Общие и специфические закономерности аномального развития детей.

Причины возникновения нарушений развития.

Варианты аномального развития.

Роль семьи в воспитании аномальных детей

Роль педагога в коррекции и интеграции в общество детей с психическим недоразвитием.

Эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии.

Характерные особенности современного этапа развития системы специального образования в России.

Проблема диагностики аномального развития детей.

Психолого-медико-педагогическое консультирование.

Слайд 8ЛИТЕРАТУРА

Семаго Н. Я., Семаго М. М.

Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной

— 208 с.: ил. (Биб-ка психолога-практика)

Слайд 9

Дружинин В.Б.

Психическое здоровье детей. — М.: ТЦ Сфера, 2002. — 64с.

Слайд 10

Астапов В. М.

А 91 Введение в дефектологию с основами нейро- и

ISBN 5—87977—003—6

В данном учебном пособии объединены данные дефектологии, детской патопсихологии и неврологии, раскрыты псиофизиологические механизмы аномального развития детей, показаны закономерности системогенеза вторичных нарушений, являющиеся основными в аномальном развитии, а также особенности их обучения и воспитания

В пособии рассматриваются основные этапы и принципы построения псиологического обследования детей с нарушениями развития, приводятся методы исследования. Пособие может быть полезным не только слушателям специальных факультетов, проходящим переподготовку по специальности «Психология», но и детским психологам, дефектологам.

Слайд 113. МАСТЮКОВА Е., МОСКОВКИНА А. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ: КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Учебное пособие содержит сведения о наследственных изменениях фактически аномальных детей всех категорий, являющихся предметом изучения дефектологии. А именно: наследственных форм интеллектуальных и речевых нарушений, сенсорных дефектов (зрения и слуха), нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения, функций опорно-двигательного аппарата.

Пособие богато иллюстрировано, содержит терминологический словарик, тестовые задания для самопроверки, список литературных источников и программ всего учебного курса.

Адресовано студентам педагогических высших учебных заведений и специалистам в области коррекционной педагогики и специальной психологии.

Слайд 12

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: Учебное пособие

Автор/создатель: Пилипенко А.В.

Год: 2008

В пособии

Слайд 13

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти

Зейгарник Б. B. Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1980.

Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990.

Основы коррекционной педагогики /Под ред. В.А.Сластенина – М.,1999.

Основы специальной психологии /Под ред. Л.В. Кузнецовой – М.,2002.

Слайд 14

Подпасый И.П. Курс лекций по коррекционной психологии М., 2002.

Хейссерман Э. Потенциальные

Слайд 15СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ПСИХОЛОГИЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ДЕТСКОМ

Задачи специальной психологии:

Исследование основных и общих закономерностей психического развития в обычных и неблагоприятных условиях;

Исследование модально – неспецифических закономерностей, свойственных всем группам детей с отклонениями в развитии (независимо от характера основного нарушения);

Исследование модально-специфических закономерностей, свойственных какой-то одной группе детей с отклонениями в развитии;

Исследование закономерностей, связанных с установлением зависимостей характера психического развития от силы и выраженности патогенного фактора.

Цель специального психологического сопровождения – выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между процессами обучения и развития детей с недостатками в психофизическом развитии и их возможностями.

Слайд 16В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ РАЗЛИЧАЮТ ОБЩИЕ, МОДАЛЬНО-НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И МОДАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ

Модально-специфические

Модально-неспецифические закономерности – закономерности, общие для всех детей с дизонтогенезом, независимо от характера основного нарушения (свойственны детям с интеллектуальной недостаточностью, с сенсорными нарушениями, с нарушениями эмоционально-волевой сферы и т.д.).

Они были систематизированы и обобщены в трудах Т.А.Власовой и В.И.Лубовского :

Слайд 17

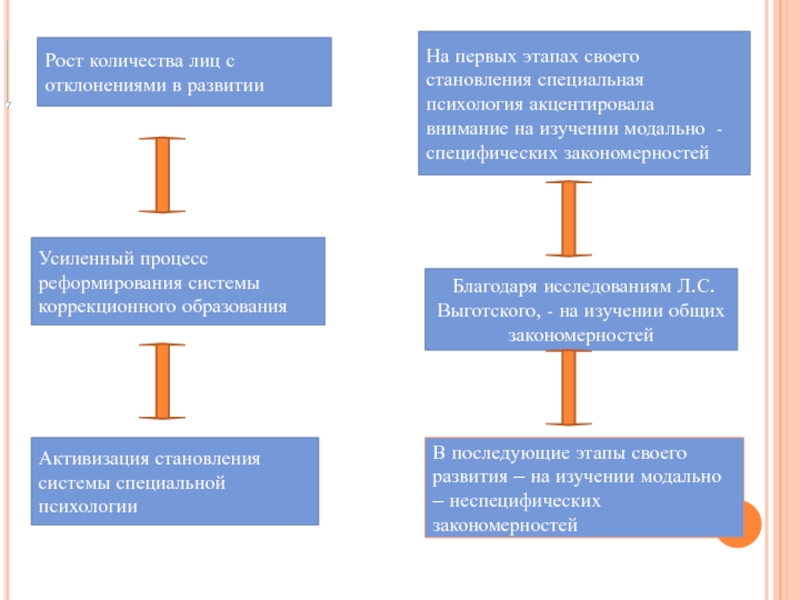

Рост количества лиц с отклонениями в развитии

Усиленный процесс реформирования системы коррекционного

Активизация становления системы специальной психологии

На первых этапах своего становления специальная психология акцентировала внимание на изучении модально -специфических закономерностей

Благодаря исследованиям Л.С.Выготского, - на изучении общих закономерностей

В последующие этапы своего развития – на изучении модально – неспецифических закономерностей

Слайд 18Эта историческая последовательность связана с одним парадоксом специальной психологии, на который

Слайд 20ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип отражательности (все психические явления, во всём их многообразии, представляют

Принцип детерминизма (психические явления – причинно – обусловленные, производные от внешнего воздействия, которое и отражается психикой). Развитие «особого» ребёнка есть точка приложения противодействующих сил, обозначенных как негативная (основное нарушение) и позитивная (обучение и коррекция) детерминанты. По мере совершенствования психолого – медико – педагогической помощи характер этого противодействия существенно меняется, положительно влияя на специфику отклонения развития.

Генетический принцип (все психические явления необходимо рассматривать исключительно в динамическом плане, т.е. в процессе развития и становления) определяет подход в понимании и изучении психических феноменов, даёт возможность сущностного толкования феноменов отклонений развития.

Принцип единства сознания и деятельности (субъективное отражение объективной действительности, само его существование необходимо для осуществления регуляции поведения и деятельности).

Слайд 21КОНКРЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Сравнительный принцип (данные, полученные при обследовании, оцениваются как научно валидные

Динамический принцип (адекватные сведения могут быть получены в результате проведения многократных временных срезов).

Принцип комплексного подхода (основной: психолого – педагогическое и медицинское обследование).

Принцип целостного, системного изучения (обнаружение не просто проявлений отдельных нарушений психического развития, а связей между ними, определение их причин, установление иерархии).

Конкретно – методологические принципы

Онтогенетический принцип (главные закономерности психического развития остаются принципиально общими как для нормы, так и патологии).

Принцип системно – структурный

Принцип уровневого анализа (иерархизация).

Конкретно-методические и конкретно-методологические принципы – это теоретический фундамент специальной психологии.

Слайд 22

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКИ ФОРМИРОВАЛАСЬ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Специальная

Обогащение знаний

На пути научной интеграции

Установление тесных контактов между дисциплинами

Общая

Возрастная

Педагогическая

ПСИХОЛОГИЯ

Теоретическая база для специальной психологии

Слайд 23СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Начало ХХ века

Слайд 24СП КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (ВОЗНИКНОВЕНИЕ СП СВЯЗАНО С ПРАКТИКОЙ

СП инженерные науки (проектирование технически приспособлений и приборов для инвалидов)

СП социология

общая педагогика

философия

этнография

Слайд 26ВЕДУЩИЕ ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ

Реализация научных подходов расширяет теоретико-методологические возможности СП:

естественно-научные и

Слайд 27

СП как ветвь психологической науки начала развиваться в России в 20-е

Современное состояние СП, основные проблемы изучения: ранняя диагностика отклонений в развитии; дифференцированная диагностика; практическая направленность.

Слайд 28 хромосомно - генетические отклонения (как наследственно обусловленные, так и возникшие

в

инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности

венерические заболевания

эндокринные заболевания матери

несовместимость по резус-фактору

алкоголизм, приём наркотиков родителями

биохимические вредности

соматические заболевания невропатии, вегетативная дистония, нарушение обмена веществ, соматическая, мозговая ослабленность, психомоторные нарушения

токсикозы

патологическое протекание родов органический дефект

мозговые травмы и тяжёлые инфекционные заболевания ребёнка

хронические заболевания

Нарушения психического и физического развития

Социальные факторы риска возникновения недостатков в психофизическом и личностно-

социальном развитии (социально – педагогическая запущенность, ограничение общения,

речевых контактов)

Слайд 29

Согласно клинико – психологическим материалам наиболее грубое недоразвитие психических функций возникает

Факторы, нарушающие развитие ребёнка, находящегося в утробе матери, называются тератогенными.

Слайд 30ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ

Причины аномального развития психики многочисленны и разнообразны и могут быть вызваны различными факторами. Их принято делить на три большие группы: воздействия в период

внутриутробного развития, в момент родов и в послеродовой период. Кроме того, сочетание внутриутробной и природовой патологии

называется перинатальным повреждением.

Слайд 31

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ,

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1) внутриутробные инфекции хронического характера:

сифилис,

токсоплазмоз (широко распространенное паразитарное заболевание человека и животных, которое

цитомегалия (вирусное заболевание человека, которое передается трансплацентарным, алиментарным или воздушно-капельным путем. Инфекция мало чем отличается от вируса герпеса, и также содержит цепочку ДНК, которая при попадании патологических клеток в организм присоединяется к здоровым клеткам органов и начинает изменять их внутреннюю структуру путем репликации собственных генов. Результатом таких изменения становится цитологический метаморфоз с образованием цитомегал – гигантских клеток),и др.;

2) внутриутробные инфекции вирусного характера: краснуха, корь, грипп,

эпидемический паротит, ветряная оспа и др.

На поздних сроках беременности острые инфекционные заболевания матери могут привести к внутриутробному заражению плода и стать причиной внутриутробного энцефалита и менингознцефалита;

3) хронические заболевания матери, такие как заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, печени и др.;

4) применение лекарственных препаратов, противопоказанных

в период беременности, способных вызвать интоксикацию плода; плодоизгоняющих средств, гормональных препаратов и др.;

Слайд 32

5) иммунологический конфликт между ребенком и матерью по резус-фактору или групповым антигенам крови;

6) вредные привычки матери: курение, алкоголизм, наркомания и др.;

7) различные физические и психические травмы, перенесенные женщиной в период беременности: работа матери до и в период внутриутробного развития ребенка на вредном производстве, неблагоприятная

экологическая обстановка, (например, повышенный радиационный фон, воздействие ультрафиолета, ядовитых веществ).

Слайд 33ПАТОЛОГИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В натальный период (момент родов) патогенными факторами являются неквалифицированное оказание акушерской помощи, быстрые, стремительные роды,

длительные роды со стимуляцией, использование щипцов,

родовые травмы мозга, асфиксия (обвитие ребенка пуповиной, что приводит к удушью) и др.

Постнатальное патологическое воздействие.

Слайд 34ПОСТНАТАЛЬНОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ.

В постнатальный период вызвать аномальное развитие психики могут различные нейроинфекции:

менингит, менингоэнцефалит, параинфекционный энцефалит, опухоли мозга, инфекционные заболевания с осложнением на мозг, открытые и закрытые травмы черепа, сотрясения мозга и др.

Вероятность аномального развития психики повышается у недоношенных детей, которые родились раньше срока или с недостаточным весом.

Также нарушение развития могут иметь место при нарушениях сна и питания детей, при длительных соматических заболеваниях,в ызывающих 'поражение центральной нервной системы ребенка и общее истощение организма.

Слайд 35

Дефекты психического развития могут быть вызваны

функциональными причинами, среди которых социально-педагогическая запущенность, ограничение эмоционального положительного общения взрослых с ребенком, ограниченность речевых контактов, двуязычие в семье и др.

Нарушения вследствие функциональных причин являются более легкими по сравнению с остальными, и при устранении неблагоприятных факторов, а затем при проведении грамотной коррекционной работы ребенок может догнать своих сверстников.

Слайд 36Патология – отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в развитии.

Норма – установленная мера, средняя величина чего-либо. Статистическая норма – это такой уровень психосоциального развития человека, который соответствует средним качественно – количественным показателям, полученным при обследовании группы людей того же возраста, пола, культуры. Функциональная норма – своего рода индивидуальная норма развития. Идеальная норма – некое оптимальное развитие личности в оптимальных для неё социальных условиях.

Определение «патология» нужно соотносить с тем, насколько отклонение от нормы замедляет развитие

Слайд 371.Учёт возрастных особенностей и половой принадлежности ребёнка (некоторые особенности в поведении

2.Учёт длительности сохранения расстройства (если состояние подавленности, радости, боязни чего-либо продолжается не день и не неделю, как при норме, а несколько месяцев или лет – это признак патологии развития).

3. Учёт жизненных обстоятельств (жизненные обстоятельства могут влиять на поведение и эмоционально состояние детей).

4. Учёт непосредственной культурной среды (среда, в которой растёт и воспитывается ребёнок, навязывает традиции и обычаи, страхи и переживания, которые нельзя считать патологией в поведении).

5.Учёт степени нарушения (отдельные симптомы встречаются чаще, чем целый ряд симптомов; поэтому особенно важно обращать внимание на множественные эмоциональные или поведенческие расстройства, особенно если они одновременно касаются разных сторон психической жизни).

6.Учёт тяжести и частоты симптомов (для детей в основном характерны умеренные, изредка возникающие нарушения. Это норма. Патология – серьёзные, часто повторяющиеся расстройства).

7.Учёт ситуационной специфичности симптомов (следует обращать внимание на ситуацию, в которой наблюдается нарушение).

Слайд 38КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИЙ НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

По времени возникновения :

врождённые

приобретённые с временем возникновения основного нарушения прогноз

дальнейшего

развития и

содержание

коррекционных

мероприятий

Обратимость возникших отклонений:

необратимые

частично обратимые

практически обратимые трансформируются в нормальное развитие

Этиологический:

церебро – органического

психогенного генеза

соматогенного

Слайд 39КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ

Ретардация

происхождения; недоразвитие в разнообразных формах умственной

отсталости

Асинхрония сочетание выраженного опережения в развитии одних функций со

значительным отставанием темпа формирования других

Практический подход к классификации нарушений развития

Отклонения в области психических процессов и состояний

Отклонения в сфере свойств личности

Расстройства в мотивационно – потребностной сфере

Расстройства в операционной сфере

Монофакторные отклонения

Мультифакторные отклонения

Слайд 40Современная тенденция использование более частных критериев

нарушений (отдельных психических функций или форм

деятельности)

Классификации, использующие несколько несвязанных оснований, называются эмпирическими.

Коберник Г.Н., Синев В.Н.

Дети с сенсорными нарушениями

Дети с ЗПР

Дети с астеническими, реактивными состояниями и конфликтными переживаниями

Дети с психопатоподобными формами поведения

Дети с умственной отсталостью

Дети с начальными проявлениями психических заболеваний

Лапшин В.А., Пузанов Б.П.

Дети с сенсорными нарушениями

Дети с нарушениями интеллекта

Дети с нарушениями речи

Дети с НОДА

Дети с комплексными, комбинированными расстройствами

Дети с искажённым (дисгармоничным расстройством)

Слайд 41ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯМИ, ПОДЧИНЯЮТСЯ ТЕМ

1.Положение о соотношении биологических и социальных факторов в процессе психического развития ребёнка. К биологическим факторам относятся особенности развития нервной системы, определяющие тип темперамента; задатки способностей – общих и специальных. Социальные факторы объединяют всё то, что характеризует общество, в котором живёт и развивается ребёнок, - тип идеологии, культурные традиции, религию, уровень развития науки и искусства. Нарушения развития могут быть вызваны биологическими факторами, большое значение имеет время повреждения. Важную роль в компенсации нарушений развития играют социальные факторы – условия воспитания и обучения.

2.Процесс перехода от одной стадии психического развития к другой предполагает глубокое преобразование всех структурных компонентов психики. Общей закономерностью, проявляющейся в психическом развитии всех детей, является его сложная организация во времени: свой ритм, своё содержание.

3.Неравномерность психического развития детей. Обусловлена активным созреванием мозга в определённые периоды жизни, а также тем, что одни психические функции формируются на основе других. По мере продвижения от одного возраста к другому увеличивается сложность межфункциональных связей. Поэтому каждый возрастной период характеризуется повышенной восприимчивостью к разным педагогическим воздействиям.

4.Метаморфозы в детском развитии. Развитие – это цепь качественных изменений. Психика ребёнка своеобразна на каждом возрастном этапе. Сочетании в процессе развития эволюции и инволюции обусловливает на новом этапе усвоение, преобразование или даже отмирание того, что было сформировано на предшествующих этапах.

5.Развитие высших психических функций (ВПФ). Структура «натуральных» психических функций изменяется, они становятся «культурными», приобретают такие признаки как опосредованность, осознанность, произвольность.

Слайд 43

Понятие «отклоняющееся развитие»: любое отклонение отдельной функции или системы, психических функций от «программы

Слайд 46

каждая группа отклоняющегося развития (в соответствии с принципиально отличающимися качественными характеристиками)

Слайд 49Факторы, влияющие на проявление типов нарушения психического развития

Эндогенные

(внутренние, генетические) (внешние, факторы среды)

1.Заболевания, связанные с Нарушения в пренатальный,

численностью и структурой натальный и постнатальный

хромосом, их изменением (транслокация периоды

полиплоидия, дупликация, моносомия,

инверсия)

2.Различные наследственные

заболевания (миопатия, аплазия,

микрофтальм)

Слайд 50КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ПАТОГЕННОГО ФАКТОРА, Т.Е. КОНКРЕТНАЯ ФОРМА НАРУШЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ

Патогенные факторы

Локализация

Интенсивность

Опосредующие Экспозиция

факторы Частота

Возраст

Компенсаторные

возможности Качество

помощи

Варианты отклонений в развитии

Слайд 51КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ – СИСТЕМА ПОНЯТИЙ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОНЫ ИЗУЧАЕМОГО НАУКОЙ ОБЪЕКТА.

Категории

Общепсихологические понятия (отражают родство данной дисциплины с психологической наукой в целом) психическая деятельность, сознание, личность, мотив, смысловая сфера, образ, значение, операция, интериоризация, речевое опосредование.

Специально - психологические понятия дизонтогенез, системные отклонения, ретардация, компенсация, коррекция, реабилитация, интеграция, асинхрония, регресс, депривация.

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ – ключевое понятие в СП, поскольку благодаря его использованию удаётся наиболее полно охарактеризовать разнообразные феномены нарушенного развития и их структуру. Пластичность ВПФ лежит в основе компенсаторных процессов, восстановления нарушенных или утраченных функций путём внутренней перестройки.

Понятие «компенсация» является также ключевым для теории и практики СП.

Компенсация – сложный процесс перестройки функций организма при нарушениях или утрате каких-либо функций вследствие перенесённых заболеваний или травматических повреждений. Психологический уровень протекания компенсаторных процессов является центральным для человека, но для реализации всей компенсаторной программы требуется более сложная форма его организации, реализуемая на социально-психологическом уровне.

Слайд 52

Реабилитация – восстановление или компенсация нарушенных функций организма и трудоспособности больных

Компенсация — это внутренний процесс; реабилитация — внешний. Процесс реабилитации направлен не на само нарушение, а на личность человека с тем или иным нарушением, на восстановление полноценного существования этой личности в обществе, на преодоление социальных последствий заболевания или травмы. Будучи внешними по отношению к индивиду, реабилитационные мероприятия опираются на компенсаторные внутренние процессы. Можно сказать, что реабилитация есть не что иное, как попытка воздействовать на компенсаторные способности человека. Медицинская реабилитация обращена к биологическому уровню организации компенсаторных механизмов. Ведущая роль здесь принадлежит биологической терапии, включая использование лекарственных средств, лечебной физкультуры и т. д. Психологическая реабилитация в свою очередь направлена на оптимизацию протекания компенсаторных процессов на уровне сознания. Она предполагает использование разнообразных психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий Для коррекционных мероприятий в качестве базы выступают механизмы сенсибилизации — закономерной способности функций к повышению своей эффективности под влиянием тренировки.

Абилитация – система лечебно – профилактических мер, направленных на создание условий для формирования, развития и тренировки рефлекторных, сенсорных, двигательных, эмоциональных и речевых реакций ребёнка. Абилитационные мероприятия как система раннего вмешательства в процесс развития ребёнка с целью достижения его максимальной приспособленности к внешним условиям существования.

Коррекция – система психолого – медико - социальных мер, направленная на исправление или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений в поведении у детей.

Коррекция система коррекционных мероприятий, направленных на обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии.

Слайд 54СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СО ВСЕМИ ТИПАМИ НАРУШЕНИЯ (В.И.ЛУБОВСКИЙ)

Слайд 57АУТОСОМНО-ДОМИНИРУЮЩИЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ЭТО НАСЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ В АУТОСОМАХ. АУТОСОМЫ ОБОЗНАЧАЮТ ПОРЯДКОВЫМИ

1. Болезнь встречается в каждом поколении родословной.

2. Соотношение больных мальчиков и девочек равное.

3. Вероятность рождения больного ребенка, если болен один из родителей, равна 50%.

4. Возможны случаи, когда болезнь носит стертый характер

Слайд 59СИНДРОМ ПЕРВОЙ ЖАБЕРНОЙ ДУГИ.

Клинические признаки: односторонняя аномалия ушной раковины и гипоплазия

Популяционная частота неизвестна

Слайд 60РОБИНОВА СИНДРОМ

Впервые описан в 1969 г.

Клинические признаки: необычное строение лица,

Популяционная частота неизвестна

Слайд 61ВИЛЛЬЯМСА СИНДРОМ

Впервые описан в 1961 г.

Клинические признаки:

Необычное лицо, низкий рост, короткий

Популяционная частота неизвестна.

Слайд 62МАРФАНА СИНДРОМ

Впервые описан в 1896 г.

Клинические признаки:

высокий рост, арахнодактилия

Частота наследования – 0,04 : 1000.

Слайд 63ПОЛИДАКТИЛИЯ (АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ БО́ЛЬШИМ, ЧЕМ В НОРМЕ, КОЛИЧЕСТВОМ ПАЛЬЦЕВ НА РУКАХ

Клинические признаки: существует два варианта:

тип А, при котором дополнительный палец функционален, и тип В, когда дополнительный палец недоразвит и представляет собой кожный вырост.

Популяционная частота – от 1:3000 до 1:650

Слайд 64СИНДАКТИЛИЯ

Клинические признаки: синдактилия – это сращение различных пальцев кистей и стоп.

Популяционная частота – 1:2500 -3000

Слайд 65ОСТЕОГЕНЕЗ

Клинические признаки: повышенная ломкость трубчатых костей, ребер и ключич при минимальной

Популяционная частота – 7,2 : 10 000

Слайд 66ЭКТРОДАКТИЛИЯ

Впервые описан в 1970 г.

Клинические признаки: недоразвитие или отсутствие одного или

Популяционная частота – 1 : 90 000 -160 000

Слайд 67АХОНДРОПЛАЗИЯ

Клинические признаки: диспропорциональная карликовость (рост 120-130 см) за счет укорочения конечностей,

Популяционная частота – 1 : 100000

Слайд 68ГИПЕРТРИХОЗ («ЛЮДИ – ВОЛКИ»)

Клинические признаки: чрезмерный рост волос на всех частях

Популяционная частота неизвестна.

Слайд 69АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ— СВОЙСТВЕННЫЙ ДИПЛОИДНЫМ ЭУКАРИОТАМ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКА, КОНТРОЛИРУЕМОГО РЕЦЕССИВНЫМИ АЛЛЕЛЯМИ АУТОСОМНОГО

1. Больной ребенок рождается у клинически здоровых родителей.

2. Болеют сибсы, т.е. братья и сестра.

3. Оба пола поражаются одинаково.

4. Чаще встречается при кровно-родственных браках.

5. Если больны оба супруга, то все дети будут больными.

Слайд 70АХОНДРОГЕНЕЗ(НАСЛЕДСТВЕННАЯ КАРЛИКОВОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ, НОРМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫМ ЧЕРЕПОМ.)

Клинические признаки:

Популяционная частота неизвестна

Слайд 71РАСЩЕЛИНА ГУБЫ

Клинические признаки: расщелина губы/неба, микроцефалия, широкая переносица, часто эпикант и

Популяционная частота – 1 : 1000

Слайд 72ЧЕРЕП В ФОРМЕ ТРИЛИСТНИКА

Клинические признаки: характерная форма черепа (возникает вследствие внутриутробного

Популяционная частота неизвестна

Слайд 73НУНАН СИНДРОМ

Впервые описан в 1928 г.

Клинические признаки: гипертелоризм (ненормальное (увеличенное)

Популяционная частота неизвестна

Слайд 74ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ-

Хромосомные заболевания связаны с аномалиями числа или структуры хромосом.

Для них

Только 3-5% наследуются.

Слайд 75РОДОСЛОВНАЯ С Х-СЦЕПЛЕННЫМ ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ

1. Болеют только мальчики по линии матери.

2. Больной мужчина не передает заболевание, но все его дочери являются носительницами.

3.В браке женщины-носительницы с больным мужчиной 50% дочерей и 50% сыновей больны.

Слайд 76ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Клинические признаки: увеличение объема головы, расширение желудочков мозга; истончение и расхождение

Популяционная частота – 1 : 2000

Слайд 77ГЕМОФИЛИЯ А

Клинические признаки: под- и внутри кожные кровотечения, кровоизлияния в крупные

Популяционная частота – 1 : 2500 (мальчиков)

Слайд 78СИНДРОМ ДАУНА (ТРИСОМИЯ 21)

Описан в 1866 г.

Клинические признаки: умственная отсталость, плоское

Популяционная частота – 1 : 500 - 1000

Слайд 79СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА (ХО –СИНДРОМ)

Клинические признаки: низкий рост, первичная аменорея, бесплодие, стертые

Популяционная частота – 2 : 10000

Слайд 80СИНДРОМ ПАТАУ (ТРИСОМИЯ 13)

Описан в 1961 г.

Клинические признаки: микроцефалия, расщепление губы

Популяционная частота- 1 : 7500

Слайд 81СИНДРОМ КОШАЧЬЕГО КРИКА (МОНОСОМИЯ 5Р)

Описан в 1963 г.

Клинические признаки: необычный плач,

Популяционная частота – 1 : 45 000

Слайд 82СИНДРОМ ЭЛЕРСА-ДАНЛО

Описан в 1657 г.

Клинические признаки: гиперрастяжимость соединительной ткани (нарушение синтеза

Популяционная частота – 1 : 100 000

Слайд 83ПРОГЕРИЯ

Описана в 1886 г.

Клинические признаки: редкое генетическое заболевание, уско-ряющее процесс старения

Слайд 84

Наряду с наследственной патологией нарушения психомоторного развития могут возникать в результате

В зависимости от времени воздействия этих факторов выделяют внутриутробную, или пренатальную, патологию (воздействие в период внутриутробного развития); натальную патологию (повреждения при родах) и постнатальную (неблагоприятные воздействия после рождения). В настоящее время установлено, что внутриутробная патология часто сопровождается повреждением нервной системы ребенка в родах. Это сочетание в современной медицинской литературе обозначается термином перинатальная энцефалопатия. Причиной ее, как правило, является внутриутробная гипоксия в сочетании с асфиксией и родовой травмой. Возникновению внутричерепной родовой травмы и асфиксии способствуют различные нарушения внутриутробного развития плода, снижающие его защитные и адаптационные механизмы. Родовая травма приводит к внутричерепным кровоизлияниям и к гибели нервных клеток в местах их возникновения. У недоношенных детей внутричерепные кровоизлияния часто возникают по причине слабости их сосудистых стенок.

Слайд 85

Наиболее тяжелые отклонения в развитии возникают при клинической смерти новорожденных, которая

Напомним, что тяжелые родовые травмы, гипоксия и асфиксия в родах могут быть как единственной причиной аномального развития, так и фактором, сочетающимся с внутриутробным недоразвитием мозга ребенка.

Слайд 86

некоторые лекарственные препараты могут оказывать на нормальный ход беременности самое неблагоприятное

По некоторым данным даже передозировка витамина Д и других синтетических аналогов витаминов А способна вызвать врожденные аномалии плода, в частности, отставание в психическом развитии и двигательной активности, аномалии формирования зубов и т.д.

Слайд 87

Нарушения психомоторного развития имеют различную динамику. Наряду со стойкими отклонениями в

Слайд 88

Для того чтобы как можно раньше выявить у ребенка отклонения в

психическое развитие осуществляется под влиянием биологических и социальных факторов в их неразрывном единстве. Соотношение этих факторов в формировании различных функций неоднозначно. Становление таких жизненно важных функций, как регуляция дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, пищеварения, в основном предопределяется биологическими факторами (генетической программой развития). Формирование же функциональных систем, связанных с высшей нервной деятельностью, в значительной степени обусловлено особенностями социального окружения, обучения и воспитания.