- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Методы экологического мониторинга. (Лекция 7) презентация

Содержание

- 1. Методы экологического мониторинга. (Лекция 7)

- 2. Мониторинг охватывает весь широкий спектр анализа наблюдений

- 3. В зависимости от точности результатов, которые необходимо

- 4. Методы мониторинга Методы мониторинга подразделяются на

- 5. Контактные методы мониторинга Физические; Химические; Физико-химические;

- 6. Структура контактных методов мониторинга

- 7. Химические методы анализа Качественные методы, позволяющие определить,

- 8. Гравиметрические методы Суть состоит в

- 9. Титриметрические(объемные) методы В этом виде

- 10. Колориметрические методы. Основаны на изменении

- 11. Спектральные; Электрохимические; Хроматографические. Физико-химические методы анализа.

- 12. Спектральные методы анализа загрязняющих веществ

- 13. Спектроскопические методы представляют наиболее широкую группу,

- 14. На базе наиболее жестких излучений основаны

- 15. Эмисионный спектральный анализ основан на регистрации спектра

- 16. Флуоресцентный метод основан на электронном возбуждении молекул

- 17. Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР)

- 18. Метод ЭПР (электронного парамагнитного резонанса )и метод

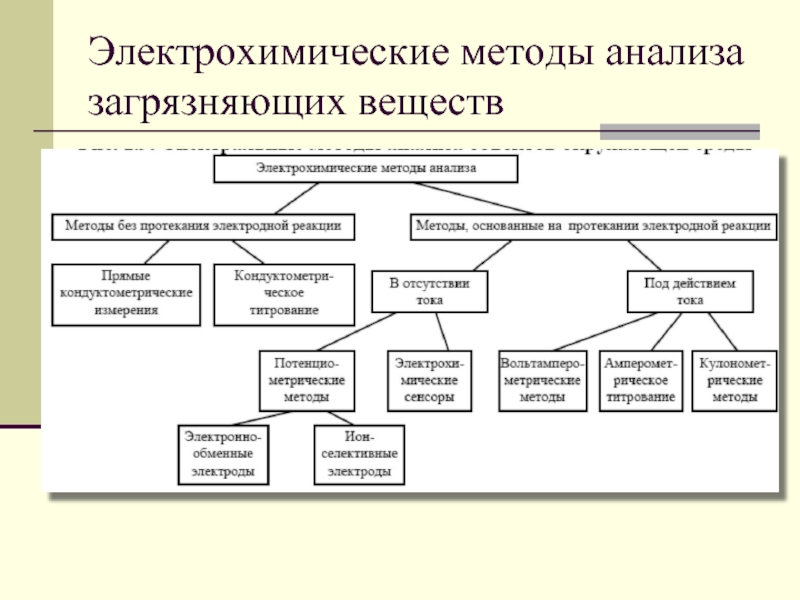

- 19. Электрохимические методы анализа загрязняющих веществ

- 20. Основаны на использовании зависимости электрических параметров

- 21. Кондуктометрические методы основаны на взаимосвязи между проводимостью

- 22. Вольтамперометрические методы анализа основаны на исследовании

- 23. Кулонометрические методы основаны на измерении количества электричества, затрачиваемого на электрохимическую реакцию.

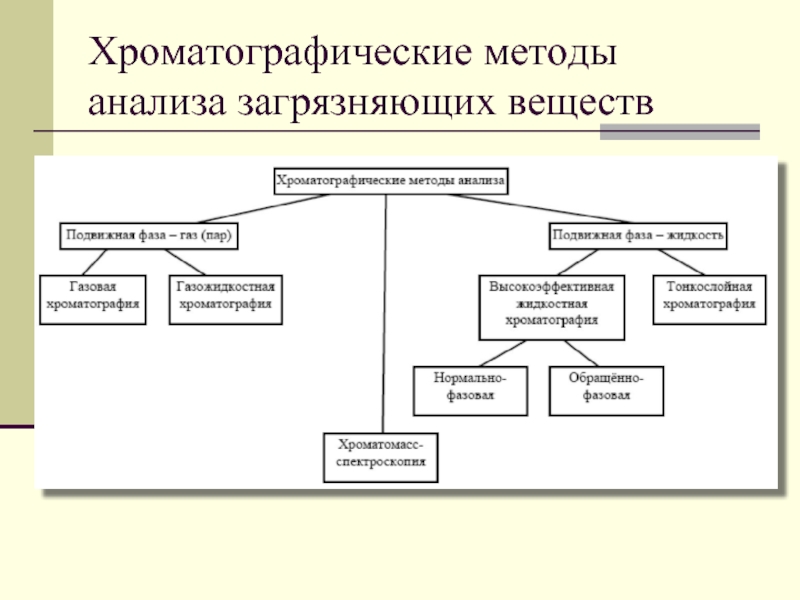

- 24. Хроматографические методы анализа загрязняющих веществ

- 25. Хроматографические методы Хроматография (от греч. chroma, chromatos -

- 26. Хроматографические методы основаны на сорбционных процессах —

- 27. Наиболее часто в анализе объектов окружающей среды

- 28. Физические методы анализа Магнитная спектроскопия ЯМР-спектроскопия — исследование

- 29. Масс-спектрометрия Метод исследования вещества, основанный на определении отношения массы к заряду ионов, образующихся

- 30. Экспресс-методы Инструментальные методы, позволяющие определить загрязнения за

- 31. ИНДИКАТОРНЫЕ ТРУБКИ для контроля загрязнения воздуха

- 32. Помимо индикаторных трубок созданы переносные лаборатории,

- 33. Неконтактные (дистанционные) методы мониторинга Аэрокосмический мониторинг Основаны

- 34. Дистанционное (аэрокосмическое) зондирование. Наблюдение со спутников при

- 35. Дистанционное зондирование Под дистанционным

- 37. • наблюдение поверхности Земли, атмосферы и ионосферы

- 38. оперативное доведение необходимой информации до государственных

- 39. Биологические методы мониторинга Биологические методы: биоиндикация и

- 40. Биоиндикаторы — организмы, присутствие, количество или особенности

- 41. Объединение в единую систему методик биоиндикации позволяет

- 42. Общая схема мониторинга включает этапы:

- 43. Особенности пробоотбора Пробоотбор зачастую предопределяет результаты анализа,

Слайд 2Мониторинг охватывает весь широкий спектр анализа наблюдений за меняющейся абиотической составляющей

биосферы и ответной реакцией экосистем на эти изменения, включая как геофизические, так и биологические аспекты, что определяет широкий спектр методов и приемов исследований, используемых при его осуществлении.

Слайд 3В зависимости от точности результатов, которые необходимо получить при проведении мониторинга

по тому или иному компоненту, явлению, процессу, от среды в которой проходят исследования, доступных финансовых и других средств, используют различные методы мониторинга.

Слайд 4Методы мониторинга

Методы мониторинга подразделяются на

контактные,

неконтактные (дистанционные),

биологические

Контролируемые показатели – на

функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и

структурные (абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических параметров – концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др.).

функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и

структурные (абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических параметров – концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др.).

Слайд 7Химические методы анализа

Качественные методы, позволяющие определить, какое вещество находится в испытуемой

пробе.

Количественные методы, позволяющие определить, какое количество вещества находится в испытуемой пробе.

Количественные методы, позволяющие определить, какое количество вещества находится в испытуемой пробе.

Слайд 8Гравиметрические методы

Суть состоит в определении массы и процентного содержания какого-либо

элемента, иона или химического соединения, находящегося в испытуемой пробе.

Слайд 9Титриметрические(объемные) методы

В этом виде анализа взвешивание заменяется измерением объемов, как определяемого

вещества, так и реагента, используемого при данном определении.

Слайд 10Колориметрические методы.

Основаны на изменении оттенков цвета исследуемого раствора в зависимости

от концентрации.

Слайд 13 Спектроскопические методы представляют наиболее широкую группу, поскольку охватывают огромнейший диапазон

длин волн электромагнитных излучений.

Основаны как на поглощении излучения анализируемым веществом, так и на регистрации его излучения.

Основаны как на поглощении излучения анализируемым веществом, так и на регистрации его излучения.

Спектральные методы анализа.

Слайд 14

На базе наиболее жестких излучений основаны методы

нейтронно-активационного анализа,

ɣ-резонансной спектроскопии,

рентгеноспектрального и

рентгенофлуоресцентного анализа.

Слайд 15Эмисионный спектральный анализ основан на регистрации спектра испускания света веществом, находящимся

в состоянии плазмы (атомного "пара").

Атомно-абсорбционный метод по технике эксперимента и аппаратурному оформлению близок к эмиссионно-спектральному с той разницей, что здесь кванты поглощаются, а не испускаются.

Фотометрическим методом измеряют поглощение видимого света (400—800 нм) анализируемым веществом.

Атомно-абсорбционный метод по технике эксперимента и аппаратурному оформлению близок к эмиссионно-спектральному с той разницей, что здесь кванты поглощаются, а не испускаются.

Фотометрическим методом измеряют поглощение видимого света (400—800 нм) анализируемым веществом.

Слайд 16Флуоресцентный метод основан на электронном возбуждении молекул при поглощении УФ-света и

последующем испускании квантов света (через 10-8—10-9 с).

Хемилюминесцентные методы анализа отличаются высокой чувствительностью и обычно представляют собой разновидность каталитических методов анализа, когда продукт реакции обладает хемилюминесцентными свойствами.

Метод ИК-спектроскопии. Решение структурно-химических задач основано на существовании характеристических частот колебаний отдельных группировок атомов.

Хемилюминесцентные методы анализа отличаются высокой чувствительностью и обычно представляют собой разновидность каталитических методов анализа, когда продукт реакции обладает хемилюминесцентными свойствами.

Метод ИК-спектроскопии. Решение структурно-химических задач основано на существовании характеристических частот колебаний отдельных группировок атомов.

Слайд 17Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР)

Суть метода КР заключается в том,

что если свет от монохроматического источника (ртутная лампа, лазер) рассеивается молекулами вещества, то в спектре рассеянного света можно обнаружить наряду с частотой падающего света (рэлеевское рассеяние) и измененные, комбинационные частоты.

Слайд 18Метод ЭПР (электронного парамагнитного резонанса )и метод ЯМР (ядерного магнитного резонанса

)

заключаются в индуцировании электронных и ядерных переходов из нижнего энергетического состояния в верхнее, что достигается с помощью дополнительного переменного поля, расположенного перпендикулярно постоянному магнитному полю.

заключаются в индуцировании электронных и ядерных переходов из нижнего энергетического состояния в верхнее, что достигается с помощью дополнительного переменного поля, расположенного перпендикулярно постоянному магнитному полю.

Слайд 20 Основаны на использовании зависимости электрических параметров электролитической ячейки( состоящей из

контактирующих между собой электродов и электролитов) от концентрации, природы и структуры веществ, участвующих в электродной реакции или в электрохимическом переносе заряда между электродами.

Электрохимические методы анализа

Слайд 21Кондуктометрические методы основаны на взаимосвязи между проводимостью раствора и концентрацией ионов

в растворе.

Потенциометрические методы основаны на изменении потенциала электрода в зависимости от физико-химических процессов, протекающих в растворе.

Потенциометрические методы основаны на изменении потенциала электрода в зависимости от физико-химических процессов, протекающих в растворе.

Слайд 22Вольтамперометрические методы анализа

основаны на исследовании зависимости тока поляризации от напряжения, прикладываемого

к электрохимической ячейке, когда эл.потенциал рабочего электрода значительно отличается от равновесного значения и интерпретации вольт-амперных кривых, отражающих зависимость силы тока от приложенного напряжения.

По разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализаПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворахПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавахПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавах (например, полярографияПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавах (например, полярография, амперомет-рия).

По разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализаПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворахПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавахПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавах (например, полярографияПо разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах и расплавах (например, полярография, амперомет-рия).

Слайд 23

Кулонометрические методы основаны на измерении количества электричества, затрачиваемого на электрохимическую реакцию.

Слайд 25Хроматографические методы

Хроматография (от греч. chroma, chromatos - цвет, краска), физико-химический метод разделения и

анализа смесей, основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную.

Хроматографический анализ является критерием однородности вещества: если каким-либо хроматографическим способом анализируемое вещество не разделилось, то его считают однородным (без примесей).

Хроматографический анализ является критерием однородности вещества: если каким-либо хроматографическим способом анализируемое вещество не разделилось, то его считают однородным (без примесей).

Слайд 26Хроматографические методы основаны на сорбционных процессах — поглощении газов, паров или

растворенных веществ твердым или жидким сорбентом.

Разделение сложных смесей хроматографическим способом основано на различной сорбируемости компонентов смеси.

Разделение сложных смесей хроматографическим способом основано на различной сорбируемости компонентов смеси.

Слайд 27Наиболее часто в анализе объектов окружающей среды используется газожидкостная и высокоэффективная

жидкостная хроматография(ВЭЖХ) .

В газожидкостной хроматографии подвижной фазой является газ или пар, а неподвижной служит слой жидкости, нанесенный на инертный твердый носитель

В газожидкостной хроматографии подвижной фазой является газ или пар, а неподвижной служит слой жидкости, нанесенный на инертный твердый носитель

Слайд 28Физические методы анализа

Магнитная спектроскопия

ЯМР-спектроскопия — исследование химических объектов с помощью ядерного магнитного

резонанса

Ядерный магнитный резонанс — резонансное поглощение электромагнитного излучения в радиочастотной области веществом с ненулевым спином ядра атома, находящимся во внешнем магнитном поле.

Примерами ядер, у которых наблюдается резонанс, являются 1H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P и др.

Ядерный магнитный резонанс — резонансное поглощение электромагнитного излучения в радиочастотной области веществом с ненулевым спином ядра атома, находящимся во внешнем магнитном поле.

Примерами ядер, у которых наблюдается резонанс, являются 1H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P и др.

Слайд 29Масс-спектрометрия

Метод исследования вещества, основанный на определении отношения массы к заряду ионов, образующихся при ионизации компонентов пробы.

Один

из мощнейших способов качественной идентификации веществ, допускающий также и количественное определение.

Можно сказать, что масс-спектрометрия — это «взвешивание» молекул, находящихся в пробе.

Можно сказать, что масс-спектрометрия — это «взвешивание» молекул, находящихся в пробе.

Слайд 30Экспресс-методы

Инструментальные методы, позволяющие определить загрязнения за короткий период времени.

Широко применяются

для определения радиационного фона, в системе мониторинга воздушной и водной среды.

Слайд 31ИНДИКАТОРНЫЕ ТРУБКИ

для контроля загрязнения воздуха

Индикаторные трубки (ТИ) широко используются для количественного

экспресс - контроля загрязненности воздуха и промышленных выбросов.

Индикаторные трубки являются одноразовыми средствами измерений и представляют собой герметичную стеклянную трубку, заполненную твёрдым носителем, обработанным активным реагентом.

В качестве носителей реактивов применяют различные порошкообразные материалы: силикагель, оксид алюминия, фарфор, стекло, хроматографические носители (динохром, полихром, силохром) и др.

Индикаторные трубки являются одноразовыми средствами измерений и представляют собой герметичную стеклянную трубку, заполненную твёрдым носителем, обработанным активным реагентом.

В качестве носителей реактивов применяют различные порошкообразные материалы: силикагель, оксид алюминия, фарфор, стекло, хроматографические носители (динохром, полихром, силохром) и др.

Слайд 32

Помимо индикаторных трубок созданы переносные лаборатории, которые снабжены простейшими экспертными средствами

контроля воздуха, быстродействующими индикаторными элементами (на аммиак, диоксид серы, сероводород, хлор), а также безоперационными экспресс тестами на диоксид азота, пары ртути, аммиак, работающие в как индикаторы химических дозиметров.

Слайд 33Неконтактные (дистанционные) методы мониторинга

Аэрокосмический мониторинг

Основаны на анализе спектральных характеристик собственного и

отраженного излучений материковых покровов, акваторий, атмосферы и облачности.

Слайд 34Дистанционное (аэрокосмическое) зондирование.

Наблюдение со спутников при помощи оптической аппаратуры позволяет выявлять

зоны активного воздействия на окружающую среду, включая загрязнение атмосферы и воздействие на растительный покров.

Слайд 35Дистанционное зондирование

Под дистанционным зондированием понимают фиксацию состояния объектов земной

поверхности с различных аппаратов (самолетов, вертолетов, спутников) с применением визуальных и инструментальных средств (фотографическими системами, сканерами, локаторами, лазерными средствами и др.)

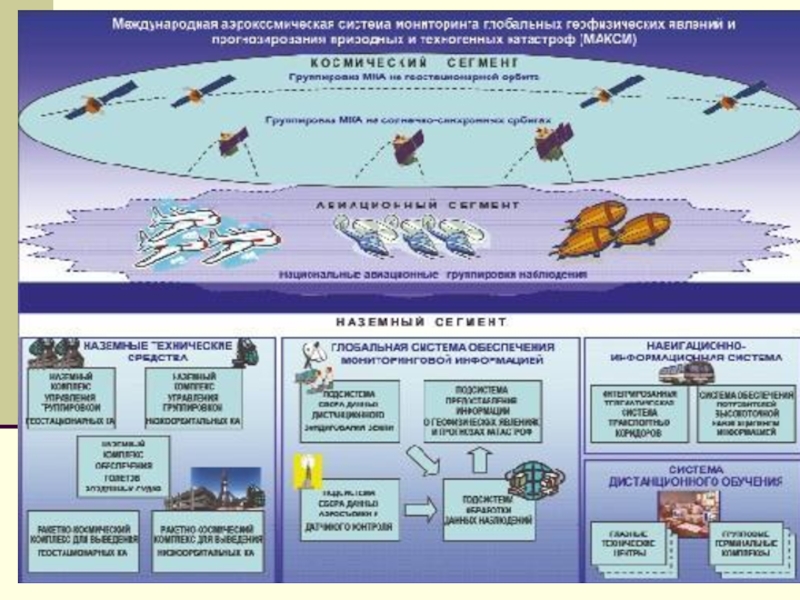

Слайд 37• наблюдение поверхности Земли, атмосферы и ионосферы с использованием аппаратуры видимого

и теплового диапазонов, низко- и высокочастотных волновых комплексов, плазменных комплексов, комплексов мониторинга энергетических частиц, магнитометров, масс-анализаторов, спектрометров;

• сбор получаемой информации на борту и её регистрация;

• передача получаемых данных мониторинга на наземные станции приема;

• первичная обработка данных космической информации на наземных станциях, прием и передача данных мониторинга в глобальные (международные) и национальные центры управления в кризисных ситуациях;

• сбор, обработка данных мониторинга для решения задач глобального оперативного и краткосрочного прогноза стихийных бедствий, а также ее хранение и отображение в международных центрах управления в кризисных ситуациях;

• сбор получаемой информации на борту и её регистрация;

• передача получаемых данных мониторинга на наземные станции приема;

• первичная обработка данных космической информации на наземных станциях, прием и передача данных мониторинга в глобальные (международные) и национальные центры управления в кризисных ситуациях;

• сбор, обработка данных мониторинга для решения задач глобального оперативного и краткосрочного прогноза стихийных бедствий, а также ее хранение и отображение в международных центрах управления в кризисных ситуациях;

Основные задачи создания МАКСИ:

Слайд 38

оперативное доведение необходимой информации до государственных органов управления стран-участников проекта в

интересах снижения опасности и негативных последствий для населения и экономического потенциала стран мира от стихийных бедствий и техногенных катастроф;

• обеспечение потребителей навигационной информацией, получаемой космическими навигационными системами, в интересах решения широкого круга социально-экономических задач, в том числе информационное и

• дистанционное обучение специалистов по мониторингу и прогнозу стихийных бедствий, а также в других областях науки и техники, с использованием передовых космических и информационных технологий.

• обеспечение потребителей навигационной информацией, получаемой космическими навигационными системами, в интересах решения широкого круга социально-экономических задач, в том числе информационное и

• дистанционное обучение специалистов по мониторингу и прогнозу стихийных бедствий, а также в других областях науки и техники, с использованием передовых космических и информационных технологий.

Слайд 39Биологические методы мониторинга

Биологические методы: биоиндикация и биодиагностика.

Биоиндикация — метод, который позволяет

судить о состоянии окружающей среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития организмов-биоиндикаторов.

Один из наиболее чувствительных методов оценки различных антропогенных воздействий на природную среду и их экологических последствий.

Один из наиболее чувствительных методов оценки различных антропогенных воздействий на природную среду и их экологических последствий.

Слайд 40Биоиндикаторы — организмы, присутствие, количество или особенности развития которых служат показателями

естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания.

Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами биоиндикации.

Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами биоиндикации.

Слайд 41Объединение в единую систему методик биоиндикации позволяет реализовать биодиагностику.

Ее целью

является выявление обусловленных техногенными факторами реакций тест-систем.

При этом биодиагностика может быть:

ретроспективной;

оперативной;

перспективной.

При этом биодиагностика может быть:

ретроспективной;

оперативной;

перспективной.

Слайд 42Общая схема мониторинга включает этапы:

1) отбор пробы;

2) обработка пробы

с целью консервации измеряемого параметра и её транспортировка;

3) хранение и подготовка пробы к анализу;

4) измерение контролируемого параметра;

5) обработка и хранение результатов.

3) хранение и подготовка пробы к анализу;

4) измерение контролируемого параметра;

5) обработка и хранение результатов.

Слайд 43Особенности пробоотбора

Пробоотбор зачастую предопределяет результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы

в процессе её отбора, особенно когда речь идёт об измерении ничтожно малых количеств загрязняющего вещества.

Здесь важен и выбор места и средства отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы.

Здесь важен и выбор места и средства отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы.