- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ презентация

Содержание

- 1. СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

- 2. Среди большого разнообразия цветковых растений выделяется особая

- 3. Сорняки могут произрастать также и в естественных

- 4. Сорные растения появляются вместе с человеком и

- 5. Сорняки встречаются обычно на мусорных местах, по

- 6. Способность сорных растений быстро занимать почву основана

- 7. Отдельные виды сорных растений распространены в различных

- 8. Заносными сорными растениями называют те, которые занесены

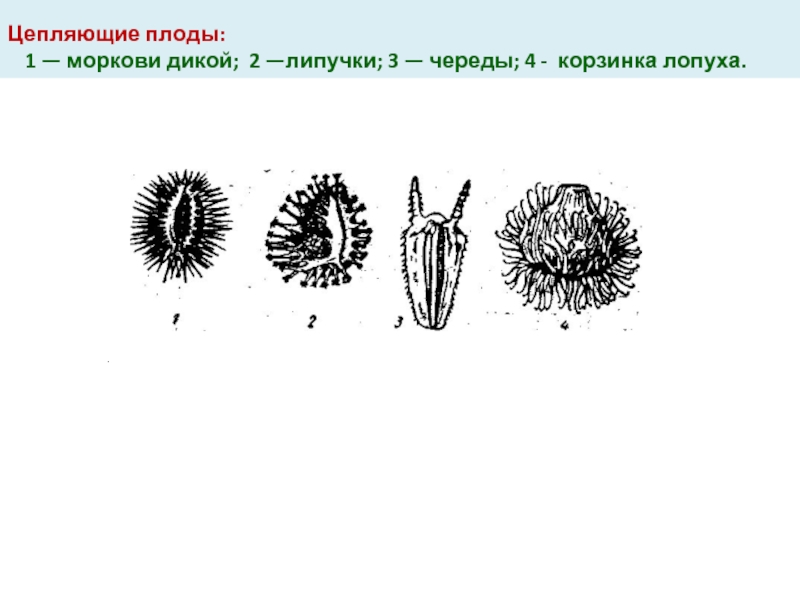

- 9. Распространение Широкое распространение сорных растений объясняется их

- 10. Цепляющие плоды: 1 —

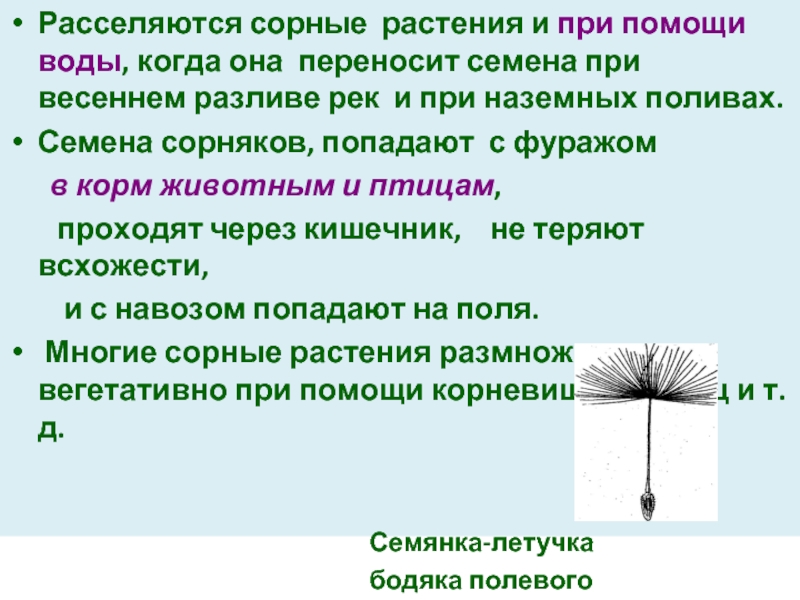

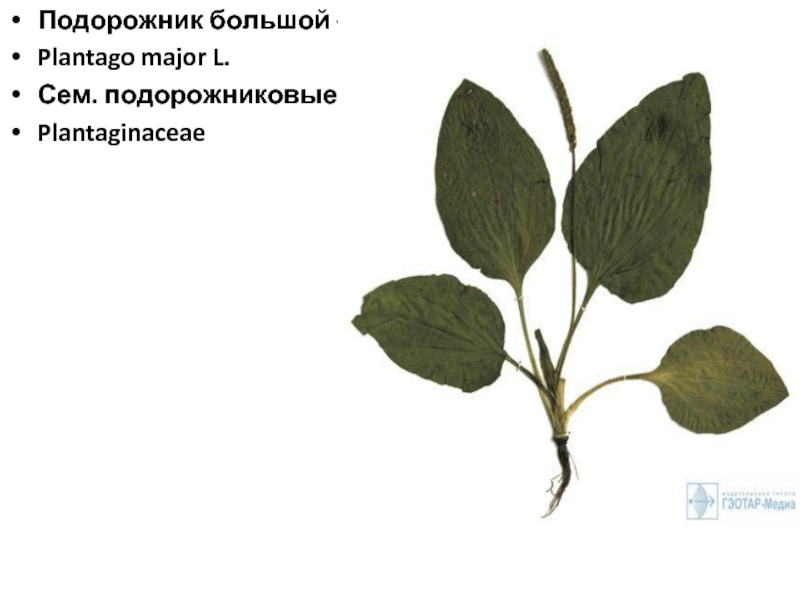

- 11. Расселяются сорные растения и при помощи воды,

- 12. Произрастающие вместе с культурными растениями сорняки значительно

- 13. Биологические группы в агрономической практике сорных растений

- 14. 1. Сорнополевые или сегетальные растения

- 15. В зависимости от особенностей места произрастания copные

- 16. Группа сорнополевых, или сегетальных сорных растений, представлена

- 17. 2. Придорожные сорные растения Характерной особенностью придорожных

- 18. Стебли у большинства видов этой

- 19. 3. Пустырные, или рудеральные сорные растения Характерной

- 20. В процессе длительного срока приспособления к определенным

- 21. Сорные растения — паразиты и полупаразиты Среди

- 22. Корней растения-паразиты не имеют. Вместо корней

- 23. В отличие от паразитов полупаразиты имеют

- 24. Паразиты и полупаразиты поселяются на растениях разных

- 25. Карантинные сорные растения Среди сорных растений выделяются

- 26. Карантинные сорные растения обычно сжигают на месте

- 27. Сегетальные сорные растения(сорнополевые) Семейство Капустные, или Крестоцветные

- 28. Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.),

- 29. Capsella bursa-pastoris (L.) Med. семейство

- 30. Двулетние сорные растения всходят весной, но цветущих

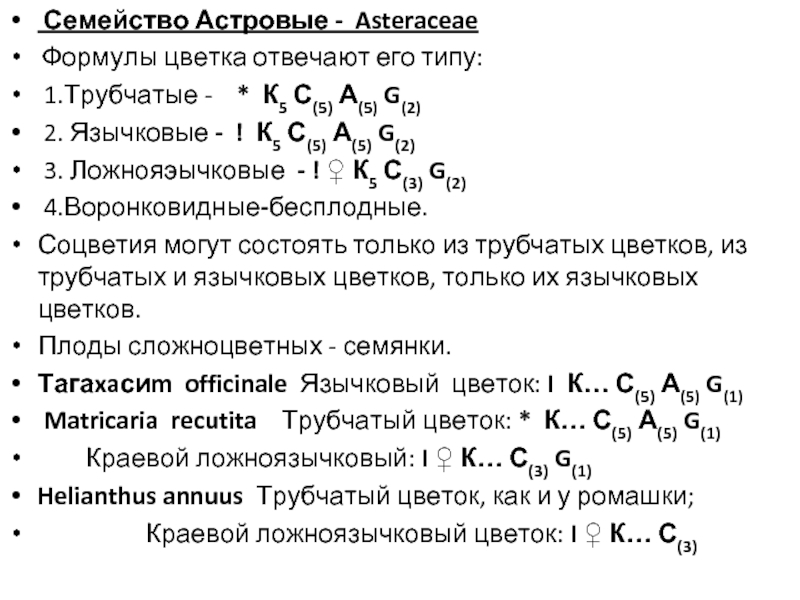

- 31. Семейство Астровые - Asteraceae Формулы цветка

- 32. Самое крупное по числу видов во флоре

- 33. Сушеница топяная - Gnaphalium uliginosum L. семейство

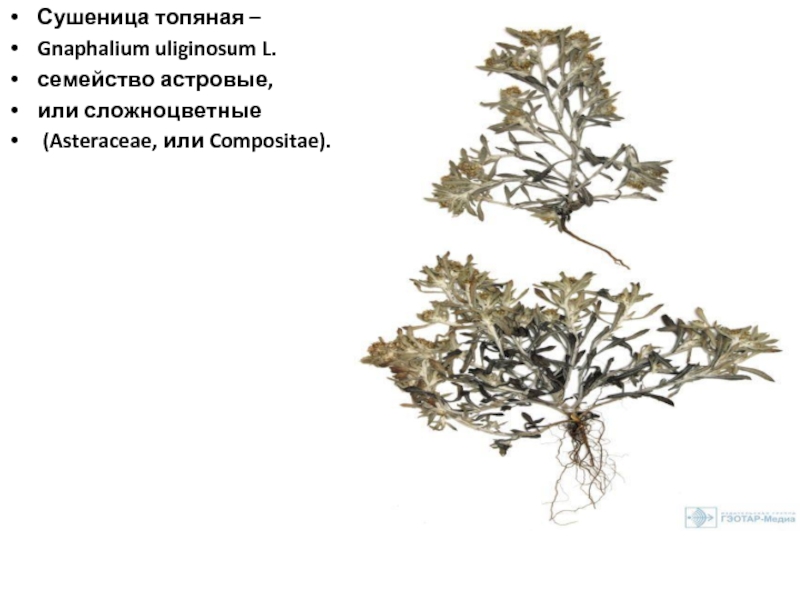

- 34. Сушеница топяная – Gnaphalium uliginosum L.

- 35. Василек синий (Centaurea cyanus L.), семейство астровые,

- 36. Полевой сорняк. Во ржи, овсе, пшенице, картофеле,

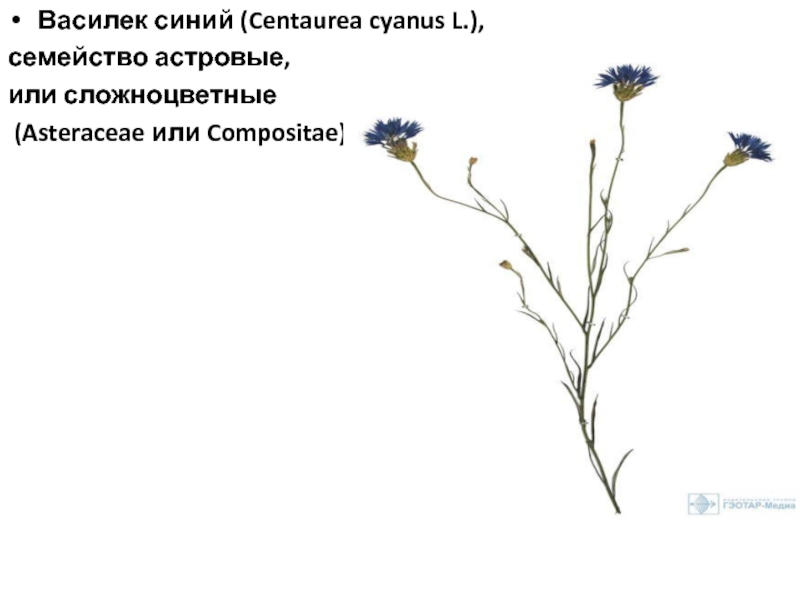

- 37. Василек синий (Centaurea cyanus L.), семейство астровые, или сложноцветные (Asteraceae или Compositae).

- 38. Хвощ полевой (Equisetum arvense L.), Семейство

- 39. Хвощ полевой (Equisetum arvense L.), Семейство хвощевые Equisetaceae

- 40. Семейство Гречишные – Polygonaceae

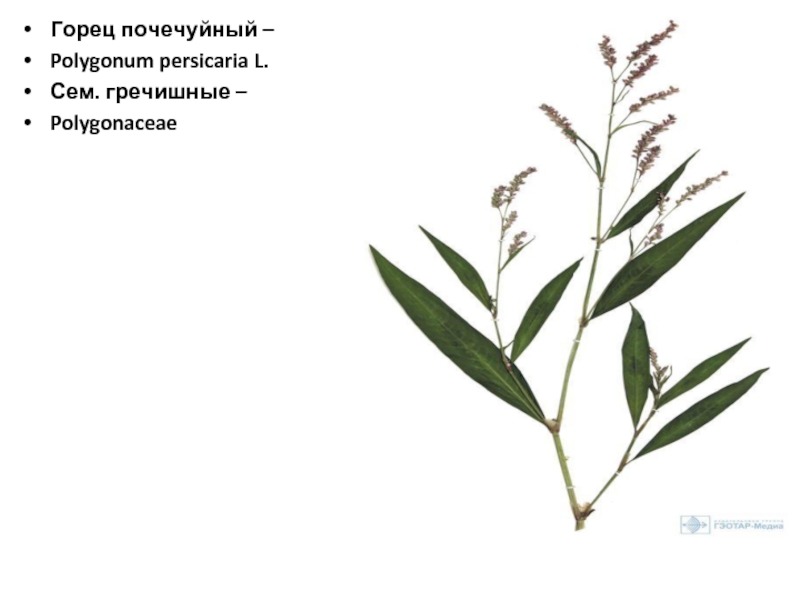

- 41. Горец почечуйный - Polygonum persicaria L. Сем.

- 42. Применение. Препараты горца почечуйного назначают больным хроническими

- 43. Горец почечуйный – Polygonum persicaria L. Сем. гречишные – Polygonaceae

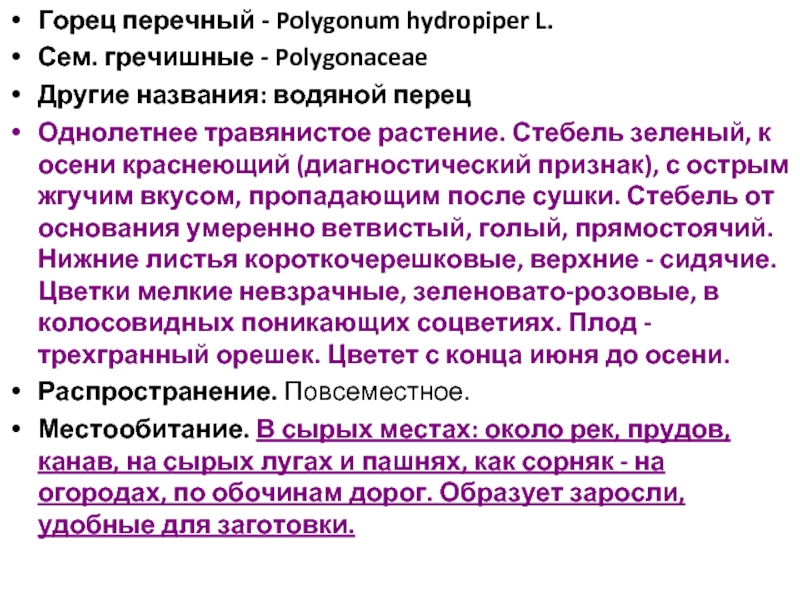

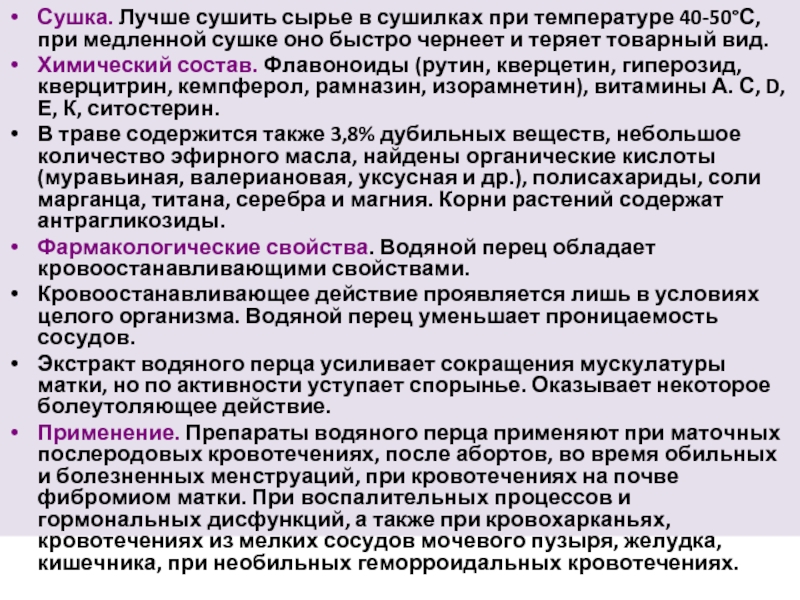

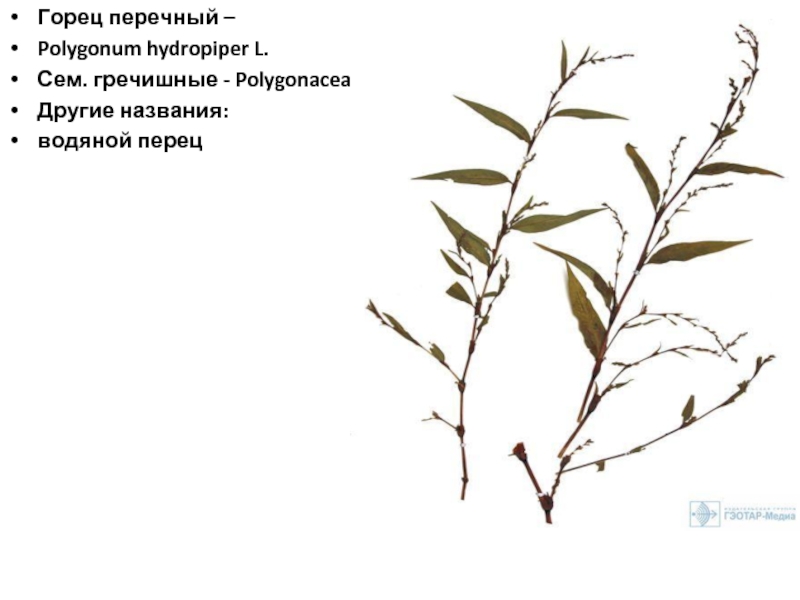

- 44. Горец перечный - Polygonum hydropiper L. Сем.

- 45. Сушка. Лучше сушить сырье в сушилках при

- 46. Горец перечный – Polygonum hydropiper L.

- 47. Рудеральные сорные растения Семейство Крапивные

- 48. Крапива двудомная - Urtica dioica L. Сем.

- 49. Сушка. В сушилках естественного тепла или в

- 50. Крапива двудомная - Urtica dioica L. Крапива

- 51. Чистотел большой - Chelidonium majus L. Сем.

- 52. Сушка. Без промедления в сушилках при температуре

- 53. Чистотел большой – Chelidonium majus L. Сем. маковые – Papaveraceae

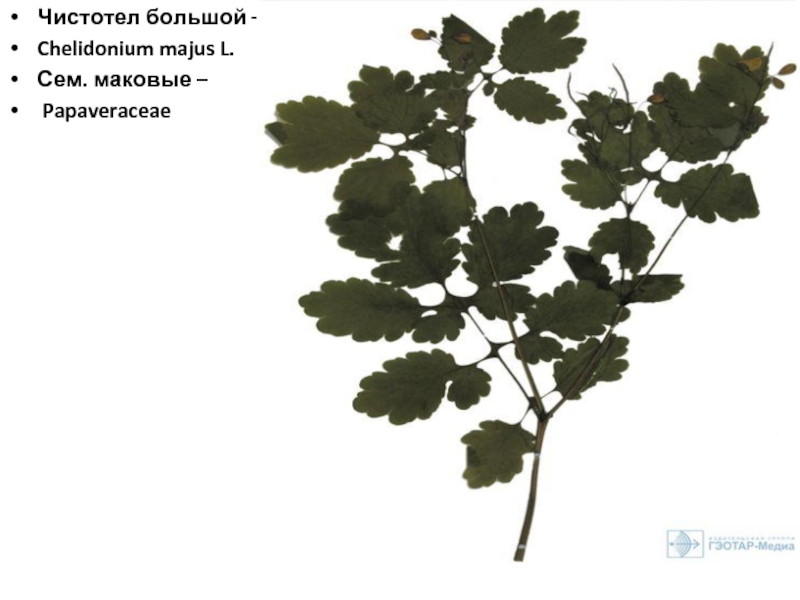

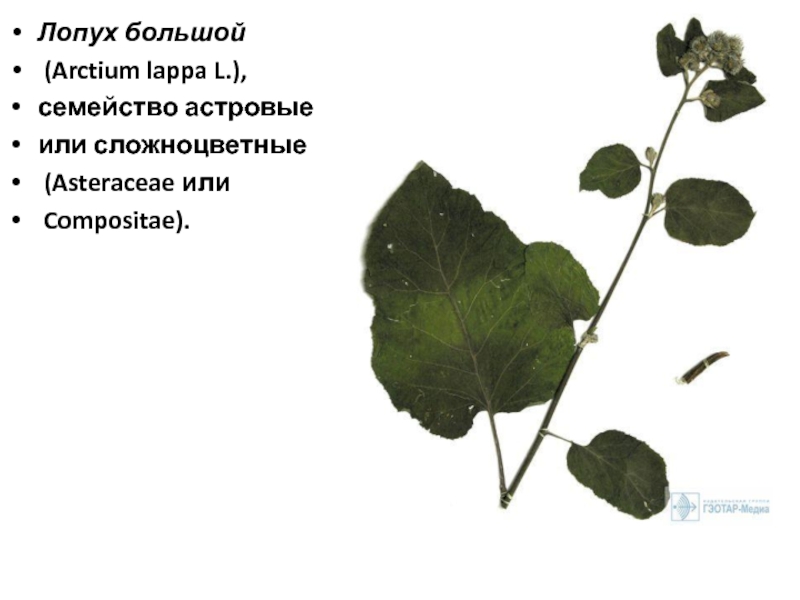

- 54. Лопух большой (Arctium lappa L.), семейство

- 55. Лопух большой (Arctium lappa L.),

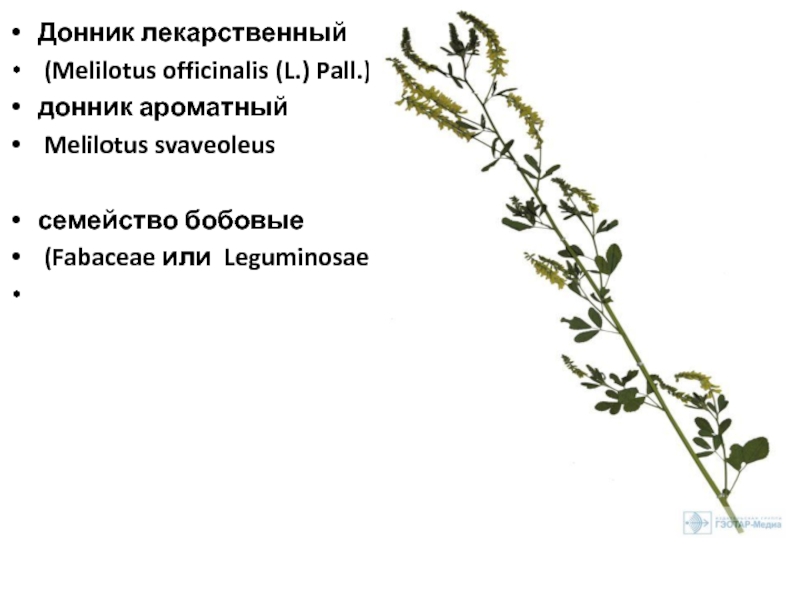

- 56. Донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.),

- 57. Донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.),

- 58. Придорожные сорные растения Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae

- 59. Подорожник большой - Plantago major L. Сем.

- 60. Химический состав. Листья растения содержат горькие и

- 61. Подорожник большой – Plantago major L. Сем. подорожниковые – Plantaginaceae

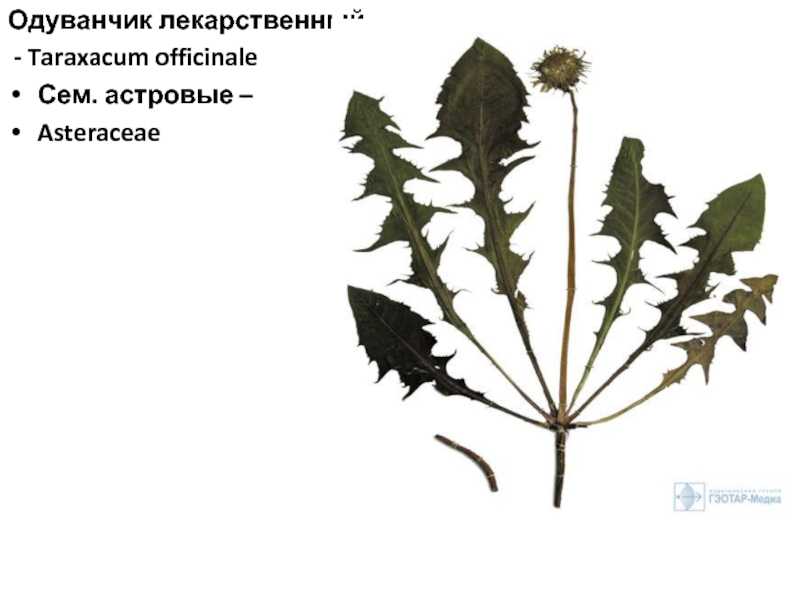

- 62. Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wed. Сем.

- 63. Фармакологические свойства. Корни одуванчика, содержащие горечи, усиливают

- 64. Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Сем. астровые – Asteraceae

Слайд 2Среди большого разнообразия цветковых растений выделяется особая группа дикорастущих растений, связанных

с хозяйственной деятельностью человека, это так называемая СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

Объединяет в общей сложности свыше 1000 видов,

которые относятся к различным семействам,

отличаются друг от друга морфологическими признаками,

биологическими особенностями

и географическим распространением.

Сорными их называют в противовес понятию культурные растения, то есть специально выращиваемые человеком.

Объединяет в общей сложности свыше 1000 видов,

которые относятся к различным семействам,

отличаются друг от друга морфологическими признаками,

биологическими особенностями

и географическим распространением.

Сорными их называют в противовес понятию культурные растения, то есть специально выращиваемые человеком.

Слайд 3Сорняки могут произрастать также и в естественных сообществах, например,

на лугах

— растения, не поедаемые и вредные для домашних животных;

в лесу — растения, мешающие возобновлению леса.

Все представители сорных растений независимо от происхождения характеризуются способностью расти в тех местах, которые в какой-либо степени находятся под воздействием человека.

Они растут на посевах различных полевых культурных растений, на огородах, садах, на мусорных местах, лугах, пастбищах, на обочинах дорог, около жилья человека и т. д.

в лесу — растения, мешающие возобновлению леса.

Все представители сорных растений независимо от происхождения характеризуются способностью расти в тех местах, которые в какой-либо степени находятся под воздействием человека.

Они растут на посевах различных полевых культурных растений, на огородах, садах, на мусорных местах, лугах, пастбищах, на обочинах дорог, около жилья человека и т. д.

Слайд 4Сорные растения появляются вместе с человеком и исчезают с его уходом

под натиском растений природных фитоценозов.

Влияние человека на распространение сорных растений особенно заметно в настоящее время,

когда в зоне любого строительства различные виды транспорта сильно нарушают и уничтожают местную флору и одновременно способствуют заносу семян новых, ранее неизвестных в данном месте сорных растений.

Поэтому в специальной литературе многие виды сорных растений обычно выделяют под названием антропохоры, то есть сорные растения, распространенные человеком.

Влияние человека на распространение сорных растений особенно заметно в настоящее время,

когда в зоне любого строительства различные виды транспорта сильно нарушают и уничтожают местную флору и одновременно способствуют заносу семян новых, ранее неизвестных в данном месте сорных растений.

Поэтому в специальной литературе многие виды сорных растений обычно выделяют под названием антропохоры, то есть сорные растения, распространенные человеком.

Слайд 5Сорняки встречаются обычно на мусорных местах, по обочинам дорог.

В местах,

где редко бывает человек, сорных растений нет или их очень мало.

Сорные растения приносят большой вред сельскохозяйственной деятельности человека.

Они поглощают из почвы питательные вещества,

этим истощая ее,

отнимают жизненное пространство у культурных растений,

затеняют почву, снижая ее температуру,

затрудняют уборку урожая, снижая его количество и т. д.

Сорные растения приносят большой вред сельскохозяйственной деятельности человека.

Они поглощают из почвы питательные вещества,

этим истощая ее,

отнимают жизненное пространство у культурных растений,

затеняют почву, снижая ее температуру,

затрудняют уборку урожая, снижая его количество и т. д.

Слайд 6Способность сорных растений быстро занимать почву основана на интенсивном

семенном и

вегетативном размножении.

Большая энергия семенного размножения,

долгая, часто многолетняя сохранность всхожести семян,

длительность цветения и плодоношения,

другие биологические особенности

позволяют сорнякам выдерживать конкуренцию.

Большая энергия семенного размножения,

долгая, часто многолетняя сохранность всхожести семян,

длительность цветения и плодоношения,

другие биологические особенности

позволяют сорнякам выдерживать конкуренцию.

Слайд 7Отдельные виды сорных растений распространены в различных зонах РФ.

Это так

называемые космополиты:

к ним можно отнести такие растения,

как клевер ползучий (белый),

пырей ползучий,

мокрица.

Сорные растения обычно делят

на местные и заносные.

К местным (аборигенным) относятся те,

которые произрастают в данном районе много лет.

к ним можно отнести такие растения,

как клевер ползучий (белый),

пырей ползучий,

мокрица.

Сорные растения обычно делят

на местные и заносные.

К местным (аборигенным) относятся те,

которые произрастают в данном районе много лет.

Слайд 8Заносными сорными растениями называют те, которые занесены в данный район недавно

либо с семенами культурных растений,

либо с фуражом, завезенным из других областей и стран,

либо другими способами.

Например, семена подорожника большого были завезены из Европы в Америку с фуражом,

семена донника белого, клевера ползучего, щавеля, горчицы полевой занесены на Крайний Север с сеном.

Слайд 9Распространение

Широкое распространение сорных растений объясняется их биологическими особенностями.

Прежде всего, следует

отметить

способность сорняков образовывать огромное количество семян.

Семена сорных растений, как правило, очень мелкие, они легко и далеко разносятся ветром.

У некоторых сорных растений плоды и семена имеют различные приспособления в виде парашютиков,

крыльев и других, что способствует распространению ветром.

А при наличии у плодов и семян всевозможных прицепок сорняки распространяются животными.

способность сорняков образовывать огромное количество семян.

Семена сорных растений, как правило, очень мелкие, они легко и далеко разносятся ветром.

У некоторых сорных растений плоды и семена имеют различные приспособления в виде парашютиков,

крыльев и других, что способствует распространению ветром.

А при наличии у плодов и семян всевозможных прицепок сорняки распространяются животными.

Слайд 11Расселяются сорные растения и при помощи воды, когда она переносит семена

при весеннем разливе рек и при наземных поливах.

Семена сорняков, попадают с фуражом

в корм животным и птицам,

проходят через кишечник, не теряют всхожести,

и с навозом попадают на поля.

Многие сорные растения размножаются вегетативно при помощи корневищ, луковиц и т. д.

Семянка-летучка

бодяка полевого

Семена сорняков, попадают с фуражом

в корм животным и птицам,

проходят через кишечник, не теряют всхожести,

и с навозом попадают на поля.

Многие сорные растения размножаются вегетативно при помощи корневищ, луковиц и т. д.

Семянка-летучка

бодяка полевого

Слайд 12Произрастающие вместе с культурными растениями сорняки значительно снижают их урожаи.

Это

объяснится тем,

что сорняки, хорошо приспособившись к местным условиям (климату, почве),

развивают мощную корневую систему и большую вегетативную массу,

поглощают большое количество света, воды, минеральных веществ, истощают почву.

При сильной засоренности полей урожайность зерновых культур снижается на 20—40%.

Чтобы успешно бороться с сорняками, нужно знать их биологические особенности.

что сорняки, хорошо приспособившись к местным условиям (климату, почве),

развивают мощную корневую систему и большую вегетативную массу,

поглощают большое количество света, воды, минеральных веществ, истощают почву.

При сильной засоренности полей урожайность зерновых культур снижается на 20—40%.

Чтобы успешно бороться с сорняками, нужно знать их биологические особенности.

Слайд 13Биологические группы в агрономической практике сорных растений

Сорные растения в зависимости от

продолжительности жизни обычно делятся на четыре основные биологические группы:

1) яровые однолетние

2) озимые

3) двулетние

4) многолетние.

Каждая из этих биологических трупп внутри отдельных видов может быть представлена различными формами.

1) яровые однолетние

2) озимые

3) двулетние

4) многолетние.

Каждая из этих биологических трупп внутри отдельных видов может быть представлена различными формами.

Слайд 141. Сорнополевые или сегетальные растения

При первом знакомстве с сорными

растениями создается впечатление, что они растут, где попало — всюду. Но это не совсем так.

Разнообразные виды и формы сорных растений характеризуются отличительными особенностями не только

по морфологическим признакам и биологическим свойствам,

но и по характеру приспособления к определенным местам - обитания.

Одни из них распространены главным образом в посевах различных культурных растений,

другие растут преимущественно на бросовых землях,

около жилищ и т. д.

Разнообразные виды и формы сорных растений характеризуются отличительными особенностями не только

по морфологическим признакам и биологическим свойствам,

но и по характеру приспособления к определенным местам - обитания.

Одни из них распространены главным образом в посевах различных культурных растений,

другие растут преимущественно на бросовых землях,

около жилищ и т. д.

Слайд 15В зависимости от особенностей места произрастания copные растения подразделяются

на три

основные группы:

сегетальные сорные растения

(они засоряют поля, огороды, сады);

рудеральные (пустырные) сорные растения

(они поселяются близ жилья человека,

на пустырях, мусорных местах);

придорожные сорные растения.

сегетальные сорные растения

(они засоряют поля, огороды, сады);

рудеральные (пустырные) сорные растения

(они поселяются близ жилья человека,

на пустырях, мусорных местах);

придорожные сорные растения.

Слайд 16Группа сорнополевых, или сегетальных сорных растений, представлена наибольшим разнообразием видов биологических

групп, которые относятся к различным семействам.

Среди них имеется и большое разнообразие форм, различающихся по длине вегетационного периода —

ранние,

среднепоздние и

очень поздние.

Разнообразны виды этих сорных растений и по высоте — бывают низкорослые и очень высокорослые.

Чрезвычайно разнообразные приспособления для быстрого размножения способствуют широкому распространению этих сортов в разных географических зонах страны.

Среди них имеется и большое разнообразие форм, различающихся по длине вегетационного периода —

ранние,

среднепоздние и

очень поздние.

Разнообразны виды этих сорных растений и по высоте — бывают низкорослые и очень высокорослые.

Чрезвычайно разнообразные приспособления для быстрого размножения способствуют широкому распространению этих сортов в разных географических зонах страны.

Слайд 172. Придорожные сорные растения

Характерной особенностью придорожных сорных растений является способность их

расти на сильно уплотненных почвах,

на обочинах дорог,

вблизи домов, тропинок,

на пастбищах, где они подвергаются беспрерывному вытаптыванию.

Они приспособлены к вытаптыванию;

многие обладают низким ростом,

распластанной формой куста,

расположением листьев в виде прикорневой розетки.

на обочинах дорог,

вблизи домов, тропинок,

на пастбищах, где они подвергаются беспрерывному вытаптыванию.

Они приспособлены к вытаптыванию;

многие обладают низким ростом,

распластанной формой куста,

расположением листьев в виде прикорневой розетки.

Слайд 18Стебли у большинства видов этой группы сорных растений

упругие.

Многие из них имеют сложные листья,

часто сильно рассеченные на мелкие дольки,

другие имеют длинные ползучие стебли,

легко укореняющиеся в узлах,

что способствует быстрому вегетативному возобновлению после вытаптывания.

Для придорожных сорных растений характерна также глубокопроникающая корневая система и способность быстро отрастать после повреждений.

Многие из них имеют сложные листья,

часто сильно рассеченные на мелкие дольки,

другие имеют длинные ползучие стебли,

легко укореняющиеся в узлах,

что способствует быстрому вегетативному возобновлению после вытаптывания.

Для придорожных сорных растений характерна также глубокопроникающая корневая система и способность быстро отрастать после повреждений.

Слайд 193. Пустырные, или рудеральные сорные растения

Характерной особенностью данной группы сорных растений

является место их произрастания.

В отличие от других групп сорных растений пустырные сорняки растут на богатых, плодородных почвах около жилья человека.

Отличаются мощным ростом,

образуют густые заросли, которые обычно называют бурьяном.

Часто эти заросли образуются каким-либо одним видом пустырных сорных растений. Например, широко распространены на мусорных местах около заборов и зданий заросли крапивы, чистотела и др.

В отличие от других групп сорных растений пустырные сорняки растут на богатых, плодородных почвах около жилья человека.

Отличаются мощным ростом,

образуют густые заросли, которые обычно называют бурьяном.

Часто эти заросли образуются каким-либо одним видом пустырных сорных растений. Например, широко распространены на мусорных местах около заборов и зданий заросли крапивы, чистотела и др.

Слайд 20В процессе длительного срока приспособления к определенным местам произрастания вблизи жилищ

человека и скотных дворов,

пустырные сорные растения обладают многими, свойствами и признаками,

которые предохраняют их от уничтожения человеком или животными.

Одни из них содержат ядовитые, вредные вещества,

другие имеют на стеблях колючки и т. д.

Большинство пустырных видов сорняков относятся светолюбивым растениям —растут на открытых местах, другие хорошо растут в затенённых местах.

По продолжительности жизни среди них имеются однолетние, двулетние и многолетние растения.

пустырные сорные растения обладают многими, свойствами и признаками,

которые предохраняют их от уничтожения человеком или животными.

Одни из них содержат ядовитые, вредные вещества,

другие имеют на стеблях колючки и т. д.

Большинство пустырных видов сорняков относятся светолюбивым растениям —растут на открытых местах, другие хорошо растут в затенённых местах.

По продолжительности жизни среди них имеются однолетние, двулетние и многолетние растения.

Слайд 21Сорные растения — паразиты и полупаразиты

Среди сорных растений выделяется особая группа

— сорняки-паразиты.

Такие сорняки поселяются на других растениях,

за счет которых питаются полностью или частично.

Сорняками-паразитами называются такие растения, которые не имеют хлорофилла и, следовательно,

не способны фотосинтезировать,

то есть не могут вырабатывать органические вещества.

Необходимое питание получают от растения-хозяина, на котором они живут (паразитируют).

Такие сорняки поселяются на других растениях,

за счет которых питаются полностью или частично.

Сорняками-паразитами называются такие растения, которые не имеют хлорофилла и, следовательно,

не способны фотосинтезировать,

то есть не могут вырабатывать органические вещества.

Необходимое питание получают от растения-хозяина, на котором они живут (паразитируют).

Слайд 22Корней растения-паразиты не имеют.

Вместо корней развиваются короткие присоски,

при помощи

которых паразиты прикрепляются к растению-хозяину и высасывают из него необходимые для себя питательные вещества.

К цветковым сорным растениям-паразитам относятся виды различных семейств:

заразиха, повилика и др.

К цветковым сорным растениям-паразитам относятся виды различных семейств:

заразиха, повилика и др.

Слайд 23 В отличие от паразитов полупаразиты имеют нормально развитые листья с

хлорофиллом и, следовательно, способны фотосинтезировать.

Корней они также не имеют и прикрепляются к корням или стеблям растения-хозяина присосками, при помощи которых получают от него воду и растворенные в ней минеральные вещества.

К полупаразитам относятся

очанка, мытник, зубчатка, погремок, иван-да-марья и др.

Паразиты и полупаразиты оказывают сильное отрицательное влияние на рост и развитие растения-хозяина.

Растение, пораженное паразитом или полупаразитом, значительно замедляет рост и часто погибает.

Корней они также не имеют и прикрепляются к корням или стеблям растения-хозяина присосками, при помощи которых получают от него воду и растворенные в ней минеральные вещества.

К полупаразитам относятся

очанка, мытник, зубчатка, погремок, иван-да-марья и др.

Паразиты и полупаразиты оказывают сильное отрицательное влияние на рост и развитие растения-хозяина.

Растение, пораженное паразитом или полупаразитом, значительно замедляет рост и часто погибает.

Слайд 24Паразиты и полупаразиты поселяются на растениях разных семейств, как на дикорастущих,

так и на культурных, на однолетних и многолетних, травянистых растениях, кустарниках и деревьях.

В процессе длительной эволюции у некоторых паразитов выработалась специализация—

отдельные виды, их паразитируют только на определенных видах растений.

Например, повилика представлена в природе несколькими видами, название которых характеризует приспособляемость ее к определенным, видам растений:

повилика льняная, повилика клеверная и др.

В процессе длительной эволюции у некоторых паразитов выработалась специализация—

отдельные виды, их паразитируют только на определенных видах растений.

Например, повилика представлена в природе несколькими видами, название которых характеризует приспособляемость ее к определенным, видам растений:

повилика льняная, повилика клеверная и др.

Слайд 25Карантинные сорные растения

Среди сорных растений выделяются особо злостные виды сорняков, которые

относятся к карантинным.

Наличие их на полях совхозов и колхозов совершенно недопустимо.

Выявление и борьбу с карантинными сорняками в нашей стране проводит Государственная инспекция по карантину.

Урожай с полей, зараженных карантинными сорняками, используется только с разрешения карантинной инспекции.

Наличие их на полях совхозов и колхозов совершенно недопустимо.

Выявление и борьбу с карантинными сорняками в нашей стране проводит Государственная инспекция по карантину.

Урожай с полей, зараженных карантинными сорняками, используется только с разрешения карантинной инспекции.

Слайд 26Карантинные сорные растения обычно сжигают на месте произрастания во избежание распространения

их семян или кусочков вегетативных органов,

при помощи которых они легко размножаются.

К карантинным сорнякам относятся растения различных семейств.

Наиболее распространенными из них являются: повилика, горчак, гумай.

Некоторые виды карантинных сорных растений являются паразитами или полупаразитами,

другие ядовитыми и вредными.

при помощи которых они легко размножаются.

К карантинным сорнякам относятся растения различных семейств.

Наиболее распространенными из них являются: повилика, горчак, гумай.

Некоторые виды карантинных сорных растений являются паразитами или полупаразитами,

другие ядовитыми и вредными.

Слайд 27Сегетальные сорные растения(сорнополевые)

Семейство Капустные, или Крестоцветные – Brassicaceae (Cruciferae)

Формула цветка:

* К2+2 С2+2 А2+4 G(2)

Плоды - стручки, стручочки, реже орешки.

Во флоре РДВ семейство представлено 50 родами (141 видом), наиболее крупные из которых Cardamine (21вид) и Draba (29 видов).

Представители: Erysimum diffusum, E.cheiranthoides, *E. amurense, Brassica oleracea , B. rapa, B. nigra, *B. uncea, Sinapis alba, *S. arvensis, *Armoracia rusticana, *Capsella bursa-pastoris.

Плоды - стручки, стручочки, реже орешки.

Во флоре РДВ семейство представлено 50 родами (141 видом), наиболее крупные из которых Cardamine (21вид) и Draba (29 видов).

Представители: Erysimum diffusum, E.cheiranthoides, *E. amurense, Brassica oleracea , B. rapa, B. nigra, *B. uncea, Sinapis alba, *S. arvensis, *Armoracia rusticana, *Capsella bursa-pastoris.

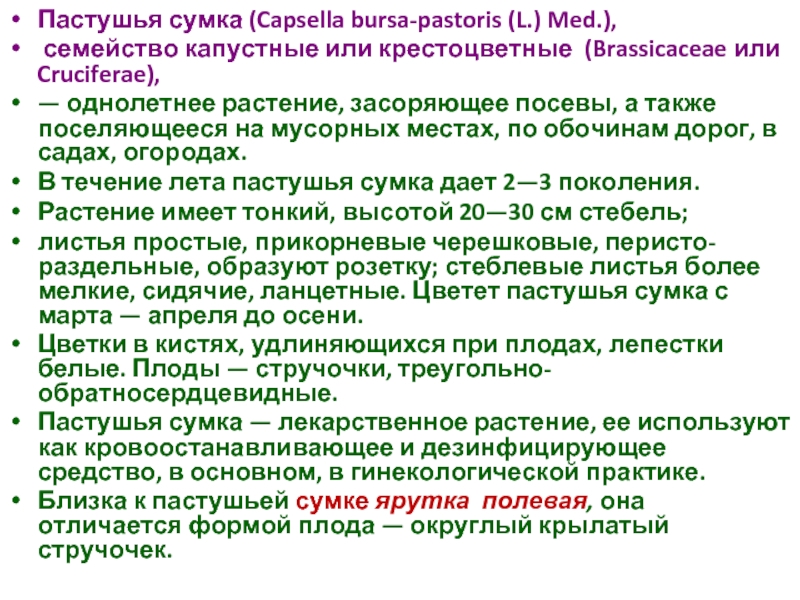

Слайд 28Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.),

семейство капустные или крестоцветные (Brassicaceae

или Cruciferae),

— однолетнее растение, засоряющее посевы, а также поселяющееся на мусорных местах, по обочинам дорог, в садах, огородах.

В течение лета пастушья сумка дает 2—3 поколения.

Растение имеет тонкий, высотой 20—30 см стебель;

листья простые, прикорневые черешковые, перисто-раздельные, образуют розетку; стеблевые листья более мелкие, сидячие, ланцетные. Цветет пастушья сумка с марта — апреля до осени.

Цветки в кистях, удлиняющихся при плодах, лепестки белые. Плоды — стручочки, треугольно-обратносердцевидные.

Пастушья сумка — лекарственное растение, ее используют как кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство, в основном, в гинекологической практике.

Близка к пастушьей сумке ярутка полевая, она отличается формой плода — округлый крылатый стручочек.

— однолетнее растение, засоряющее посевы, а также поселяющееся на мусорных местах, по обочинам дорог, в садах, огородах.

В течение лета пастушья сумка дает 2—3 поколения.

Растение имеет тонкий, высотой 20—30 см стебель;

листья простые, прикорневые черешковые, перисто-раздельные, образуют розетку; стеблевые листья более мелкие, сидячие, ланцетные. Цветет пастушья сумка с марта — апреля до осени.

Цветки в кистях, удлиняющихся при плодах, лепестки белые. Плоды — стручочки, треугольно-обратносердцевидные.

Пастушья сумка — лекарственное растение, ее используют как кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство, в основном, в гинекологической практике.

Близка к пастушьей сумке ярутка полевая, она отличается формой плода — округлый крылатый стручочек.

Слайд 29Capsella bursa-pastoris

(L.) Med.

семейство капустные

– Brassicaceae

семейство капустные или

крестоцветные (Brassicaceae

или Cruciferae),

Слайд 30Двулетние сорные растения всходят весной, но цветущих побегов в первый год

жизни, как правило, не образуют.

В первый год жизни они развивают корневую, систему и вегетативные стебли.

На второй год жизни весной рано трогаются в рост, образуют хорошо облиственные генеративные побеги, с хорошо развитыми цветками.

Семена и плоды образуют в середине лета.

Наиболее распространенными двулетними сорными растениями являются донник, белена, чертополох, татарник обыкновенный, дрема и др.

В первый год жизни они развивают корневую, систему и вегетативные стебли.

На второй год жизни весной рано трогаются в рост, образуют хорошо облиственные генеративные побеги, с хорошо развитыми цветками.

Семена и плоды образуют в середине лета.

Наиболее распространенными двулетними сорными растениями являются донник, белена, чертополох, татарник обыкновенный, дрема и др.

Слайд 31 Семейство Астровые - Asteraceae

Формулы цветка отвечают его типу:

1.Трубчатые -

* К5 С(5) А(5) G(2)

2. Язычковые - ! К5 С(5) А(5) G(2)

3. Ложнояэычковые - ! ♀ К5 С(3) G(2)

4.Воронковидные-бесплодные.

Соцветия могут состоять только из трубчатых цветков, из трубчатых и язычковых цветков, только их язычковых цветков.

Плоды сложноцветных - семянки.

Тагаxaсиm officinale Язычковый цветок: I К… С(5) А(5) G(1)

Matricaria recutita Трубчатый цветок: * К… С(5) А(5) G(1)

Краевой ложноязычковый: I ♀ К… С(3) G(1)

Helianthus annuus Трубчатый цветок, как и у ромашки;

Краевой ложноязычковый цветок: I ♀ К… С(3)

2. Язычковые - ! К5 С(5) А(5) G(2)

3. Ложнояэычковые - ! ♀ К5 С(3) G(2)

4.Воронковидные-бесплодные.

Соцветия могут состоять только из трубчатых цветков, из трубчатых и язычковых цветков, только их язычковых цветков.

Плоды сложноцветных - семянки.

Тагаxaсиm officinale Язычковый цветок: I К… С(5) А(5) G(1)

Matricaria recutita Трубчатый цветок: * К… С(5) А(5) G(1)

Краевой ложноязычковый: I ♀ К… С(3) G(1)

Helianthus annuus Трубчатый цветок, как и у ромашки;

Краевой ложноязычковый цветок: I ♀ К… С(3)

Слайд 32Самое крупное по числу видов во флоре РДВ семейство, представлено 101

родом и 536 видами. Наиболее крупные роды - Taraxacum (91 вид), Artemisia (67 видов), Saussurea (62 вида), Aster s.l. (29 видов), Erigeron (22 вида), Tephroseris (21 вид).

Представители: *Achillea millefolium, *A. asiatica, *Bidens tripartita, *Matricaria recutita, *M. matricarioides, Senecio pteridophyllus, Arnica montana, *A. intermedia, Artemisia absinthium, *A. vulgaris, A. cina, *Gnaphalium uliginosum, *Tanacetum vulgare, *Calendula officinalis, *Inula helenium, *Tussilago farfara, Helichrysum arenarium, *Helianthus annuus, Leuzea carthamoides, *Тагаxaсиm officinale, *Arctium lappa, *Centaurea cyanus, *Silybum marianum.

Представители: *Achillea millefolium, *A. asiatica, *Bidens tripartita, *Matricaria recutita, *M. matricarioides, Senecio pteridophyllus, Arnica montana, *A. intermedia, Artemisia absinthium, *A. vulgaris, A. cina, *Gnaphalium uliginosum, *Tanacetum vulgare, *Calendula officinalis, *Inula helenium, *Tussilago farfara, Helichrysum arenarium, *Helianthus annuus, Leuzea carthamoides, *Тагаxaсиm officinale, *Arctium lappa, *Centaurea cyanus, *Silybum marianum.

Слайд 33Сушеница топяная - Gnaphalium uliginosum L.

семейство астровые, или сложноцветные

(Asteraceae, или

Compositae).

Однолетнее травянистое растение высотой 5-20 см.

Листья линейно-ланцетные, туповатые.

Цветки трубчатые, мелкие, желтые, собраны в овальные корзиночки, которые скучены по нескольку на верхушке стеблей и окружены розеткоподобно сближенными листьями. Плоды - мелкие семянки.

Все органы растения беловойлочные от обильного опушения.

Вид полиморфный и зависит от местообитания.

Местообитание. На сырых лугах, по берегам рек, канавам, на склонах, полях и огородах.

Химический состав. Флавоноиды каротин, до 4% дубильных веществ, эфирное масло, до 16% смол, аскорбиновая кислота, алкалоиды фитостерины.

Фармакологические свойства. Препараты сушеницы обладают гипотензивными свойствами, расширяют периферические сосуды, замедляют ритм сердечных сокращении. Гипотензивное действие связывают с флавоноидами.

Масляные извлечения из травы стимулируют грануляцию и эпителизацию поврежденных тканей при экспериментальных ожогах и язвах.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах

Однолетнее травянистое растение высотой 5-20 см.

Листья линейно-ланцетные, туповатые.

Цветки трубчатые, мелкие, желтые, собраны в овальные корзиночки, которые скучены по нескольку на верхушке стеблей и окружены розеткоподобно сближенными листьями. Плоды - мелкие семянки.

Все органы растения беловойлочные от обильного опушения.

Вид полиморфный и зависит от местообитания.

Местообитание. На сырых лугах, по берегам рек, канавам, на склонах, полях и огородах.

Химический состав. Флавоноиды каротин, до 4% дубильных веществ, эфирное масло, до 16% смол, аскорбиновая кислота, алкалоиды фитостерины.

Фармакологические свойства. Препараты сушеницы обладают гипотензивными свойствами, расширяют периферические сосуды, замедляют ритм сердечных сокращении. Гипотензивное действие связывают с флавоноидами.

Масляные извлечения из травы стимулируют грануляцию и эпителизацию поврежденных тканей при экспериментальных ожогах и язвах.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах

Слайд 34Сушеница топяная –

Gnaphalium uliginosum L.

семейство астровые,

или сложноцветные

(Asteraceae, или

Compositae).

Слайд 35Василек синий (Centaurea cyanus L.),

семейство астровые, или сложноцветные

(Asteraceae или Compositae).

— однолетнее растение, засоряющее озимые или яровые культуры. Семена одних васильков прорастают осенью, других — весной.

На хорошо развитом экземпляре василька образуется большое количество корзинок синего цвета.

Зацветает василек в июне.

Листья очередные, нижние - черешковые, перисто-раздельные, верхние - линейно-ланцетовидные, крупнозубчатые, или цельнокрайние, сидячие.

Как и стебель, листья слегка паутинно-волосистые, сероватые. Цветочные корзинки одиночные, крупные, на длинных цветоносах, расположены на концах ветвей, с оберткой из черепитчато-расположенных пленчатых листочков. Краевые цветки синие, воронковидные, бесполые, неравномерно пятизубчатые, серединные - фиолетовые, трубчатые, обоеполые.

Цветет в июне-июле. Плод - продолговатая семянка с коротким легко обламывающимся хохолком.

Василек — медоносное и лекарственное растение.

Применяется как слабое диуретическое, тонизирующее желудочное и горькое средство при нарушении пищеварения.

На хорошо развитом экземпляре василька образуется большое количество корзинок синего цвета.

Зацветает василек в июне.

Листья очередные, нижние - черешковые, перисто-раздельные, верхние - линейно-ланцетовидные, крупнозубчатые, или цельнокрайние, сидячие.

Как и стебель, листья слегка паутинно-волосистые, сероватые. Цветочные корзинки одиночные, крупные, на длинных цветоносах, расположены на концах ветвей, с оберткой из черепитчато-расположенных пленчатых листочков. Краевые цветки синие, воронковидные, бесполые, неравномерно пятизубчатые, серединные - фиолетовые, трубчатые, обоеполые.

Цветет в июне-июле. Плод - продолговатая семянка с коротким легко обламывающимся хохолком.

Василек — медоносное и лекарственное растение.

Применяется как слабое диуретическое, тонизирующее желудочное и горькое средство при нарушении пищеварения.

Слайд 36Полевой сорняк. Во ржи, овсе, пшенице, картофеле, значительно больше по краям

полей.

Заготовка. Для медицинских целей пока используют только краевые синие цветки без корзинок. Сырье собирают сразу после распускания цветков в корзинке. При заготовке срывают или срезают корзинки василька, и выщипывают краевые цветки. Цветоложе и обертку отбрасывают.

При сушке те и другие быстрее обесцвечиваются.

Химический состав. Краевые цветки корзинок василька содержат кумарины, горький гликозид, дубильные вещества.

Содержание флавоноидов больше, если василек вырос на овсяном поле по сравнению с выросшем во ржи и пшенице. Но заготовку можно проводить во всех местообитаниях.

Фармакологические свойства. Цветки василька повышают диурез, оказывают желчегонное действие, обладают противомикробными свойствами, оказывают спазмолитическое действие, обладают некоторой противоопухолевой активностью.

Заготовка. Для медицинских целей пока используют только краевые синие цветки без корзинок. Сырье собирают сразу после распускания цветков в корзинке. При заготовке срывают или срезают корзинки василька, и выщипывают краевые цветки. Цветоложе и обертку отбрасывают.

При сушке те и другие быстрее обесцвечиваются.

Химический состав. Краевые цветки корзинок василька содержат кумарины, горький гликозид, дубильные вещества.

Содержание флавоноидов больше, если василек вырос на овсяном поле по сравнению с выросшем во ржи и пшенице. Но заготовку можно проводить во всех местообитаниях.

Фармакологические свойства. Цветки василька повышают диурез, оказывают желчегонное действие, обладают противомикробными свойствами, оказывают спазмолитическое действие, обладают некоторой противоопухолевой активностью.

Слайд 37Василек синий (Centaurea cyanus L.),

семейство астровые,

или сложноцветные

(Asteraceae или Compositae).

Слайд 38Хвощ полевой (Equisetum arvense L.),

Семейство хвощевые Equisetaceae,

— многолетнее длиннокорневищное

растение.

В надземной части у хвоща развивается два типа побегов: весенние — спороносные и летние — фотосинтезирующие.

На весенних побегах развиваются спороносные колоски, уже в мае, после образования и рассеивания спор, эти побеги отмирают.

Из тех же корневищ отрастают новые сильноветвистые побеги с зелеными стеблями, которые выполняют функцию фотосинтеза.

Листья у хвоща редуцированы до бесцветных или бурых чешуй, располагающихся на стебле мутовчато.

Хвощ полевой — ядовитое растение, скот его не поедает,

это трудноискоренимый сорняк.

Зеленые побеги хвоща применяются как мочегонное и кровоостанавливающее средство.

В надземной части у хвоща развивается два типа побегов: весенние — спороносные и летние — фотосинтезирующие.

На весенних побегах развиваются спороносные колоски, уже в мае, после образования и рассеивания спор, эти побеги отмирают.

Из тех же корневищ отрастают новые сильноветвистые побеги с зелеными стеблями, которые выполняют функцию фотосинтеза.

Листья у хвоща редуцированы до бесцветных или бурых чешуй, располагающихся на стебле мутовчато.

Хвощ полевой — ядовитое растение, скот его не поедает,

это трудноискоренимый сорняк.

Зеленые побеги хвоща применяются как мочегонное и кровоостанавливающее средство.

Слайд 40Семейство Гречишные – Polygonaceae

Плоды – крылатые

или бескрылые орешки.

Во флоре РДВ семейство представлено 18 родами и 124 видами, в том числе роды Aconogonon (15 видов), Persicaria (22 вида), Polygonum (17 видов), Rumex (24 вида), Bistorta (9 видов), Truellum (8видов), Acetosa (6 видов), Acetosella (6 видов).

Самый обширный род в семействе - Polygonum (горец), который в современной таксономии подразделяется на несколько самостоятельных родов - Bistorta, Persicaria, Antenoron, Truellum, Chylocalyx, Cephalophilon, Aconogonon и др. Собственно род Polygonum в настоящее время объединяет многочисленные и очень полиморфные виды, приводимые ранее под общим названием спорыш. К роду Polygonum (в широком понимании) близок род Fagopyrum, куда относится культурная гречиха (F. esculentum).

Наиболее распространенная формула цветка для видов этой группы родов:

* Р 5 А3+5 G(3)

Представители: *Fagopyrum esculentum (F. sagittatum), *Polygonum aviculare, *Bistorta elliptica, *B. vivipara, *Persicaria hydropiper, *P. amphibia, *P. orientalis.

К другой группе близких родов, объединяемых в отдельное подсемейство щавелевых, относятся ревень (Rheum), кисличник (Oxyria) и щавель (Rumex). Последний, как и в случае Polygonum, теперь делится на несколько самостоятельных родов: собственно щавель - Acetosa; щавельник или конский щавель - Rumex; щавелек (заячий щавель) - Acetosella.

Цветки трехмерные, как правило, в раскидистых метельчатых соцветиях:

* Р3+3 А3+6 G(3);

* Р3+3 А6 G(3)

Представители: *Rheum palmatum, *Rumex confertus, *R. gmelinii, *Acetosa pratensis, *A. lapponica, *Acetosella vulgaris, *Oxyria digyna.

Во флоре РДВ семейство представлено 18 родами и 124 видами, в том числе роды Aconogonon (15 видов), Persicaria (22 вида), Polygonum (17 видов), Rumex (24 вида), Bistorta (9 видов), Truellum (8видов), Acetosa (6 видов), Acetosella (6 видов).

Самый обширный род в семействе - Polygonum (горец), который в современной таксономии подразделяется на несколько самостоятельных родов - Bistorta, Persicaria, Antenoron, Truellum, Chylocalyx, Cephalophilon, Aconogonon и др. Собственно род Polygonum в настоящее время объединяет многочисленные и очень полиморфные виды, приводимые ранее под общим названием спорыш. К роду Polygonum (в широком понимании) близок род Fagopyrum, куда относится культурная гречиха (F. esculentum).

Наиболее распространенная формула цветка для видов этой группы родов:

* Р 5 А3+5 G(3)

Представители: *Fagopyrum esculentum (F. sagittatum), *Polygonum aviculare, *Bistorta elliptica, *B. vivipara, *Persicaria hydropiper, *P. amphibia, *P. orientalis.

К другой группе близких родов, объединяемых в отдельное подсемейство щавелевых, относятся ревень (Rheum), кисличник (Oxyria) и щавель (Rumex). Последний, как и в случае Polygonum, теперь делится на несколько самостоятельных родов: собственно щавель - Acetosa; щавельник или конский щавель - Rumex; щавелек (заячий щавель) - Acetosella.

Цветки трехмерные, как правило, в раскидистых метельчатых соцветиях:

* Р3+3 А3+6 G(3);

* Р3+3 А6 G(3)

Представители: *Rheum palmatum, *Rumex confertus, *R. gmelinii, *Acetosa pratensis, *A. lapponica, *Acetosella vulgaris, *Oxyria digyna.

Слайд 41Горец почечуйный - Polygonum persicaria L.

Сем. гречишные - Polygonaceae

Другие названия: почечуйная

трава, геморроидальная трава,

Однолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, приподнимающийся, узловатый, раструбы реснитчатые. Листья ланцетовидные, цельнокрайние, голые, суженные в короткий черешок. Посредине листовой пластинки бывает буроватое пятно, исчезающее при сушке. Цветки чаще розовые, иногда белые, мелкие, расположенные поверху стебля в валиковидных кистях. Плод - черный блестящий орешек.

Местообитание. По берегам рек и в канавах, на влажных пашнях, в садах и на огородах.

Химический состав. Трава содержит танин, галловую кислоту, флобафены, эфирное масло, флавоноиды, найдены в ней уксусная и масляная кислоты, аскорбиновая кислота, значительное количество витамина К, а также слизи, пектиновые вещества, оксалат кальция, сахара. В корнях обнаружены оксиметилантрахиноны.

Однолетнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, приподнимающийся, узловатый, раструбы реснитчатые. Листья ланцетовидные, цельнокрайние, голые, суженные в короткий черешок. Посредине листовой пластинки бывает буроватое пятно, исчезающее при сушке. Цветки чаще розовые, иногда белые, мелкие, расположенные поверху стебля в валиковидных кистях. Плод - черный блестящий орешек.

Местообитание. По берегам рек и в канавах, на влажных пашнях, в садах и на огородах.

Химический состав. Трава содержит танин, галловую кислоту, флобафены, эфирное масло, флавоноиды, найдены в ней уксусная и масляная кислоты, аскорбиновая кислота, значительное количество витамина К, а также слизи, пектиновые вещества, оксалат кальция, сахара. В корнях обнаружены оксиметилантрахиноны.

Слайд 42Применение. Препараты горца почечуйного назначают больным хроническими атоническими и спастическими запорами,

геморроем, трещинами прямой кишки с частыми геморроидальными кровотечениями.

Настой применяют в гинекологической практике больным с маточными кровотечениями на почве гормональных дисфункций, при фиброматозе матки. Настой используют для спринцеваний при кольпитах.

В урологии настой травы горца почечуйного применяют как кровоостанавливающее противовоспалительное и болеутоляющее средство при циститах с гематурией и пиурией, при раке мочевого пузыря (симптоматическое лечение).

Настой применяют в гинекологической практике больным с маточными кровотечениями на почве гормональных дисфункций, при фиброматозе матки. Настой используют для спринцеваний при кольпитах.

В урологии настой травы горца почечуйного применяют как кровоостанавливающее противовоспалительное и болеутоляющее средство при циститах с гематурией и пиурией, при раке мочевого пузыря (симптоматическое лечение).

Слайд 44Горец перечный - Polygonum hydropiper L.

Сем. гречишные - Polygonaceae

Другие названия: водяной

перец

Однолетнее травянистое растение. Стебель зеленый, к осени краснеющий (диагностический признак), с острым жгучим вкусом, пропадающим после сушки. Стебель от основания умеренно ветвистый, голый, прямостоячий. Нижние листья короткочерешковые, верхние - сидячие. Цветки мелкие невзрачные, зеленовато-розовые, в колосовидных поникающих соцветиях. Плод - трехгранный орешек. Цветет с конца июня до осени.

Распространение. Повсеместное.

Местообитание. В сырых местах: около рек, прудов, канав, на сырых лугах и пашнях, как сорняк - на огородах, по обочинам дорог. Образует заросли, удобные для заготовки.

Однолетнее травянистое растение. Стебель зеленый, к осени краснеющий (диагностический признак), с острым жгучим вкусом, пропадающим после сушки. Стебель от основания умеренно ветвистый, голый, прямостоячий. Нижние листья короткочерешковые, верхние - сидячие. Цветки мелкие невзрачные, зеленовато-розовые, в колосовидных поникающих соцветиях. Плод - трехгранный орешек. Цветет с конца июня до осени.

Распространение. Повсеместное.

Местообитание. В сырых местах: около рек, прудов, канав, на сырых лугах и пашнях, как сорняк - на огородах, по обочинам дорог. Образует заросли, удобные для заготовки.

Слайд 45Сушка. Лучше сушить сырье в сушилках при температуре 40-50°С, при медленной

сушке оно быстро чернеет и теряет товарный вид.

Химический состав. Флавоноиды (рутин, кверцетин, гиперозид, кверцитрин, кемпферол, рамназин, изорамнетин), витамины А. С, D, Е, К, ситостерин.

В траве содержится также 3,8% дубильных веществ, небольшое количество эфирного масла, найдены органические кислоты (муравьиная, валериановая, уксусная и др.), полисахариды, соли марганца, титана, серебра и магния. Корни растений содержат антрагликозиды.

Фармакологические свойства. Водяной перец обладает кровоостанавливающими свойствами.

Кровоостанавливающее действие проявляется лишь в условиях целого организма. Водяной перец уменьшает проницаемость сосудов.

Экстракт водяного перца усиливает сокращения мускулатуры матки, но по активности уступает спорынье. Оказывает некоторое болеутоляющее действие.

Применение. Препараты водяного перца применяют при маточных послеродовых кровотечениях, после абортов, во время обильных и болезненных менструаций, при кровотечениях на почве фибромиом матки. При воспалительных процессов и гормональных дисфункций, а также при кровохарканьях, кровотечениях из мелких сосудов мочевого пузыря, желудка, кишечника, при необильных геморроидальных кровотечениях.

Химический состав. Флавоноиды (рутин, кверцетин, гиперозид, кверцитрин, кемпферол, рамназин, изорамнетин), витамины А. С, D, Е, К, ситостерин.

В траве содержится также 3,8% дубильных веществ, небольшое количество эфирного масла, найдены органические кислоты (муравьиная, валериановая, уксусная и др.), полисахариды, соли марганца, титана, серебра и магния. Корни растений содержат антрагликозиды.

Фармакологические свойства. Водяной перец обладает кровоостанавливающими свойствами.

Кровоостанавливающее действие проявляется лишь в условиях целого организма. Водяной перец уменьшает проницаемость сосудов.

Экстракт водяного перца усиливает сокращения мускулатуры матки, но по активности уступает спорынье. Оказывает некоторое болеутоляющее действие.

Применение. Препараты водяного перца применяют при маточных послеродовых кровотечениях, после абортов, во время обильных и болезненных менструаций, при кровотечениях на почве фибромиом матки. При воспалительных процессов и гормональных дисфункций, а также при кровохарканьях, кровотечениях из мелких сосудов мочевого пузыря, желудка, кишечника, при необильных геморроидальных кровотечениях.

Слайд 46Горец перечный –

Polygonum hydropiper L.

Сем. гречишные - Polygonaceae

Другие названия:

водяной

перец

Слайд 47 Рудеральные сорные растения

Семейство Крапивные - Urticaceae

Цветки мелкие, однополые или двуполые, с простым околоцветником, собраны в метельчатые, коротко-колосовидные или сережковидные конечные или пазушные соцветия. Околоцветник состоит преимущественно из 4 долей, реже - 2-5-раздельный. Строение пестичных цветков и их цветоножек является в семействе важным диагностическим признаком.

Плод - орешек.

Во флоре РДВ семейство представлено 7 родами (в т.ч. Urtica, Laportea, Girardinia, Boehmeria, Pilea, Achudemia, Parietaria) и 14 видами.

Представители: *Urtica dioica, *U.urens, *U. platyphylla, *U. angustifolia, *Pilea mongolica.

*♂ Р (4) А4

*♀ Р (4) G (2) или (1)

Слайд 48Крапива двудомная - Urtica dioica L.

Сем. крапивные - Urticaceae

Многолетнее травянистое

растение высотой 60-170 см, густо покрытое жгучими волосками. Стебли прямостоящие, четырехгранные. Листья супротивные, длинночерешковые, 7-17 см длины, 2-8 см ширины, яйцевидно-ланцетные, крупнозубчатые по краю. Соцветия пазушные, ветвистые, в виде прерывистых тонких колосьев, которые длиннее листовых черешков. Цветки мелкие, однополые, с зеленоватым околоцветником. Плод - орешек. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-сентябре.

Распространение. Повсеместно как сорняк, активно воспроизводится.

Местообитание. На плодородных почвах, в тенистых местах, около жилья, по берегам рек, в замусоренных местах, на стойбищах, в сырых лесах. Местами образует сплошные промысловые заросли.

Заготовка. Листья собирают летом в фазе цветения. Траву косят, вялят и "ошмыгивают" листья в защитных рукавицах. Свежая трава жалит до ожогов. Сырье очищают от стеблевых примесей.

Распространение. Повсеместно как сорняк, активно воспроизводится.

Местообитание. На плодородных почвах, в тенистых местах, около жилья, по берегам рек, в замусоренных местах, на стойбищах, в сырых лесах. Местами образует сплошные промысловые заросли.

Заготовка. Листья собирают летом в фазе цветения. Траву косят, вялят и "ошмыгивают" листья в защитных рукавицах. Свежая трава жалит до ожогов. Сырье очищают от стеблевых примесей.

Слайд 49Сушка. В сушилках естественного тепла или в тени. Сырье раскладывают слоем

3-5 см и часто перемешивают. Листья тонкие и легко измельчаются. Окончание сушки определяют по ломкости черешков. Выход сухого сырья 22-23%

Химический состав. Листья крапивы имеют богатый поливитаминный состав. Они содержат аскорбиновую кислоту (до 269 мг%), витамин K (42-45 мкг/г), пантотеновую кислоту; каротиноиды (b-каротин, ксантофилл, виолаксантин), гликозид уртицин, дубильные и белковые вещества, муравьиную, кофейную, P-кумаровую, феруловую органические кислоты, азотистые вещества, аминокислоты, в том числе незаменимые, а также аспарагиновую, глутаминовую; ацетилхолин, 5-дигидротриптамин, гистамин, хлорофилл (2-5%), протопорфирин, копропорфирин, ситостерин, холин, бетаин, фитонциды, камедь, соли железа, кремния и другие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты крапивы обладают гемостатическими свойствами, что связывают с наличием в растении витамина K. Галеновые препараты крапивы (5% водный настой и жидкий спиртовой экстракт) оказывают стимулирующее влияние на сократительную активность матки.

Настой крапивы усиливает деятельность пищеварительных желез, уменьшает метеоризм, обладает желчегонными свойствами, снижает уровень холестерина в крови.

Применение. Кровоостанавливающее действие крапивы используют при маточных, легочных, почечных, желудочно-кишечных и геморроидальных кровотечениях. Крапива показана при передозировках антикоагулянтов непрямого действия. Настои крапивы используют местно в виде примочек и ванночек при кожных заболеваниях (экзема, дерматиты), а также при трофических язвах голеней, ожогах, долго не заживающих ранах. Крапива входит в состав лекарственного сбора, применяемого при рожистом воспалении.

Используют ее во многих желудочных, почечных, противоанемических и кровоостанавливающих растительных сборах, а также применяют в качестве поливитаминного средства.

Химический состав. Листья крапивы имеют богатый поливитаминный состав. Они содержат аскорбиновую кислоту (до 269 мг%), витамин K (42-45 мкг/г), пантотеновую кислоту; каротиноиды (b-каротин, ксантофилл, виолаксантин), гликозид уртицин, дубильные и белковые вещества, муравьиную, кофейную, P-кумаровую, феруловую органические кислоты, азотистые вещества, аминокислоты, в том числе незаменимые, а также аспарагиновую, глутаминовую; ацетилхолин, 5-дигидротриптамин, гистамин, хлорофилл (2-5%), протопорфирин, копропорфирин, ситостерин, холин, бетаин, фитонциды, камедь, соли железа, кремния и другие вещества.

Фармакологические свойства. Препараты крапивы обладают гемостатическими свойствами, что связывают с наличием в растении витамина K. Галеновые препараты крапивы (5% водный настой и жидкий спиртовой экстракт) оказывают стимулирующее влияние на сократительную активность матки.

Настой крапивы усиливает деятельность пищеварительных желез, уменьшает метеоризм, обладает желчегонными свойствами, снижает уровень холестерина в крови.

Применение. Кровоостанавливающее действие крапивы используют при маточных, легочных, почечных, желудочно-кишечных и геморроидальных кровотечениях. Крапива показана при передозировках антикоагулянтов непрямого действия. Настои крапивы используют местно в виде примочек и ванночек при кожных заболеваниях (экзема, дерматиты), а также при трофических язвах голеней, ожогах, долго не заживающих ранах. Крапива входит в состав лекарственного сбора, применяемого при рожистом воспалении.

Используют ее во многих желудочных, почечных, противоанемических и кровоостанавливающих растительных сборах, а также применяют в качестве поливитаминного средства.

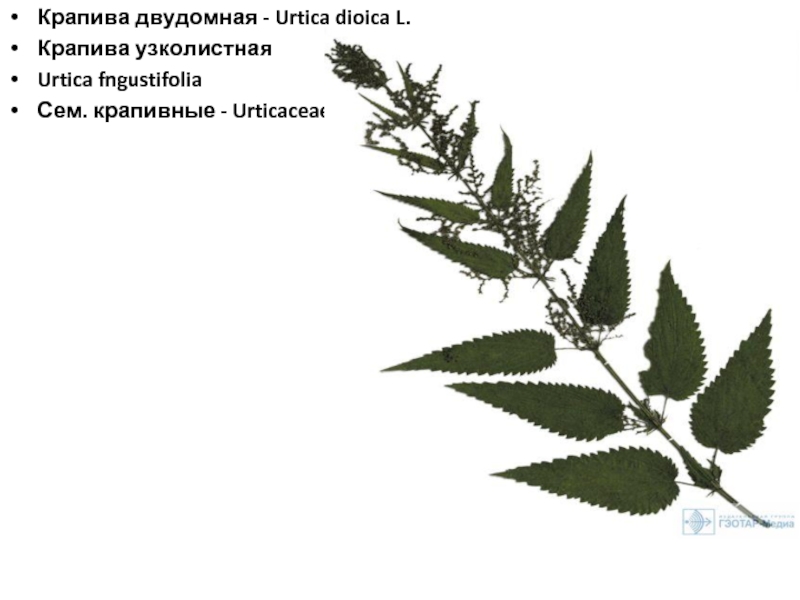

Слайд 50Крапива двудомная - Urtica dioica L.

Крапива узколистная

Urtica fngustifolia

Сем. крапивные -

Urticaceae

Слайд 51Чистотел большой - Chelidonium majus L.

Сем. маковые - Papaveraceae

Многолетнее травянистое

растение. Стебель ветвистый, рассеянно-опушенный, высотой 30-80 см. Листья непарноперисторассеченные (лировидные), расположены поочередно. Прикорневые и нижние стеблевые листья более крупные, на длинных черешках, верхние - сидячие, с меньшим числом долей. Доли листьев округлые с крупным, неравномерно-городчатым краем. Сверху листья зеленые, снизу - сизоватые, покрытые восковым налетом. Цветки ярко-желтые, собраны по 3-8 на концах стеблей в соцветия - простые зонтики. Чашечка состоит из 2 чашелистиков, обычно опадающих при распускании цветка. Венчик правильный: из 4 обратнояйцевидных лепестков. Тычинок много. Пестик 1, с верхней одногнездной завязью. Плод - стручковидная коробочка, открывающаяся двумя створками от основания к верхушке. Семена черные, многочисленные, блестящие, с гребневидным придатком. Все растение ядовито, содержит млечный сок оранжевого цвета, скотом не поедается. Цветет с мая до осени. Плоды созревают в июле-сентябре.

Местообитание. Вблизи жилья под заборами, на мусорных кучах, в садах, парках, огородах. Встречается небольшими группами, больших зарослей не образует. Культивируется. В южных районах при раннем скашивании возможна заготовка 2 раза за сезон.

Заготовка. Траву заготавливают в фазе массового цветения растения, используя косу, серп, секатор.

Местообитание. Вблизи жилья под заборами, на мусорных кучах, в садах, парках, огородах. Встречается небольшими группами, больших зарослей не образует. Культивируется. В южных районах при раннем скашивании возможна заготовка 2 раза за сезон.

Заготовка. Траву заготавливают в фазе массового цветения растения, используя косу, серп, секатор.

Слайд 52Сушка. Без промедления в сушилках при температуре 50-60°С, на чердаках под

железной крышей или под навесом с хорошей вентиляцией. Сырье раскладывают рыхло, тонким слоем, время от времени переворачивая. При медленной сушке или когда трава разложена толстым слоем (трава сочная), она буреет и загнивает. При упаковке сырья необходимо одевать на лицо влажные марлевые маски, так как пыль от него вызывает сильное раздражение слизистой оболочки носовой полости.

Химический состав. Во всех частях растения содержаться алкалоиды, количество которых в траве может достигать 2%, а в корнях - 4%.

Помимо алкалоидов присутствуют сапонины, 0,01% эфирного масла, до 1,87% аскорбиновой кислоты, каротин, флавоноиды, органические кислоты (яблочная, лимонная и янтарная). В семенах содержится 40-60% жирного масла.

Фармакологические свойства. В эксперименте препараты чистотела вызывают задержку роста злокачественных опухолей и оказывают фунгистатическое и бактериостатическое действие на микобактерии туберкулеза.

Применение. Наружно для прижигания бородавок, лечения труднозаживающих ран и туберкулеза кожи, внутрь - при заболеваниях печени, желчного пузыря, язве желудка. Трава чистотела оказывает спазмолитическое, желчегонное и противовоспалительное (бактерицидное) действие, ее применяют только по назначению врача.

Млечный сок чистотела издавна используют в народной медицине для сведения бородавок.

Химический состав. Во всех частях растения содержаться алкалоиды, количество которых в траве может достигать 2%, а в корнях - 4%.

Помимо алкалоидов присутствуют сапонины, 0,01% эфирного масла, до 1,87% аскорбиновой кислоты, каротин, флавоноиды, органические кислоты (яблочная, лимонная и янтарная). В семенах содержится 40-60% жирного масла.

Фармакологические свойства. В эксперименте препараты чистотела вызывают задержку роста злокачественных опухолей и оказывают фунгистатическое и бактериостатическое действие на микобактерии туберкулеза.

Применение. Наружно для прижигания бородавок, лечения труднозаживающих ран и туберкулеза кожи, внутрь - при заболеваниях печени, желчного пузыря, язве желудка. Трава чистотела оказывает спазмолитическое, желчегонное и противовоспалительное (бактерицидное) действие, ее применяют только по назначению врача.

Млечный сок чистотела издавна используют в народной медицине для сведения бородавок.

Слайд 54Лопух большой (Arctium lappa L.),

семейство астровые или сложноцветные

(Asteraceae или

Compositae).

— двулетнее травянистое растение, с прямым твердым войлочно-опушенным стеблем, высотой до 1,5 м.

Листья очередные, крупные, длинночерешковые, широкие, сердцевидно-яйцевидные.

Цветки трубчатые, темно-пурпуровые, собраны в корзинки: крупные шаровидные, в диаметре 3-3,5 см.

Листочки-обертки шиловидные, зеленые, голые, на конце загнутые крючком.

Корзинки многочисленные, собраны в щитковидные соцветия. Цветет лопух с июня по сентябрь.

Корни лопуха содержат слизи, эфирные и жирные масла, стерины, дубильные и горькие вещества, витамины.

Применяется лопух как мочегонное, потогонное, гепатопротекторное средство.

— двулетнее травянистое растение, с прямым твердым войлочно-опушенным стеблем, высотой до 1,5 м.

Листья очередные, крупные, длинночерешковые, широкие, сердцевидно-яйцевидные.

Цветки трубчатые, темно-пурпуровые, собраны в корзинки: крупные шаровидные, в диаметре 3-3,5 см.

Листочки-обертки шиловидные, зеленые, голые, на конце загнутые крючком.

Корзинки многочисленные, собраны в щитковидные соцветия. Цветет лопух с июня по сентябрь.

Корни лопуха содержат слизи, эфирные и жирные масла, стерины, дубильные и горькие вещества, витамины.

Применяется лопух как мочегонное, потогонное, гепатопротекторное средство.

Слайд 55Лопух большой

(Arctium lappa L.),

семейство астровые

или сложноцветные

(Asteraceae или

Compositae).

Слайд 56Донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.),

семейство бобовые (Fabaceae или Leguminosae),

— двулетнее травянистое растение, стебли прямые, высотой 50—100 см. листья тройчатосложные, очередные, с прилистниками;

листочки обратнояйцевидные, городчатые.

Цветки мелкие, собраны в соцветие-кисть, венчик мотылькового типа, желтого цвета.

Цветет донник в мае—июне. Он содержит гликозиды, слизи, танины.

Донник оказывает антикоагулирующее и фибринолитическое действие;

применяется наружно в виде настоя для компрессов, промываний.

листочки обратнояйцевидные, городчатые.

Цветки мелкие, собраны в соцветие-кисть, венчик мотылькового типа, желтого цвета.

Цветет донник в мае—июне. Он содержит гликозиды, слизи, танины.

Донник оказывает антикоагулирующее и фибринолитическое действие;

применяется наружно в виде настоя для компрессов, промываний.

Слайд 57Донник лекарственный

(Melilotus officinalis (L.) Pall.),

донник ароматный

Melilotus svaveoleus

семейство

бобовые

(Fabaceae или Leguminosae),

(Fabaceae или Leguminosae),

Слайд 58Придорожные сорные растения

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae

Формула цветка имеет следующий вид: *

К(4) С(4) А4 G(2)

Плод – коробочка, открывающаяся кольцевой поперечной трещиной.

Во флоре РДВ семейство представлено 1 родом (Plantago) с 15 видами.

Представители: *Plantago major, *P. lanceolata, *P. media, *P. asiatica, P. psyllium.

Плод – коробочка, открывающаяся кольцевой поперечной трещиной.

Во флоре РДВ семейство представлено 1 родом (Plantago) с 15 видами.

Представители: *Plantago major, *P. lanceolata, *P. media, *P. asiatica, P. psyllium.

Слайд 59Подорожник большой - Plantago major L.

Сем. подорожниковые – Plantaginaceae

Ботаническая характеристика. Многолетнее

травянистое растение с короткими корневищами и многочисленными мочковатыми корнями. Стебли безлистные, неветвистые, высотой до 50 см, на верхушке образуют колосовидное густое соцветие. Цветки невзрачные, буроватые, мелкие, сидят в пазухах пленчатых прицветников. Листья розеточные, эллиптические, сочные, голые, длинночерешковые, цельнокрайние или слабозубчатые с 3-7 параллельными жилками, которые при разрыве тянутся длинными нитями. Плод - эллиптическая коробочка с мелкими темно-коричневыми блестящими семенами (до 16). Цветет с мая до августа, плодоносит с июня до ноября.

Распространение. Повсеместно, кроме Крайнего Севера и пустынной зоны.

Местообитание. Около дорог, в окрестностях жилья, на луга: в замусоренных местах, в степях. Больших зарослей не образует поэтому культивируется чаще на Украине. Ресурсы растения уменьшаются в связи с распашкой залежных земель.

Распространение. Повсеместно, кроме Крайнего Севера и пустынной зоны.

Местообитание. Около дорог, в окрестностях жилья, на луга: в замусоренных местах, в степях. Больших зарослей не образует поэтому культивируется чаще на Украине. Ресурсы растения уменьшаются в связи с распашкой залежных земель.

Слайд 60Химический состав. Листья растения содержат горькие и дубильные вещества, аскорбиновую кислоту,

каротин , витамин К, витамин U. Все растение содержит слизь (полисахариды). Особенно много слизи в семенах, там же найдены жирное масло, олеаноловая кислота и азотистые вещества.

Подорожник обладает отхаркивающими мягчительными свойствами. Местно подорожник при ранах и язвах, вызванных экспериментальным путем, ускоряет заживление, оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное и бактерицидное действие.

Сок из свежих листьев подорожника, настой и плантаглюцид эффективны при хронических гастритах с пониженной секрецией, энтеритах и колитах, при язвенной болезни.

Для получения слизистого настоя подорожник настаивают в холодной кипяченой воде.

Подорожник обладает отхаркивающими мягчительными свойствами. Местно подорожник при ранах и язвах, вызванных экспериментальным путем, ускоряет заживление, оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное и бактерицидное действие.

Сок из свежих листьев подорожника, настой и плантаглюцид эффективны при хронических гастритах с пониженной секрецией, энтеритах и колитах, при язвенной болезни.

Для получения слизистого настоя подорожник настаивают в холодной кипяченой воде.

Слайд 62Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wed.

Сем. Астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Сompositae)

Многолетнее

травянистое растение. Корень стержневой, ветвистый, длиной до 60 см, толщиной 2 см. В верхней части корня находится короткое многоглавое корневище. Все части растения содержат густой белый млечный сок. Все листья розеточные, голые, продолговато-ланцетовидные, перисто-надрезанные, к основанию суженные, длиной 5-30 см, лопасти листьев направлены вниз. Цветочные стрелки полые, сочные, безлистные, слегка паутинистые; завершаются одиночной корзинкой цветков диаметром до 2,5 см. Цветки язычковые, ярко-желтые. Плоды - семянки с волосистым хохолком.

Местообитание. Как сорняк на лугах, у дорог, в садах, парках. Часто образует сплошные заросли. Перед сушкой сырье провяливают до прекращения истечения млечного сока.

Химический состав. Млечный сок растения содержит монотерпеновые гликозиды, каучуковые вещества. В соцветиях и листьях найдены каротиноиды. Листья растения содержат горький гликозид тараксацин, сапонины, смолы, соли железа, кальция, фосфора, до 5% протеина, что делает их питательным продуктом. Корни богаты полисахаридом инулином.

Местообитание. Как сорняк на лугах, у дорог, в садах, парках. Часто образует сплошные заросли. Перед сушкой сырье провяливают до прекращения истечения млечного сока.

Химический состав. Млечный сок растения содержит монотерпеновые гликозиды, каучуковые вещества. В соцветиях и листьях найдены каротиноиды. Листья растения содержат горький гликозид тараксацин, сапонины, смолы, соли железа, кальция, фосфора, до 5% протеина, что делает их питательным продуктом. Корни богаты полисахаридом инулином.

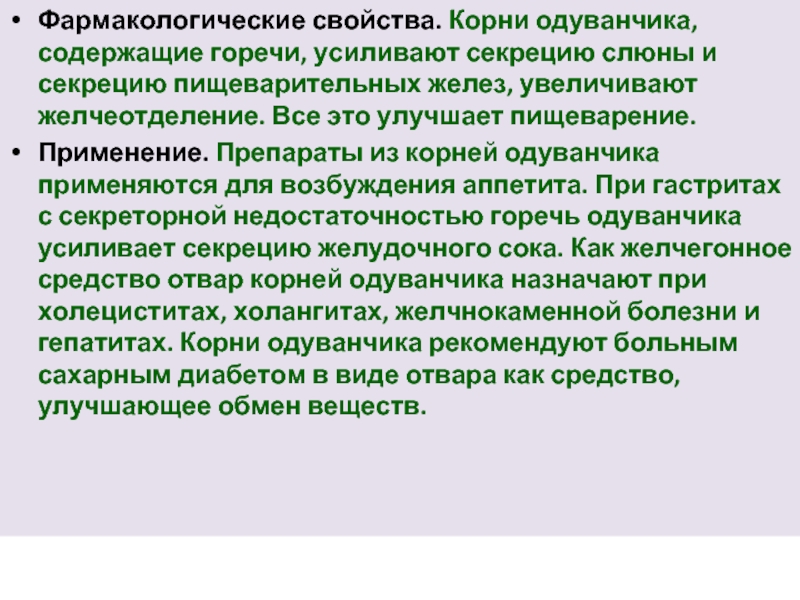

Слайд 63Фармакологические свойства. Корни одуванчика, содержащие горечи, усиливают секрецию слюны и секрецию

пищеварительных желез, увеличивают желчеотделение. Все это улучшает пищеварение.

Применение. Препараты из корней одуванчика применяются для возбуждения аппетита. При гастритах с секреторной недостаточностью горечь одуванчика усиливает секрецию желудочного сока. Как желчегонное средство отвар корней одуванчика назначают при холециститах, холангитах, желчнокаменной болезни и гепатитах. Корни одуванчика рекомендуют больным сахарным диабетом в виде отвара как средство, улучшающее обмен веществ.

Применение. Препараты из корней одуванчика применяются для возбуждения аппетита. При гастритах с секреторной недостаточностью горечь одуванчика усиливает секрецию желудочного сока. Как желчегонное средство отвар корней одуванчика назначают при холециститах, холангитах, желчнокаменной болезни и гепатитах. Корни одуванчика рекомендуют больным сахарным диабетом в виде отвара как средство, улучшающее обмен веществ.