- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Регуляция дыхания. Спирография презентация

Содержание

- 1. Регуляция дыхания. Спирография

- 2. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ЕГО КОМПОНЕНТЫ) И ЭФФЕРЕНТНЫЕ НЕРВЫ

- 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ Понятие о

- 4. К дыхательным нейронам относят нервные

- 5. Центральный дыхательный механизм

- 6. Ядра вентральной дыхательной группы содержат

- 7. Активность центрального дыхательного механизма, в

- 8. Чем сильнее импульсация

- 9. Полному расслаблению инспираторных мышц предшествует

- 10. Нейроны, связанные с регуляцией дыхания,

- 11. Центральный дыхательный механизм продолговатого мозга

- 12. Дыхательные нейроны функционируют нормально лишь при двух

- 13. ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ. ХЕМОРЕЦЕПТОРНЫЕ СТИМУЛЫ ДЫХАНИЯ.

- 14. Напротив, снижение PСО2 и подщелачивание

- 15. 2. Артериальные хеморецепторы. В области

- 16. Все три фактора, вызывая возбуждение

- 17. 3. Хеморецепторные стимулы дыхания.

- 18. Так, если человек дышит из

- 19. Меньшее значение в регуляции дыхания

- 20. Эта особенность связана с тем,

- 21. Особенно сильным стимулом для

- 22. МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Механорецепторы

- 23. Рецепторы растяжения легких.

- 24. Возбуждение рецепторов растяжения легких, нарастая

- 25. Роль рецепторов растяжения легких наглядно выявляется при

- 26. Влияние на дыхание перерезок центральной

- 28. Ирритантные рецепторы. Ирритантные рецепторы

- 29. Юкстаальвеолярные (юкстакапилярные), или

- 30. Рецепторы верхних дыхательных путей.

- 31. Глотание сопровождается рефлекторным закрытием голосовой щели и

- 32. Проприоцепторы дыхательных мышц. Эти рецепторы контролируют

- 33. Основной инспиратор – диафрагма – беден мышечными

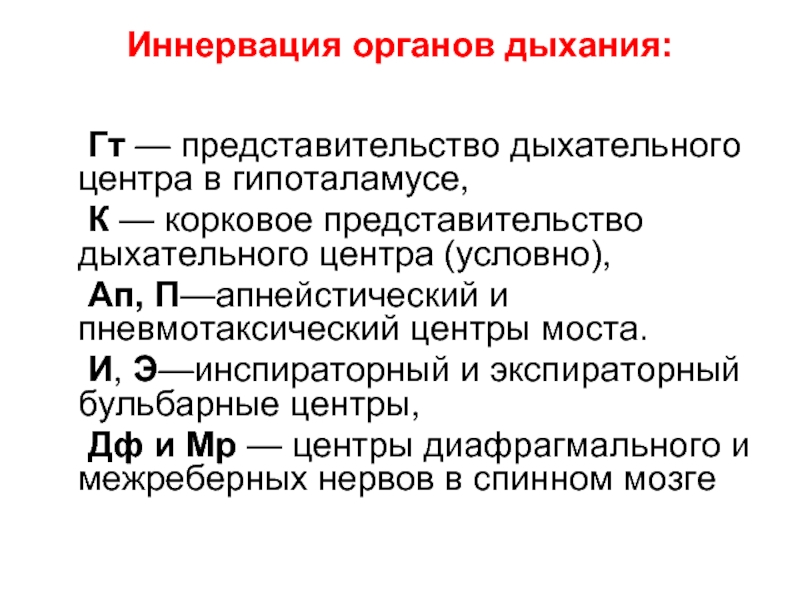

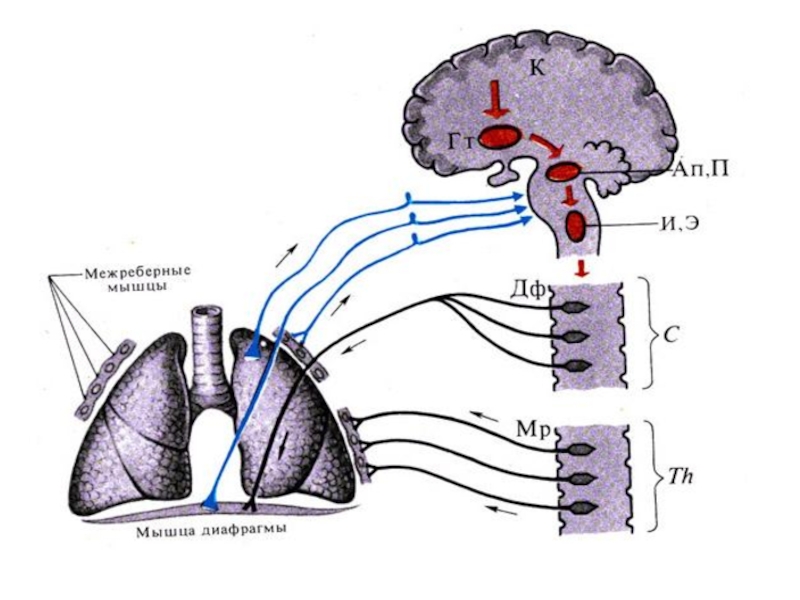

- 34. Иннервация органов дыхания: Гт — представительство дыхательного

- 36. КОМПЬЮТЕРНАЯ СПИРОМЕТРИЯ

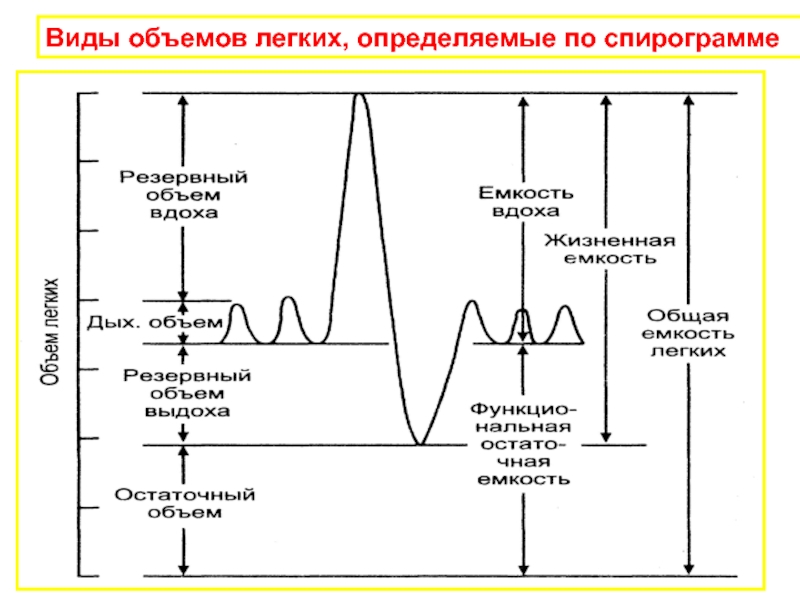

- 37. Виды объемов легких, определяемые по спирограмме

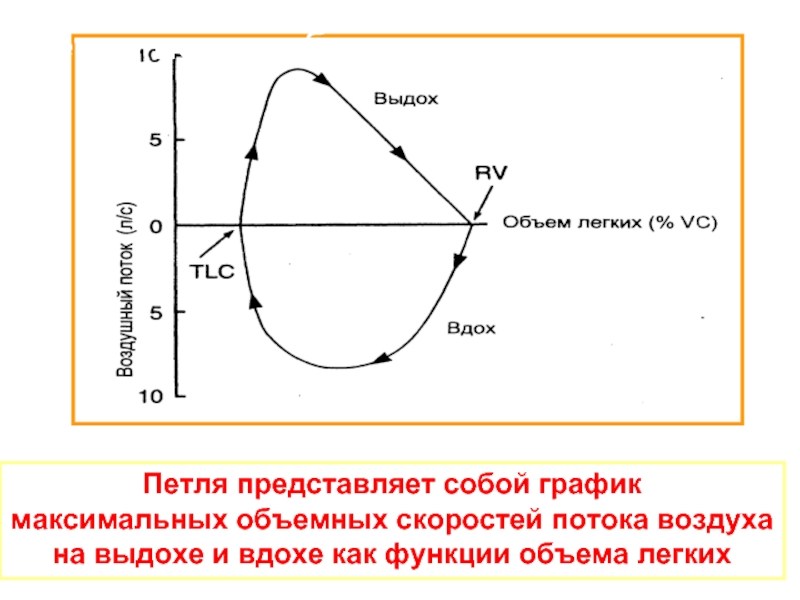

- 38. Петля поток-объем Петля представляет собой график

- 39. Характерные свойства кривых поток - объем:

- 40. Петли поток-объем, полученные при нормальных ВП и

- 41. ТИПИЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ

- 42. Форсированная ЖЕЛ фЖЕЛ на 200-300 мл меньше

- 43. Типичные спирограммы (FEV1 - ОФВ1, FVC -

- 44. Типичные петли экспираторной объемной скорости потока-объема

Слайд 3ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Понятие о дыхательном центре появилось еще в

XVIII в., когда было обнаружено прекращение дыхания у животных при разрушении ограниченной области продолговатого мозга.

Однако современное представление о структуре и функции центрального дыхательного механизма сложилось лишь в последние десятилетия в результате использования электрофизиологических методов исследования, позволивших выявить определенные группы так называемых дыхательных нейронов.

Однако современное представление о структуре и функции центрального дыхательного механизма сложилось лишь в последние десятилетия в результате использования электрофизиологических методов исследования, позволивших выявить определенные группы так называемых дыхательных нейронов.

Слайд 4 К дыхательным нейронам относят нервные клетки, импульсная активность которых

меняется в соответствии с фазами дыхательного цикла.

Различают инспираторные нейроны, которые разряжаются в фазу вдоха, экспираторные, активные во время выдоха, и целый ряд нейронных популяций, активность которых или занимает часть определенной фазы дыхательного цикла (ранние, поздние), или включается в моменты перехода инспираторной фазы в экспираторную либо экспираторной в инспираторную.

Различают инспираторные нейроны, которые разряжаются в фазу вдоха, экспираторные, активные во время выдоха, и целый ряд нейронных популяций, активность которых или занимает часть определенной фазы дыхательного цикла (ранние, поздние), или включается в моменты перехода инспираторной фазы в экспираторную либо экспираторной в инспираторную.

Слайд 5 Центральный дыхательный механизм

входит в состав ретикулярной формации ствола мозга.

Подавляющая масса дыхательных нейронов сосредоточена в двух группах ядер: дорсальной и вентральной.

Большая часть нейронов дорсальной группы - инспираторные, бульбоспинальные.

Их аксоны направляются в шейные сегменты спинного мозга и образуют синапсы с мотонейронами диафрагмального ядра.

Эти нейроны непосредственно управляют сокращением диафрагмы.

Подавляющая масса дыхательных нейронов сосредоточена в двух группах ядер: дорсальной и вентральной.

Большая часть нейронов дорсальной группы - инспираторные, бульбоспинальные.

Их аксоны направляются в шейные сегменты спинного мозга и образуют синапсы с мотонейронами диафрагмального ядра.

Эти нейроны непосредственно управляют сокращением диафрагмы.

Слайд 6 Ядра вентральной дыхательной группы содержат инспираторные и экспираторные нейроны.

Последние связаны преимущественно с мотонейронами межреберных и брюшных мышц, расположенных в грудных и поясничных сегментах спинного мозга, частично с мотонейронами диафрагмы, обеспечивая дыхательную активность указанных мышц.

Слайд 7 Активность центрального дыхательного механизма, в свою очередь, управляется стимулами,

исходящими от хеморецепторов и механорецепторов дыхательной системы.

Главная особенность работы этого механизма - линейное нарастание активности инспираторных нейронов на протяжении вдоха и резкий обрыв инспираторной активности, знаменующий окончание вдоха и переход в выдоху.

Главная особенность работы этого механизма - линейное нарастание активности инспираторных нейронов на протяжении вдоха и резкий обрыв инспираторной активности, знаменующий окончание вдоха и переход в выдоху.

Слайд 8 Чем сильнее импульсация

от хеморецепторов, тем круче нарастает инспираторная активность и быстрее развивается вдох, но так как при этом резче растягиваются легкие, то вдох быстрее сменяется выдохом.

В итоге увеличивается и глубина, и частота дыхания.

В итоге увеличивается и глубина, и частота дыхания.

Слайд 9 Полному расслаблению инспираторных мышц предшествует плавное снижение их активности,

обусловленное, как полагают, включением особой группы нейронов, которые оказывают тормозящее («запирающее») влияние на инспираторную и экспираторную активность.

Эту фазу назвали постинспираторной.

По-видимому, постинспираторная фаза обеспечивает интервалы, необходимые для опорожнения легких после очередного вдоха.

Таким образом, центральный паттерн дыхания включает три фазы: инспираторную, постинспираторную, экспираторную.

Эту фазу назвали постинспираторной.

По-видимому, постинспираторная фаза обеспечивает интервалы, необходимые для опорожнения легких после очередного вдоха.

Таким образом, центральный паттерн дыхания включает три фазы: инспираторную, постинспираторную, экспираторную.

Слайд 10 Нейроны, связанные с регуляцией дыхания, имеются и в варолиевом

мосту.

Здесь выделяют так называемый пневмотаксический центр, который участвует в переключении фаз дыхательного цикла; при разрушении этого центра вдохи становятся затянутыми, необычно глубокими.

Здесь выделяют так называемый пневмотаксический центр, который участвует в переключении фаз дыхательного цикла; при разрушении этого центра вдохи становятся затянутыми, необычно глубокими.

Слайд 11 Центральный дыхательный механизм продолговатого мозга обладает автоматией, то есть

постоянной ритмической активностью. Однако это его свойство у высших позвоночных полностью отлично от автоматии, свойственной, например, узлам проводящей системы сердца, возбуждение которых происходит в силу их внутренних свойств.

Слайд 12Дыхательные нейроны функционируют

нормально лишь при двух условиях.

Первым условием

является сохранность связей между их различными группами (хотя пока не установлено, какие именно нейроны являются водителями ритма, пейсмекерами, и существуют ли среди них такие пейсмекеры вообще).

Вторым условием - наличие афферентной стимуляции. В этом плане важнейшую роль играет импульсация, поступающая от хеморецепторов.

Вторым условием - наличие афферентной стимуляции. В этом плане важнейшую роль играет импульсация, поступающая от хеморецепторов.

Слайд 13ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ.

ХЕМОРЕЦЕПТОРНЫЕ СТИМУЛЫ ДЫХАНИЯ.

1. Бульбарные хемочувствительные зоны.

На вентролатериальной поверхности продолговатого мозга расположены нейрональные структуры, чувствительные к напряжению СО2 и концентрации ионов Н+ во внеклеточной жидкости мозга. Локальное воздействие этих факторов вызывает увеличение дыхательного объема и легочной вентиляции.

Слайд 14 Напротив, снижение PСО2 и подщелачивание внеклеточной жидкости мозга, а

также блокирование холодом или разрушение этих структур ведет к полному или частичному исчезновению реакции дыхания на избыток CO2 (гиперкапнию) и ацидоз, а также к резкому угнетению инспираторной активности вплоть до остановки дыхания.

Слайд 15 2. Артериальные хеморецепторы. В области бифуркации сонной артерии расположено

так называемое каротидное тело (каротидный клубочек, гломус). Оно обильно снабжается кровью и содержит сложно устроенный рецепторный аппарат, реагирующий на изменения газового состава артериальной крови:

снижение напряжения 02 (гипоксемию),

повышения напряжения CO2 (гиперкапнию),

увеличение концентрации ионов Н+ (ацидоз).

снижение напряжения 02 (гипоксемию),

повышения напряжения CO2 (гиперкапнию),

увеличение концентрации ионов Н+ (ацидоз).

Слайд 16 Все три фактора, вызывая возбуждение каротидных хеморецепторов,

усиливают активность центрального дыхательного механизма. Особенно важна чувствительность этих рецепторов к гипоксемии, ибо они являются единственными в организме сигнализаторами о недостатке кислорода.

Афферентные пути от каротидного тела идут через синусный нерв (ветвь языкоглоточного) и достигают дорсальной дыхательной группы продолговатого мозга.

Афферентные пути от каротидного тела идут через синусный нерв (ветвь языкоглоточного) и достигают дорсальной дыхательной группы продолговатого мозга.

Слайд 17 3. Хеморецепторные стимулы дыхания.

В настоящее время установлено, что нейроны центрального дыхательного механизма прямой чувствительностью к химизму среды не обладают, а их активность определяется главным образом импульсами от хеморецепторов, прежде всего бульбарных. Главным стимулом, управляющим дыханием, служит гиперкапнический:

чем выше напряжение СО2 (а с этим параметром связана и концентрация ионов Н+ в артериальной крови и внеклеточной жидкости мозга), тем сильнее возбуждение бульбарных хемочувствительных структур и артериальных хеморецепторов и тем выше вентиляция.

чем выше напряжение СО2 (а с этим параметром связана и концентрация ионов Н+ в артериальной крови и внеклеточной жидкости мозга), тем сильнее возбуждение бульбарных хемочувствительных структур и артериальных хеморецепторов и тем выше вентиляция.

Слайд 18 Так, если человек дышит из того же мешка, куда

выдыхает (возвратное дыхание), то по мере роста PСО2 в дыхательной среде увеличивается легочная вентиляция.

Напротив, если усиленно провентилировать легкие животного, резко снизив таким образом артериальное PСО2, т.е. вызвав гипокапнию, дыхательные движения прекращаются, пока в крови не восстановится нормальный уровень напряжения CO2.

Напротив, если усиленно провентилировать легкие животного, резко снизив таким образом артериальное PСО2, т.е. вызвав гипокапнию, дыхательные движения прекращаются, пока в крови не восстановится нормальный уровень напряжения CO2.

Слайд 19 Меньшее значение в регуляции дыхания имеет гипоксический стимул.

Его

выключение с помощью дыхания кислородом, либо денервации каротидных тел лишь немного (и то не всегда) снижает легочную вентиляцию.

Во время дыхания газовыми смесями с пониженным содержанием О2 благодаря рост активности артериальных хеморецепторов вентиляция нарастает, однако зависимость ее от PО2 нелинейна.

Во время дыхания газовыми смесями с пониженным содержанием О2 благодаря рост активности артериальных хеморецепторов вентиляция нарастает, однако зависимость ее от PО2 нелинейна.

Слайд 20Эта особенность связана с тем,

что в соответствии с формой кривой диссоциации оксигемоглобина крутое падение содержания О2 в крови наступает лишь тогда, когда PО2 опускается ниже 80-70 мм рт. ст. – в этот момент и происходит значительный подъем легочной вентиляции.

Слайд 21 Особенно сильным стимулом для

центрального дыхательного механизма является сочетание гиперкапнии с гипоксемией (и связанным с ней ацидозом).

Функция центральных и артериальных хеморецепторов заключается в поддержании газового и кислотно-основного гомеостаза организма и прежде всего наиболее требовательной к постоянству химизма среды ткани мозга.

Недаром рецепторы каротидного тела контролируют химизм крови, снабжающей головной мозг, а бульбарные хемочувствительные структуры - химизм внеклеточной жидкости самого мозга.

Функция центральных и артериальных хеморецепторов заключается в поддержании газового и кислотно-основного гомеостаза организма и прежде всего наиболее требовательной к постоянству химизма среды ткани мозга.

Недаром рецепторы каротидного тела контролируют химизм крови, снабжающей головной мозг, а бульбарные хемочувствительные структуры - химизм внеклеточной жидкости самого мозга.

Слайд 22

МЕХАНОРЕЦЕПТОРЫ

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Механорецепторы дыхательной системы выполняют двоякую роль:

во-первых, они

участвуют в регуляции параметров дыхательного цикла – глубины вдоха и его длительности,

во-вторых, эти рецепторы служат источником ряда рефлексов защитного характера - кашля.

во-вторых, эти рецепторы служат источником ряда рефлексов защитного характера - кашля.

Слайд 23 Рецепторы растяжения легких.

Эти рецепторы локализованы главным образом

в гладкомышечном слое стенок трахеобронхиального дерева и чувствительны к трансмуральному давлению, т.е. к разности давлений внутри и снаружи просвета воздухоносных путей.

Тем самым эти механорецепторы оказываются источником сигнализации о растяжении дыхательных путей и легких.

Афферентные волокна рассматриваемых рецепторов идут в составе блуждающего нерва, центральный путь их импульсации идет до области дорсальной группы ядер продолговатого мозга.

Тем самым эти механорецепторы оказываются источником сигнализации о растяжении дыхательных путей и легких.

Афферентные волокна рассматриваемых рецепторов идут в составе блуждающего нерва, центральный путь их импульсации идет до области дорсальной группы ядер продолговатого мозга.

Слайд 24 Возбуждение рецепторов растяжения легких, нарастая в ходе вдоха, вызывает

в конечном счете торможение активности инспираторных нейронов центрального дыхательного механизма, способствуя прерыванию вдоха и смене его выдоха (рефлекс Геринга - Брейера). Так как активность одной части этих рецепторов зависит от достигнутого легочного объема, а другой части («динамических») - от скорости вдоха, то прекращение вдоха наступает тем скорее,чем глубже данный вдох и чем быстрее он развивается. Так регулируется паттерн дыхания - соотношением между глубиной и частотой дыхания

Слайд 25 Роль рецепторов растяжения легких наглядно выявляется при их выключении с помощью

блокады или перерезки блуждающих нервов (ваготомии): вдохи становятся углубленными, затянутыми, как это происходит при разрушении пневмотоксического центра.

Если же разрушение названного центра сочетать с ваготомией, наступает апноэ: дыхательные движения останавливаются на вдохе, который лишь изредка прерывается короткими экспирациями.

Если же разрушение названного центра сочетать с ваготомией, наступает апноэ: дыхательные движения останавливаются на вдохе, который лишь изредка прерывается короткими экспирациями.

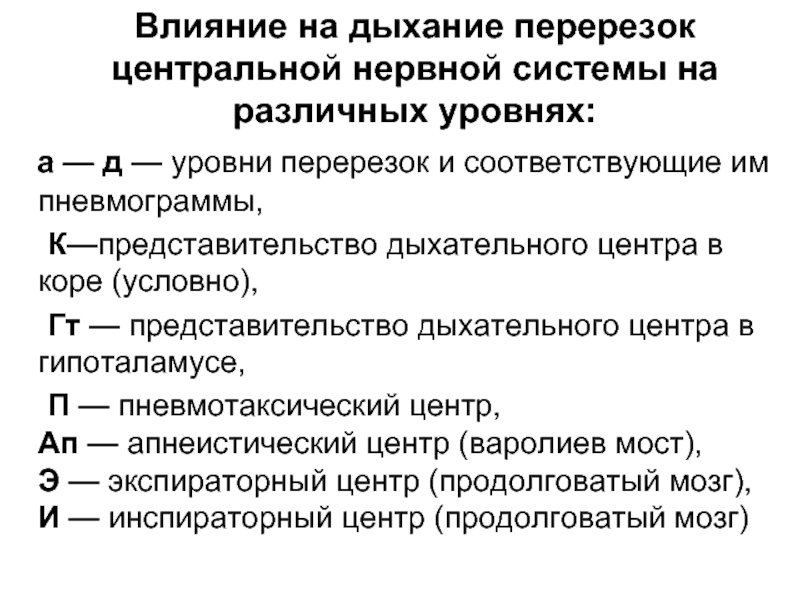

Слайд 26 Влияние на дыхание перерезок центральной нервной системы на различных

уровнях:

а — д — уровни перерезок и соответствующие им пневмограммы,

К—представительство дыхательного центра в коре (условно),

Гт — представительство дыхательного центра в гипоталамусе,

П — пневмотаксический центр, Ап — апнеистический центр (варолиев мост), Э — экспираторный центр (продолговатый мозг), И — инспираторный центр (продолговатый мозг)

а — д — уровни перерезок и соответствующие им пневмограммы,

К—представительство дыхательного центра в коре (условно),

Гт — представительство дыхательного центра в гипоталамусе,

П — пневмотаксический центр, Ап — апнеистический центр (варолиев мост), Э — экспираторный центр (продолговатый мозг), И — инспираторный центр (продолговатый мозг)

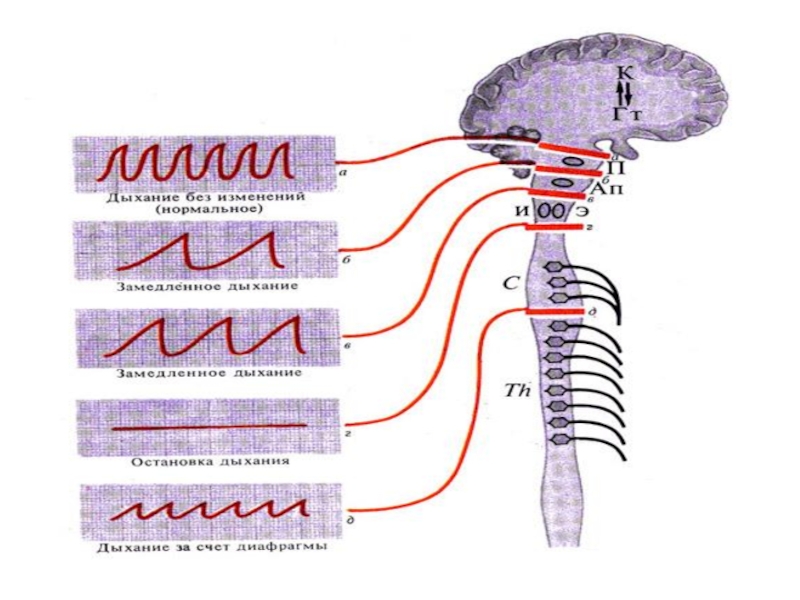

Слайд 28Ирритантные рецепторы.

Ирритантные рецепторы расположены в эпителиальном и субэпителиальном

слоях стенок воздухоносных путей.

Их афферентные волокна тоже идут в стволе блуждающего нерва.

Эти рецепторы реагируют на резкие изменения объема легких, в частности на их спадение, которое вызывает рост инспираторной активности центрального механизма, прерывая таким путем выдох.

Чувствительны они и к частицам пыли, скоплению слизи, некоторым химическим раздражителям.

Возбуждение ирритантных рецепторов характерно для многих патологических изменений в легких и воздухоносных путях.

Их афферентные волокна тоже идут в стволе блуждающего нерва.

Эти рецепторы реагируют на резкие изменения объема легких, в частности на их спадение, которое вызывает рост инспираторной активности центрального механизма, прерывая таким путем выдох.

Чувствительны они и к частицам пыли, скоплению слизи, некоторым химическим раздражителям.

Возбуждение ирритантных рецепторов характерно для многих патологических изменений в легких и воздухоносных путях.

Слайд 29 Юкстаальвеолярные (юкстакапилярные), или J - рецепторы

Эти рецепторы чувствительны к ряду биологически активных веществ (никотину, гистамину, простагландинам и др.), проникающим либо из воздухоносных путей, либо с кровью малого круга. Они локализованы в интерстиции легких вблизи капилляров альвеол и дают начало немиелинизированным С-волокнам, проходящим в составе блуждающего нерва.

Стимуляция как ирритантных, так и J- рецепторов проявляется в частом, поверхностном дыхании (тахипноэ), которое наблюдается, например, при ограничении (рестрикции) газообменной поверхности легких.

Стимуляция как ирритантных, так и J- рецепторов проявляется в частом, поверхностном дыхании (тахипноэ), которое наблюдается, например, при ограничении (рестрикции) газообменной поверхности легких.

Слайд 30 Рецепторы верхних дыхательных путей.

Они служат главным образом источником

рефлексов защитного характера, возникающих при скоплении в воздухоносных путях слизи, попадании туда инородных тел и химических раздражителей.

Эти реакции опосредованы афферентными волокнами целого ряда черепно-мозговых нервов: верхне- гортанного, языкоглоточного, тройничного и т.д.

К рефлексам защитного характера относится прежде всего кашель.

Чихание вызывается обычно изолированным раздражением рецепторов носа и отличается от кашля тем, что голосовая щель с самого начала остается открытой.

Эти реакции опосредованы афферентными волокнами целого ряда черепно-мозговых нервов: верхне- гортанного, языкоглоточного, тройничного и т.д.

К рефлексам защитного характера относится прежде всего кашель.

Чихание вызывается обычно изолированным раздражением рецепторов носа и отличается от кашля тем, что голосовая щель с самого начала остается открытой.

Слайд 31 Глотание сопровождается рефлекторным закрытием голосовой щели и торможением дыхательной активности диафрагмы.

Остановка дыхательных движений (апноэ) может происходить и за счет рефлексов, возникающих при попадании в воздухоносные пути воды (или при погружении головы в воду), воздействие струи воздуха, особенно холодного, и т.п.

Слайд 32 Проприоцепторы дыхательных мышц.

Эти рецепторы контролируют соответствие сокращений «заданию», поступающему

по эфферентным путям от центрального дыхательного механизма.

Если укорочение мышцы оказывается меньше заданного (например, вследствие повышенного сопротивления дыханию), импульсация от интрафузальных волокон усиливается и через посредство гамма-петли повышается активность соответствующих спинальных альфа-мотонейронов.

Сокращение мышцы усиливается, что способствует преодолению возникшего препятствия.

Если укорочение мышцы оказывается меньше заданного (например, вследствие повышенного сопротивления дыханию), импульсация от интрафузальных волокон усиливается и через посредство гамма-петли повышается активность соответствующих спинальных альфа-мотонейронов.

Сокращение мышцы усиливается, что способствует преодолению возникшего препятствия.

Слайд 33Основной инспиратор – диафрагма – беден мышечными веретенами, здесь преобладают сухожильные

рецепторы Гольджи. Функцию афферентной системы, контролирующей ее сокращения по принципу обратной связи, выполняют механорецепторы легких и воздухоносных путей.

Слайд 34Иннервация органов дыхания:

Гт — представительство дыхательного центра в гипоталамусе,

К —

корковое представительство дыхательного центра (условно),

Ап, П—апнейстический и пневмотаксический центры моста.

И, Э—инспираторный и экспираторный бульбарные центры,

Дф и Мр — центры диафрагмального и межреберных нервов в спинном мозге

Ап, П—апнейстический и пневмотаксический центры моста.

И, Э—инспираторный и экспираторный бульбарные центры,

Дф и Мр — центры диафрагмального и межреберных нервов в спинном мозге

Слайд 38Петля поток-объем

Петля представляет собой график

максимальных объемных скоростей потока воздуха

на

выдохе и вдохе как функции объема легких

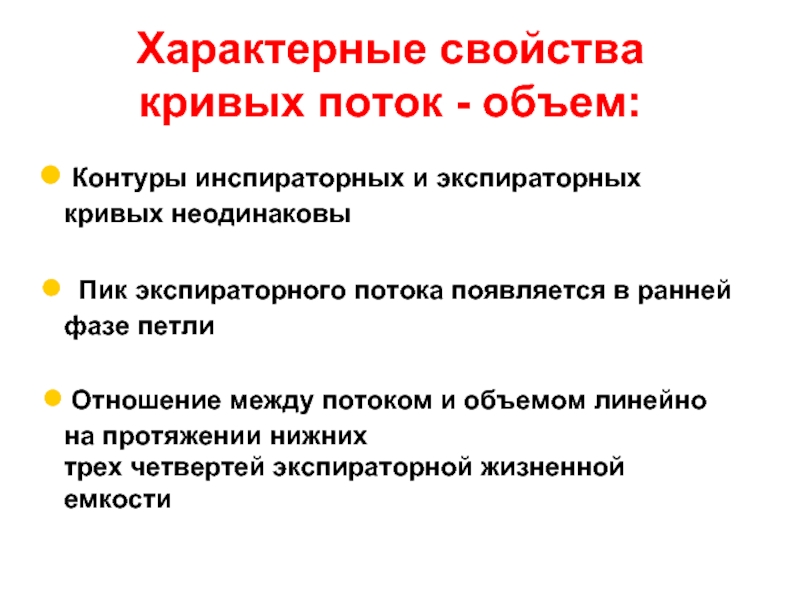

Слайд 39Характерные свойства

кривых поток - объем:

Контуры инспираторных и экспираторных кривых

неодинаковы

Пик экспираторного потока появляется в ранней фазе петли

Отношение между потоком и объемом линейно на протяжении нижних

трех четвертей экспираторной жизненной емкости

Пик экспираторного потока появляется в ранней фазе петли

Отношение между потоком и объемом линейно на протяжении нижних

трех четвертей экспираторной жизненной емкости

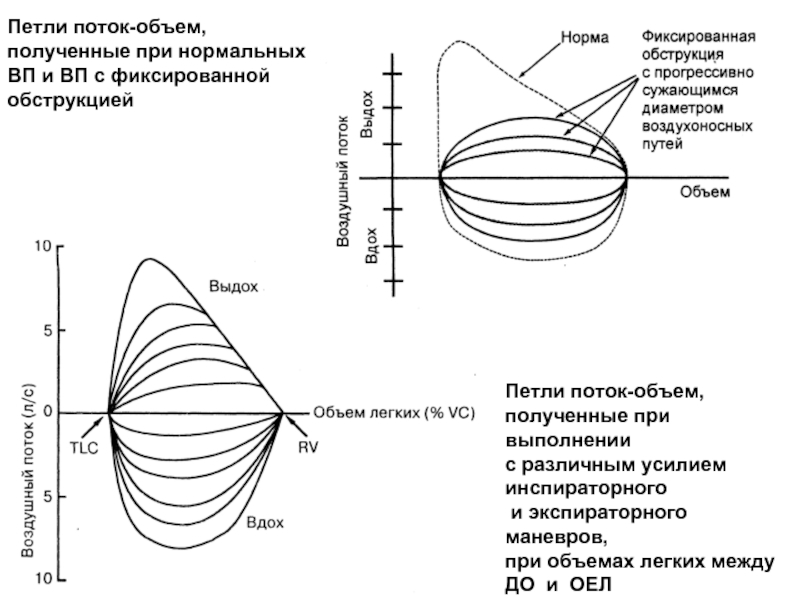

Слайд 40Петли поток-объем, полученные при нормальных ВП и ВП с фиксированной обструкцией

Петли

поток-объем,

полученные при выполнении

с различным усилием инспираторного

и экспираторного маневров,

при объемах легких между

ДО и ОЕЛ

полученные при выполнении

с различным усилием инспираторного

и экспираторного маневров,

при объемах легких между

ДО и ОЕЛ

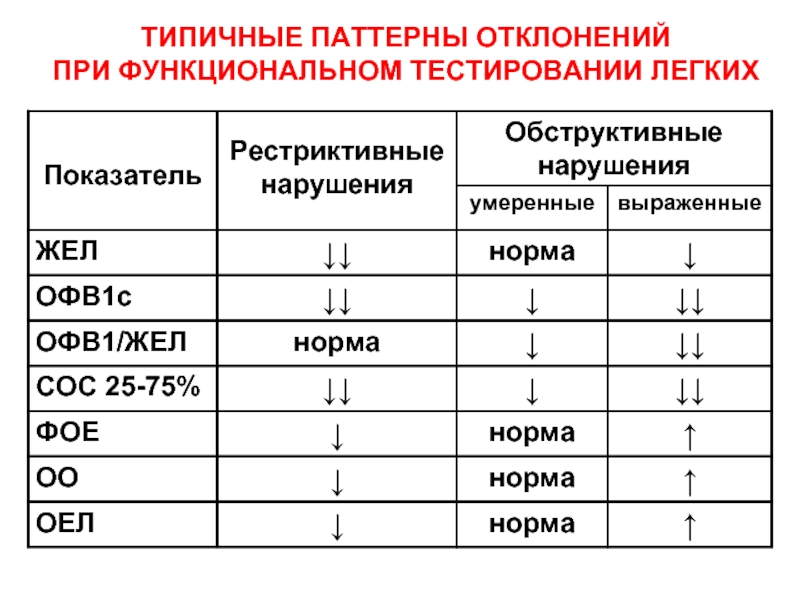

Слайд 41ТИПИЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ ОТКЛОНЕНИЙ

ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ЛЕГКИХ

↓↓

↓

норма

ОФВ1/ЖЕЛ

↑

норма

↓

ОЕЛ

↑

норма

↓

ОО

↑

норма

↓

ФОЕ

↓↓

↓

↓↓

СОС

25-75%

↓↓

↓

↓↓

ОФВ1с

↓

норма

↓↓

ЖЕЛ

выраженные

умеренные

Обструктивные нарушения

Рестриктивные нарушения

Показатель

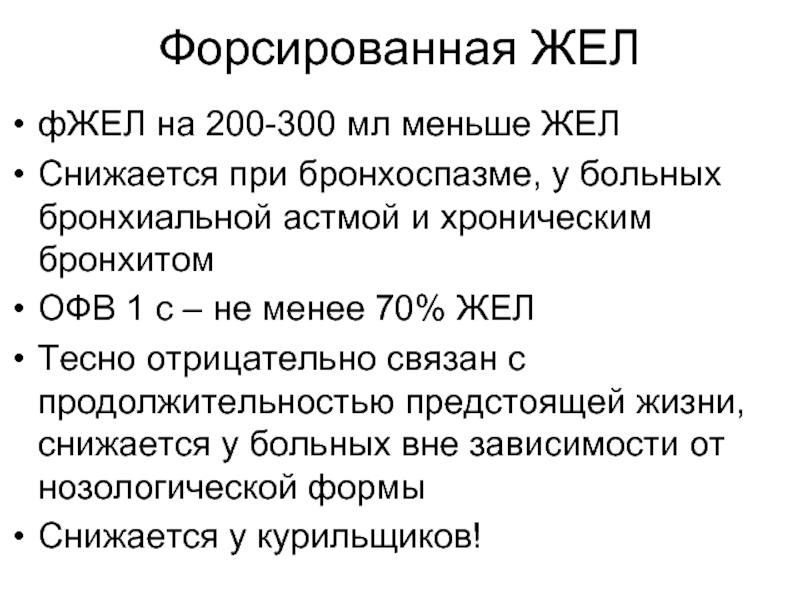

Слайд 42Форсированная ЖЕЛ

фЖЕЛ на 200-300 мл меньше ЖЕЛ

Снижается при бронхоспазме, у больных

бронхиальной астмой и хроническим бронхитом

ОФВ 1 с – не менее 70% ЖЕЛ

Тесно отрицательно связан с продолжительностью предстоящей жизни, снижается у больных вне зависимости от нозологической формы

Снижается у курильщиков!

ОФВ 1 с – не менее 70% ЖЕЛ

Тесно отрицательно связан с продолжительностью предстоящей жизни, снижается у больных вне зависимости от нозологической формы

Снижается у курильщиков!

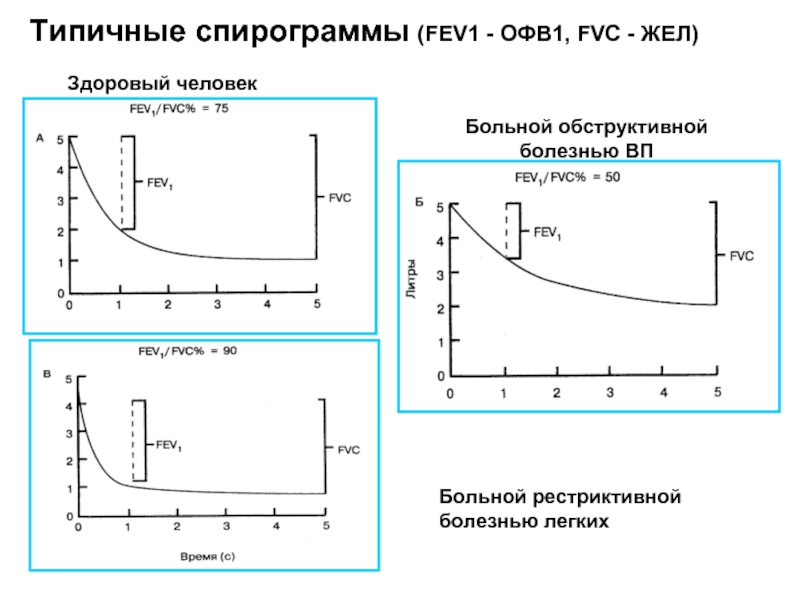

Слайд 43Типичные спирограммы (FEV1 - ОФВ1, FVC - ЖЕЛ)

Здоровый человек

Больной обструктивной

болезнью ВП

Больной

рестриктивной

болезнью легких

болезнью легких

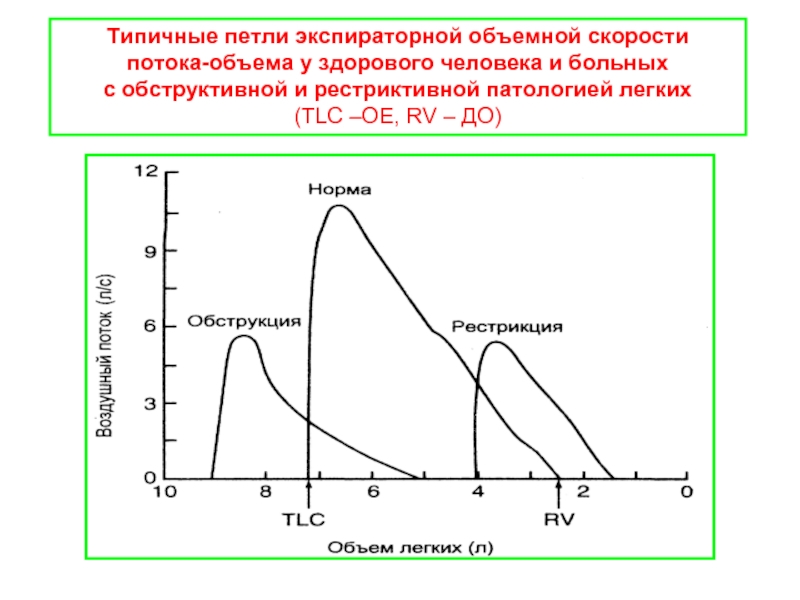

Слайд 44Типичные петли экспираторной объемной скорости

потока-объема у здорового человека и больных

с обструктивной и рестриктивной патологией легких

(TLC –ОЕ, RV – ДО)