- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

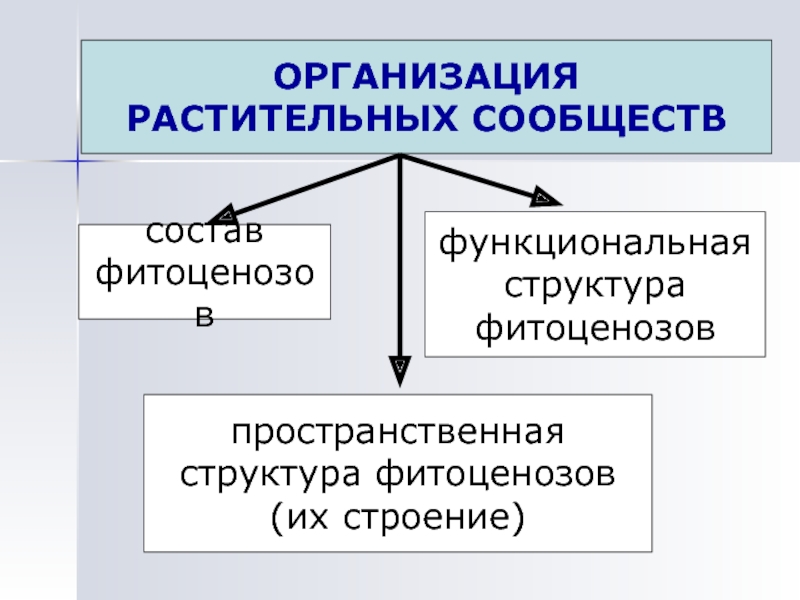

Организация растительных сообществ. (Лекция 2) презентация

Содержание

- 1. Организация растительных сообществ. (Лекция 2)

- 2. Пространственная структура фитоценозов

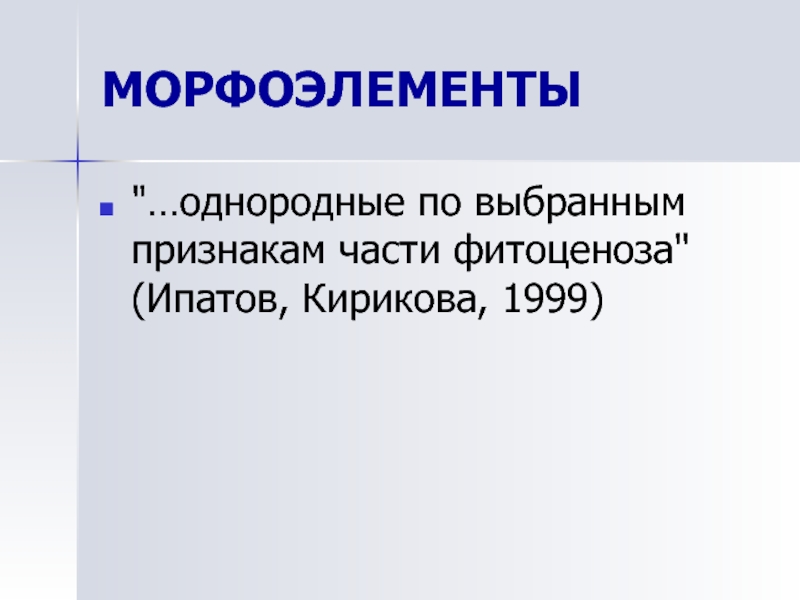

- 3. МОРФОЭЛЕМЕНТЫ "…однородные по выбранным признакам части фитоценоза"

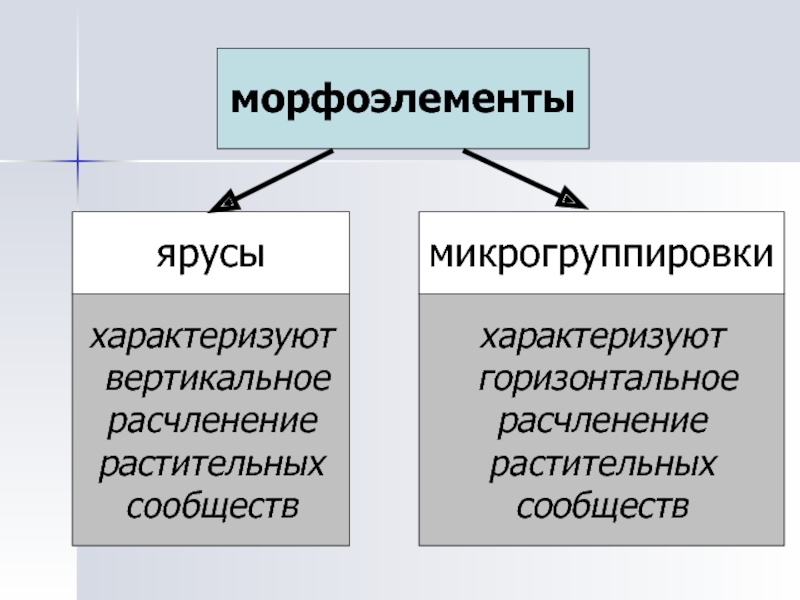

- 4. морфоэлементы ярусы микрогруппировки характеризуют вертикальное расчленение растительных сообществ характеризуют горизонтальное расчленение растительных сообществ

- 5. Вертикальная структура фитоценоза ярусность вертикальный континуум

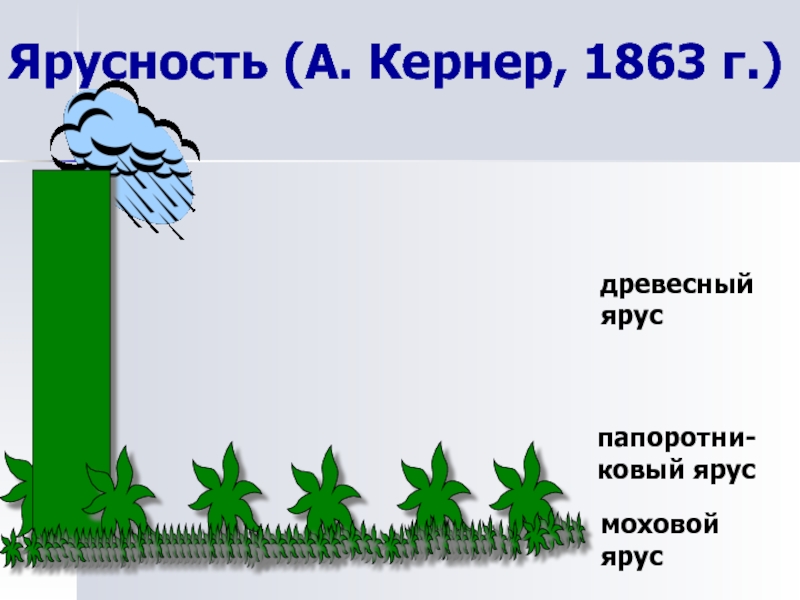

- 6. Ярусность (А. Кернер, 1863 г.)

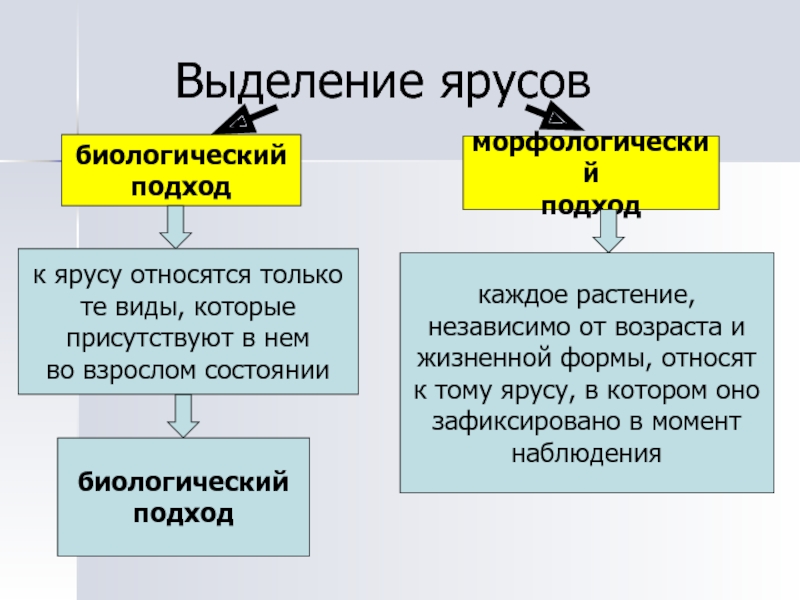

- 7. Выделение ярусов биологический подход морфологический подход

- 8. Схема ярусной структуры сосняка (пойма реки Воронеж, 2000 г.)

- 9. Вертикальная структура фитоценоза ярусность вертикальный континуум

- 10. Вертикальный континуум - абсолютное отсутствие или очень слабая выраженность ярусности.

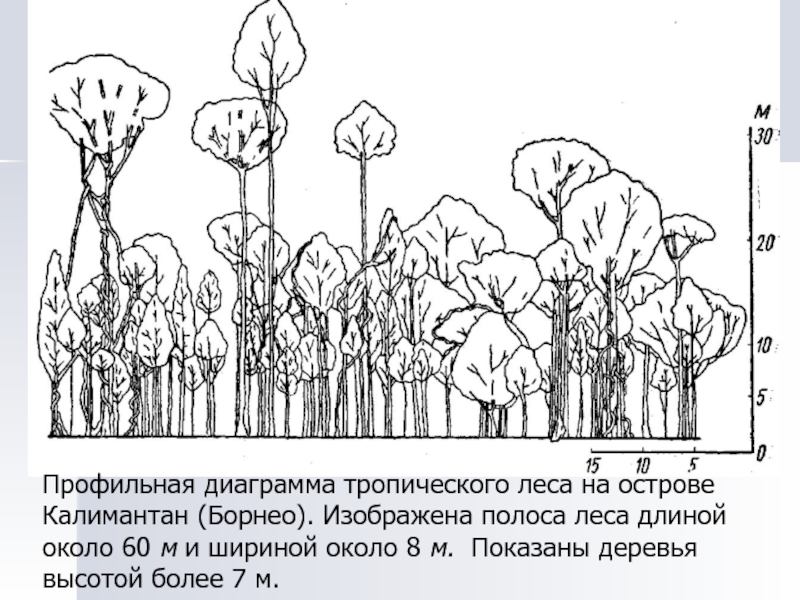

- 11. Профильная диаграмма тропического леса на острове Калимантан

- 12. Горизонтальная структура фитоценоза

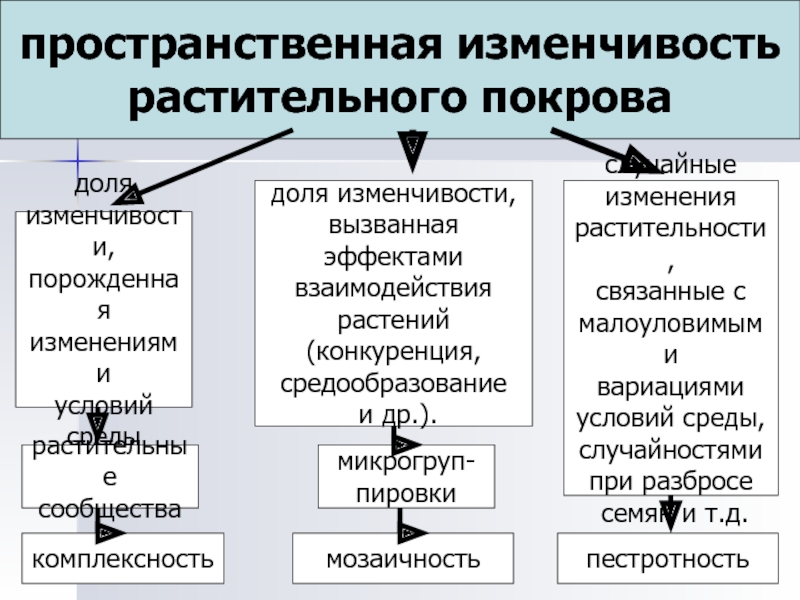

- 13. пространственная изменчивость растительного покрова доля изменчивости,

- 14. Пестротность фитоценозов – случай, когда микрогруппировки не выражены и неоднородность носит случайный характер.

- 15. Мозаичность фитоценозов

- 16. Мозаичность фитоценозов Мозаичность может быть плавной, с

- 17. Типы мозаик Регенерационные Клоновые Антропогенные Зоогенные Аллелопатические Эдафотопические

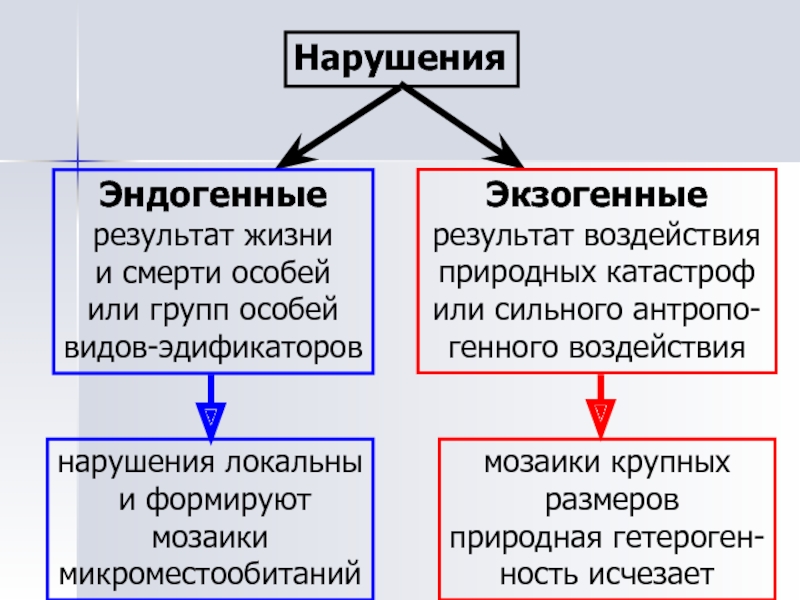

- 18. Нарушения Эндогенные результат жизни и смерти

- 19. Комплексность фитоценозов это неоднородность растительного покрова на

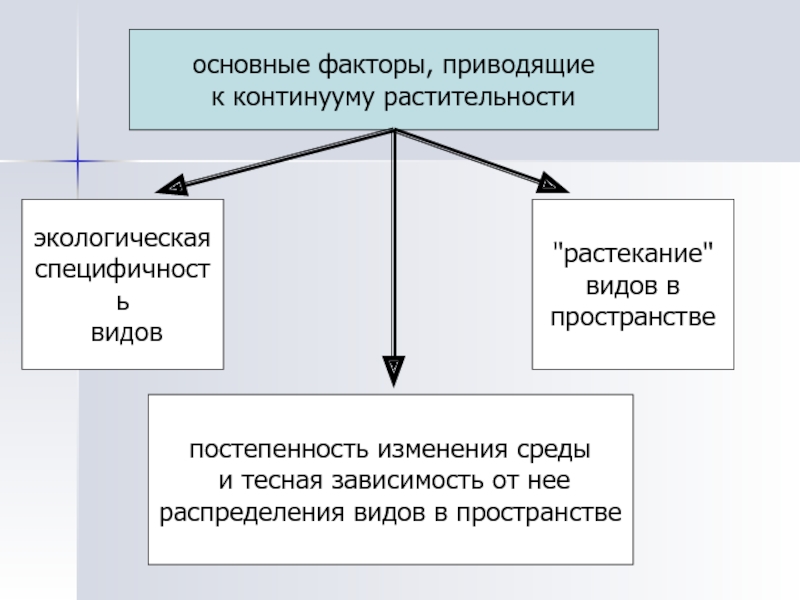

- 20. основные факторы, приводящие к континууму растительности

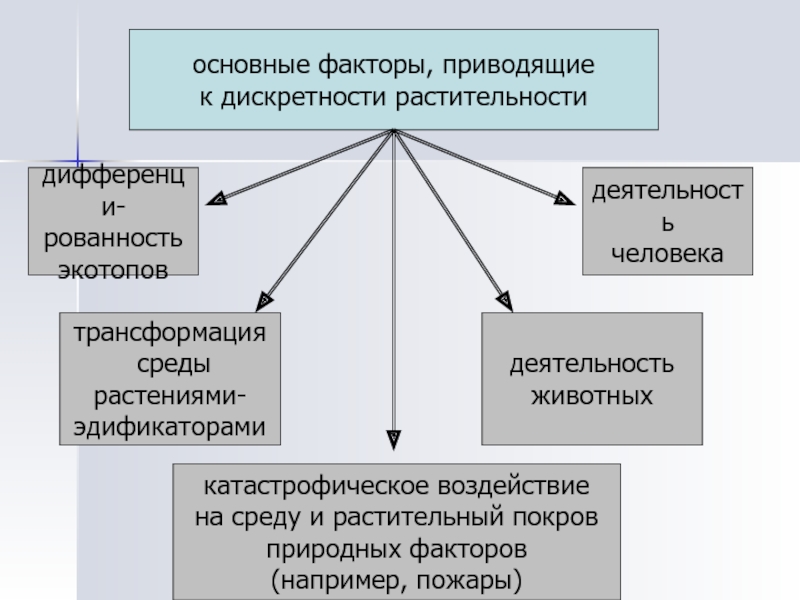

- 21. основные факторы, приводящие к дискретности растительности

- 22. ИЗМЕНЕНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ ВО ВРЕМЕНИ (СИНДИНАМИКА).

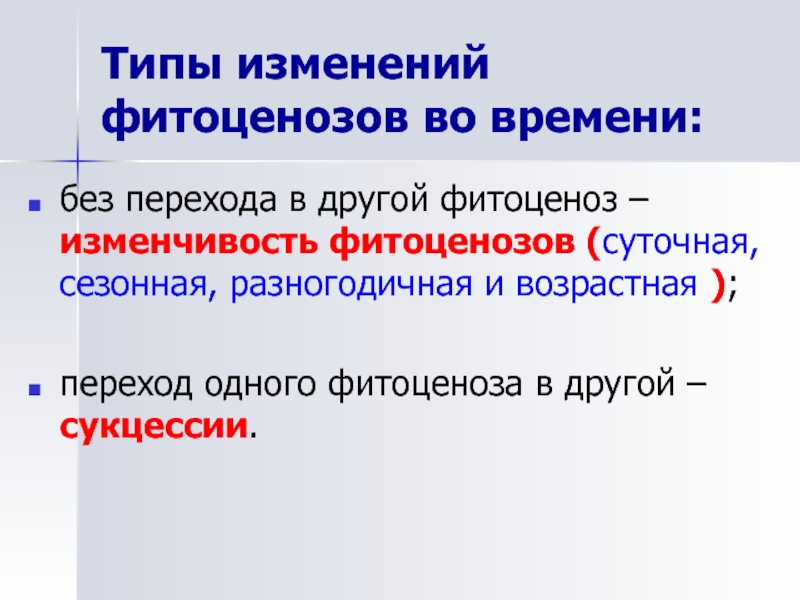

- 23. Типы изменений фитоценозов во времени: без перехода

- 24. Сезонная изменчивость фитоценозов

- 25. связана с изменением в течение года условий

- 26. Изменение условий может быть обусловлено особенностями

- 27. В течение года в фитоценозах может изменяться

- 28. Флуктуации (разногодичная изменчивость) фитоценозов

- 29. (от лат. fluctuatio – колебания) –

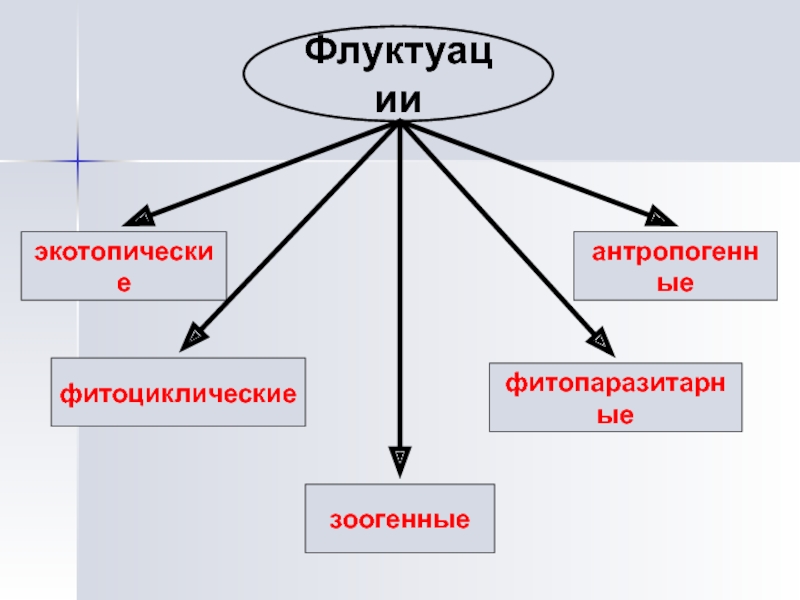

- 30. Флуктуации экотопические фитоциклические зоогенные фитопаразитарные антропогенные

- 31. механизм флуктуаций При формировании фитоценозов в

- 32. механизм флуктуаций Если же условия сильно

- 33. Сукцессии

- 34. Сукцессии различные варианты постепенных направленных, как правило

- 35. Сукцессии можно классифицировать: по происхождению первичные, то

- 36. Сукцессии можно классифицировать: по причинам автогенные –изменения

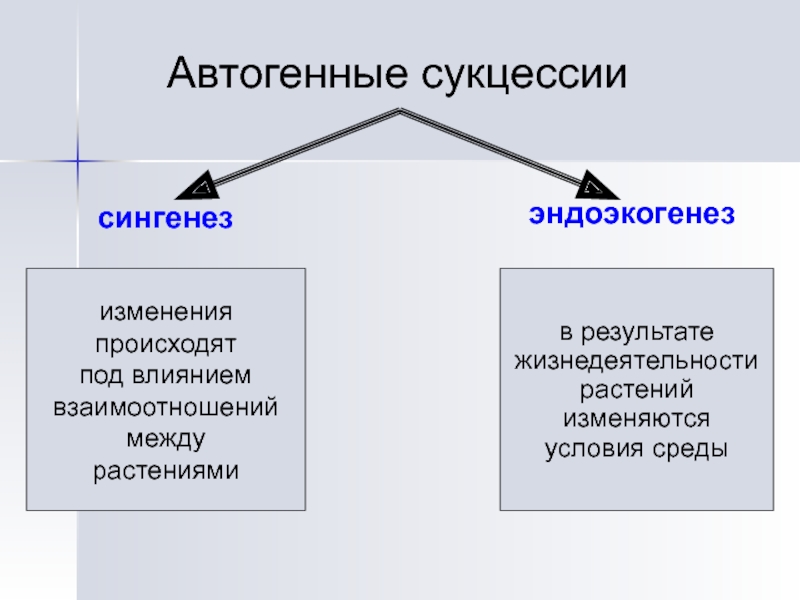

- 37. Автогенные сукцессии сингенез эндоэкогенез изменения происходят

- 38. Оба типа сукцессий очень тесно связаны При

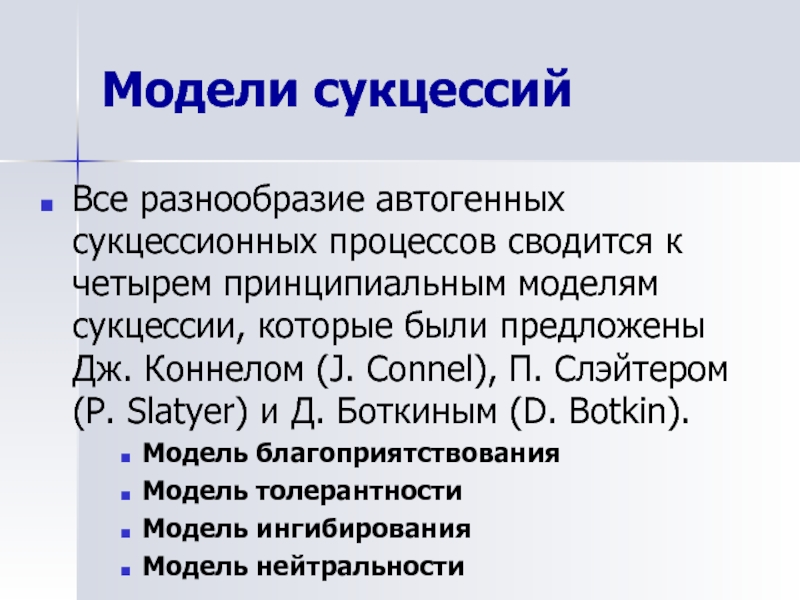

- 39. Модели сукцессий Все разнообразие автогенных сукцессионных процессов

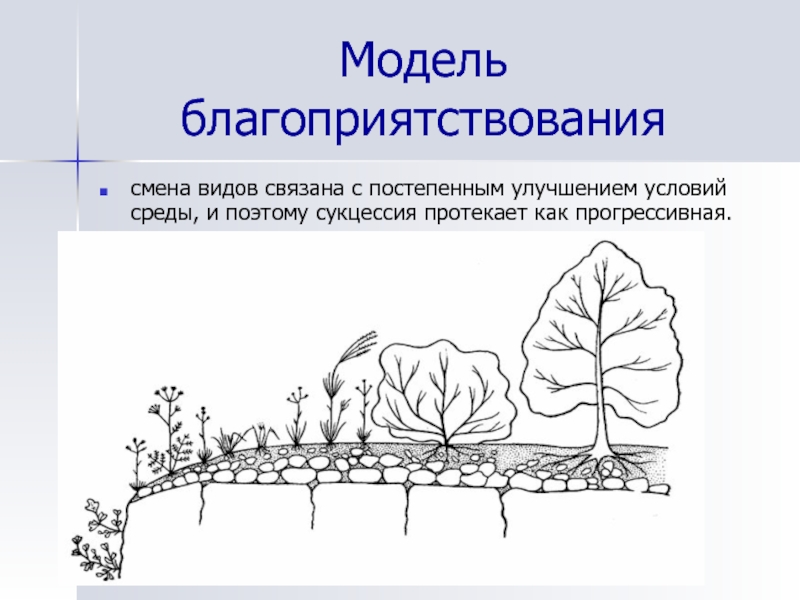

- 40. Модель благоприятствования смена видов связана с постепенным

- 41. Модель толерантности Растения, заселяя местообитания с исходно

- 42. Модель ингибирования соответствует регрессивным сукцессиям, когда процесс

- 43. Модель нейтральности изменения фитоценозов протекают как популяционный

- 44. Смены моделей В большинстве случаев разные периоды

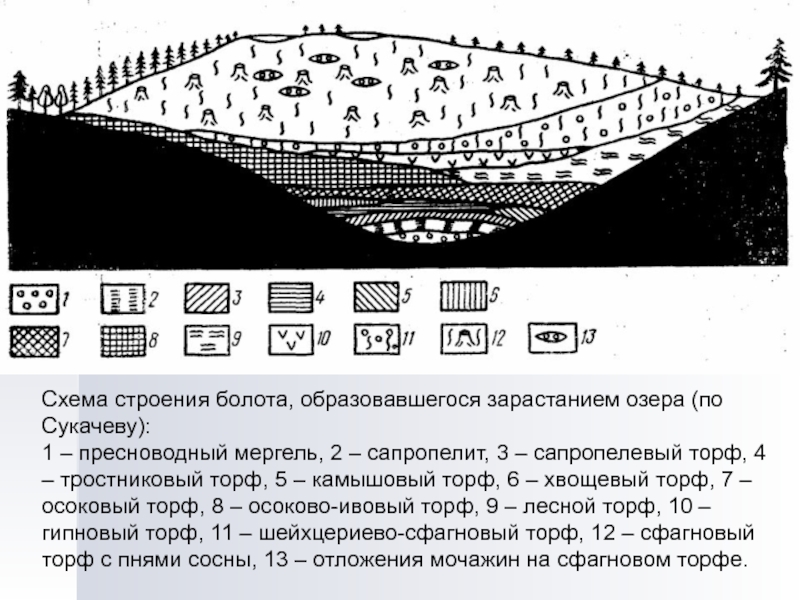

- 45. Схема строения болота, образовавшегося зарастанием озера (по

- 46. Аллогенные сукцессии обусловлены влиянием внешнего фактора, который

- 47. Гологенез При гологенезе меняется растительность целого ландшафта

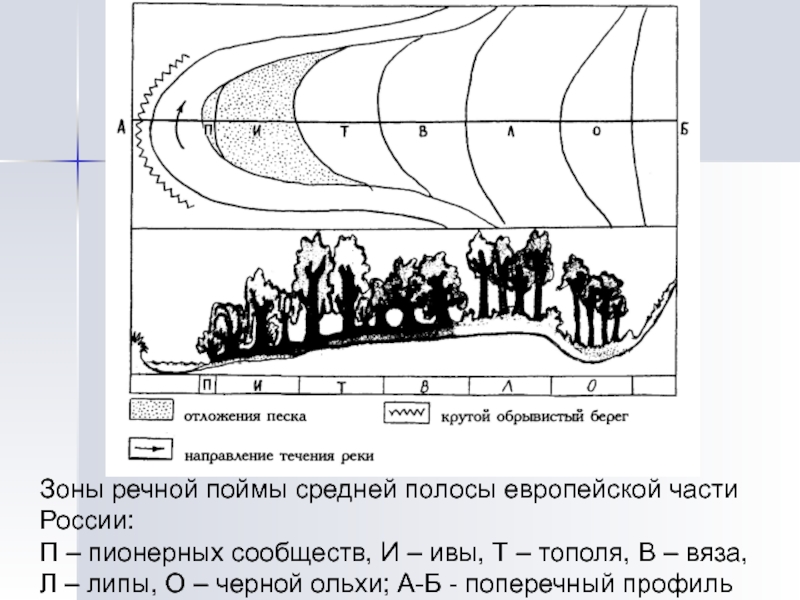

- 48. Зоны речной поймы средней полосы европейской части

- 49. Антропогенный гологенез Например, изменения растительности, происходящие в результате постройки крупных гидротехнических сооружений, например водохранилищ.

- 50. Основная особенность гологенеза: под влиянием внешних факторов

- 51. Гейтогенез – это изменения фитоценозов под влиянием

- 52. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (СИНТАКСОНОМИЯ)

- 53. Типы сообществ, которые выделяются в процессе классификации

- 54. подходы к классификации растительности доминантный (морфолого- флористический) эколого- флористический (Браун-Бланке)

- 55. Растительная ассоциация "Ассоциация есть растительное сообщество определенного

- 56. Растительная ассоциация Если каждый фитоценоз конкретен, то

- 57. Доминантная классификация растительности.

- 58. Данная система классификации растительности основана на эколого-физиогномическом

- 59. Доминантная классификация растительности возникла при систематизации сообществ

- 60. Иерархия Тип растительности выделяется по эколого-морфологическому принципу.

- 61. Иерархия Класс формаций выделяется по близости жизненных

- 62. Иерархия Группа формаций выделяются по сходству экологических

- 63. Иерархия Формация – основная синтаксономическая единица "среднего"

- 64. Иерархия Группа ассоциаций или, для леса, тип

- 65. Иерархия Ассоциация – фитоценозы с однородным видовым

- 66. Эколого-флористическая классификация (Браун-Бланке)

- 67. Основана на дедуктивно-индуктивном подходе, при котором главную

- 68. Упор делается на то, что различные виды

- 69. Уровни верности видов Верные виды (степень верности

- 70. Уровни верности видов Благосклонные виды (степень верности

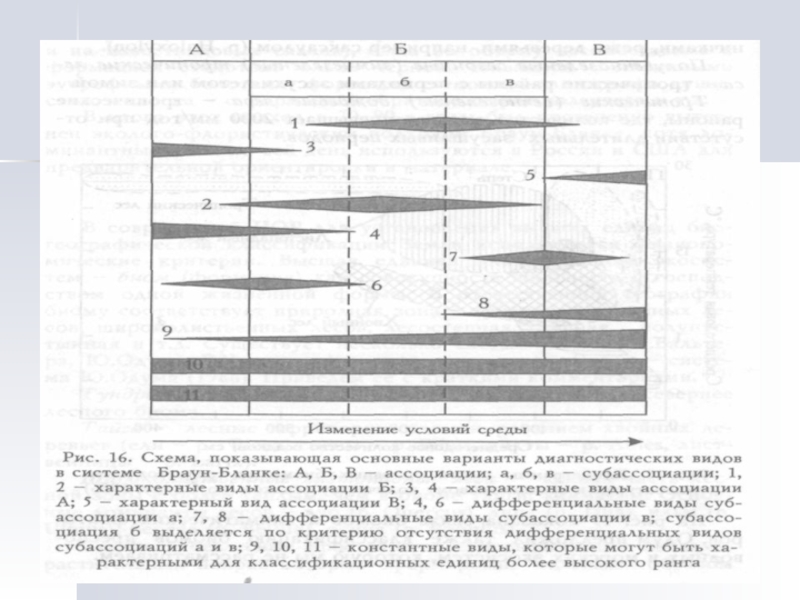

- 71. Характерные виды встречаются только в одном синтаксоне

- 73. Класс – это единица с выраженной собственной

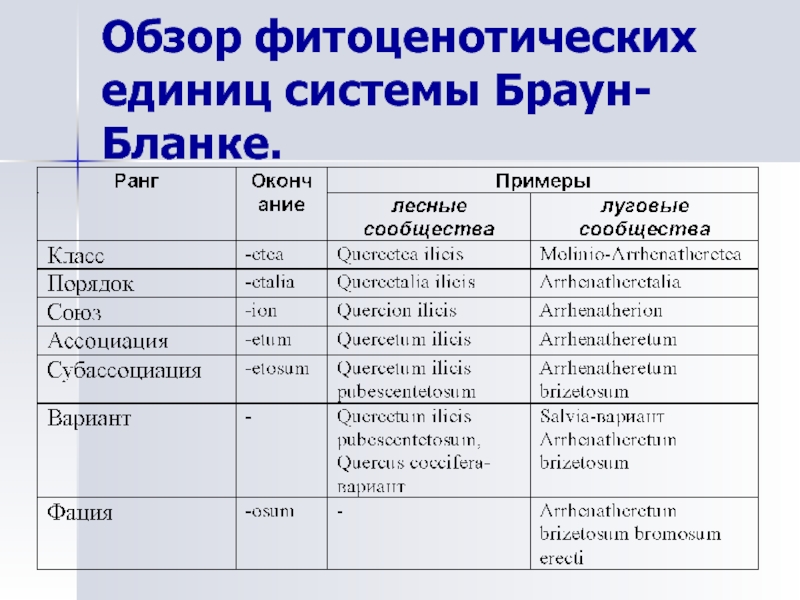

- 74. Обзор фитоценотических единиц системы Браун-Бланке.

- 75. The end.

Слайд 1ОРГАНИЗАЦИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

состав

фитоценозов

пространственная

структура фитоценозов

(их строение)

функциональная

структура

фитоценозов

Слайд 4морфоэлементы

ярусы

микрогруппировки

характеризуют

вертикальное

расчленение

растительных

сообществ

характеризуют

горизонтальное

расчленение

растительных

сообществ

Слайд 7Выделение ярусов

биологический

подход

морфологический

подход

каждое растение,

независимо от возраста и

жизненной формы, относят

к тому ярусу, в котором оно

зафиксировано в момент

наблюдения

к ярусу относятся только

те виды, которые

присутствуют в нем

во взрослом состоянии

биологический

подход

Слайд 11Профильная диаграмма тропического леса на острове Калимантан (Борнео). Изображена полоса леса

Слайд 13пространственная изменчивость

растительного покрова

доля

изменчивости,

порожденная

изменениями

условий

среды

растительные

сообщества

комплексность

доля изменчивости,

вызванная эффектами

взаимодействия

растений

(конкуренция,

средообразование

и др.).

микрогруп-

пировки

мозаичность

случайные

изменения

растительности,

связанные с

малоуловимыми

вариациями

условий

случайностями

при разбросе

семян и т.д.

пестротность

Слайд 14Пестротность фитоценозов

– случай, когда микрогруппировки не выражены и неоднородность носит случайный

Слайд 16Мозаичность фитоценозов

Мозаичность может быть плавной, с нерезкими границами между микрогруппировками, и

Слайд 18Нарушения

Эндогенные

результат жизни

и смерти особей

или групп особей

видов-эдификаторов

нарушения локальны

и

мозаики

микроместообитаний

Экзогенные

результат воздействия

природных катастроф

или сильного антропо-

генного воздействия

мозаики крупных

размеров

природная гетероген-

ность исчезает

Слайд 19Комплексность фитоценозов

это неоднородность растительного покрова на надфитоценотическом уровне. Она проявляется в

Слайд 20основные факторы, приводящие

к континууму растительности

экологическая

специфичность

видов

"растекание"

видов в

пространстве

постепенность изменения среды

и тесная зависимость от нее

распределения видов в пространстве

Слайд 21основные факторы, приводящие

к дискретности растительности

дифференци-

рованность

экотопов

трансформация

среды

растениями-

эдификаторами

катастрофическое воздействие

на среду и растительный покров

природных факторов

(например, пожары)

деятельность

человека

деятельность

животных

Слайд 23Типы изменений фитоценозов во времени:

без перехода в другой фитоценоз –изменчивость фитоценозов

переход одного фитоценоза в другой – сукцессии.

Слайд 25связана с изменением в течение года условий произрастания растений и с

Изменения регулярно повторяются из года в год, и поэтому их с определенной долей уверенности можно предсказать заранее.

Слайд 26Изменение условий

может быть обусловлено

особенностями

климата

особенностями

фитоклимата

особенностями

гидрологичес-

кого режима

воздействием

человека и

животных

Слайд 27В течение года в фитоценозах может изменяться

структура (особенно сильно заметно

состав (флористический и экобиоморфный состав обычно не меняется, но численность особей и состав ценопопуляций различных видов при этом подвержены существенным колебаниям);

количественные соотношения между разными видами (различные виды способны активно расти, накапливать большую биомассу, цвести и плодоносить в разное время, сменяя друг друга вплоть до того, что может происходить смена видов-доминантов).

Слайд 29 (от лат. fluctuatio – колебания) – ненаправленные различно ориентированные или

Термин "флуктуация" впервые применил в 1939 г. Х. Глизон.

Флуктуации

Слайд 31механизм флуктуаций

При формировании фитоценозов в их состав в первую очередь

Если экотоп константен, то в состав фитоценозов будут входить виды, имеющие сходные экологические амплитуды.

Слайд 32механизм флуктуаций

Если же условия сильно изменяются по годам, в состав

В неблагоприятные для некоторых видов годы их особи могут переходить в покоящееся или угнетенное состояние, и в результате этого будет создаваться впечатление, что они исчезли. В благоприятные же годы покоящиеся особи становятся активными, а угнетенные развивают мощные надземные побеги.

Слайд 34Сукцессии

различные варианты постепенных направленных, как правило необратимых изменений растительности, которые могут

Именно направленность и масштаб изменений – основное, что отличает сукцессии от флуктуаций.

Слайд 35Сукцессии можно классифицировать:

по происхождению

первичные, то есть те, которые начинаются на субстратах,

вторичные, происходящие на месте уже сформировавшихся фитоценозов после их нарушения или уничтожения;

Слайд 36Сукцессии можно классифицировать:

по причинам

автогенные –изменения фитоценозов вызываются внутренними по отношению к

аллогенные – изменения фитоценозов вызываются внешними по отношению к фитоценозу причинами.

Кроме этого, по предложению В. Н. Сукачева различают по два типа автогенных и аллогенных сукцессий.

Слайд 37Автогенные сукцессии

сингенез

эндоэкогенез

изменения

происходят

под влиянием

взаимоотношений

между

растениями

в результате

жизнедеятельности

растений

изменяются

условия среды

Слайд 38Оба типа сукцессий очень тесно связаны

При сингенезе также происходит изменение условий

При эндоэкогенезе взаимоотношения между растениями также определенным образом влияют на изменения в фитоценозе, но гораздо слабее, чем преобразование фитоценозом собственной среды обитания.

Слайд 39Модели сукцессий

Все разнообразие автогенных сукцессионных процессов сводится к четырем принципиальным моделям

Модель благоприятствования

Модель толерантности

Модель ингибирования

Модель нейтральности

Слайд 40Модель благоприятствования

смена видов связана с постепенным улучшением условий среды, и поэтому

Слайд 41Модель толерантности

Растения, заселяя местообитания с исходно благоприятными условиями среды, постепенно расходуют

Слайд 42Модель ингибирования

соответствует регрессивным сукцессиям, когда процесс приостанавливается в результате появления в

Слайд 43Модель нейтральности

изменения фитоценозов протекают как популяционный процесс, при котором происходит смена

Такие сукцессии крайне редки и чаще эта модель распространяется только на формирование видового состава, а количественные соотношения между видами обуславливаются ослабленным проявлением эффектов благоприятствования, ингибирования или толерантности.

Слайд 44Смены моделей

В большинстве случаев разные периоды сукцессии протекают в соответствии с

Чаще всего процесс начинается с модели благоприятствования (за счет улучшения условий среды, эффекта группы и других форм мутуализма или комменсализма) или нейтральности и заканчивается моделью толерантности.

Дело в том, что на самых ранних стадиях автогенных сукцессий конкуренция между растениями чаще всего ослаблена, в дальнейшем же даже в случае сильной биотической трансформации местообитания в направлении улучшения условий и развития сукцессии по типу прогрессивной конкуренция обостряется.

Слайд 45Схема строения болота, образовавшегося зарастанием озера (по Сукачеву):

1 – пресноводный

Слайд 46Аллогенные сукцессии

обусловлены влиянием внешнего фактора, который действует на фитоценоз. В его

Они разделяются на

гологенез– сукцессии, являющиеся следствием процессов развития ландшафтов, обусловленных как природными, так и антропогенными причинами

гейтогенез– сукцессии, обусловленные внешними факторами, которые не связаны с общими тенденциями развития ландшафта и имеют, главным образом, антропогенную природу.

Слайд 47Гологенез

При гологенезе меняется растительность целого ландшафта или его существенной части.

Такие

Слайд 48Зоны речной поймы средней полосы европейской части России:

П – пионерных

Слайд 49Антропогенный гологенез

Например, изменения растительности, происходящие в результате постройки крупных гидротехнических сооружений,

Слайд 50Основная особенность гологенеза:

под влиянием внешних факторов согласованно и закономерно изменяется совокупность

Слайд 51Гейтогенез

– это изменения фитоценозов под влиянием действия внешних факторов, которые не

Основной фактор - человек.

В результате его деятельности происходят, главным образом, регрессивные сукцессии, называемые дигрессиями.

Если в фитоценозе сохранилась хотя бы половина видов, то после прекращения действия фактора возможно самовосстановление фитоценоза в результате восстановительной сукцессии, или демутациеи.

Слайд 53Типы сообществ, которые выделяются в процессе классификации

(синтаксоны) –

это абстрактные классы,

Слайд 54подходы к классификации

растительности

доминантный

(морфолого-

флористический)

эколого-

флористический

(Браун-Бланке)

Слайд 55Растительная ассоциация

"Ассоциация есть растительное сообщество определенного флористического состава с особыми условиями

Ассоциация – это основная единица растительного покрова. Это типологическая единица, тип фитоценоза.

Слайд 56Растительная ассоциация

Если каждый фитоценоз конкретен, то ассоциация в одно и то

Каждый фитоценоз, относящийся к той или иной ассоциации, наряду с общими, свойственными всем сходным фитоценозам признакам, может обладать и некоторыми случайными, индивидуальными, которые при характеристике ассоциации отбрасываются.

Слайд 58Данная система классификации растительности основана на эколого-физиогномическом принципе, причем более всего

Слайд 59Доминантная классификация растительности возникла при систематизации сообществ лесов умеренного климата с

Основными единицами этой классификации являются формация – совокупность сообществ с одним доминантом (реже с группой доминирующих видов одной жизненной формы), и ассоциация, которая выделяется по 2-3 доминантам.

Слайд 60Иерархия

Тип растительности выделяется по эколого-морфологическому принципу. Так, для Беларуси основными типами

Слайд 61Иерархия

Класс формаций выделяется по близости жизненных форм эдификаторов. Так, в Беларуси

Слайд 62Иерархия

Группа формаций выделяются по сходству экологических особенностей эдификаторов. Если мы возьмем

Слайд 63Иерархия

Формация – основная синтаксономическая единица "среднего" ранга. К одной формации относят

Слайд 64Иерархия

Группа ассоциаций или, для леса, тип леса выделяется по общности эдификаторов

Слайд 65Иерархия

Ассоциация – фитоценозы с однородным видовым составом, выражающимся в общности основных

Слайд 67Основана на дедуктивно-индуктивном подходе, при котором главную роль играет процесс установления

Слайд 68Упор делается на то, что различные виды по-разному связаны с различными

Свойство видов быть более или менее прочно связанными с определенным типом фитоценозов Браун-Бланке называет верностью.

Слайд 69Уровни верности видов

Верные виды (степень верности 5) – виды, исключительно или

Прочные виды (степень верности 4) – виды, встречающиеся и в других сообществах, но более редко и в меньшем числе или с пониженной жизненностью.

Слайд 70Уровни верности видов

Благосклонные виды (степень верности 3) – виды, которые встречаются

Неопределенные виды (степень верности 2) – виды без явно выраженной связи с каким-либо определенным типом сообществ.

Чуждые виды (степень верности 1) – редкие и большей частью случайные включения из других растительных сообществ или же реликты ранее бывших растительных сообществ.

Слайд 71Характерные виды встречаются только в одном синтаксоне или встречаются в этом

Дифференцирующие виды диагностируют границей своего ареала и входят в состав нескольких синтаксонов.

Константные виды встречаются с высоким постоянством и часто с высоким обилием, но проходят через этот синтаксон «транзитом». Виды, константные для низших единиц классификации, могут быть дифференцирующими или характерными для более высоких единиц классификации.

Слайд 73Класс – это единица с выраженной собственной физиономией, флористическая комбинация при

Порядок – крупный вариант класса, устанавливаемый на основе флористических критериев.

Союз чаще всего является географическим или экологическим вариантом порядка.

Ассоциация является основной единицей растительности. Она выделяется на основании анализа всего флористического состава и отличается свойственными ей характерными видами, которые могут быть верными, прочными или же только благосклонными.

Нижестоящие таксоны, относящиеся к субассоциациям, вариантам ассоциаций и фациям, не имеют своих характерных видов и отличаются лишь дифференциальными видами. При этом субассоциации и варианты представляют собой отклонения от основного типа ассоциации, обусловленные либо эдафически, либо климатически, либо хорологически. Более значительные отклонения дают основания для выделения субассоциаций, менее значительные – вариантов.

Фация – самая мелкая единица, выделяемая в пределах вариантов по общности доминант.