фосфатной группы. Коферментом является АТФ. В этой молекуле остатки фосфорной кислоты связаны между собой макроэргической связью. Кроме АТФ могут учавствовать молекулы ЦТФ, ГТФ, УТФ.

б) п/кл аминотрансферазы.

Ферменты отвечают за перенос аминогрупп.

Коферментом является передоксильфосфат, является производным пиридоксина − витамина В6.

в) п/кл ацилтрансферазы.

Переносят остатки органических кислот. Коферментом является кофермент А, производное пантотеновой кислоты.

г) п/кл переносящие одноуглеродные группы(СН, СН3).

Коферментом является тетрагидрофолиевая кислота, производная витамина − фолиевая кислота.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Механизм действия ферментов презентация

Содержание

- 1. Механизм действия ферментов

- 2. III. Гидролазы. Ферменты, катализирующие расщепление веществ с

- 3. Механизм действия ферментов Биологический ферментативный катализ является

- 4. Снижение энергии активации достигается за счет: 1.

- 5. 3. теория индуцированного соответствия. Предложил Кошланд. После

- 6. 4. образование промежуточных комплексов. а) кислотно-основный катализ.

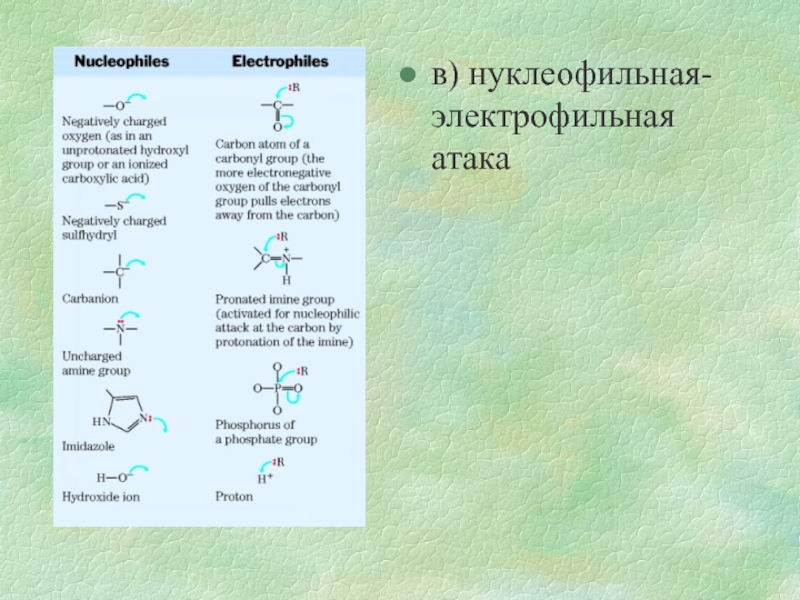

- 7. в) нуклеофильная-электрофильная атака

- 8. Факторы, влияющие на активность фермента Концентрация субстрата.

- 9. Km - константа Михаэлиса. Лимитирующим фактором протекания

- 10. Уравнение Лайнуивера-Берка

Слайд 1II. Трансферазы.

а) п/кл фосфотрансферазы.

Все трансферазы переносят функционольные группы. Фосфотрансферазы катализируют перенос

Слайд 2III. Гидролазы.

Ферменты, катализирующие расщепление веществ с участием воды. Они не нуждаются

в коферментах.

IV. Лиазы.

Ферменты, катализирующие присоединение веществ по двойным связям.

V. Изомеразы.

Катализируют внутримолекулярные перегруппировки. Имеют окончание –изомераза или –мутаза. Могут осуществлять рацимизацию, транс-,цисизомеризацию, внутримолекулярный перенос функциональных групп. Коферментом является цианкобаламин − производное витамина В12.

VI. Лигазы = синтетазы.

Ферменты, осуществляющие энергозависимый синтез. Поставщиком обычно является внутриклеточный пирофосфат(АТФ, АДФ).

IV. Лиазы.

Ферменты, катализирующие присоединение веществ по двойным связям.

V. Изомеразы.

Катализируют внутримолекулярные перегруппировки. Имеют окончание –изомераза или –мутаза. Могут осуществлять рацимизацию, транс-,цисизомеризацию, внутримолекулярный перенос функциональных групп. Коферментом является цианкобаламин − производное витамина В12.

VI. Лигазы = синтетазы.

Ферменты, осуществляющие энергозависимый синтез. Поставщиком обычно является внутриклеточный пирофосфат(АТФ, АДФ).

Слайд 3Механизм действия ферментов

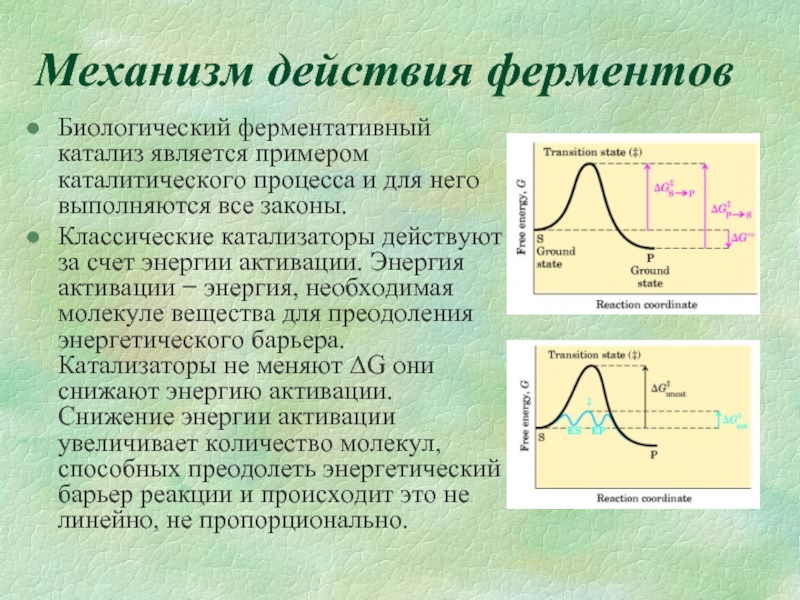

Биологический ферментативный катализ является примером каталитического процесса и для

него выполняются все законы.

Классические катализаторы действуют за счет энергии активации. Энергия активации − энергия, необходимая молекуле вещества для преодоления энергетического барьера. Катализаторы не меняют ΔG они снижают энергию активации. Снижение энергии активации увеличивает количество молекул, способных преодолеть энергетический барьер реакции и происходит это не линейно, не пропорционально.

Классические катализаторы действуют за счет энергии активации. Энергия активации − энергия, необходимая молекуле вещества для преодоления энергетического барьера. Катализаторы не меняют ΔG они снижают энергию активации. Снижение энергии активации увеличивает количество молекул, способных преодолеть энергетический барьер реакции и происходит это не линейно, не пропорционально.

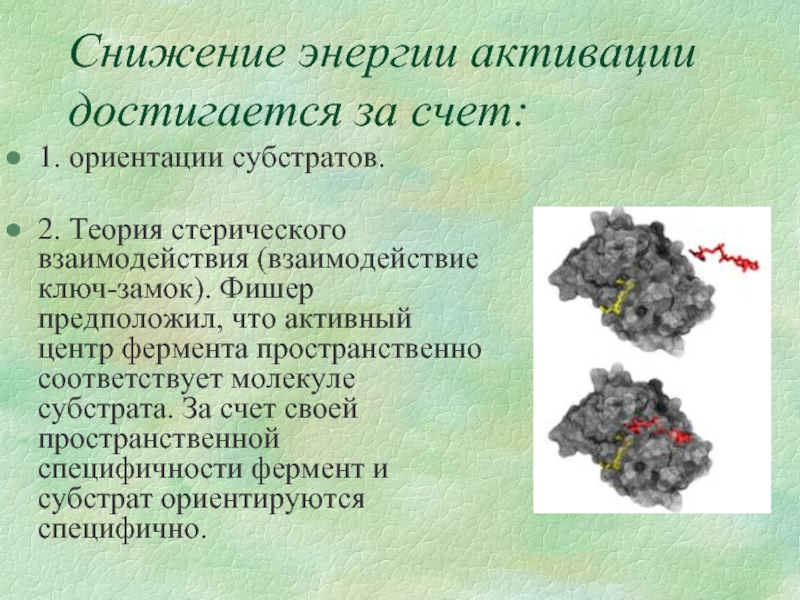

Слайд 4Снижение энергии активации достигается за счет:

1. ориентации субстратов.

2. Теория стерического взаимодействия

(взаимодействие ключ-замок). Фишер предположил, что активный центр фермента пространственно соответствует молекуле субстрата. За счет своей пространственной специфичности фермент и субстрат ориентируются специфично.

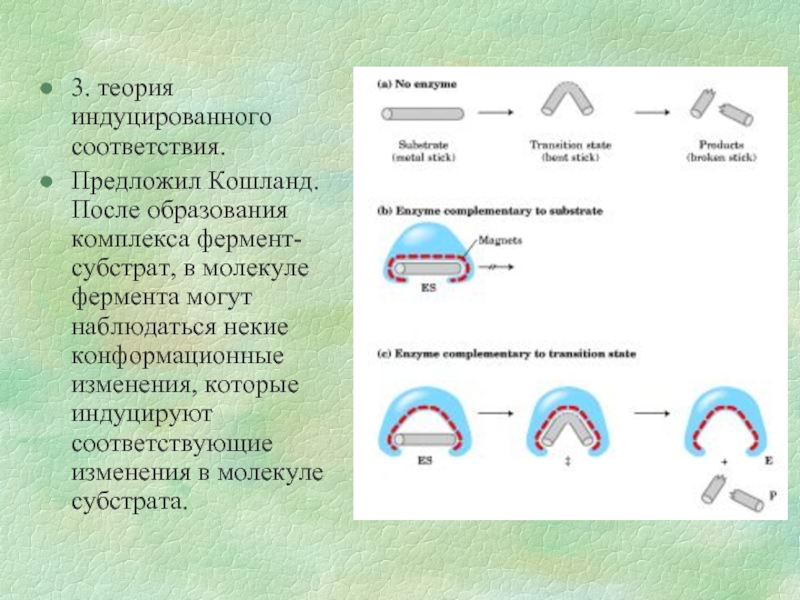

Слайд 53. теория индуцированного соответствия.

Предложил Кошланд. После образования комплекса фермент-субстрат, в молекуле

фермента могут наблюдаться некие конформационные изменения, которые индуцируют соответствующие изменения в молекуле субстрата.

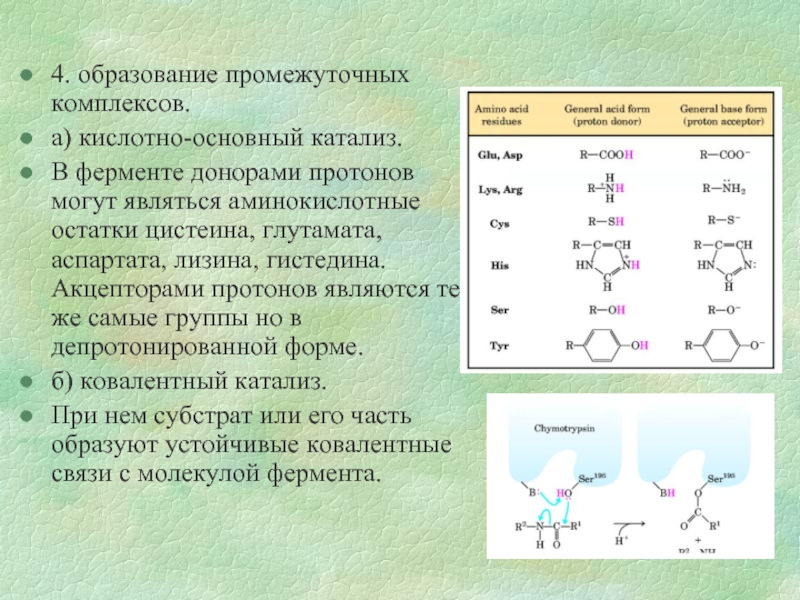

Слайд 64. образование промежуточных комплексов.

а) кислотно-основный катализ.

В ферменте донорами протонов могут являться

аминокислотные остатки цистеина, глутамата, аспартата, лизина, гистедина. Акцепторами протонов являются те же самые группы но в депротонированной форме.

б) ковалентный катализ.

При нем субстрат или его часть образуют устойчивые ковалентные связи с молекулой фермента.

б) ковалентный катализ.

При нем субстрат или его часть образуют устойчивые ковалентные связи с молекулой фермента.

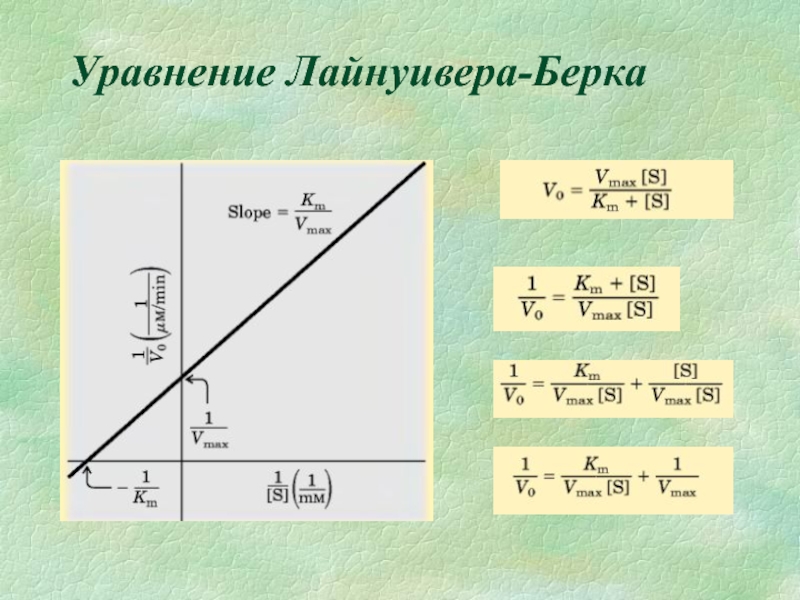

Слайд 8Факторы, влияющие на активность фермента

Концентрация субстрата.

В 1913г. Михаэлис и Ментен проедложили

уравнение

υ = υmax[S]/Km+[S]

υ = υmax[S]/Km+[S]

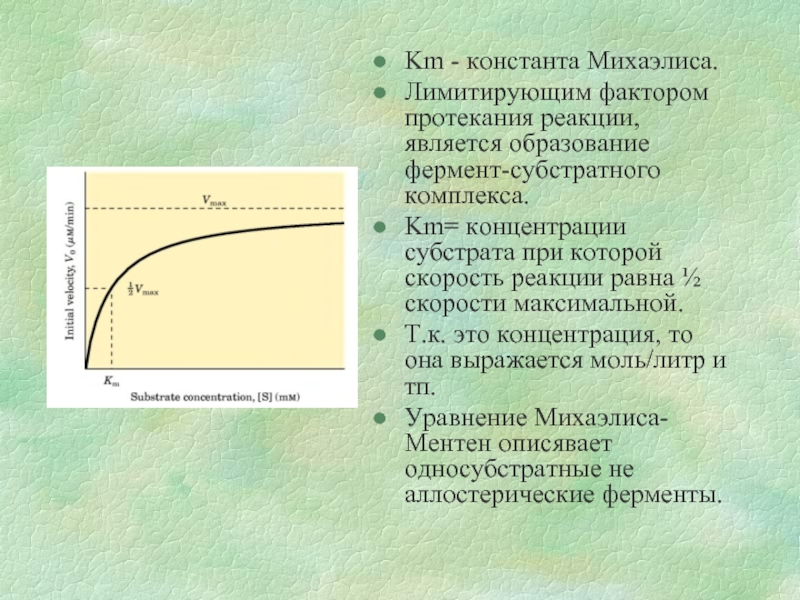

Слайд 9Km - константа Михаэлиса.

Лимитирующим фактором протекания реакции, является образование фермент-субстратного комплекса.

Km=

концентрации субстрата при которой скорость реакции равна ½ скорости максимальной.

Т.к. это концентрация, то она выражается моль/литр и тп.

Уравнение Михаэлиса-Ментен описявает односубстратные не аллостерические ферменты.

Т.к. это концентрация, то она выражается моль/литр и тп.

Уравнение Михаэлиса-Ментен описявает односубстратные не аллостерические ферменты.

![Факторы, влияющие на активность ферментаКонцентрация субстрата.В 1913г. Михаэлис и Ментен проедложили уравнениеυ = υmax[S]/Km+[S]](/img/tmb/3/210911/c93f46b8b4f4a04aef98e59bcc5e435a-800x.jpg)