20 тыс. видов, заселивших практически все водоемы земного шара: моря, океаны, разнообразные пресные, солоноватые, пересыхающие и пещерные водоемы.

Освоение разнообразных водных местообитаний привело к возникновению большого числа видов костных рыб, отличающихся друг от друга внешним обликом, особенностями морфологии, физиологии, экологии и поведения.

Подразделяются на 2 п/класса:

п/кл. Лопастеперые (Sarcopterygii) – кистеперые, двоякодышащие, всего около 10 современных видов и

п/кл. Лучеперые (Actinopterygii), объединяющий абсолютное большинство современных рыб, более 20 тыс. видов.

- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Класс Костные рыбы презентация

Содержание

- 1. Класс Костные рыбы

- 2. Тип Хордовые – Chordata Подтип Бесчерепные –

- 3. Представители п/кл Лопастеперые имеют чешую космоидную либо

- 4. Покровы. Разновидности чешуи костных рыб:· • космоидная

- 5. Скелет костных рыб состоит преимущественно из костной

- 7. Позвоночник рыб способен изгибаться в горизонтальной плоскости.

- 9. В результате окостенения первичной верхней челюсти –

- 10. Подъязычная дуга представлена только основными костями: парными

- 12. Пищеварительная система. У костных рыб по сравнению

- 13. Органы дыхания и газообмен. Основным органом

- 14. В газообмене участвует и плавательный пузырь.

- 17. Органы выделения представлены парными мезонефрическими (туловищными) почками,

- 19. Большинство костных рыб раздельнополы. Однако известны случаи

- 20. Успешность размножения обеспечивается встречей половозрелых и готовых

- 21. Передний мозг (telencephalon) относительно невелик, от него

- 22. В ориентации и общении костных рыб

- 23. Образ жизни костных рыб Жизнь костной рыбы

- 24. Роль рыб в водных биоценозах. Площадь

- 25. Экономическое значение рыб. По данным

- 26. Основной лов рыбы в Беларуси ведется на

- 27. Рыболовами-любителями Беларуси (около 80 тыс. зарегистрированных членов

- 28. Краткий систематический обзор современных костных рыб

- 29. Н/отр Двоякодышащие рыбы – DIPNEUSTOMORPHA, Отр.

- 30. Н/отр.

- 31. Сем. С е л ь д е

- 32. П/отр. Корюшковидные – Osmeroidei, 5 сем., около

- 33. Сем. М у р е н о

- 34. Сем. В ь ю н о в

- 35. Н/отр. АТЕРИНОИДНЫЕ – ATHERINOMORPHA, 3 отр., 17

- 36. Н/отр ПЕРКОИДНЫЕ – PERCOMORPHA, 11 отр., 190–200

- 37. Сем. Г о л о в е

- 38. Отр. Пегасообразные – Pegasiformes.

Слайд 1Зоология

Кл. КОСТНЫЕ РЫБЫ – ОSTEICHTHYES

Самый многочисленный класс позвоночных животных насчитывает более

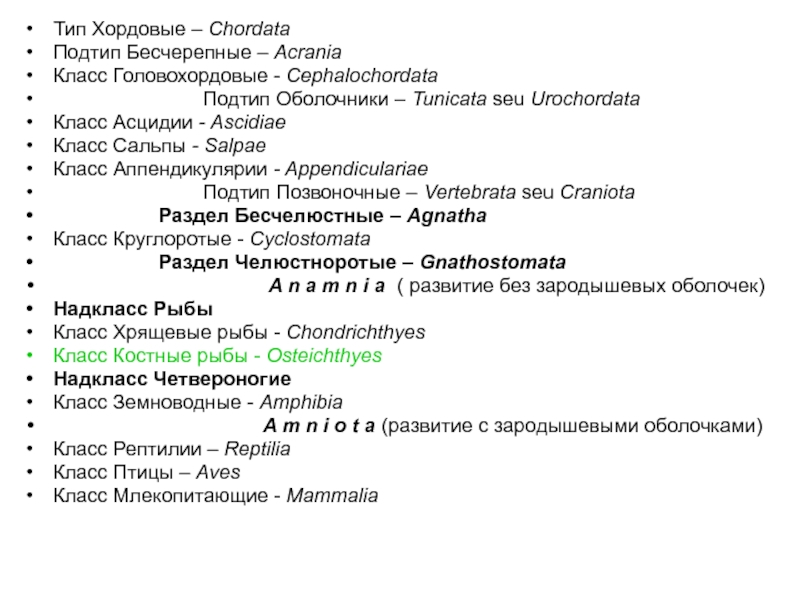

Слайд 2Тип Хордовые – Chordata

Подтип Бесчерепные – Acrania

Класс Головохордовые - Cephalochordata

Подтип Оболочники – Tunicata seu Urochordata

Класс Aсцидии - Ascidiae

Класс Сальпы - Salpae

Класс Аппендикулярии - Appendiculariae

Подтип Позвоночные – Vertebrata seu Craniota

Раздел Бесчелюстные – Аgnatha

Класс Круглоротые - Cyclostomata

Раздел Челюстноротые – Gnathostomata

A n a m n i a ( развитие без зародышевых оболочек)

Надкласс Рыбы

Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes

Класс Костные рыбы - Osteichthyes

Надкласс Четвероногие

Класс Земноводные - Amphibia

A m n i o t a (развитие c зародышевыми оболочками)

Класс Рептилии – Reptilia

Класс Птицы – Aves

Класс Млекопитающие - Mammalia

Класс Aсцидии - Ascidiae

Класс Сальпы - Salpae

Класс Аппендикулярии - Appendiculariae

Подтип Позвоночные – Vertebrata seu Craniota

Раздел Бесчелюстные – Аgnatha

Класс Круглоротые - Cyclostomata

Раздел Челюстноротые – Gnathostomata

A n a m n i a ( развитие без зародышевых оболочек)

Надкласс Рыбы

Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes

Класс Костные рыбы - Osteichthyes

Надкласс Четвероногие

Класс Земноводные - Amphibia

A m n i o t a (развитие c зародышевыми оболочками)

Класс Рептилии – Reptilia

Класс Птицы – Aves

Класс Млекопитающие - Mammalia

Слайд 3Представители п/кл Лопастеперые имеют чешую космоидную либо костную.

Хорда выполняет роль

внутреннего осевого скелета. Парные плавники имеют мясистую, покрытую чешуей лопасть.

В сердце имеется артериальный конус. В кишечнике есть спиральный клапан. Выросты брюшной стороны пищевода образуют один-два пузыря, выполняющие функцию легких.

Парные плавники бисериального типа

Рыбы п/кл Лучеперые имеют чешую ганоидную или костную.

Осевой скелет у большинства представлен позвоночником. Артериальный конус, как и спиральный клапан в кишечнике, есть только у представителей древнейшей группы – отр. Осетрообразные.

Как правило, развивается плавательный пузырь (у немногих видов он вторично редуцируется).

Парные плавники унисериального типа

В сердце имеется артериальный конус. В кишечнике есть спиральный клапан. Выросты брюшной стороны пищевода образуют один-два пузыря, выполняющие функцию легких.

Парные плавники бисериального типа

Рыбы п/кл Лучеперые имеют чешую ганоидную или костную.

Осевой скелет у большинства представлен позвоночником. Артериальный конус, как и спиральный клапан в кишечнике, есть только у представителей древнейшей группы – отр. Осетрообразные.

Как правило, развивается плавательный пузырь (у немногих видов он вторично редуцируется).

Парные плавники унисериального типа

Слайд 4Покровы.

Разновидности чешуи костных рыб:·

• космоидная – представляет собой костную пластинку, покрытую

слоем плотного костного вещества – космина, встречается у ныне живущей латимерии. Тело ископаемых кистеперых и двоякодышащих было покрыто космоидной чешуей;

·• ганоидная – в виде панцыря из костных пластинок, обычно ромбической формы, покрытых дентиноподобным веществом – ганоином, встречается у современных Многоперообразных (панцирных щук), Осетрообразных;

·• костная – филогенетически измененная ганоидная чешуя, костные пластинки без слоя ганоина; характерна для большинства современных видов рыб. В зависимости от особенностей строения наружного края костные чешуи подразделяют: на

- циклоидные (с гладким наружным краем) и

- ктеноидные (по наружному краю развиты зубчики). Чешуи растут в течение всей жизни рыбы (возраст).

·• ганоидная – в виде панцыря из костных пластинок, обычно ромбической формы, покрытых дентиноподобным веществом – ганоином, встречается у современных Многоперообразных (панцирных щук), Осетрообразных;

·• костная – филогенетически измененная ганоидная чешуя, костные пластинки без слоя ганоина; характерна для большинства современных видов рыб. В зависимости от особенностей строения наружного края костные чешуи подразделяют: на

- циклоидные (с гладким наружным краем) и

- ктеноидные (по наружному краю развиты зубчики). Чешуи растут в течение всей жизни рыбы (возраст).

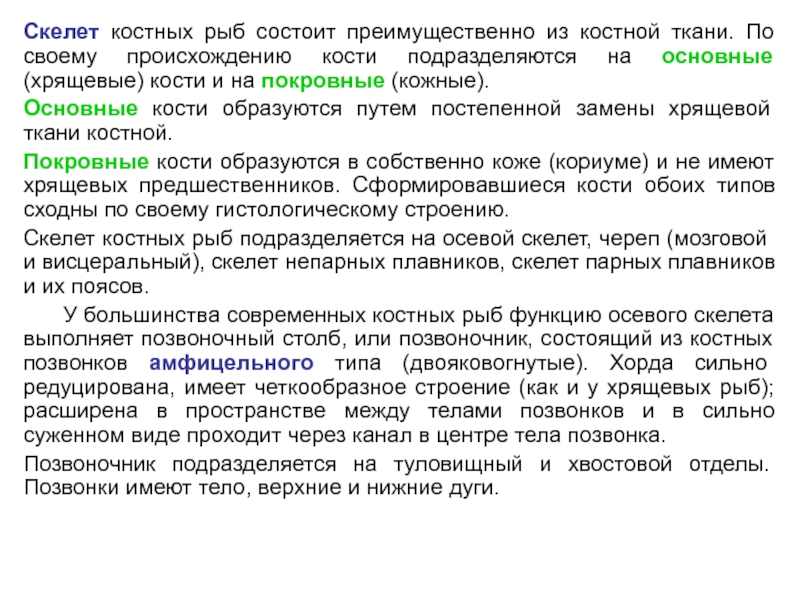

Слайд 5Скелет костных рыб состоит преимущественно из костной ткани. По своему происхождению

кости подразделяются на основные (хрящевые) кости и на покровные (кожные).

Основные кости образуются путем постепенной замены хрящевой ткани костной.

Покровные кости образуются в собственно коже (кориуме) и не имеют хрящевых предшественников. Сформировавшиеся кости обоих типов сходны по своему гистологическому строению.

Скелет костных рыб подразделяется на осевой скелет, череп (мозговой и висцеральный), скелет непарных плавников, скелет парных плавников и их поясов.

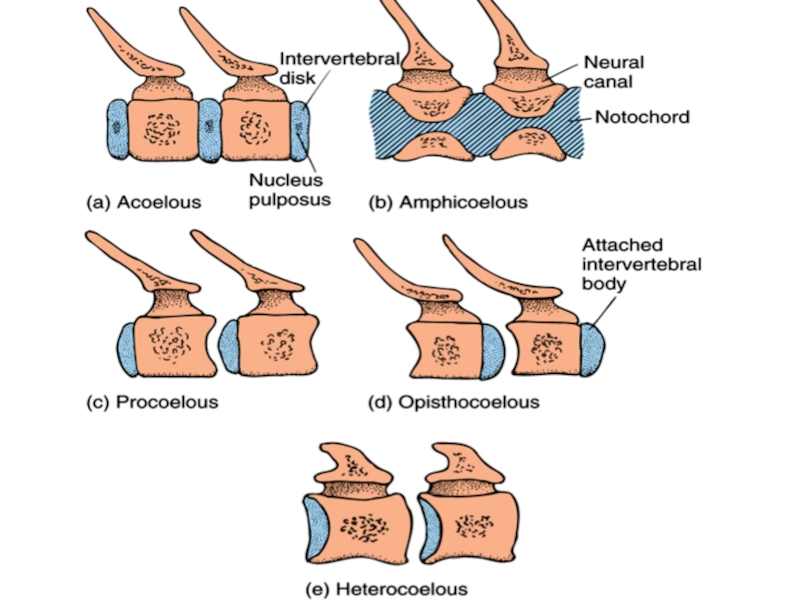

У большинства современных костных рыб функцию осевого скелета выполняет позвоночный столб, или позвоночник, состоящий из костных позвонков амфицельного типа (двояковогнутые). Хорда сильно редуцирована, имеет четкообразное строение (как и у хрящевых рыб); расширена в пространстве между телами позвонков и в сильно суженном виде проходит через канал в центре тела позвонка.

Позвоночник подразделяется на туловищный и хвостовой отделы. Позвонки имеют тело, верхние и нижние дуги.

Основные кости образуются путем постепенной замены хрящевой ткани костной.

Покровные кости образуются в собственно коже (кориуме) и не имеют хрящевых предшественников. Сформировавшиеся кости обоих типов сходны по своему гистологическому строению.

Скелет костных рыб подразделяется на осевой скелет, череп (мозговой и висцеральный), скелет непарных плавников, скелет парных плавников и их поясов.

У большинства современных костных рыб функцию осевого скелета выполняет позвоночный столб, или позвоночник, состоящий из костных позвонков амфицельного типа (двояковогнутые). Хорда сильно редуцирована, имеет четкообразное строение (как и у хрящевых рыб); расширена в пространстве между телами позвонков и в сильно суженном виде проходит через канал в центре тела позвонка.

Позвоночник подразделяется на туловищный и хвостовой отделы. Позвонки имеют тело, верхние и нижние дуги.

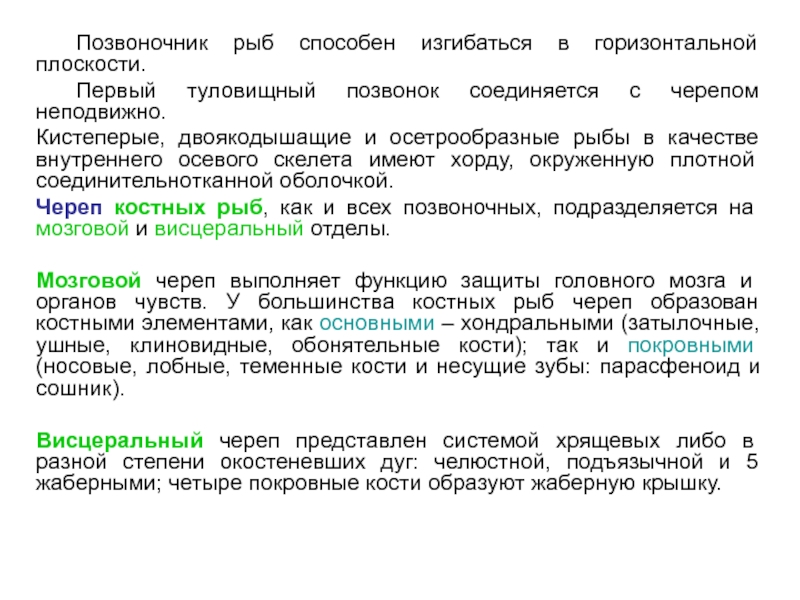

Слайд 7 Позвоночник рыб способен изгибаться в горизонтальной плоскости.

Первый туловищный позвонок соединяется

с черепом неподвижно.

Кистеперые, двоякодышащие и осетрообразные рыбы в качестве внутреннего осевого скелета имеют хорду, окруженную плотной соединительнотканной оболочкой.

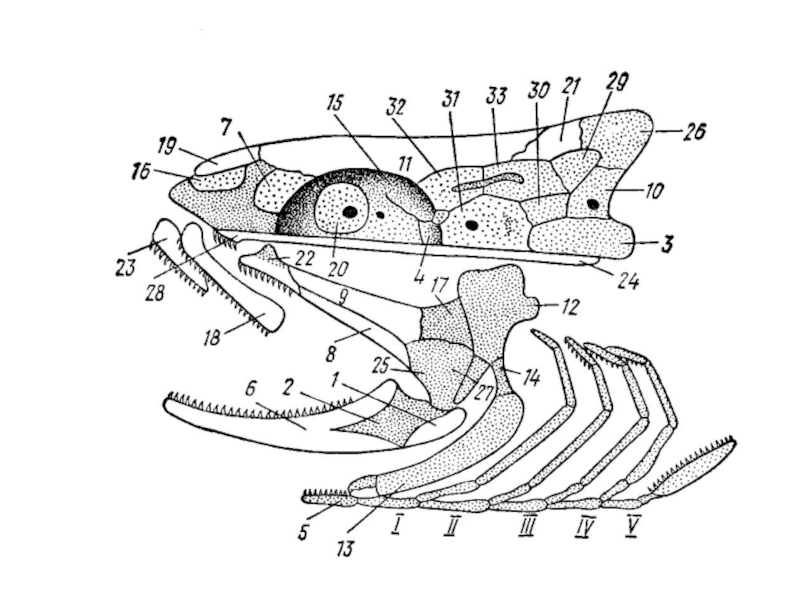

Череп костных рыб, как и всех позвоночных, подразделяется на мозговой и висцеральный отделы.

Мозговой череп выполняет функцию защиты головного мозга и органов чувств. У большинства костных рыб череп образован костными элементами, как основными – хондральными (затылочные, ушные, клиновидные, обонятельные кости); так и покровными (носовые, лобные, теменные кости и несущие зубы: парасфеноид и сошник).

Висцеральный череп представлен системой хрящевых либо в разной степени окостеневших дуг: челюстной, подъязычной и 5 жаберными; четыре покровные кости образуют жаберную крышку.

Кистеперые, двоякодышащие и осетрообразные рыбы в качестве внутреннего осевого скелета имеют хорду, окруженную плотной соединительнотканной оболочкой.

Череп костных рыб, как и всех позвоночных, подразделяется на мозговой и висцеральный отделы.

Мозговой череп выполняет функцию защиты головного мозга и органов чувств. У большинства костных рыб череп образован костными элементами, как основными – хондральными (затылочные, ушные, клиновидные, обонятельные кости); так и покровными (носовые, лобные, теменные кости и несущие зубы: парасфеноид и сошник).

Висцеральный череп представлен системой хрящевых либо в разной степени окостеневших дуг: челюстной, подъязычной и 5 жаберными; четыре покровные кости образуют жаберную крышку.

Слайд 9 В результате окостенения первичной верхней челюсти – небно-квадратного хряща – образуются

парные небные (palatinum), в задней части – парные задние крыловидные (metapterygoideum) и квадратные кости (quadratum).

Меккелев хрящ (первичная нижняя челюсть), окостеневая, превращается в сочленовную (articulare) кость, которая, подвижно соединяясь с квадратной костью, образует у костных рыб челюстной сустав.

Укрепляется челюстной аппарат вторичными покровными костями: в верхней челюсти предчелюстной (praemaxillare) и верхнечелюстной (maxillare) (на этих костях могут располагаться зубы); в нижней – мощными зубными (dentale) костями.

Для костных рыб характерна гиостилия – соединение челюстной дуги с мозговым черепом посредством элемента подъязычной дуги – подвеска или гиомандибуляре.

Исключение составляют только двоякодышащие рыбы, у которых элементы верхней челюсти непосредственно срастаются с дном мозгового черепа.

Меккелев хрящ (первичная нижняя челюсть), окостеневая, превращается в сочленовную (articulare) кость, которая, подвижно соединяясь с квадратной костью, образует у костных рыб челюстной сустав.

Укрепляется челюстной аппарат вторичными покровными костями: в верхней челюсти предчелюстной (praemaxillare) и верхнечелюстной (maxillare) (на этих костях могут располагаться зубы); в нижней – мощными зубными (dentale) костями.

Для костных рыб характерна гиостилия – соединение челюстной дуги с мозговым черепом посредством элемента подъязычной дуги – подвеска или гиомандибуляре.

Исключение составляют только двоякодышащие рыбы, у которых элементы верхней челюсти непосредственно срастаются с дном мозгового черепа.

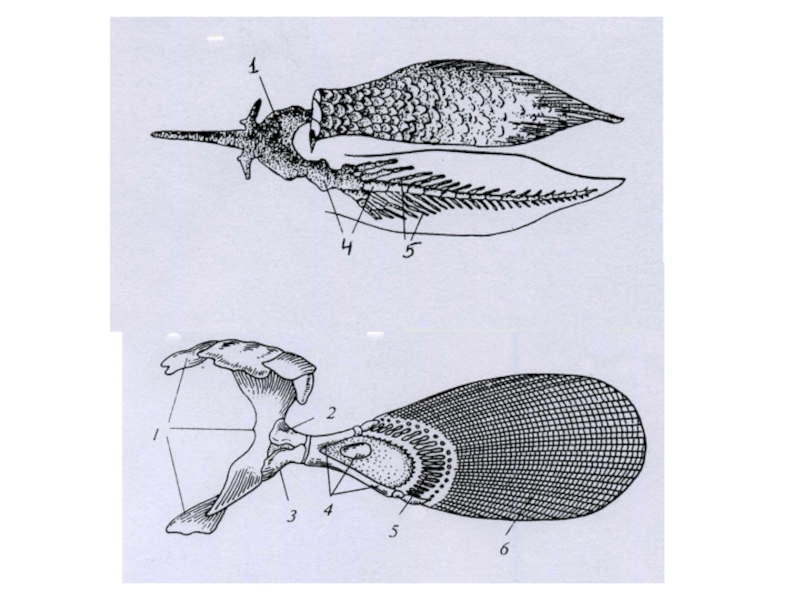

Слайд 10 Подъязычная дуга представлена только основными костями: парными гиомандибуляре, гиоидами и непарной

копулой.

Укрепляют дугу дополнительная парная кость – симплектикум (symplecticum) и парные окостеневшие связки (interhyale). К заднему краю подъязычной дуги плотно прилегают покровные кости жаберной крышки.

Парные конечности представлены у костных рыб грудными и брюшными плавниками.

Укрепляют дугу дополнительная парная кость – симплектикум (symplecticum) и парные окостеневшие связки (interhyale). К заднему краю подъязычной дуги плотно прилегают покровные кости жаберной крышки.

Парные конечности представлены у костных рыб грудными и брюшными плавниками.

Слайд 12Пищеварительная система. У костных рыб по сравнению с хрящевыми, наблюдается большее

разнообразие в строении пищеварительной системы; шире спектр используемых кормов.

Среди костных рыб встречаются виды, питающиеся:

- высшими растениями ( амур белый);

- планктонными водорослями (толстолобик пестрый);

- планктонными рачками (сельдевые);

- донными беспозвоночными (осетровые, карповые);

- насекомыми (брызгуны и др.), (елец, чехонь, нахлыст);

- рыбами, амфибиями, водными птицами (сомы, лососи и др.),

- многие виды способны использовать как растительные, так и животные корма (карповые) (смешанный тип питания).

У большинства костных рыб выражена возрастная смена кормов, а также сезонная и даже суточная.

Среди костных рыб встречаются виды, питающиеся:

- высшими растениями ( амур белый);

- планктонными водорослями (толстолобик пестрый);

- планктонными рачками (сельдевые);

- донными беспозвоночными (осетровые, карповые);

- насекомыми (брызгуны и др.), (елец, чехонь, нахлыст);

- рыбами, амфибиями, водными птицами (сомы, лососи и др.),

- многие виды способны использовать как растительные, так и животные корма (карповые) (смешанный тип питания).

У большинства костных рыб выражена возрастная смена кормов, а также сезонная и даже суточная.

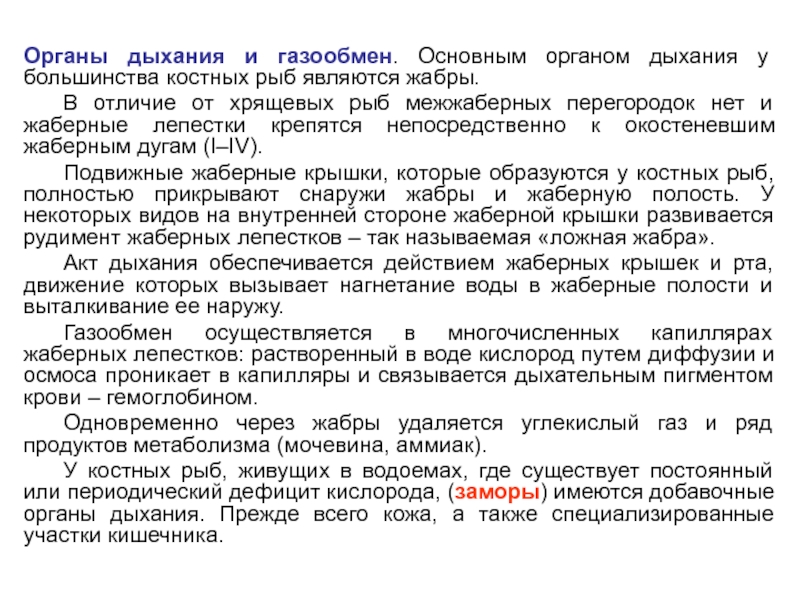

Слайд 13

Органы дыхания и газообмен. Основным органом дыхания у большинства костных рыб

являются жабры.

В отличие от хрящевых рыб межжаберных перегородок нет и жаберные лепестки крепятся непосредственно к окостеневшим жаберным дугам (I–IV).

Подвижные жаберные крышки, которые образуются у костных рыб, полностью прикрывают снаружи жабры и жаберную полость. У некоторых видов на внутренней стороне жаберной крышки развивается рудимент жаберных лепестков – так называемая «ложная жабра».

Акт дыхания обеспечивается действием жаберных крышек и рта, движение которых вызывает нагнетание воды в жаберные полости и выталкивание ее наружу.

Газообмен осуществляется в многочисленных капиллярах жаберных лепестков: растворенный в воде кислород путем диффузии и осмоса проникает в капилляры и связывается дыхательным пигментом крови – гемоглобином.

Одновременно через жабры удаляется углекислый газ и ряд продуктов метаболизма (мочевина, аммиак).

У костных рыб, живущих в водоемах, где существует постоянный или периодический дефицит кислорода, (заморы) имеются добавочные органы дыхания. Прежде всего кожа, а также специализированные участки кишечника.

В отличие от хрящевых рыб межжаберных перегородок нет и жаберные лепестки крепятся непосредственно к окостеневшим жаберным дугам (I–IV).

Подвижные жаберные крышки, которые образуются у костных рыб, полностью прикрывают снаружи жабры и жаберную полость. У некоторых видов на внутренней стороне жаберной крышки развивается рудимент жаберных лепестков – так называемая «ложная жабра».

Акт дыхания обеспечивается действием жаберных крышек и рта, движение которых вызывает нагнетание воды в жаберные полости и выталкивание ее наружу.

Газообмен осуществляется в многочисленных капиллярах жаберных лепестков: растворенный в воде кислород путем диффузии и осмоса проникает в капилляры и связывается дыхательным пигментом крови – гемоглобином.

Одновременно через жабры удаляется углекислый газ и ряд продуктов метаболизма (мочевина, аммиак).

У костных рыб, живущих в водоемах, где существует постоянный или периодический дефицит кислорода, (заморы) имеются добавочные органы дыхания. Прежде всего кожа, а также специализированные участки кишечника.

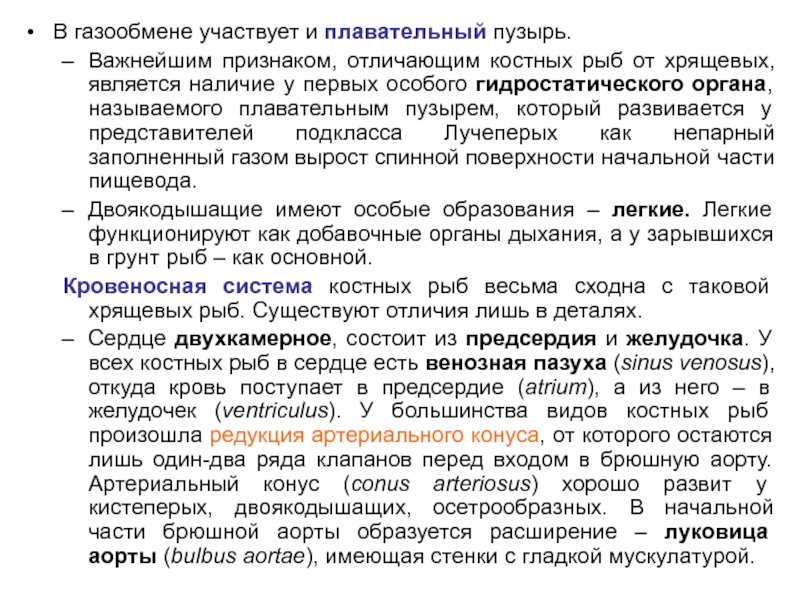

Слайд 14В газообмене участвует и плавательный пузырь.

Важнейшим признаком, отличающим костных рыб

от хрящевых, является наличие у первых особого гидростатического органа, называемого плавательным пузырем, который развивается у представителей подкласса Лучеперых как непарный заполненный газом вырост спинной поверхности начальной части пищевода.

Двоякодышащие имеют особые образования – легкие. Легкие функционируют как добавочные органы дыхания, а у зарывшихся в грунт рыб – как основной.

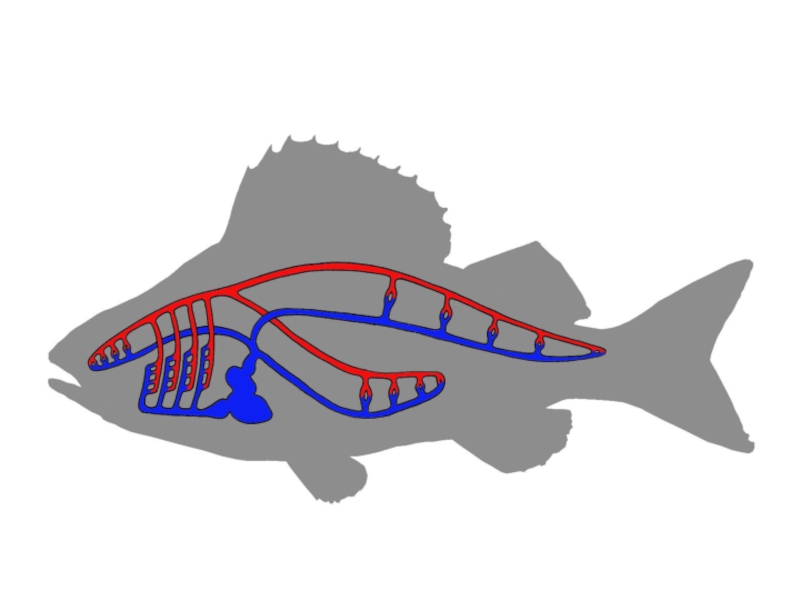

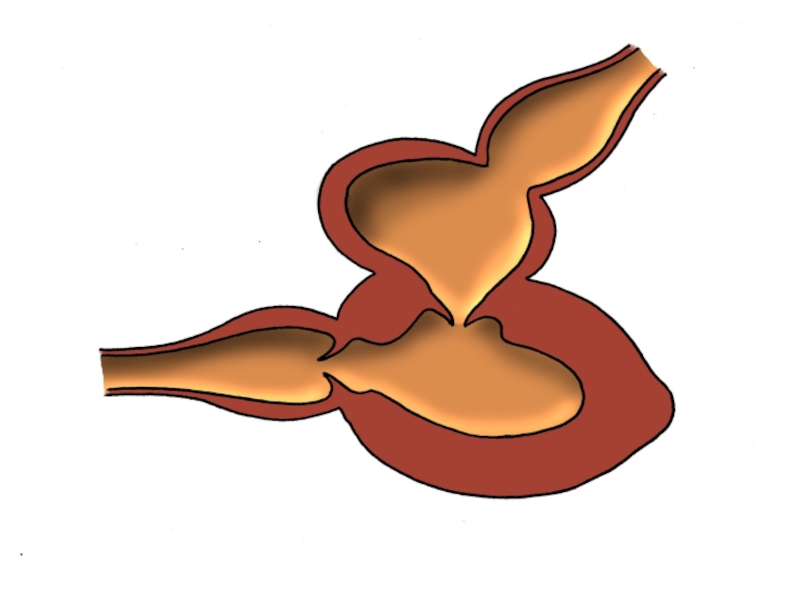

Кровеносная система костных рыб весьма сходна с таковой хрящевых рыб. Существуют отличия лишь в деталях.

Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. У всех костных рыб в сердце есть венозная пазуха (sinus venosus), откуда кровь поступает в предсердие (atrium), а из него – в желудочек (ventriculus). У большинства видов костных рыб произошла редукция артериального конуса, от которого остаются лишь один-два ряда клапанов перед входом в брюшную аорту. Артериальный конус (conus arteriosus) хорошо развит у кистеперых, двоякодышащих, осетрообразных. В начальной части брюшной аорты образуется расширение – луковица аорты (bulbus aortae), имеющая стенки с гладкой мускулатурой.

Двоякодышащие имеют особые образования – легкие. Легкие функционируют как добавочные органы дыхания, а у зарывшихся в грунт рыб – как основной.

Кровеносная система костных рыб весьма сходна с таковой хрящевых рыб. Существуют отличия лишь в деталях.

Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. У всех костных рыб в сердце есть венозная пазуха (sinus venosus), откуда кровь поступает в предсердие (atrium), а из него – в желудочек (ventriculus). У большинства видов костных рыб произошла редукция артериального конуса, от которого остаются лишь один-два ряда клапанов перед входом в брюшную аорту. Артериальный конус (conus arteriosus) хорошо развит у кистеперых, двоякодышащих, осетрообразных. В начальной части брюшной аорты образуется расширение – луковица аорты (bulbus aortae), имеющая стенки с гладкой мускулатурой.

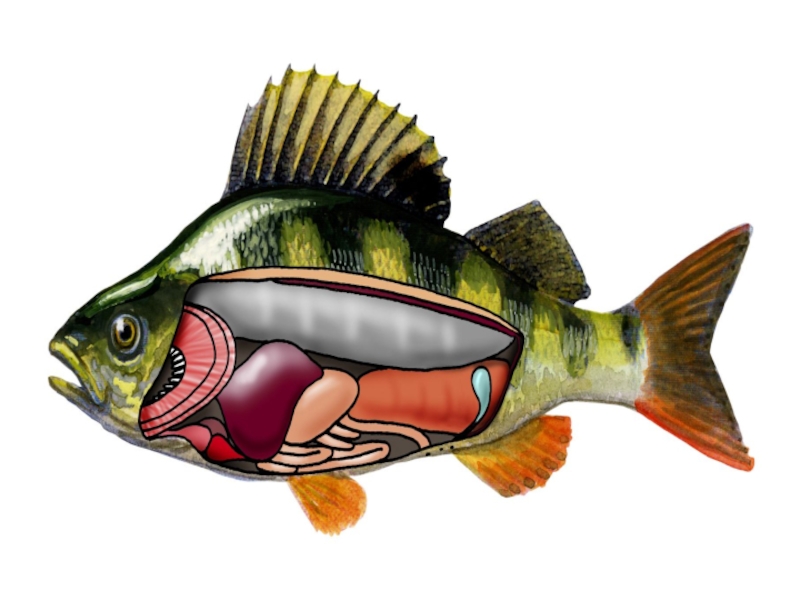

Слайд 17Органы выделения представлены парными мезонефрическими (туловищными) почками, лежащими по бокам позвоночника

над плавательным пузырем.

По внутренним краям почек тянутся мочеточники. При выходе из почки мочеточники (вольфовы каналы) правой и левой почек сливаются, образовав тонкостенный полый вырост – мочевой пузырь (vesica urinaria), открывающийся наружу мочевым отверстием. Конечным продуктом азотистых соединений, выводимым из организма большинства пресноводных рыб, служит аммиак.

Половая система и особенности размножения. Половые железы у большинства видов костных рыб парные и представлены яичниками (ястыки) у самок и семенниками (молоки) у самцов, расположенными под почками, по бокам плавательного пузыря.

По внутренним краям почек тянутся мочеточники. При выходе из почки мочеточники (вольфовы каналы) правой и левой почек сливаются, образовав тонкостенный полый вырост – мочевой пузырь (vesica urinaria), открывающийся наружу мочевым отверстием. Конечным продуктом азотистых соединений, выводимым из организма большинства пресноводных рыб, служит аммиак.

Половая система и особенности размножения. Половые железы у большинства видов костных рыб парные и представлены яичниками (ястыки) у самок и семенниками (молоки) у самцов, расположенными под почками, по бокам плавательного пузыря.

Слайд 19Большинство костных рыб раздельнополы. Однако известны случаи нормального гермафродитизма, например у

каменных окуней и морских карасей, у которых каждая особь имеет и мужскую и женскую половые железы. Половые продукты созревают поочередно, что предотвращает самооплодотворение.

Икра мелкая, с тонкой студенистой оболочкой. Оплодотворение, лишь у немногих видов внутреннее. В отличие от хрящевых рыб, у которых копулятивные органы – птеригоподии – образованы путем удлинения основных элементов (базалий) брюшных плавников, в случае внутреннего оплодотворения у костных рыб образуется гоноподий – измененный участок анального плавника.

Время наступления половой зрелости весьма различно, например, у щуки этот возраст составляет 4 года, у белуги – 9–23 года.

Самцы обычно созревают раньше самок. У большинства видов самки несколько крупнее самцов, могут отличаться окраской, формой плавников. У многих к началу периода размножения развивается яркий брачный наряд. Для самцов карповых рыб, населяющих пресные водоемы средней полосы Европы, характерно появление в брачный период на чешуе бугорков, так называемой «жемчужной сыпи» (плотва, красноперка и др.).

Показатели абсолютной плодовитости костных рыб очень значительны, что связано с высокой смертностью (особенно на стадии икры и мальков), например, луна-рыба выметывает до 300 млн икринок (выживает менее 1 %), сазан – до 1,5 млн, щука, судак – 1 млн, лещ – 350 тыс. икринок.

Абсолютная плодовитость зависит от возраста, размеров и упитанности самок.

Икра мелкая, с тонкой студенистой оболочкой. Оплодотворение, лишь у немногих видов внутреннее. В отличие от хрящевых рыб, у которых копулятивные органы – птеригоподии – образованы путем удлинения основных элементов (базалий) брюшных плавников, в случае внутреннего оплодотворения у костных рыб образуется гоноподий – измененный участок анального плавника.

Время наступления половой зрелости весьма различно, например, у щуки этот возраст составляет 4 года, у белуги – 9–23 года.

Самцы обычно созревают раньше самок. У большинства видов самки несколько крупнее самцов, могут отличаться окраской, формой плавников. У многих к началу периода размножения развивается яркий брачный наряд. Для самцов карповых рыб, населяющих пресные водоемы средней полосы Европы, характерно появление в брачный период на чешуе бугорков, так называемой «жемчужной сыпи» (плотва, красноперка и др.).

Показатели абсолютной плодовитости костных рыб очень значительны, что связано с высокой смертностью (особенно на стадии икры и мальков), например, луна-рыба выметывает до 300 млн икринок (выживает менее 1 %), сазан – до 1,5 млн, щука, судак – 1 млн, лещ – 350 тыс. икринок.

Абсолютная плодовитость зависит от возраста, размеров и упитанности самок.

Слайд 20Успешность размножения обеспечивается встречей половозрелых и готовых к размножению самцов и

самок в местах нереста. Недостаток нерестилищ может ограничивать рост численности многих видов.

С размножением связаны нерестовые миграции – переходы с мест нагула к местам размножения. Репродуктивные (нерестовые) миграции обеспечивают возможность выметывания икры и развитие личинок и мальков в наиболее благоприятных условиях, что повышает их выживаемость.

Многие костные рыбы являются полицикличными, т. е. способны к размножению несколько раз в течение жизни (осетрообразные, карпообразные), встречаются и моноцикличные виды, производители погибают после нереста (лососи, речной угорь и т. д.).

Нервная система и органы чувств. Показатели относительного развития головного мозга в среднем у костных рыб несколько выше, чем у хрящевых.

С размножением связаны нерестовые миграции – переходы с мест нагула к местам размножения. Репродуктивные (нерестовые) миграции обеспечивают возможность выметывания икры и развитие личинок и мальков в наиболее благоприятных условиях, что повышает их выживаемость.

Многие костные рыбы являются полицикличными, т. е. способны к размножению несколько раз в течение жизни (осетрообразные, карпообразные), встречаются и моноцикличные виды, производители погибают после нереста (лососи, речной угорь и т. д.).

Нервная система и органы чувств. Показатели относительного развития головного мозга в среднем у костных рыб несколько выше, чем у хрящевых.

Слайд 21Передний мозг (telencephalon) относительно невелик, от него отходят небольшие обонятельные доли.

Промежуточный

мозг (diencephalon) достаточно велик, на его спинной стороне образуется эпифиз, на брюшной – гипофиз; зрительные нервы образуют отчетливый перекрест (хиазму).

Средний мозг (mesencephalon) у большинства костных рыб по размерам превышает остальные отделы головного мозга, при этом прикрывает промежуточный мозг. У активных видов рыб мозжечок (cerebellum) развит хорошо, может частично налегать на средний или почти полностью на продолговатый мозг. У малоподвижных видов рыб его размеры невелики.

Продолговатый мозг (myelencephalon) по форме, размерам сходен с продолговатым мозгом хрящевых рыб.

От головного мозга костных рыб отходят 10 пар головных нервов.

Спинной мозг (medulla spinalis) по строению и функциям похож на спинной мозг хрящевых рыб, расположен в канале, образованном верхними дугами позвонков.

Средний мозг (mesencephalon) у большинства костных рыб по размерам превышает остальные отделы головного мозга, при этом прикрывает промежуточный мозг. У активных видов рыб мозжечок (cerebellum) развит хорошо, может частично налегать на средний или почти полностью на продолговатый мозг. У малоподвижных видов рыб его размеры невелики.

Продолговатый мозг (myelencephalon) по форме, размерам сходен с продолговатым мозгом хрящевых рыб.

От головного мозга костных рыб отходят 10 пар головных нервов.

Спинной мозг (medulla spinalis) по строению и функциям похож на спинной мозг хрящевых рыб, расположен в канале, образованном верхними дугами позвонков.

Слайд 22

В ориентации и общении костных рыб важную роль играют органы обоняния

и вкуса. Орган обоняния представлен парными обонятельными мешками, с хорошо развитыми складками обонятельного эпителия.

Органом вкуса являются вкусовые почки, представляющие собой скопления чувствующих клеток

У костных рыб, как и у хрящевых, хорошо развиты органы боковой линии (сейсмосенсорные органы).

К механорецепторам относятся и органы осязания, которые представлены расположенными в коже осязательными тельцами.

Терморецепторы позволяют рыбе воспринимать температуру воды. Эти рецепторы представляют собой рассеянные в коже нервные окончания.

Орган зрения представлен глазами, имеющими уплощенную роговицу и шаровидный хрусталик. Подвижных век нет.

Орган слуха и равновесия костных рыб представлен только внутренним ухом, т. е. перепончатым лабиринтом, заключенным в костную капсулу.

Органом вкуса являются вкусовые почки, представляющие собой скопления чувствующих клеток

У костных рыб, как и у хрящевых, хорошо развиты органы боковой линии (сейсмосенсорные органы).

К механорецепторам относятся и органы осязания, которые представлены расположенными в коже осязательными тельцами.

Терморецепторы позволяют рыбе воспринимать температуру воды. Эти рецепторы представляют собой рассеянные в коже нервные окончания.

Орган зрения представлен глазами, имеющими уплощенную роговицу и шаровидный хрусталик. Подвижных век нет.

Орган слуха и равновесия костных рыб представлен только внутренним ухом, т. е. перепончатым лабиринтом, заключенным в костную капсулу.

Слайд 23Образ жизни костных рыб

Жизнь костной рыбы состоит из чередований в определенной

последовательности событий, образующих биологический цикл, тесно связанный с условиями существования в различные сезоны года.

Этот цикл состоит из размножения, нагула, подготовки к зимнему периоду и зимовки, после которой наступает сезон нового размножения.

Важным элементом годового цикла многих видов рыб являются миграции – перемещения со сменой мест обитания. Миграции могут быть активными (рыбы активно движутся в избранном направлении) и пассивными (рыбы используют силу течения).

Формы миграции обычно сочетаются: активная – у взрослых, пассивная – у личинок и молоди.

Известны, также: катадромные миграции европейского угря и анадромные миграции лососевых, осетровых и др.

Этот цикл состоит из размножения, нагула, подготовки к зимнему периоду и зимовки, после которой наступает сезон нового размножения.

Важным элементом годового цикла многих видов рыб являются миграции – перемещения со сменой мест обитания. Миграции могут быть активными (рыбы активно движутся в избранном направлении) и пассивными (рыбы используют силу течения).

Формы миграции обычно сочетаются: активная – у взрослых, пассивная – у личинок и молоди.

Известны, также: катадромные миграции европейского угря и анадромные миграции лососевых, осетровых и др.

Слайд 24Роль рыб в водных биоценозах.

Площадь зеркала воды занимает около 72

% поверхности земного шара. Практически все водоемы заселены костными рыбами.

Рыбы завершают многие трофические цепи, поэтому велика их роль в круговороте веществ и регуляции потоков энергии в водных биоценозах.

Развивающийся в воде фито- и зоопланктон служит кормом для планктоноядных рыб и молоди почти всех других рыб. Многие виды рыб питаются донными беспозвоночными: моллюсками, червями, ракообразными, личинками насекомых, иглокожими и др.

В свою очередь рыбы или их молодь служат кормом для таких беспозвоночных, как головоногие моллюски, крупные ракообразные, медузы, водные насекомые и их личинки и др. Крупные виды рыб поедают более мелких. Во время нереста большое количество икры поедается как взрослыми рыбами своего вида, так и рыбами других видов. Снулые (мертвые) рыбы разлагаются бактериями, которые завершают круговорот веществ.

Рыбами питаются представители всех классов позвоночных животных. Икру и особенно молодь рыб поедают земноводные и пресмыкающиеся. Среди птиц и млекопитающих много специализированных ихтиофагов.

Рыбы завершают многие трофические цепи, поэтому велика их роль в круговороте веществ и регуляции потоков энергии в водных биоценозах.

Развивающийся в воде фито- и зоопланктон служит кормом для планктоноядных рыб и молоди почти всех других рыб. Многие виды рыб питаются донными беспозвоночными: моллюсками, червями, ракообразными, личинками насекомых, иглокожими и др.

В свою очередь рыбы или их молодь служат кормом для таких беспозвоночных, как головоногие моллюски, крупные ракообразные, медузы, водные насекомые и их личинки и др. Крупные виды рыб поедают более мелких. Во время нереста большое количество икры поедается как взрослыми рыбами своего вида, так и рыбами других видов. Снулые (мертвые) рыбы разлагаются бактериями, которые завершают круговорот веществ.

Рыбами питаются представители всех классов позвоночных животных. Икру и особенно молодь рыб поедают земноводные и пресмыкающиеся. Среди птиц и млекопитающих много специализированных ихтиофагов.

Слайд 25

Экономическое значение рыб.

По данным ФАО (Организация по вопросам продовольствия и

сельского хозяйства при ООН) за счет вылова рыб человечество ежегодно получает до 40 % белков животного происхождения. Морской промысел дает свыше 80 % добываемой рыбы, а промысел в пресных водоемах – не более 14 %; промысел проходных рыб дает еще около 5 % мирового улова.

Несмотря на значительное пространство Мирового океана, лишь 5 % его площади занимает наиболее продуктивная зона шельфа с глубинами до 200 м.

Рыбопродуктивность различных зон Мирового океана зависит от целого ряда факторов, поэтому в разных географических районах ее показатели резко отличаются:

максимальным показателем рыбопродуктивности отличаются районы Тихого океана вблизи берегов Перу – 50–60 т/км²;

рыбопродуктивность районов Северной Атлантики – от 1 до 6–8 т/км²;

северных районов Тихого океана и Балтийского моря – 1–3 т/км².

в некоторых центральных районах Атлантического и Тихого океанов продуктивность равна всего 3–10 кг/км².

Структура рыбного промысла Мирового океана определяется продуктивностью его районов:

- на долю Тихого океана приходится 56 % мировых уловов, Атлантического – 39 %. В водах Индийского океана добывается около 5 % мирового улова. Промысел морских рыб регулируется соглашениями в рамках широкого сотрудничества на основе научных рекомендаций международных и национальных природоохранных организаций и ведомств.

Несмотря на значительное пространство Мирового океана, лишь 5 % его площади занимает наиболее продуктивная зона шельфа с глубинами до 200 м.

Рыбопродуктивность различных зон Мирового океана зависит от целого ряда факторов, поэтому в разных географических районах ее показатели резко отличаются:

максимальным показателем рыбопродуктивности отличаются районы Тихого океана вблизи берегов Перу – 50–60 т/км²;

рыбопродуктивность районов Северной Атлантики – от 1 до 6–8 т/км²;

северных районов Тихого океана и Балтийского моря – 1–3 т/км².

в некоторых центральных районах Атлантического и Тихого океанов продуктивность равна всего 3–10 кг/км².

Структура рыбного промысла Мирового океана определяется продуктивностью его районов:

- на долю Тихого океана приходится 56 % мировых уловов, Атлантического – 39 %. В водах Индийского океана добывается около 5 % мирового улова. Промысел морских рыб регулируется соглашениями в рамках широкого сотрудничества на основе научных рекомендаций международных и национальных природоохранных организаций и ведомств.

Слайд 26Основной лов рыбы в Беларуси ведется на озерах – 74,2 %

от общего улова;

из рек вылавливается 17,2 %,

из водохранилищ – 8,6 %.

Суммарный среднегодовой вылов рыбы из озер, водохранилищ и рек составляет 1,5–2,0 тыс. т.

Средняя рыбопродуктивность озер составляет около 10 кг/га, товарных озер – около 30 кг/га, водохранилищ – 10–15 кг/га, рек – 100–120 кг/км. По данным промысловой статистики, максимальный вылов из естественных водоемов был достигнут рыбохозяйственными предприятиями в 1950-е годы и составлял более 3 тыс. т.

В структуре промысла основная доля (около 70 %) приходится на такие виды, как плотва, окунь, густера. Доля леща в уловах составляет 13 %, щуки – 11 %. Остальные виды – около 7 %.

Промысел ведут специализированные рыбные хозяйства. Интенсивная эксплуатация рыбных ресурсов естественных водоемов Беларуси предполагает прежде всего их зарыбление молодью ценных промысловых видов аборигенной ихтиофауны (судак, щука, угорь и др.).

из рек вылавливается 17,2 %,

из водохранилищ – 8,6 %.

Суммарный среднегодовой вылов рыбы из озер, водохранилищ и рек составляет 1,5–2,0 тыс. т.

Средняя рыбопродуктивность озер составляет около 10 кг/га, товарных озер – около 30 кг/га, водохранилищ – 10–15 кг/га, рек – 100–120 кг/км. По данным промысловой статистики, максимальный вылов из естественных водоемов был достигнут рыбохозяйственными предприятиями в 1950-е годы и составлял более 3 тыс. т.

В структуре промысла основная доля (около 70 %) приходится на такие виды, как плотва, окунь, густера. Доля леща в уловах составляет 13 %, щуки – 11 %. Остальные виды – около 7 %.

Промысел ведут специализированные рыбные хозяйства. Интенсивная эксплуатация рыбных ресурсов естественных водоемов Беларуси предполагает прежде всего их зарыбление молодью ценных промысловых видов аборигенной ихтиофауны (судак, щука, угорь и др.).

Слайд 27Рыболовами-любителями Беларуси (около 80 тыс. зарегистрированных членов БООР) и местным населением

для собственного потребления ежегодно вылавливается из естественных водоемов около

9 тыс. тонн рыбы.

Рыбоводство на территории Беларуси осуществляется в 27 прудовых рыбных хозяйствах общей площадью 19,7 тыс. га.

Объектами рыборазведения в них являются карп (90 %) и карась серебряный (10 %).

Прудовыми рыбными хозяйствами республики ежегодно поставляется населению

15–16 тыс. тонн товарной рыбы.

Рыбопродуктивность прудовых хозяйств – 150 т/км².

9 тыс. тонн рыбы.

Рыбоводство на территории Беларуси осуществляется в 27 прудовых рыбных хозяйствах общей площадью 19,7 тыс. га.

Объектами рыборазведения в них являются карп (90 %) и карась серебряный (10 %).

Прудовыми рыбными хозяйствами республики ежегодно поставляется населению

15–16 тыс. тонн товарной рыбы.

Рыбопродуктивность прудовых хозяйств – 150 т/км².

Слайд 28Краткий систематический обзор

современных костных рыб

П/класс ЛОПАСТЕПЕРЫЕ РЫБЫ – SARCOPTERYGII,

2 н/отр.,

3 отр., 7 современных видов.

Осевой скелет представлен хордой; тела позвонков отсутствуют. Массивные опорные лопасти парных плавников подвижны, снабженны особым внутренним скелетом из удлиненных костей (базалий и радиалий) – плавники б и с е р и а л ь н о г о типа; чешуя – космоидная; в кишечнике – спиральный клапан; в сердце имеется артериальный конус.

Известны с нижнего девона – более 350 млн лет.

Н/отр КИСТЕПЕРЫЕ РЫБЫ – CROSSOPTERYGIMORPHA

Отр. Целакантообразные – Coelacanthiformes, 1 вид,

Латимерия (Latimeria chalumne) – крупная малоподвижная рыба, длиной до 1,8 м, массой – до 95 кг. Поимка первого экземпляра латимерии в 1938 г. у берегов Южной Африки – одно из крупнейших зоологических открытий XX в.,

т. к. кистеперые рыбы считались вымершими свыше 100 млн лет назад.

Осевой скелет представлен хордой; тела позвонков отсутствуют. Массивные опорные лопасти парных плавников подвижны, снабженны особым внутренним скелетом из удлиненных костей (базалий и радиалий) – плавники б и с е р и а л ь н о г о типа; чешуя – космоидная; в кишечнике – спиральный клапан; в сердце имеется артериальный конус.

Известны с нижнего девона – более 350 млн лет.

Н/отр КИСТЕПЕРЫЕ РЫБЫ – CROSSOPTERYGIMORPHA

Отр. Целакантообразные – Coelacanthiformes, 1 вид,

Латимерия (Latimeria chalumne) – крупная малоподвижная рыба, длиной до 1,8 м, массой – до 95 кг. Поимка первого экземпляра латимерии в 1938 г. у берегов Южной Африки – одно из крупнейших зоологических открытий XX в.,

т. к. кистеперые рыбы считались вымершими свыше 100 млн лет назад.

Слайд 29Н/отр Двоякодышащие рыбы – DIPNEUSTOMORPHA,

Отр. Рогозубообразные – Ceratodiformes, 1 сем.,

1 вид.

Сем. Р о г о з у б о в ы е, или О д н о л е г о ч н ы е, – Ceratodidae. Рогозуб (Neoceratodus forsteri) – крупная рыба длиной до 1,8 м и массой более 10 кг. Населяет реки Северо-Восточной Австралии.

Отр. Двулегочнообразные – Lepidosireniformes, 2 сем.,5 видов. Тело удлиненное, угреобразное, округлое в поперечном сечении. Имеются парные легкие.

П/КЛАСС ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII,

10–11 надотрядов, более 37 отрядов, около 430 семейств,

более 20 000 современных видов (66).

Осевой скелет представлен костным позвоночником, хорда сохраняется только у немногих представителей. Основания парных плавников поддерживаются радиалиями – плавники у н и с е р и а л ь н о г о типа. Чешуя костная – циклоидная или ктеноидная, у примитивных рыб – ганоидная. Имеется плавательный пузырь, который отходит от спинной стороны кишечника. Анальное и мочеполовое отверстия, как правило, не объединены в клоаку. Населяют морские и пресные водоемы.

Многие виды лучеперых рыб – объекты промысла (25).

Сем. Р о г о з у б о в ы е, или О д н о л е г о ч н ы е, – Ceratodidae. Рогозуб (Neoceratodus forsteri) – крупная рыба длиной до 1,8 м и массой более 10 кг. Населяет реки Северо-Восточной Австралии.

Отр. Двулегочнообразные – Lepidosireniformes, 2 сем.,5 видов. Тело удлиненное, угреобразное, округлое в поперечном сечении. Имеются парные легкие.

П/КЛАСС ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ – ACTINOPTERYGII,

10–11 надотрядов, более 37 отрядов, около 430 семейств,

более 20 000 современных видов (66).

Осевой скелет представлен костным позвоночником, хорда сохраняется только у немногих представителей. Основания парных плавников поддерживаются радиалиями – плавники у н и с е р и а л ь н о г о типа. Чешуя костная – циклоидная или ктеноидная, у примитивных рыб – ганоидная. Имеется плавательный пузырь, который отходит от спинной стороны кишечника. Анальное и мочеполовое отверстия, как правило, не объединены в клоаку. Населяют морские и пресные водоемы.

Многие виды лучеперых рыб – объекты промысла (25).

Слайд 30 Н/отр. ГАНОИДНЫЕ – GANOIDOMORPHA, 4

отр., 43 вида (1).

Отр. Осетрообразные – Acipenseriformes, 2 сем., 25 видов (1).

Сем. О с е т р о в ы е – Acipenseridae, 23 вида (1), стерлядь (A. ruthenus).

Сем. В е с л о н о с ы – Polydontidae, 2 вида, американский веслонос, псефур.

Отр. Многоперообразные – Polypteriformes,1 сем., около 11 видов.

Отр. Амиеобразные – Amiiformes,1 сем., 1 вид.

Отр. Панцирникообразные – Lepisosteiformes, 1 сем., 7 видов.

Г р у п п а Н/отр. КОСТИСТЫЕ РЫБЫ – TELEOSTEI

Данная группа рыб объединяет представителей 8–10 н/отр., которой не придают определенного таксономического статуса на том основании, что они могли произойти от разных предков – костных ганоидов.

Н/отр КЛЮПЕОИДНЫЕ – CLUPEOMORPHA,6 отр., около 1200 видов (9).

Отр. Сельдеобразные – Clupeiformes, около 300 видов.

Отр. Осетрообразные – Acipenseriformes, 2 сем., 25 видов (1).

Сем. О с е т р о в ы е – Acipenseridae, 23 вида (1), стерлядь (A. ruthenus).

Сем. В е с л о н о с ы – Polydontidae, 2 вида, американский веслонос, псефур.

Отр. Многоперообразные – Polypteriformes,1 сем., около 11 видов.

Отр. Амиеобразные – Amiiformes,1 сем., 1 вид.

Отр. Панцирникообразные – Lepisosteiformes, 1 сем., 7 видов.

Г р у п п а Н/отр. КОСТИСТЫЕ РЫБЫ – TELEOSTEI

Данная группа рыб объединяет представителей 8–10 н/отр., которой не придают определенного таксономического статуса на том основании, что они могли произойти от разных предков – костных ганоидов.

Н/отр КЛЮПЕОИДНЫЕ – CLUPEOMORPHA,6 отр., около 1200 видов (9).

Отр. Сельдеобразные – Clupeiformes, около 300 видов.

Слайд 31Сем. С е л ь д е в ы е –

Clupeidae, около 190 видов.

Стайные пелагические рыбы. Питаются планктоном. Одно из трех важнейших семейств в мировом морском промысле (около 20 % мирового улова рыбы). Атлантическая, или норвежская, сельдь (Clupea harengus); подвид, обитающий в Балтийском море, называется салакой. Сардина, сардинелла, балтийский шпрот и др.

Сем. А н ч о у с о в ы е – Engraulidae, около 100 видов (хамса).

Отр. Лососеобразные – Salmoniformes, 8–9 п/отр., 27 сем., около 400 видов (9).

П/отр Лососевидные – Salmonoidei, 3 сем., около 80 видов (7).

Сем. Л о с о с е в ы е – Salmonidae, 6 родов, 35–40 видов (4) - семга, или атлантический лосось (S. salar) длиной до 1,5 м, массой до 40 кг; кумжа (S. trutta) и речная форма кумжи – ручьевая форель (Salmo trutta morpha fario) длиной 25–30 см, массой 200–500 г (редко до 5 кг); радужная форель (S. irideus).

Сем. С и г о в ы е – Coregonidae, около 30 видов (2) - обыкновенный, или чудской, сиг (C. lavaretus), акклиматизирован в Беларуси (оз. Нарочь); омуль (C. autumnalis); пелядь (C. peled); муксун (C. muksun); чир (C. nasus); европейская ряпушка (С. albula).

Сем. Х а р и у с о в ы е – Thymallidae, 6 видов (1) - европейский хариус (Thymallus thymallus) длиной до 50 см.

Стайные пелагические рыбы. Питаются планктоном. Одно из трех важнейших семейств в мировом морском промысле (около 20 % мирового улова рыбы). Атлантическая, или норвежская, сельдь (Clupea harengus); подвид, обитающий в Балтийском море, называется салакой. Сардина, сардинелла, балтийский шпрот и др.

Сем. А н ч о у с о в ы е – Engraulidae, около 100 видов (хамса).

Отр. Лососеобразные – Salmoniformes, 8–9 п/отр., 27 сем., около 400 видов (9).

П/отр Лососевидные – Salmonoidei, 3 сем., около 80 видов (7).

Сем. Л о с о с е в ы е – Salmonidae, 6 родов, 35–40 видов (4) - семга, или атлантический лосось (S. salar) длиной до 1,5 м, массой до 40 кг; кумжа (S. trutta) и речная форма кумжи – ручьевая форель (Salmo trutta morpha fario) длиной 25–30 см, массой 200–500 г (редко до 5 кг); радужная форель (S. irideus).

Сем. С и г о в ы е – Coregonidae, около 30 видов (2) - обыкновенный, или чудской, сиг (C. lavaretus), акклиматизирован в Беларуси (оз. Нарочь); омуль (C. autumnalis); пелядь (C. peled); муксун (C. muksun); чир (C. nasus); европейская ряпушка (С. albula).

Сем. Х а р и у с о в ы е – Thymallidae, 6 видов (1) - европейский хариус (Thymallus thymallus) длиной до 50 см.

Слайд 32П/отр. Корюшковидные – Osmeroidei, 5 сем., около 40 видов.

Сем. К о

р ю ш к о в ы е – Osmeridae, около 10 видов (1) -

снеток (Osmerus eperlanus morpha spirinchus) до 10 см длиной – жилая пресноводная форма европейской корюшки (Osmerus eperlanus); мойва.

Подотряд Щуковидные (Esocoidei), 2 сем. (1).

Сем. Щ у к о в ы е – Esocidae, 5 видов (1) - щука обыкновенная (Esox lucius) длиной до 1,5 м, массой более 35 кг.

Н/отр АРАВАНОИДНЫЕ – OSTEOGLOSSOMORPHA. (около 130 видов). Хищники - пресные водоемы тропиков. Ячеистые стенки плавательного пузыря способны усваивать кислород из атмосферного воздуха.

Н/отр АНГВИЛЛОИДНЫЕ – ANGUILLOMORPHA

Отр. Угреобразные – Anguiliformes, около 350 видов (1).

Сем. У г р е в ы е – Anguilidae, 6 видов (1). Речной, или обыкновенный, угорь (Anguila anguila) длиной 50–150 см, массой до 4–6 кг. Питается беспозвоночными и рыбой. Нерест (моноцикличный вид) в Саргассовом море – самом соленом и теплом районе Атлантического океана.

снеток (Osmerus eperlanus morpha spirinchus) до 10 см длиной – жилая пресноводная форма европейской корюшки (Osmerus eperlanus); мойва.

Подотряд Щуковидные (Esocoidei), 2 сем. (1).

Сем. Щ у к о в ы е – Esocidae, 5 видов (1) - щука обыкновенная (Esox lucius) длиной до 1,5 м, массой более 35 кг.

Н/отр АРАВАНОИДНЫЕ – OSTEOGLOSSOMORPHA. (около 130 видов). Хищники - пресные водоемы тропиков. Ячеистые стенки плавательного пузыря способны усваивать кислород из атмосферного воздуха.

Н/отр АНГВИЛЛОИДНЫЕ – ANGUILLOMORPHA

Отр. Угреобразные – Anguiliformes, около 350 видов (1).

Сем. У г р е в ы е – Anguilidae, 6 видов (1). Речной, или обыкновенный, угорь (Anguila anguila) длиной 50–150 см, массой до 4–6 кг. Питается беспозвоночными и рыбой. Нерест (моноцикличный вид) в Саргассовом море – самом соленом и теплом районе Атлантического океана.

Слайд 33Сем. М у р е н о в ы е –

Muraenidae, более 200 видов.

Н/отр ЦИПРИНОИДНЫЕ – CYPRINOMORPHA, 2 отр., 55–60 сем., более 4500 видов (35).

Отр. Карпообразные – Cypriniformes, 3 п/отр., 25–29 сем., около 3200 видов (32).

П/отр. Харациновидные – Characoidei, 6 сем., более 1400 видов

П/отр. Карповидные – Cyprinoidei, 5–6 сем., около 2000 видов (32).

Сем. К а р п о в ы е – Cyprinidae, более 1700 видов (29). ). Самое многочисленное по количеству видов семейство преимущественно пресноводных рыб. Тело покрыто циклоидной чешуей или голое; длина от 6 см до 1,5 м и более. Рот выдвижной. Глоточные зубы хорошо развиты.

Лещ (Abramis brama); уклейка (Alburnus alburnus); жерех (Aspius aspius); карась золотой (Carassius сarassius); пескарь (Gobio gobio); язь (Leuciscus idus); плотва (Rutilus rutilus); линь (Tinca tinca); усач (Barbus barbus) длиной до 47 см, массой до 1,7 кг; рыбец (Vimba vimba) длиной до 50 см; подуст (Chondrostoma nasus) длиной до 40 см, массой до 1,6 кг.

Н/отр ЦИПРИНОИДНЫЕ – CYPRINOMORPHA, 2 отр., 55–60 сем., более 4500 видов (35).

Отр. Карпообразные – Cypriniformes, 3 п/отр., 25–29 сем., около 3200 видов (32).

П/отр. Харациновидные – Characoidei, 6 сем., более 1400 видов

П/отр. Карповидные – Cyprinoidei, 5–6 сем., около 2000 видов (32).

Сем. К а р п о в ы е – Cyprinidae, более 1700 видов (29). ). Самое многочисленное по количеству видов семейство преимущественно пресноводных рыб. Тело покрыто циклоидной чешуей или голое; длина от 6 см до 1,5 м и более. Рот выдвижной. Глоточные зубы хорошо развиты.

Лещ (Abramis brama); уклейка (Alburnus alburnus); жерех (Aspius aspius); карась золотой (Carassius сarassius); пескарь (Gobio gobio); язь (Leuciscus idus); плотва (Rutilus rutilus); линь (Tinca tinca); усач (Barbus barbus) длиной до 47 см, массой до 1,7 кг; рыбец (Vimba vimba) длиной до 50 см; подуст (Chondrostoma nasus) длиной до 40 см, массой до 1,6 кг.

Слайд 34Сем. В ь ю н о в ы е – Cobitidae,

около 50 видов (2). Щиповка обыкновенная (Cobitis taenia) длиной до 10 см; вьюн (Misgurnus fossilis) длиной до 30 см.

Сем. Б а л и т о р о в ы е – Balitoridae, около 130 видов (1). Усатый голец (Barbatula barbatula) длиной 12–18 см.

Отр. Сомообразные – Siluriformes, 27–31 семейств, более 1200 видов (3).

Сем. С о м о в ы е – Siluridae, около 10 видов (1). Тело голое длиной до 5 м, массой до 300 кг (обыкновенный сом). Обитают в пресных водоемах Евразии. Хищники. Питаются рыбами, могут нападать на водоплавающих птиц и зверей. Объекты местного промысла. Обыкновенный сом (Silurus glanis);

Сем. И к т а л у р о в ы е, или К о ш к и-с о м ы, (Ictaluridae), (2). Американский сомик (Ictalurus nebulusus) длиной до 45 см и массой до 1,5–2 кг; канальный сомик (Ictalurus punctatus) длиной до 75 см и массой до 7 кг.

Сем. Б а л и т о р о в ы е – Balitoridae, около 130 видов (1). Усатый голец (Barbatula barbatula) длиной 12–18 см.

Отр. Сомообразные – Siluriformes, 27–31 семейств, более 1200 видов (3).

Сем. С о м о в ы е – Siluridae, около 10 видов (1). Тело голое длиной до 5 м, массой до 300 кг (обыкновенный сом). Обитают в пресных водоемах Евразии. Хищники. Питаются рыбами, могут нападать на водоплавающих птиц и зверей. Объекты местного промысла. Обыкновенный сом (Silurus glanis);

Сем. И к т а л у р о в ы е, или К о ш к и-с о м ы, (Ictaluridae), (2). Американский сомик (Ictalurus nebulusus) длиной до 45 см и массой до 1,5–2 кг; канальный сомик (Ictalurus punctatus) длиной до 75 см и массой до 7 кг.

Слайд 35Н/отр. АТЕРИНОИДНЫЕ – ATHERINOMORPHA, 3 отр., 17 сем., около 650–700 видов.

В некоторых группах резко выражен половой диморфизм и имеются приспособления (гоноподии) для внутреннего оплодотворения (гамбузия). Большинство видов откладывают икру, некоторые группы живородящие. Широко распространены в морских, солоноватых и пресных водах тропического и умеренного поясов.

Отр. Карпозубообразные – Cyprinodontiformes, 8 сем., около 600 в.

Отр. Атеринообразные – Atheriniformes, около 180 видов.

Отр. Сарганообразные – Beloniformes, около 150 видов.

Н/отр. ПАРАПЕРКОИДНЫЕ – PARAPERCOMORPHA, 2 отр., около 700 видов

Отр. Трескообразные – Gadiformes, 10–11 семейств, около 700 видов (1).

Сем. Т р е с к о в ы е – Gadidae, 53 вида (1). Обыкновенный налим (Lota lota) длиной до 1,2 м, массой до 24 кг; полярная тресочка; северная навага; пикша; путассу; минтай; тихоокеанская треска; атлантическая треска.

Отр. Карпозубообразные – Cyprinodontiformes, 8 сем., около 600 в.

Отр. Атеринообразные – Atheriniformes, около 180 видов.

Отр. Сарганообразные – Beloniformes, около 150 видов.

Н/отр. ПАРАПЕРКОИДНЫЕ – PARAPERCOMORPHA, 2 отр., около 700 видов

Отр. Трескообразные – Gadiformes, 10–11 семейств, около 700 видов (1).

Сем. Т р е с к о в ы е – Gadidae, 53 вида (1). Обыкновенный налим (Lota lota) длиной до 1,2 м, массой до 24 кг; полярная тресочка; северная навага; пикша; путассу; минтай; тихоокеанская треска; атлантическая треска.

Слайд 36Н/отр ПЕРКОИДНЫЕ – PERCOMORPHA, 11 отр., 190–200 сем., около 9 тыс.

видов (12).

Отр. Опахообразные – Lampridiformes, 6 сем., около 25 видов.

Отр. Колюшкообразные – Gasterosteiformes, 9 сем., около 200 видов, (3).

Сем. К о л ю ш к о в ы е – Gasterosteidae, 7–8 видов (3). Трехиглая

колюшка; девятииглая колюшка; колюшка малая южная

Отр. Кефалеобразные – Mugiliformes, 3 сем., более 150 видов.

Отр. Окунеобразные – Perciformes,150 сем., более 6 тыс. вид (11).

Сем. О к у н е в ы е – Percidae, более 160 видов (5) - окунь обыкновенный (Perca fluviatilis); ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua); ерш-носарь, или бирючок (G. acerina); ерш Балона, или дунайский ерш (G. baloni), встречается только в бассейне р. Дунай, проник в водоемы Беларуси; судак обыкновенный (Lucioperca lucioperca) длиной до 1,3 м, массой до 20 кг – самый крупный представитель окуневых рыб – ценный промысловый вид.

Отр. Опахообразные – Lampridiformes, 6 сем., около 25 видов.

Отр. Колюшкообразные – Gasterosteiformes, 9 сем., около 200 видов, (3).

Сем. К о л ю ш к о в ы е – Gasterosteidae, 7–8 видов (3). Трехиглая

колюшка; девятииглая колюшка; колюшка малая южная

Отр. Кефалеобразные – Mugiliformes, 3 сем., более 150 видов.

Отр. Окунеобразные – Perciformes,150 сем., более 6 тыс. вид (11).

Сем. О к у н е в ы е – Percidae, более 160 видов (5) - окунь обыкновенный (Perca fluviatilis); ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua); ерш-носарь, или бирючок (G. acerina); ерш Балона, или дунайский ерш (G. baloni), встречается только в бассейне р. Дунай, проник в водоемы Беларуси; судак обыкновенный (Lucioperca lucioperca) длиной до 1,3 м, массой до 20 кг – самый крупный представитель окуневых рыб – ценный промысловый вид.

Слайд 37Сем. Г о л о в е ш к о в

ы е – Eleotridae, (1). Головешка, или ротан (Percottus glehni).

Сем. Б ы ч к о в ы е – Gobiidae, около 600 видов (5): бычок-кругляк длиной тела 16–20 см; бычок-песочник; бычок-гонец; бычок-цуцик

Сем. С к у м б р и е в ы е – Scombridae, около 40 видов

Сем. М е ч-р ы б ы– Xiphiidae, 1 вид

Сем. П а р у с н и к о в ы е – Istiophoridae, 9 видов. Длина тела до 5 м, масса до 900 кг.

Отр. Скорпенообразные – Scorpaeniformes, 21 сем., более 1000 видов (1).

Сем. К е р ч а к о в ы е, или Р о г а т к о в ы е – Cottidae, около 600 видов (1). Обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio).

Отр. Камбалообразные – Pleuronectiformes, около 500 видов

Отр. Иглобрюхообразные – Tetradontiformes, около 320 видов

Н/отр БАТРАХОИДНЫЕ – BATRACHOIDOMORPHA, 4 отр., около 400 видов

Сем. Б ы ч к о в ы е – Gobiidae, около 600 видов (5): бычок-кругляк длиной тела 16–20 см; бычок-песочник; бычок-гонец; бычок-цуцик

Сем. С к у м б р и е в ы е – Scombridae, около 40 видов

Сем. М е ч-р ы б ы– Xiphiidae, 1 вид

Сем. П а р у с н и к о в ы е – Istiophoridae, 9 видов. Длина тела до 5 м, масса до 900 кг.

Отр. Скорпенообразные – Scorpaeniformes, 21 сем., более 1000 видов (1).

Сем. К е р ч а к о в ы е, или Р о г а т к о в ы е – Cottidae, около 600 видов (1). Обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio).

Отр. Камбалообразные – Pleuronectiformes, около 500 видов

Отр. Иглобрюхообразные – Tetradontiformes, около 320 видов

Н/отр БАТРАХОИДНЫЕ – BATRACHOIDOMORPHA, 4 отр., около 400 видов

Слайд 38 Отр. Пегасообразные – Pegasiformes. Населяют (5 видов) тропическую

зону Тихого и Индийского океанов. Обитают на мелководьях, среди водорослей. Способны ползать по дну и, возможно, скользить по поверхности воды. Биология изучена слабо.

Отр. Батрахообразные – Batrachoidiformes. Около 50 видов малоподвижных донных рыб, длиной 20–35 см, с толстой приплюснутой головой и сжатым с боков хвостом. Рот широкий, большой с многочисленными острыми зубами.

Отр. Присоскообразные – Gobiesociformes. Тело укороченное, длиной 7–30 см, сильно уплощенное, голое, обильно покрыто слизью, около 100 видов. На груди присасывательный диск (видоизмененные сросшиеся грудные плавники).

Отр. Удильщикообразные – Lophiiformes. Тело короткое, голое либо покрыто костными бугорками или шипиками. Длина тела варьирует в широких пределах – от 16 мм до 1,5 м; более 220 видов. Рот большой с мощными челюстями.

Отр. Батрахообразные – Batrachoidiformes. Около 50 видов малоподвижных донных рыб, длиной 20–35 см, с толстой приплюснутой головой и сжатым с боков хвостом. Рот широкий, большой с многочисленными острыми зубами.

Отр. Присоскообразные – Gobiesociformes. Тело укороченное, длиной 7–30 см, сильно уплощенное, голое, обильно покрыто слизью, около 100 видов. На груди присасывательный диск (видоизмененные сросшиеся грудные плавники).

Отр. Удильщикообразные – Lophiiformes. Тело короткое, голое либо покрыто костными бугорками или шипиками. Длина тела варьирует в широких пределах – от 16 мм до 1,5 м; более 220 видов. Рот большой с мощными челюстями.