- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Гистология, цитология, эмбрионология презентация

Содержание

- 1. Гистология, цитология, эмбрионология

- 2. ГИСТОЛОГИЯ Гистология – это наука о строении,

- 3. Гистология как учебная дисциплина включает в

- 4. ЗАДАЧИ ГИСТОЛОГИИ - изучение строения клеток, тканей

- 5. ЦИТОЛОГИЯ Изучением клеток занимается наука «цитология» (греч.

- 6. ЭМБРИОЛОГИЯ Ткани и органы образуются в результате

- 7. ЗАДАЧИ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ решают ряд

- 8. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ Знание гистологии необходимо

- 9. ЗНАЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ Данные гистологических

- 10. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ методы биотехнологии, использующиеся напряду с

- 11. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Метод микроскопирования – это основной

- 12. Методы гистологического и цитологического исследования. методы

- 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ

- 14. ПОСТКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ Это окружённые плазмолеммой структуры, которые

- 15. НЕКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ Симпласты – это окружённые плазмолеммой

- 16. СИНЦИТИЙ Синцитий – это совокупность клеток, связанных

- 17. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ Плазмолемма (цитолемма) Цитоплазма (гиалоплазма, органеллы, включения) Ядро

- 18. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ: ПЛАЗМОЛЕММА Состав: липиды (билипидный

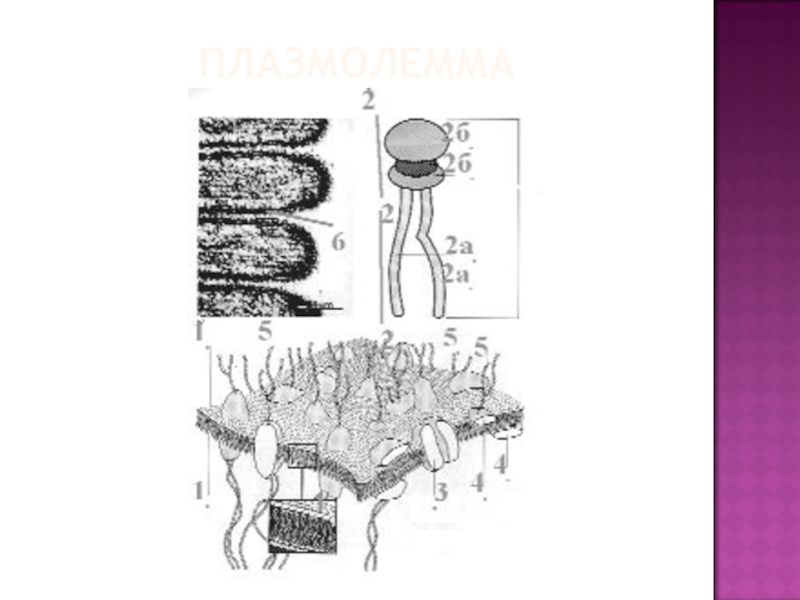

- 19. ПЛАЗМОЛЕММА

- 20. ПЛАЗМОЛЕММА: МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Контакты простого типа –

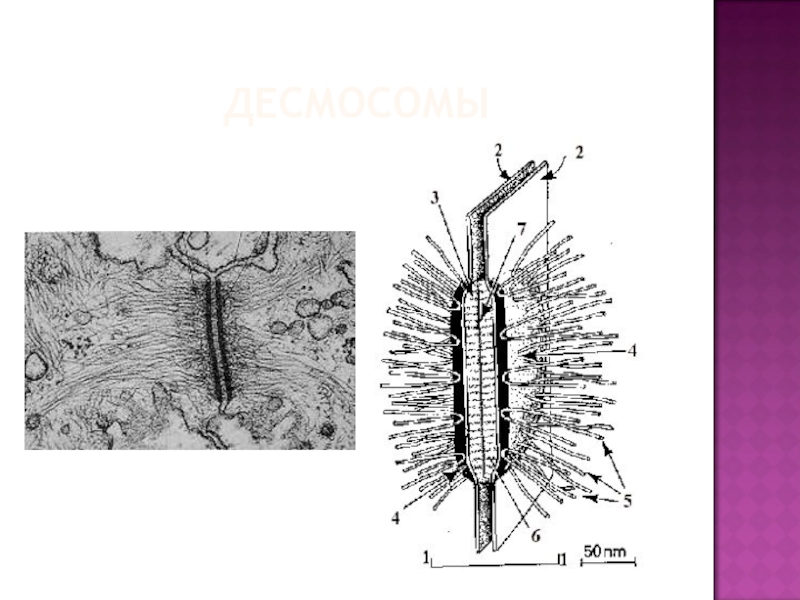

- 21. ДЕСМОСОМЫ

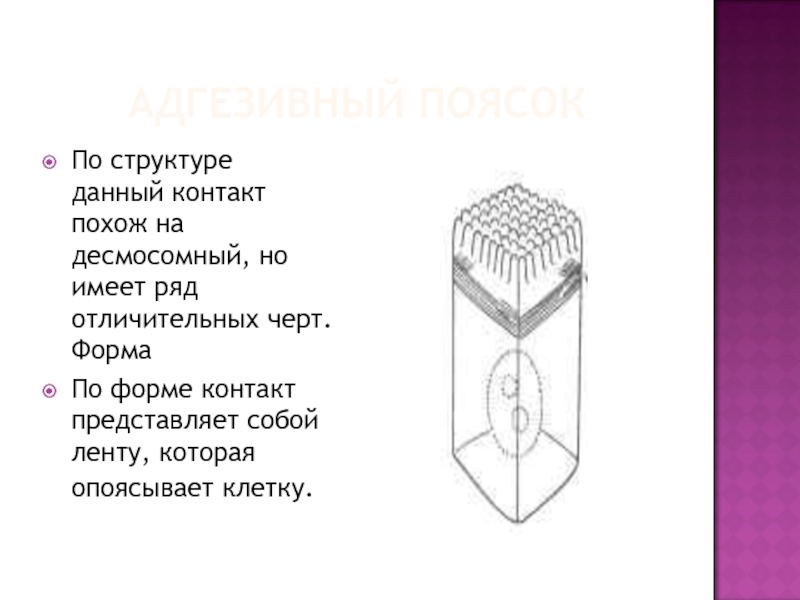

- 22. АДГЕЗИВНЫЙ ПОЯСОК По структуре данный контакт похож на

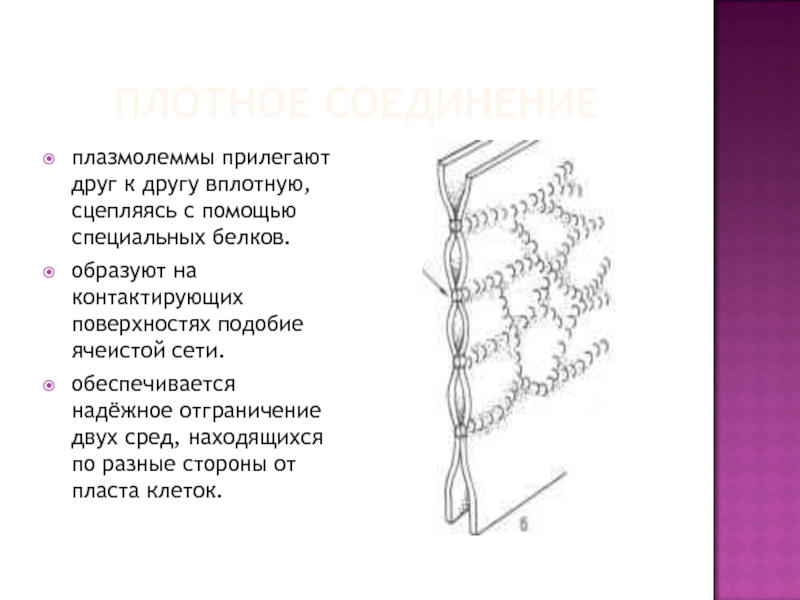

- 23. ПЛОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ плазмолеммы прилегают друг к другу вплотную,

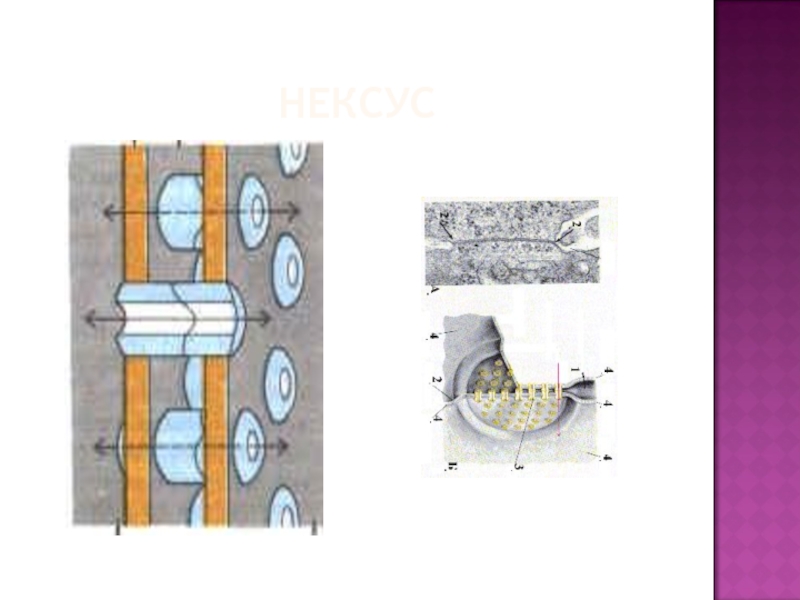

- 24. НЕКСУС

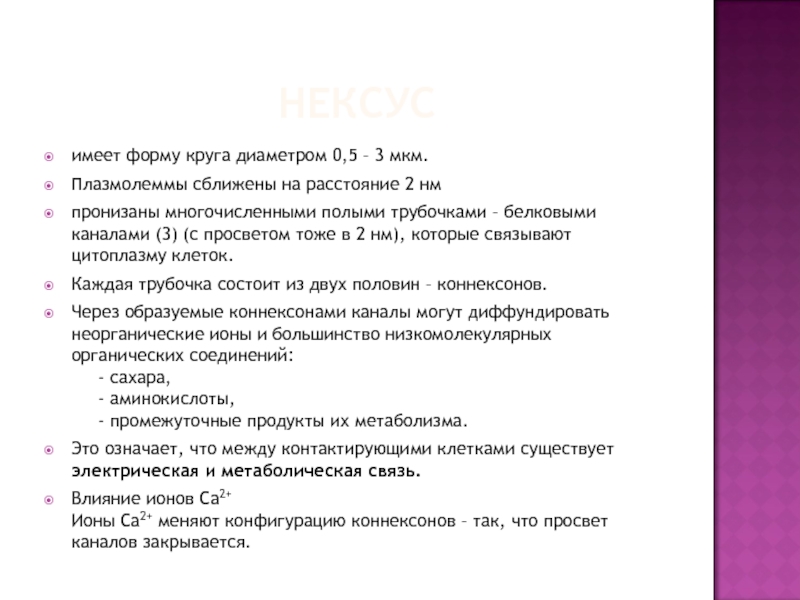

- 25. НЕКСУС имеет форму круга диаметром 0,5 –

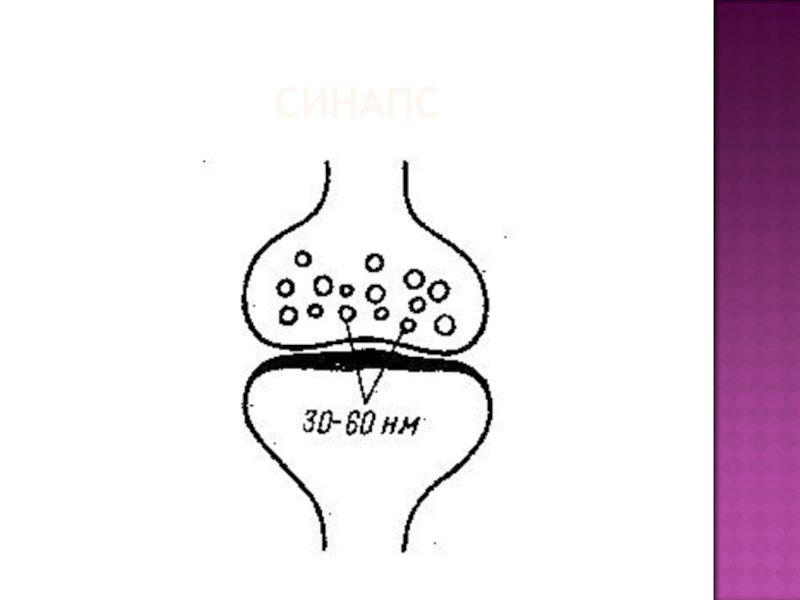

- 26. СИНАПС

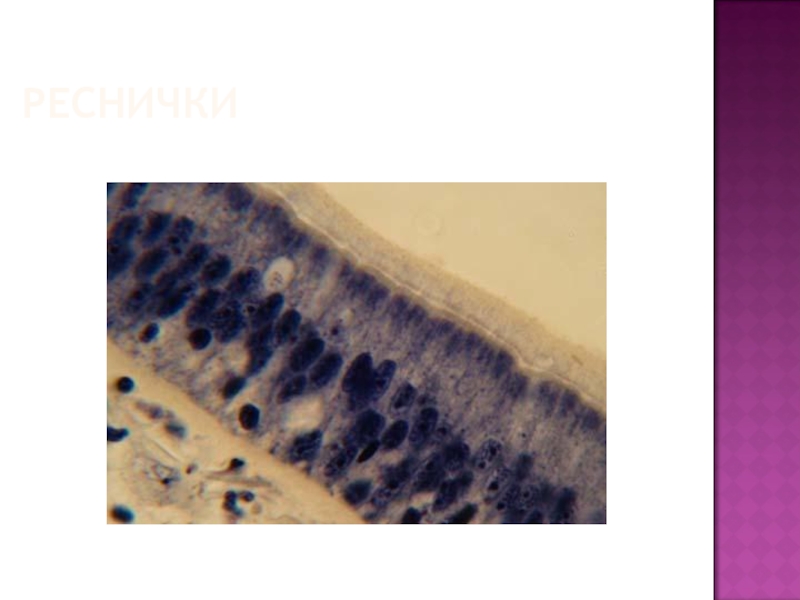

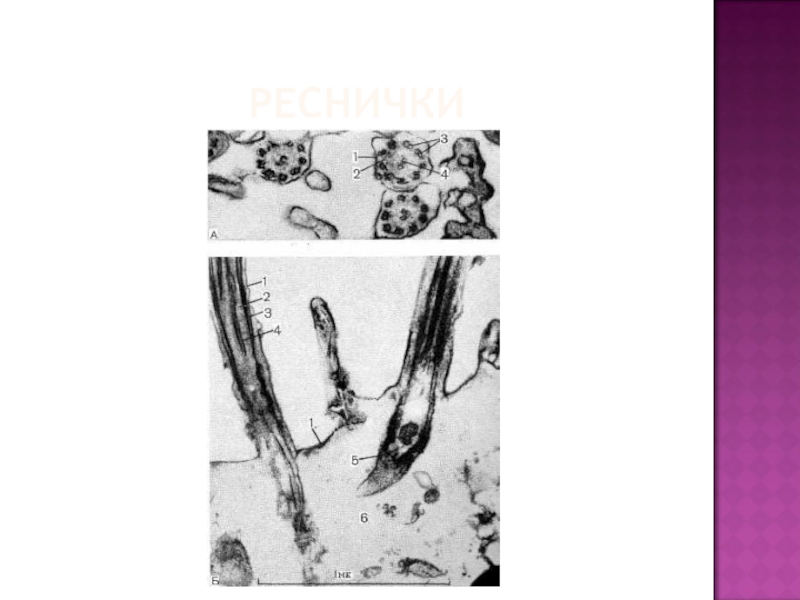

- 27. РЕСНИЧКИ

- 28. МИКРОВОРСИНКИ Микроворсинки имеют вид цилиндрических пальцеообразных выростов цитоплазмы, покрытых плазмолеммой

- 29. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ: ГИАЛОПЛАЗМА ИЛИ МАТРИКС ЦИТОПЛАЗМЫ

- 30. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ: ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ Включения –

- 31. ВКЛЮЧЕНИЯ ГЛИКОГЕНА

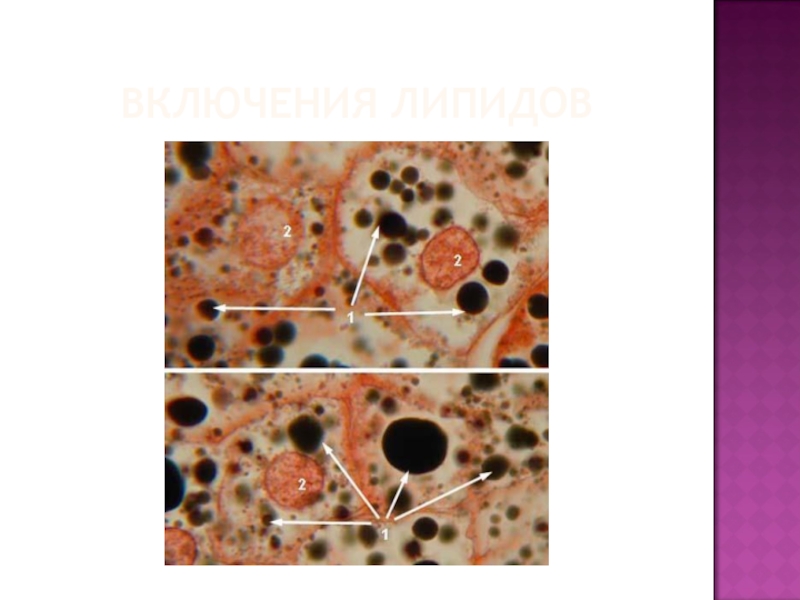

- 32. ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИПИДОВ

- 33. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ: ОРГАНЕЛЛЫ ЦИТОПЛАЗМЫ - ОБЩИЕ

- 34. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ: ОРГАНЕЛЛЫ ЦИТОПЛАЗМЫ - ОБЩИЕ Немембранные Рибосомы Центриоли Микрофиламенты Микрофибриллы Микротрубочки

- 35. ОРГАНЕЛЛЫ : СПЕЦИАЛЬНЫЕ Миофибриллы Нейрофибриллы Тонофибриллы Реснички Жгутики

- 36. РЕСНИЧКИ

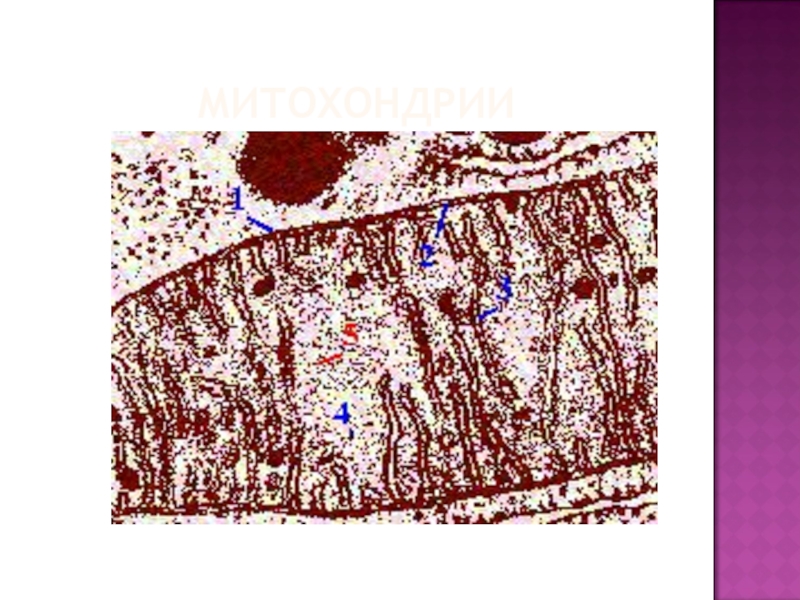

- 37. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: МИТОХОНДРИИ Термин введен в 1897

- 38. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ Завершение окислительного распада

- 39. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Цикл Кребса - это распад

- 40. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МИТОХОНДРИЙ Митохондрии функционируют около 10

- 41. МИТОХОНДРИИ

- 42. МИТОХОНДРИИ

- 43. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Открыта в 1945

- 44. ФУНКЦИИ ГР-ЭПС синтез на рибосомах пептидных цепей

- 45. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: АГРАНУЛЯРНАЯ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Агранулярная ЭПС

- 46. ГРАНУЛЯРНАЯ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

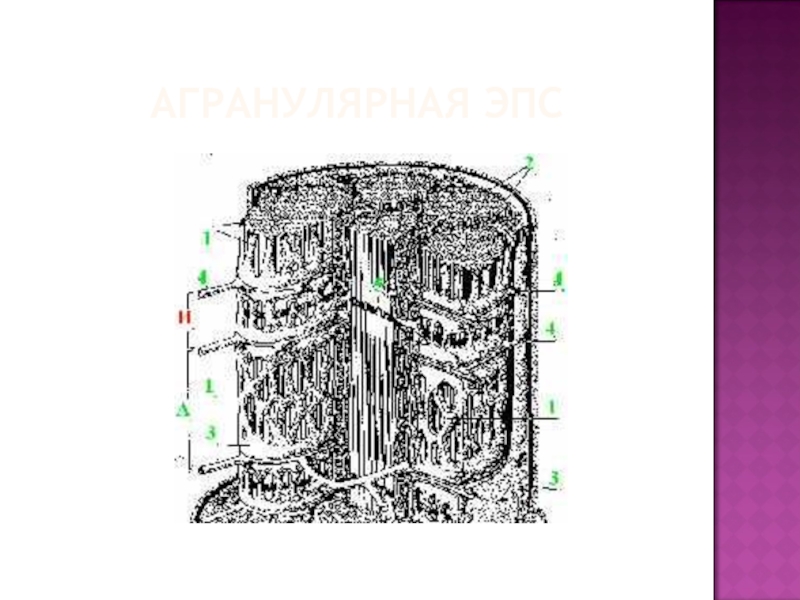

- 47. АГРАНУЛЯРНАЯ ЭПС

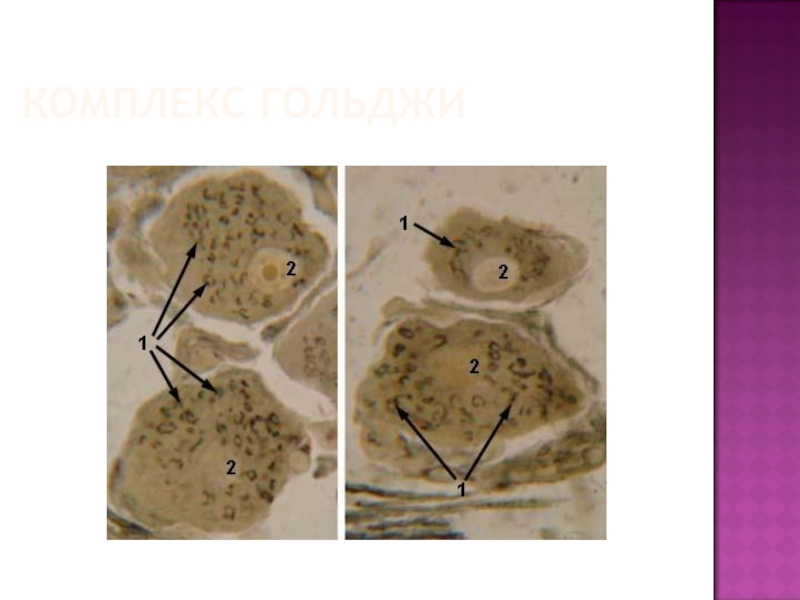

- 48. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ Открыт К.

- 49. ФУНКЦИИ АППАРАТА ГОЛЬДЖИ сегрегация (отделение) соответствующих белков

- 50. КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ

- 51. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: ЛИЗОСОМЫ Открыты де Дювом

- 52. ЛИЗОСОМЫ

- 53. МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: ПЕРОКСИСОМЫ Овальные тельца, ограниченные мембраной,

- 54. ПЕРОКСИСОМА

- 55. НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: РИБОСОМЫ Сложные рибонуклеопротеиды Состоят и

- 56. РИБОСОМЫ рибосома состоит из двух субъединиц следующего

- 57. НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР (ЦЕНТРОСОМА) Термин предложен

- 58. ЦЕНТРИОЛИ

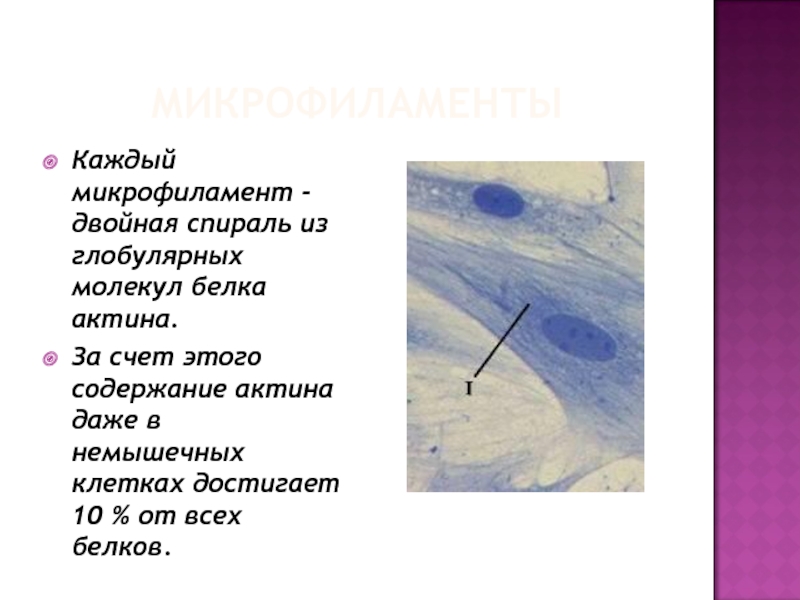

- 59. МИКРОФИЛАМЕНТЫ Каждый микрофиламент - двойная спираль из

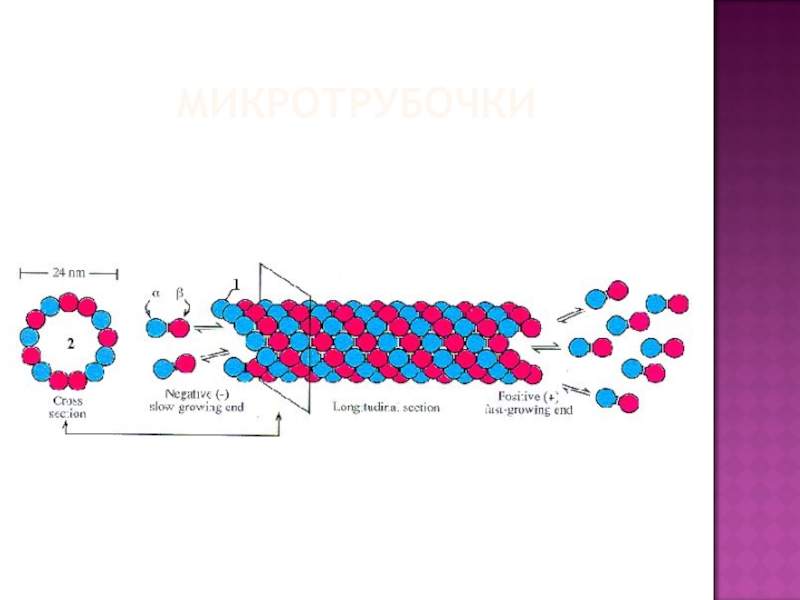

- 60. МИКРОТРУБОЧКИ

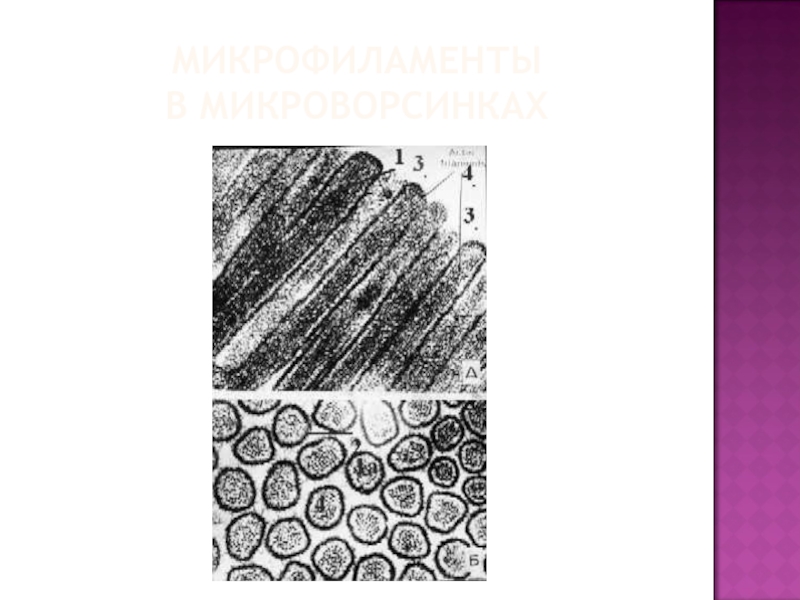

- 61. МИКРОФИЛАМЕНТЫ В МИКРОВОРСИНКАХ

- 62. РЕСНИЧКИ

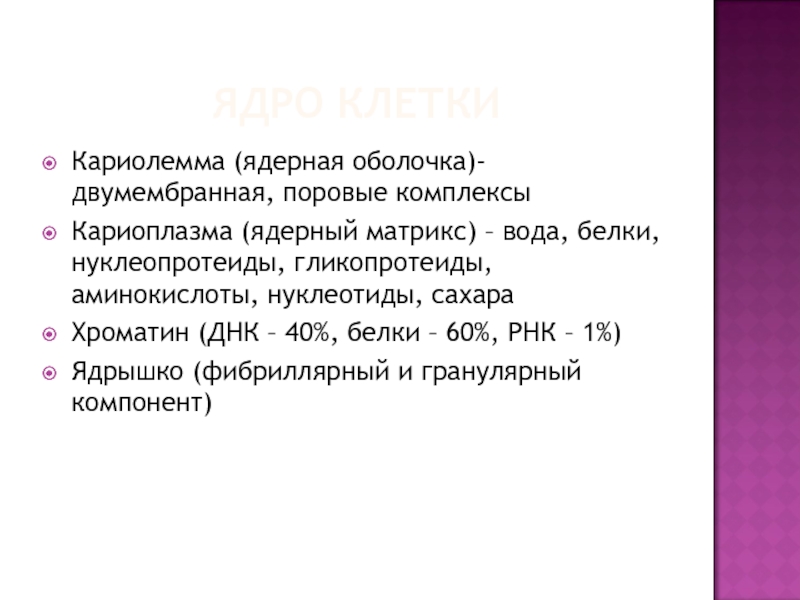

- 63. ЯДРО КЛЕТКИ Кариолемма (ядерная оболочка)- двумембранная, поровые

- 64. ЯДРО – ВАЖНЕЙШАЯ СТРУКТУРА

- 65. КАРИОПЛАЗМА Кариоплазма или ядерный сок, состоит из

- 66. ХРОМОСОМА Любая из молекул хромосомной (ядерной) ДНК

- 67. СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМЫ Средняя же длина одной молекулы

- 68. СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА Эту

- 69. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ Репликация (удвоение) ДНК происходит

- 70. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ Конденсация хромосом осуществляется уже

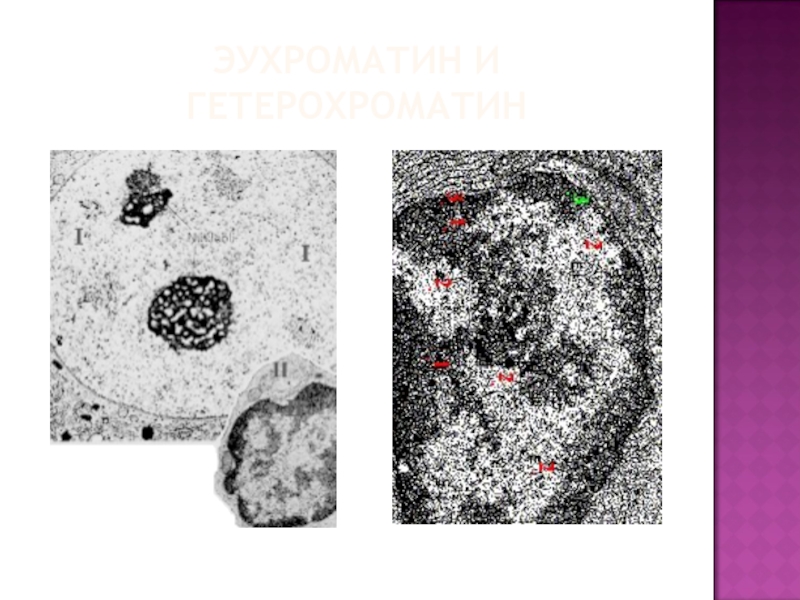

- 71. ХРОМАТИН Эухроматин – это те участки хромосом

- 72. ЭУХРОМАТИН И ГЕТЕРОХРОМАТИН

- 73. ХРОМАТИН Хроматин состоит из ДНК, гистоновых белков

- 74. ТЕЛЬЦЕ БАРРА Одним из компонентов гетерохроматина может

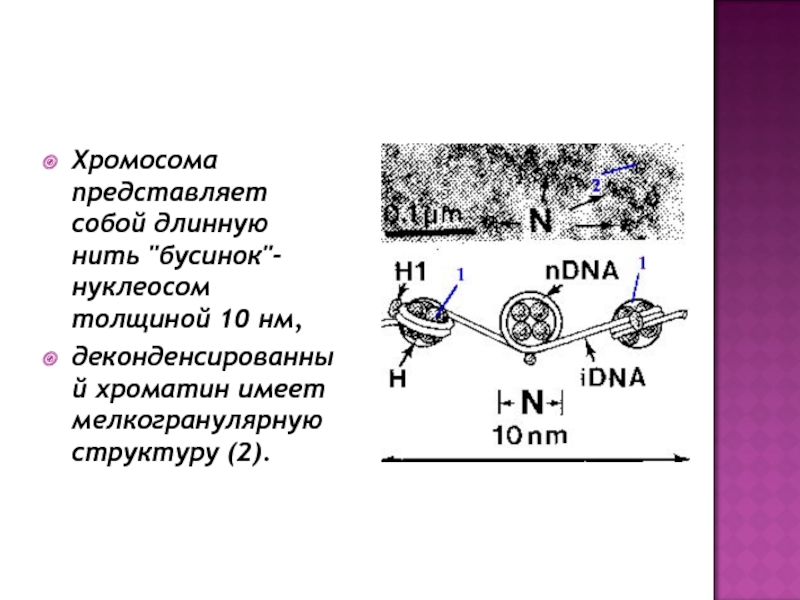

- 75. Хромосома представляет собой длинную нить "бусинок"-нуклеосом

- 76. СТРОЕНИЕ НУКЛЕОСОМЫ Основа нуклеосомы – глобула

- 77. СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМЫ Цепь нуклеосом - в каждой

- 78. У каждой хромосомы обнаруживаются следующие части:

- 79. ВИДЫ ХРОМОСОМ По положению центромеры хромосомы делят

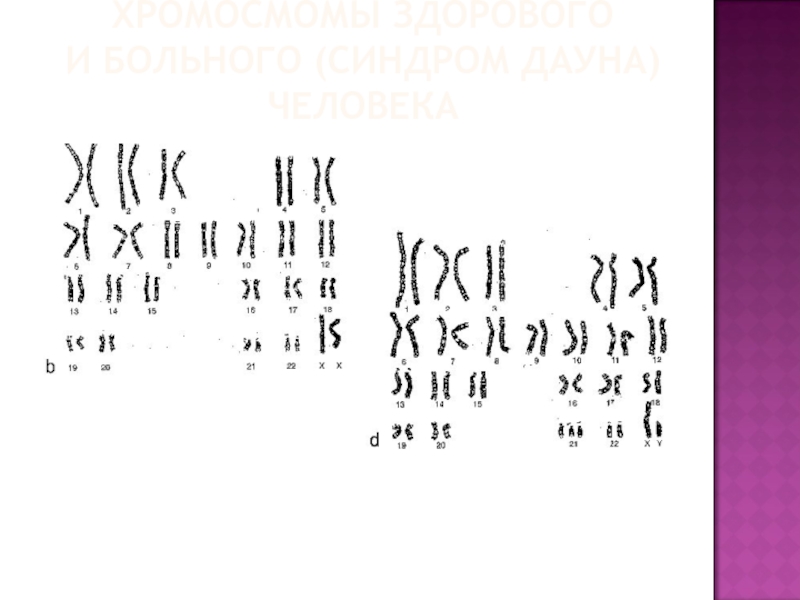

- 80. ХРОМОСМОМЫ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО (СИНДРОМ ДАУНА) ЧЕЛОВЕКА

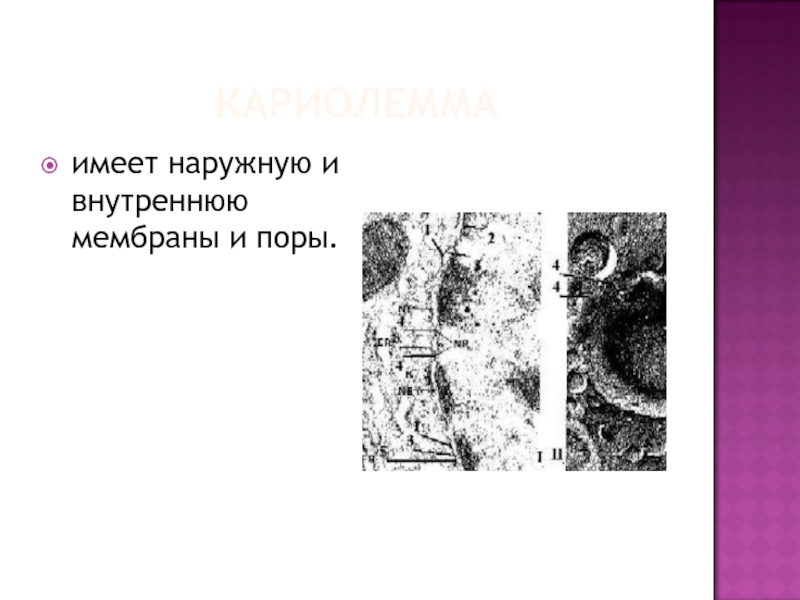

- 81. КАРИОЛЕММА имеет наружную и внутреннюю мембраны и поры.

- 82. КАРИОЛЕММА Комплекс поры – два кольца по

- 83. ЯДРЫШКО Ядрышко состоит из фибриллярного компонента (центральной

- 84. ЯДРО КЛЕТКИ Функции: Хранение генетической информации (ДНК)

- 85. КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ Митоз - профаза, метафаза, анафаза, телофаза Интерфаза – пресинтетический, синтетический, постсинтетический

- 86. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ Формы деления клеток – митоз

- 87. МИТОЗ Митоз слагается из четырех фаз: профаза,

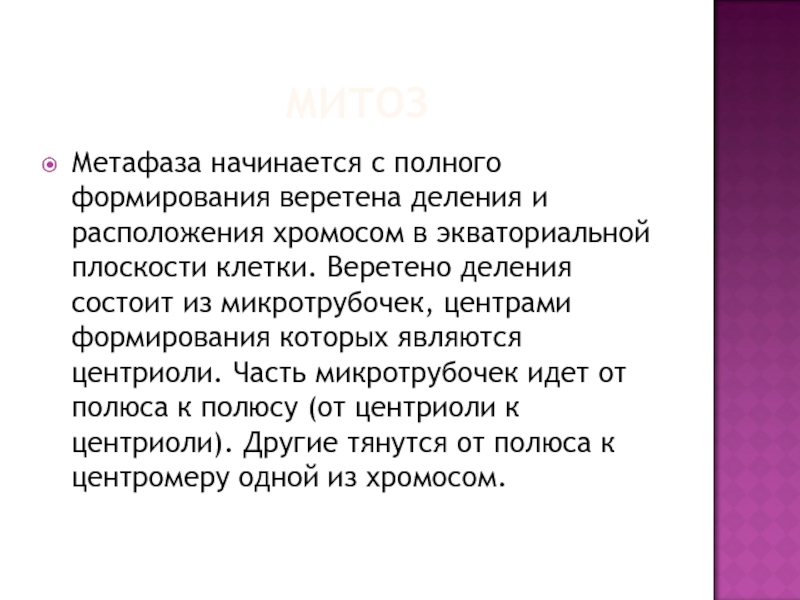

- 88. МИТОЗ Метафаза начинается с полного формирования веретена

- 89. МИТОЗ В анафазе происходит расщепление центромеров и

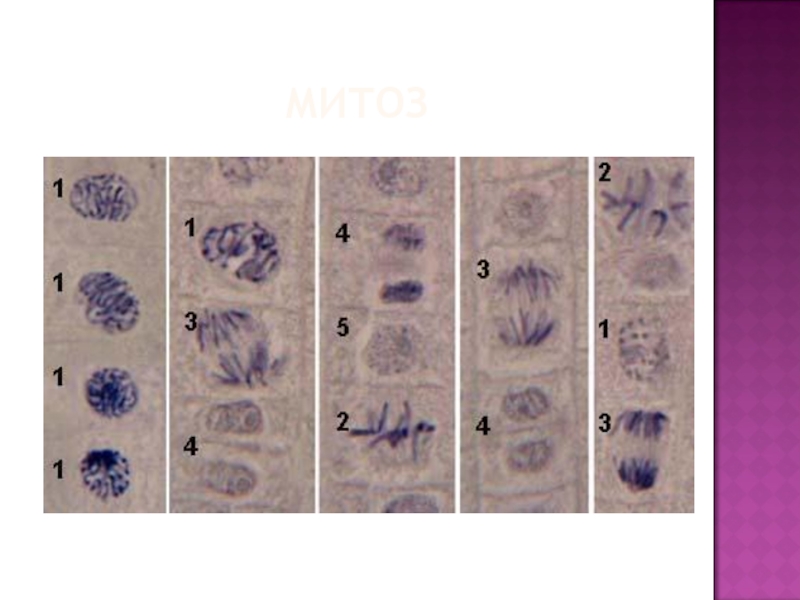

- 90. МИТОЗ

- 91. МЕЙОЗ Деление созревающих половых клеток, которое приводит

- 92. ДРУГИЕ ФОРМЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК В литературе нередко

- 93. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ Жизненный цикл клетки –

- 94. КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ ПРЕСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД -

- 95. ФОРМЫ ГИБЕЛИ КЛЕТОК Некроз – это гибель

- 96. КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД -

- 97. КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ ПОСТСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД – G2 Синтез информационной РНК Синтез белков тубулинов

- 98. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Слайд 2ГИСТОЛОГИЯ

Гистология – это наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных

организмов.

«Histos» (греч.) ткань.

Гистология – это медико-биологическая наука, изучающая микроскопическое строение и жизнедеятельность тканей, образующих тело.

Гистология как наука объединяет общую и частную гистологию.

«Histos» (греч.) ткань.

Гистология – это медико-биологическая наука, изучающая микроскопическое строение и жизнедеятельность тканей, образующих тело.

Гистология как наука объединяет общую и частную гистологию.

Слайд 3

Гистология как учебная дисциплина включает в себя следующие разделы:

- цитология;

- эмбриология;

-

общая гистология;

- частная гистология.

Основным объектом изучения гистологии является организм здорового человека, и поэтому учебная дисциплина именуется гистологией человека.

- частная гистология.

Основным объектом изучения гистологии является организм здорового человека, и поэтому учебная дисциплина именуется гистологией человека.

Слайд 4ЗАДАЧИ ГИСТОЛОГИИ

- изучение строения клеток, тканей и органов;

- установление связей между

различными явлениями и общих закономерностей.

В отличие от анатомии гистология изучает строение живой материи на микроскопическом и электронно-микроскопическом уровне.

В отличие от анатомии гистология изучает строение живой материи на микроскопическом и электронно-микроскопическом уровне.

Слайд 5ЦИТОЛОГИЯ

Изучением клеток занимается наука «цитология» (греч. kytos – клетка). Цитология является

необходимой частью гистологии.

Цитология за последние годы обогатилась многими научными открытиями. Новые данные о строении ядра, хромосомного аппарата легли в основу цитодиагностики наследственных заболеваний, опухолей, болезней крови и др. болезней.

Цитология за последние годы обогатилась многими научными открытиями. Новые данные о строении ядра, хромосомного аппарата легли в основу цитодиагностики наследственных заболеваний, опухолей, болезней крови и др. болезней.

Слайд 6ЭМБРИОЛОГИЯ

Ткани и органы образуются в результате эмбрионального развития из различных зародышевых

листков, поэтому знание эмбриологии (греч. embryon) необходимо при изучении гистологии.

Многие органы завершают свое развитие после рождения ребенка (почки, формирование половой системы, НС, органов ЖКТ и др.)

Многие органы завершают свое развитие после рождения ребенка (почки, формирование половой системы, НС, органов ЖКТ и др.)

Слайд 7ЗАДАЧИ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

решают ряд фундаментальных теоретических проблем и прикладных

аспектов современной медицины и биологии:

изучение закономерностей цито- и гистогенеза, строения и функции клеток и тканей;

выяснение роли нервной, иммунной, эндокринной систем организма в регуляции процессов морфогенеза клеток, тканей м органов и их функционирование;

исследование возрастных изменений клеток, тканей и органов;

исследование адаптации клеток, тканей и органов к действию различных факторов;

изучение процессов системы мать- плод;

исследование эмбриогенеза человека.

изучение закономерностей цито- и гистогенеза, строения и функции клеток и тканей;

выяснение роли нервной, иммунной, эндокринной систем организма в регуляции процессов морфогенеза клеток, тканей м органов и их функционирование;

исследование возрастных изменений клеток, тканей и органов;

исследование адаптации клеток, тканей и органов к действию различных факторов;

изучение процессов системы мать- плод;

исследование эмбриогенеза человека.

Слайд 8ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Знание гистологии необходимо для освоения других фундаментальных медико-биологических

дисциплин:

физиологии,

биохимии,

патофизиологии,

патанатомии

иммунологии,

микробиологии,

фармакологии

и др.

физиологии,

биохимии,

патофизиологии,

патанатомии

иммунологии,

микробиологии,

фармакологии

и др.

Слайд 9ЗНАЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

Данные гистологических и цитологических исследований широко используются

в клинической диагностике различных заболеваний (благодаря эндоскопии и др. приемов, позволяющих получить материал для исследований практически из любого участка тела.)

Слайд 10МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

методы биотехнологии, использующиеся напряду с разнообразными механизмами, такие как культуры

тканей для синтеза различных биологически активных веществ.

биоинженерия (тканевая инженерия) - это выращивание в искусственных условиях клеток, тканей и органов человека для последующей трансплантации и замещения поврежденных в результате травмы или заболевания

биоинженерия (тканевая инженерия) - это выращивание в искусственных условиях клеток, тканей и органов человека для последующей трансплантации и замещения поврежденных в результате травмы или заболевания

Слайд 11МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод микроскопирования – это основной метод изучения объектов (более 300

лет)

ультрафиолетовая микроскопия (используются короткие УФ волны)

флюоросцентная (люминесцентная) микроскопия – применяют ртутные и ксеноновые лампы сверхвысокого давления (частицы в возбужденном состоянии). Спектральный состав излучения несет информацию о внутреннем строении объекта и химическом составе.

фазово-контрастная микроскопия (окрашивание)

электронная микроскопия – высокая разрешающая способность (расстояние 0,1-0,7 нм) (трансмиссионная и сканирующая) ТЭМ – плоское изображение, СЭМ – объемное.

ультрафиолетовая микроскопия (используются короткие УФ волны)

флюоросцентная (люминесцентная) микроскопия – применяют ртутные и ксеноновые лампы сверхвысокого давления (частицы в возбужденном состоянии). Спектральный состав излучения несет информацию о внутреннем строении объекта и химическом составе.

фазово-контрастная микроскопия (окрашивание)

электронная микроскопия – высокая разрешающая способность (расстояние 0,1-0,7 нм) (трансмиссионная и сканирующая) ТЭМ – плоское изображение, СЭМ – объемное.

Слайд 12

Методы гистологического и цитологического исследования.

методы трансплантации клеток крови и костного мозга

от здоровых людей – доноров людям-реципиентам, подвергнутым смертельному облучению.

Метод радиоавтографии – позволяет изучить более полно обмен веществ в разных структурах. При этом вводят вещество с меченными радиоактивными изотопами.

Метод радиоавтографии – позволяет изучить более полно обмен веществ в разных структурах. При этом вводят вещество с меченными радиоактивными изотопами.

Слайд 13

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ

клетка является наименьшей единицей живого;

клетки животных организмов

сходны по строению;

размножение клеток происходит путем деления исходной клетки;

многоклеточные организмы представляют собой совокупность клеток и их производных, объединенные в системы тканей и органов, связанных между собой клеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

размножение клеток происходит путем деления исходной клетки;

многоклеточные организмы представляют собой совокупность клеток и их производных, объединенные в системы тканей и органов, связанных между собой клеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

Слайд 14ПОСТКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Это окружённые плазмолеммой структуры, которые происходят из обычных по строению

клеток, но лишены ядра (а часто – и почти всех органелл) и приспособлены для выполнения определённых функций.

К постклеточным структурам у человека относятся:

роговые чешуйки эпидермиса, волос и ногтей,

эритроциты

тромбоциты.

К постклеточным структурам у человека относятся:

роговые чешуйки эпидермиса, волос и ногтей,

эритроциты

тромбоциты.

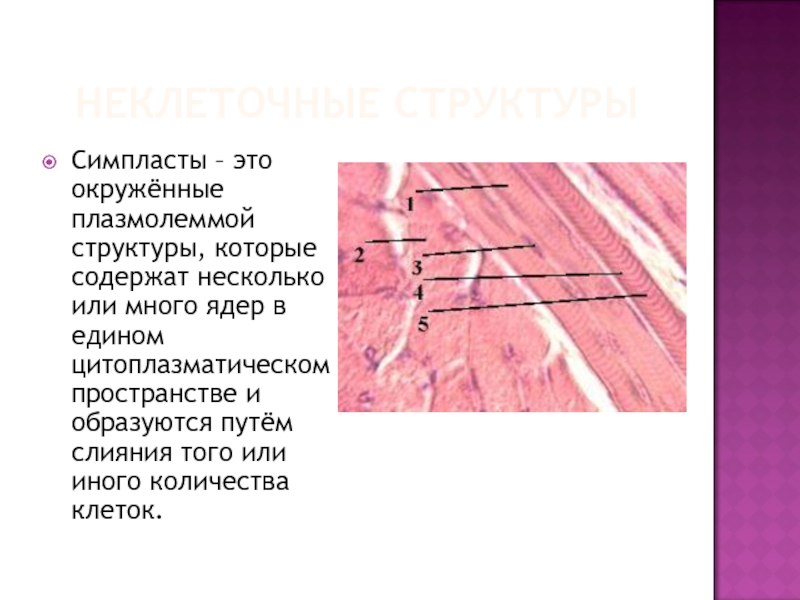

Слайд 15НЕКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ

Симпласты – это окружённые плазмолеммой структуры, которые содержат несколько или

много ядер в едином цитоплазматическом пространстве и образуются путём слияния того или иного количества клеток.

Слайд 16СИНЦИТИЙ

Синцитий – это совокупность клеток, связанных цитоплазматическими мостиками.

Синцитий образуется в

результате не вполне завершённых делений – таких, когда между дочерними клетками остаётся цитоплазматический мостик.

У человека в виде синцития развиваются предшественники половых клеток:

оогонии у женских эмбрионов и сперматогенные клетки у половозрелых мужчин.

У человека в виде синцития развиваются предшественники половых клеток:

оогонии у женских эмбрионов и сперматогенные клетки у половозрелых мужчин.

Слайд 17ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ

Плазмолемма (цитолемма)

Цитоплазма (гиалоплазма, органеллы, включения)

Ядро

Слайд 18ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ:

ПЛАЗМОЛЕММА

Состав: липиды (билипидный слой) – 40%, белки – 50-55%,

углеводы (гликокаликс) – 5-10%

Функции – разграничение, рецепция, транспорт веществ

Транспорт: активный и пассивный, экзоцитоз и эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз)

Функции – разграничение, рецепция, транспорт веществ

Транспорт: активный и пассивный, экзоцитоз и эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз)

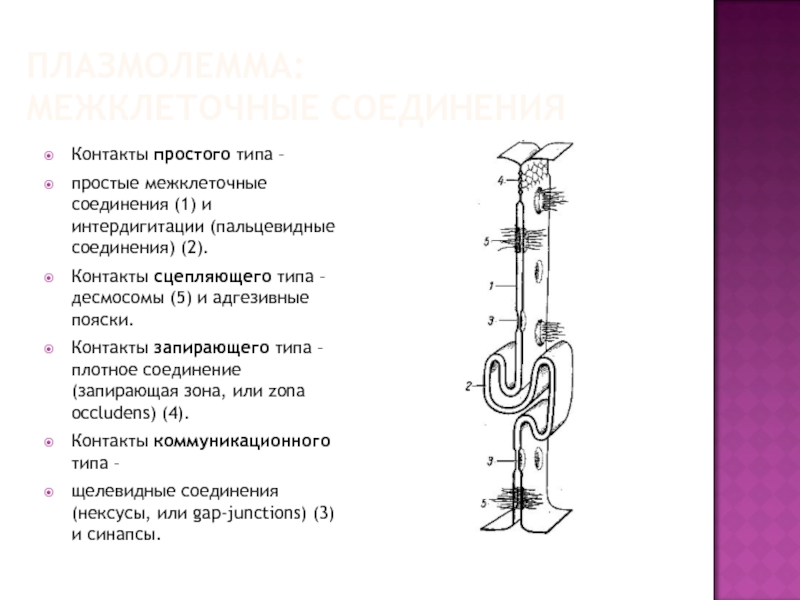

Слайд 20ПЛАЗМОЛЕММА:

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Контакты простого типа –

простые межклеточные соединения (1) и интердигитации

(пальцевидные соединения) (2).

Контакты сцепляющего типа – десмосомы (5) и адгезивные пояски.

Контакты запирающего типа – плотное соединение (запирающая зона, или zona occludens) (4).

Контакты коммуникационного типа –

щелевидные соединения (нексусы, или gap-junctions) (3) и синапсы.

Контакты сцепляющего типа – десмосомы (5) и адгезивные пояски.

Контакты запирающего типа – плотное соединение (запирающая зона, или zona occludens) (4).

Контакты коммуникационного типа –

щелевидные соединения (нексусы, или gap-junctions) (3) и синапсы.

Слайд 22АДГЕЗИВНЫЙ ПОЯСОК

По структуре данный контакт похож на десмосомный, но имеет ряд отличительных

черт. Форма

По форме контакт представляет собой ленту, которая опоясывает клетку.

По форме контакт представляет собой ленту, которая опоясывает клетку.

Слайд 23ПЛОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

плазмолеммы прилегают друг к другу вплотную, сцепляясь с помощью специальных белков.

образуют на контактирующих поверхностях подобие ячеистой сети.

обеспечивается надёжное отграничение двух сред, находящихся по разные стороны от пласта клеток.

Слайд 25НЕКСУС

имеет форму круга диаметром 0,5 – 3 мкм.

Плазмолеммы сближены на расстояние

2 нм

пронизаны многочисленными полыми трубочками – белковыми каналами (3) (с просветом тоже в 2 нм), которые связывают цитоплазму клеток.

Каждая трубочка состоит из двух половин – коннексонов.

Через образуемые коннексонами каналы могут диффундировать неорганические ионы и большинство низкомолекулярных органических соединений: - сахара, - аминокислоты, - промежуточные продукты их метаболизма.

Это означает, что между контактирующими клетками существует электрическая и метаболическая связь.

Влияние ионов Са2+ Ионы Са2+ меняют конфигурацию коннексонов – так, что просвет каналов закрывается.

пронизаны многочисленными полыми трубочками – белковыми каналами (3) (с просветом тоже в 2 нм), которые связывают цитоплазму клеток.

Каждая трубочка состоит из двух половин – коннексонов.

Через образуемые коннексонами каналы могут диффундировать неорганические ионы и большинство низкомолекулярных органических соединений: - сахара, - аминокислоты, - промежуточные продукты их метаболизма.

Это означает, что между контактирующими клетками существует электрическая и метаболическая связь.

Влияние ионов Са2+ Ионы Са2+ меняют конфигурацию коннексонов – так, что просвет каналов закрывается.

Слайд 28МИКРОВОРСИНКИ

Микроворсинки имеют вид цилиндрических пальцеообразных выростов цитоплазмы, покрытых плазмолеммой

Слайд 29ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ:

ГИАЛОПЛАЗМА ИЛИ МАТРИКС ЦИТОПЛАЗМЫ

Гиалоплазма – матрикс, внутренняя среда клетки.

Состав: вода – 90%

различные биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, аминокислоты, моносахара, нуклеотиды, ионы и другие низкомолекулярные вещества, которые образуют коллоидную систему (цитозоль или цитогель)

Обеспечивает взаимосвязь между всеми компонентами клетки.

Слайд 30ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ:

ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ

Включения – непостоянные компоненты цитоплазмы, которые могут возникать

или исчезать в различные функциональные состояния клеток.

Различают – трофические (белковые, углеводные, липидные),

секреторные (ферменты, гормоны),

экскреторные (продукты метаболизма)

пигментные – эндогенные (гемоглобин, меланин, липофусцин) и экзогенные (каротин, красители).

Различают – трофические (белковые, углеводные, липидные),

секреторные (ферменты, гормоны),

экскреторные (продукты метаболизма)

пигментные – эндогенные (гемоглобин, меланин, липофусцин) и экзогенные (каротин, красители).

Слайд 33ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ:

ОРГАНЕЛЛЫ ЦИТОПЛАЗМЫ - ОБЩИЕ

Мембранные

Эндоплазматическая сеть (аЭПС, грЭПС)

Комплекс Гольджи

Лизосомы

Пероксисомы

Митохондрии

Слайд 34ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЕТКИ:

ОРГАНЕЛЛЫ ЦИТОПЛАЗМЫ - ОБЩИЕ

Немембранные

Рибосомы

Центриоли

Микрофиламенты

Микрофибриллы

Микротрубочки

Слайд 37МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: МИТОХОНДРИИ

Термин введен в 1897 Бенда

Строение – двумембранные, матрикс (мДНК,

м-рибосомы)

Функции – синтез АТФ, клеточное дыхание: аэробное и анаэробное окисление

Функции – синтез АТФ, клеточное дыхание: аэробное и анаэробное окисление

Слайд 38ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ

Завершение окислительного распада питательных веществ и

образование за

счёт выделяющейся при этом энергии АТФ

Осуществляется ряд ключевых биохимических процессов: цикл Кребса и окислительное фосфорилирование.

Осуществляется ряд ключевых биохимических процессов: цикл Кребса и окислительное фосфорилирование.

Слайд 39БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Цикл Кребса - это распад (до СО2 и воды) ацетил-КоА,

которым заканчивается разрушение почти всех веществ (углеводов, жиров, аминокислот).

Окислительное фосфорилирование:

перенос отнятых от субстратов электронов (и протонов) по цепи промежуточных переносчиков на кислород и образование АТФ за счёт высвобождающейся при этом энергии.

Другие процессы, проходящие в митохондриях:

синтез мочевины,

распад жирных кислот и пирувата до ацетил-КоА.

Окислительное фосфорилирование:

перенос отнятых от субстратов электронов (и протонов) по цепи промежуточных переносчиков на кислород и образование АТФ за счёт высвобождающейся при этом энергии.

Другие процессы, проходящие в митохондриях:

синтез мочевины,

распад жирных кислот и пирувата до ацетил-КоА.

Слайд 40ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МИТОХОНДРИЙ

Митохондрии функционируют около 10 суток.

Затем одни из них

разделяются на две дочерние митохондрии (путём простой перешнуровки),

другие – разрушаются в аутофагосомах.

другие – разрушаются в аутофагосомах.

Слайд 43МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Открыта в 1945 г. К.Р. Портером

Гранулярная ЭПС –

мешочки, цистерны, трубочки, на поверхности имеют рибосомы

Функция – синтез и транспорт экспортируемых белков, модификация и локальная конденсация

Функция – синтез и транспорт экспортируемых белков, модификация и локальная конденсация

Слайд 44ФУНКЦИИ ГР-ЭПС

синтез на рибосомах пептидных цепей экспортных, мембранных, лизосомных и отчасти

пероксисомных белков,

фолдинг белков,

изоляция этих белков от гиалоплазмы внутри мембранных полостей и концентрирование их здесь,

начальная химическая модификация этих белков, а также

их транспорт (внутри ЭПС и с помощью отдельных пузырьков).

фолдинг белков,

изоляция этих белков от гиалоплазмы внутри мембранных полостей и концентрирование их здесь,

начальная химическая модификация этих белков, а также

их транспорт (внутри ЭПС и с помощью отдельных пузырьков).

Слайд 45МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: АГРАНУЛЯРНАЯ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Агранулярная ЭПС – мешочки, цистерны, трубочки

Функция –

метаболизм и синтез углеводов, липидов (холестерина, стероидных гормонов),

дезактивация токсичных веществ,

депонирование ионов Ca 2+

дезактивация токсичных веществ,

депонирование ионов Ca 2+

Слайд 48МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ:

КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ

Открыт К. Гольджи в 1898 г.

Строение – 5-10

плоских цистерн, везикулы

Функции – сегрегация и накопление продуктов из ЭПС, образование сложных комплексов, первичных лизосом (гидролазы), вакуолей и секреторных гранул

Функции – сегрегация и накопление продуктов из ЭПС, образование сложных комплексов, первичных лизосом (гидролазы), вакуолей и секреторных гранул

Слайд 49ФУНКЦИИ АППАРАТА ГОЛЬДЖИ

сегрегация (отделение) соответствующих белков от гиалоплазмы и концентрирование их,

продолжение

химической модификации этих белков,

сортировка данных белков на экспортные, мембранные, лизосомальные и, видимо, пероксисомные,

включение белков в состав соответствующих структур (секреторных пузырьков, мембран, лизосом).

сортировка данных белков на экспортные, мембранные, лизосомальные и, видимо, пероксисомные,

включение белков в состав соответствующих структур (секреторных пузырьков, мембран, лизосом).

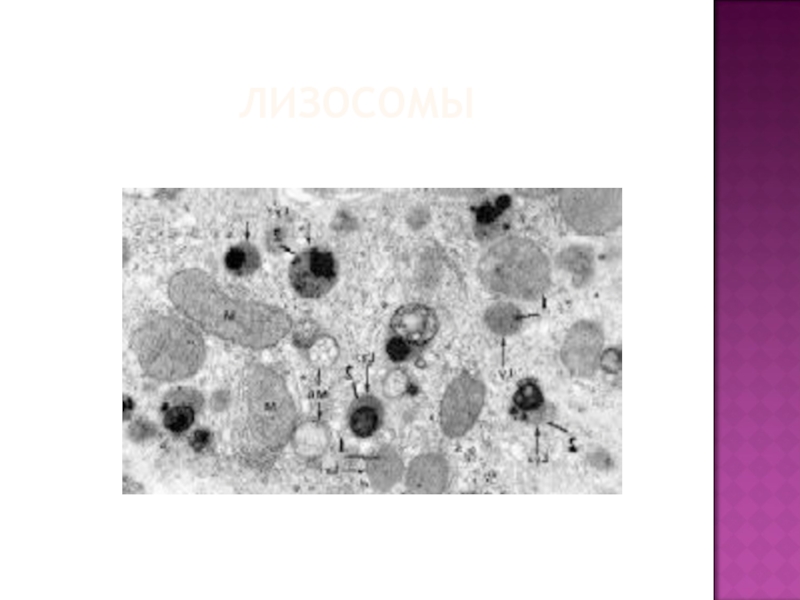

Слайд 51МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ:

ЛИЗОСОМЫ

Открыты де Дювом в 1949 г.

Функция – внутриклеточное пищеварение

Первичные

(гидролазы – кислая фосфатаза)

Вторичные (фаголизосомы, аутофагосомы)

Телолизосомы (остаточные тельца),

Вторичные (фаголизосомы, аутофагосомы)

Телолизосомы (остаточные тельца),

Слайд 53МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ: ПЕРОКСИСОМЫ

Овальные тельца, ограниченные мембраной, в центре кристаллоподобные структуры

Содержат каталазу

Функция

– дезактивация токсичных веществ

Слайд 55НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ:

РИБОСОМЫ

Сложные рибонуклеопротеиды

Состоят и большой и малой субъединиц

Свободные (одиночные, полирибосомы)

Связанные (на

поверхности гр-ЭПС)

Слайд 56РИБОСОМЫ

рибосома состоит из двух субъединиц следующего состава:

-малая субъединица –

одна длинная

цепь рРНК (около 2000 нуклеотидов, константа седиментации – 18S),

с которой связано примерно 30 молекул рибосомальных белков;

- большая субъединица – ещё более длинная цепь рРНК (~ 4000 нукл., 28S), с которой связано 2 короткие цепи РНК (5,8S и 5S) и около 45 молекул белков.

В итоге каждая субъединица представляет собой свёрнутый рибонуклеопротеидный тяж, имеющий несколько функциональных центров.

- большая субъединица – ещё более длинная цепь рРНК (~ 4000 нукл., 28S), с которой связано 2 короткие цепи РНК (5,8S и 5S) и около 45 молекул белков.

В итоге каждая субъединица представляет собой свёрнутый рибонуклеопротеидный тяж, имеющий несколько функциональных центров.

Слайд 57НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ:

КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР (ЦЕНТРОСОМА)

Термин предложен в 1895 Т. Бовери

Строение – из

двух цилиндров, 9 триплетов микротрубочек (тубулин), саттелиты (центросфера), тонкофибриллярный матрикс

Функции – образование веретена деления, участие в формировании ресничек и жгутиков

Функции – образование веретена деления, участие в формировании ресничек и жгутиков

Слайд 59МИКРОФИЛАМЕНТЫ

Каждый микрофиламент - двойная спираль из глобулярных молекул белка актина.

За

счет этого содержание актина даже в немышечных клетках достигает 10 % от всех белков.

Слайд 63ЯДРО КЛЕТКИ

Кариолемма (ядерная оболочка)- двумембранная, поровые комплексы

Кариоплазма (ядерный матрикс) – вода,

белки, нуклеопротеиды, гликопротеиды, аминокислоты, нуклеотиды, сахара

Хроматин (ДНК – 40%, белки – 60%, РНК – 1%)

Ядрышко (фибриллярный и гранулярный компонент)

Хроматин (ДНК – 40%, белки – 60%, РНК – 1%)

Ядрышко (фибриллярный и гранулярный компонент)

Слайд 64

ЯДРО – ВАЖНЕЙШАЯ СТРУКТУРА КЛЕТКИ, СОДЕРЖАЩАЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ – МОЛЕКУЛЫ ДНК.

В

ядре любой диплоидной соматической клетки человека присутствует 46 молекул ДНК.

Каждая из молекул ДНК связана с определёнными белками, образуя дезоксинуклеопротеидный тяж – хромосому.

хромосом в ядре диплоидной клетки человека – 46.

Наборы ДНК и хромосом во всех диплоидных клетках организма

одни и те же.

Каждая из молекул ДНК связана с определёнными белками, образуя дезоксинуклеопротеидный тяж – хромосому.

хромосом в ядре диплоидной клетки человека – 46.

Наборы ДНК и хромосом во всех диплоидных клетках организма

одни и те же.

Слайд 65КАРИОПЛАЗМА

Кариоплазма или ядерный сок, состоит из воды, белков и белковых комплексов,

аминокислот, нуклеотидов, сахара.

Слайд 66ХРОМОСОМА

Любая из молекул хромосомной (ядерной) ДНК – очень протяжённая линейная структура,

состоящая из двух полинуклеотидных цепей, которые

являются взаимно комплементарными и закручены в двойную спираль. Молекулы хромосомных ДНК существенно различаются

по количеству в них нуклеотидных пар (н.п.) и по своей длине.

являются взаимно комплементарными и закручены в двойную спираль. Молекулы хромосомных ДНК существенно различаются

по количеству в них нуклеотидных пар (н.п.) и по своей длине.

Слайд 67СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМЫ

Средняя же длина одной молекулы ДНК человека – 4 см

(120.000.000 н.п).

Общая протяжённость всех 46 молекул ДНК, находящихся в хромосомах одной клетки, – примерно 185 см.

Такая огромная (для молекулярного уровня) длина обусловлена тем, что совокупность внутриядерных молекул ДНК (а значит, и ядро каждой клетки) содержит информацию обо всём организме человека.

Общая протяжённость всех 46 молекул ДНК, находящихся в хромосомах одной клетки, – примерно 185 см.

Такая огромная (для молекулярного уровня) длина обусловлена тем, что совокупность внутриядерных молекул ДНК (а значит, и ядро каждой клетки) содержит информацию обо всём организме человека.

Слайд 68СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

Эту функцию ядра также обеспечивает целая

серия процессов:

Репарация ДНК – это обнаружение и исправление возникающих повреждений структуры ДНК.

Репарация совершается практически постоянно, но её эффективность

меньше 100% и к тому же у взрослых людей постепенно снижается – примерно на 1% за год.

Репарация ДНК – это обнаружение и исправление возникающих повреждений структуры ДНК.

Репарация совершается практически постоянно, но её эффективность

меньше 100% и к тому же у взрослых людей постепенно снижается – примерно на 1% за год.

Слайд 69ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ

Репликация (удвоение) ДНК происходит перед любым делением клетки (кроме

второго деления мейоза).

В продуктах репликации – дочерних молекулах ДНК одна из цепей оказывается старой, а вторая – новой (синтезированной на первой по принципу комплементарности).

Это означает, что репликация является полуконсервативным процессом.

В продуктах репликации – дочерних молекулах ДНК одна из цепей оказывается старой, а вторая – новой (синтезированной на первой по принципу комплементарности).

Это означает, что репликация является полуконсервативным процессом.

Слайд 70ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ

Конденсация хромосом осуществляется уже в ходе деления клетки, в

его начальной фазе, и облегчает последующее расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки.

Слайд 71ХРОМАТИН

Эухроматин – это те участки хромосом или целые хромосомы, которые находятся

в деконденсированном (диффузном) состоянии,

Гетерохроматин – это конденсированные (и потому электроноплотные) фрагменты хромосом или целые хромосомы.

Гетерохроматин – это конденсированные (и потому электроноплотные) фрагменты хромосом или целые хромосомы.

Слайд 73ХРОМАТИН

Хроматин состоит из ДНК, гистоновых белков (обеспечивают упаковку хроматина) и небольшого

количества РНК (1:1,3:0,2). Существует несколько состояний хроматина: эухроматин (деконденсированый, открытый для транскрипции) и гетерохроматин (конденсированный, закрытый для транскрипции).

Слайд 74ТЕЛЬЦЕ БАРРА

Одним из компонентов гетерохроматина может быть т.н. половой хроматин (тельце

Барра), встречающийся только у женщин.

Слайд 75

Хромосома представляет собой длинную нить "бусинок"-нуклеосом толщиной 10 нм,

деконденсированный хроматин

имеет мелкогранулярную структуру (2).

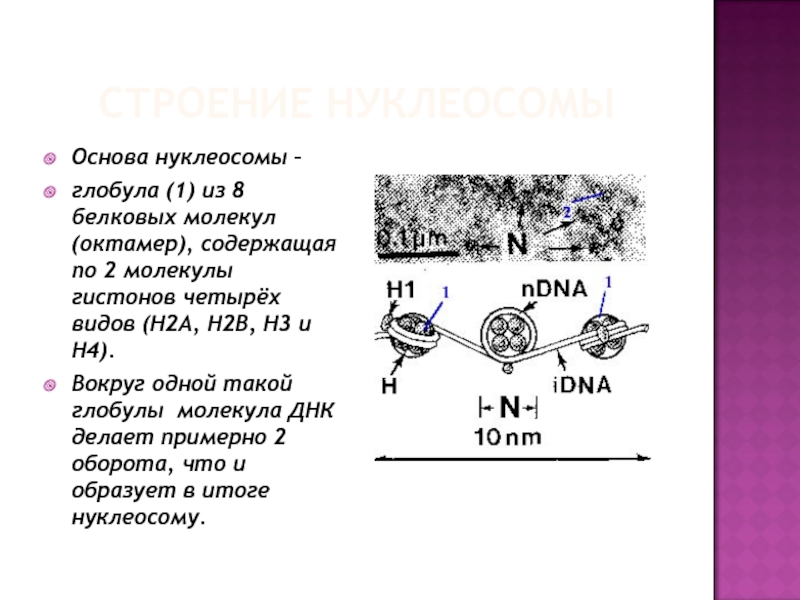

Слайд 76СТРОЕНИЕ НУКЛЕОСОМЫ

Основа нуклеосомы –

глобула (1) из 8 белковых молекул (октамер),

содержащая по 2 молекулы гистонов четырёх видов (Н2А, Н2В, Н3 и Н4).

Вокруг одной такой глобулы молекула ДНК делает примерно 2 оборота, что и образует в итоге нуклеосому.

Вокруг одной такой глобулы молекула ДНК делает примерно 2 оборота, что и образует в итоге нуклеосому.

Слайд 77СТРОЕНИЕ ХРОМОСОМЫ

Цепь нуклеосом - в каждой нуклеосоме молекула ДНК делает по

2 оборота вокруг белкового октамера.

Нуклеомерная нить (хроматиновая фибрилла, или нить) - цепочка нуклеомеров, содержащих по 5-8 нуклеосом, закрученных в суперспираль.

Хромонема (хромосомная фибрилла) - хроматиновая нить образует петли, собирающиеся в розетки, плотно прилегающие друг к другу.

Хроматида - хромонема складывается в петли протяжённостью в 1 сегмент хроматиды.

Хромосома состоит из двух связанных друг с другом хроматид.

Хромонема (хромосомная фибрилла) - хроматиновая нить образует петли, собирающиеся в розетки, плотно прилегающие друг к другу.

Хроматида - хромонема складывается в петли протяжённостью в 1 сегмент хроматиды.

Хромосома состоит из двух связанных друг с другом хроматид.

Слайд 78

У каждой хромосомы обнаруживаются следующие части:

центромера (первичная перетяжка),

плечи (части хромосомы по

сторонам от центромеры),

теломеры – конечные участки плеч.

В области центромеры находится

кинетохор – место прикрепления клеточного веретена.

теломеры – конечные участки плеч.

В области центромеры находится

кинетохор – место прикрепления клеточного веретена.

Слайд 79ВИДЫ ХРОМОСОМ

По положению центромеры хромосомы делят на 3 вида:

метацентрические – с

равными плечами (пример – 1-е хромосомы),

субметацентрические – с плечами неодинаковой длины (пример – 7-е хромосомы),

акроцентрические – одно плечо практически отсутствует (пример – 21-е хромосомы).

субметацентрические – с плечами неодинаковой длины (пример – 7-е хромосомы),

акроцентрические – одно плечо практически отсутствует (пример – 21-е хромосомы).

Слайд 82КАРИОЛЕММА

Комплекс поры – два кольца по периметру по 8 белковых гранул,

в центре крупная белковая гранула, соединенная микрофиламентами с периферическими. Обеспечивают избирательный обмен веществ между ядром и цитоплазмой.

Наружная мембрана сходна с гр-ЭПС, содержит рибосомы,

Внутренняя – имеет ламину, которая обеспечивает опорную функцию (форма ядра) и упаковку хроматина.

Наружная мембрана сходна с гр-ЭПС, содержит рибосомы,

Внутренняя – имеет ламину, которая обеспечивает опорную функцию (форма ядра) и упаковку хроматина.

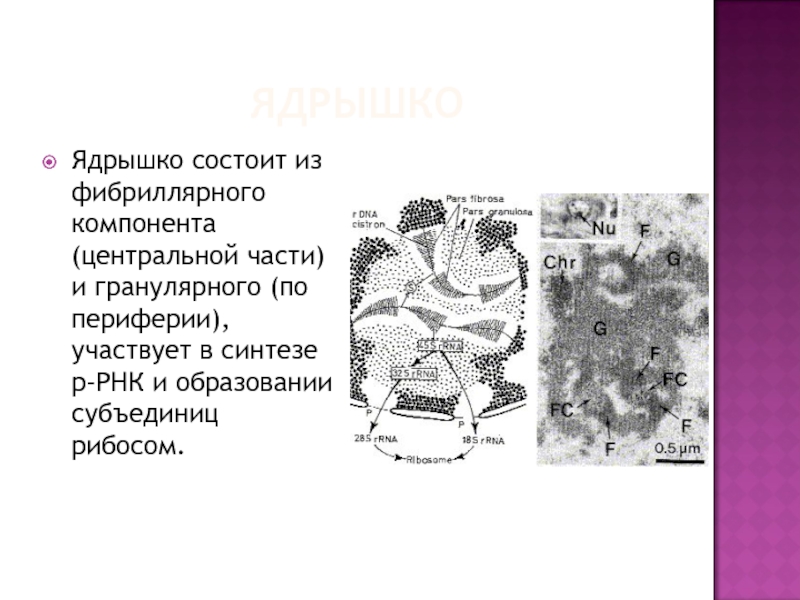

Слайд 83ЯДРЫШКО

Ядрышко состоит из фибриллярного компонента (центральной части) и гранулярного (по периферии),

участвует в синтезе р-РНК и образовании субъединиц рибосом.

Слайд 84ЯДРО КЛЕТКИ

Функции:

Хранение генетической информации (ДНК)

Репарация молекул ДНК

Редупликация ДНК в интерфазе

Передача генетической

информации

Реализация генетической информации

Реализация генетической информации

Слайд 85КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ

Митоз - профаза, метафаза, анафаза, телофаза

Интерфаза – пресинтетический,

синтетический, постсинтетический

Слайд 86ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ

Формы деления клеток – митоз (непрямое деление и образование равноценных

по генетическому материалу клеток), мейоз (деление созревающих половых клеток), амитоз (прямое деление с образованием перетяжки ядра и цитоплазмы).

Слайд 87МИТОЗ

Митоз слагается из четырех фаз: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.

В профазе

происходит конденсация хромосом, в результате чего они становятся видимыми. Каждая хромосома состоит из двух тяжей – хроматид. Ядрышки уменьшаются в размере и исчезают. Центриоли расходятся и между ними начинает формироваться веретено деления. Оболочки ядра распадается.

Слайд 88МИТОЗ

Метафаза начинается с полного формирования веретена деления и расположения хромосом в

экваториальной плоскости клетки. Веретено деления состоит из микротрубочек, центрами формирования которых являются центриоли. Часть микротрубочек идет от полюса к полюсу (от центриоли к центриоли). Другие тянутся от полюса к центромеру одной из хромосом.

Слайд 89МИТОЗ

В анафазе происходит расщепление центромеров и расхождение хроматид при участии веретена

деления к полюсам клетки.

В телофазе происходит разделение цитоплазмы, деспирализация хромосом, реконструкция оболочки ядра, появление ядрышек, а также разделение клеточного тела на две части – цитотомия.

В телофазе происходит разделение цитоплазмы, деспирализация хромосом, реконструкция оболочки ядра, появление ядрышек, а также разделение клеточного тела на две части – цитотомия.

Слайд 91МЕЙОЗ

Деление созревающих половых клеток, которое приводит к уменьшению в 2 раза

числа хромосом, т.е. формированию гаплоидного числа хромосом (у человека 23 хромосомы).

Мейоз включает два следующих друг за другом деления с короткой интерфазой между ними:

I – редукционное (число хромосом редуцируется в 2 раза):характерна длинная профаза, состоящая из 6 фаз, когда происходит соединение гомологичных хромосом в пары и обмен наследственным материалом.

II – эквационное (обычный митоз).

Мейоз включает два следующих друг за другом деления с короткой интерфазой между ними:

I – редукционное (число хромосом редуцируется в 2 раза):характерна длинная профаза, состоящая из 6 фаз, когда происходит соединение гомологичных хромосом в пары и обмен наследственным материалом.

II – эквационное (обычный митоз).

Слайд 92ДРУГИЕ ФОРМЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК

В литературе нередко описывают третий способ деления клеток

- амитоз или прямое деление клеток, которое осуществляется посредством перетяжки ядра и цитоплазмы, с образованием двух дочерних клеток или одной двуядерной. Однако в настоящее время принято считать, что прямой способ деления характерен только для старых и дегенерирующих клеток и является отражением патологии клетки.

Слайд 93ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ

Жизненный цикл клетки – промежуток времени от деления клетки

до другого деления или до ее гибели (интерфаза). Подразделяется на 3 периода:

пресинтетический (постмитотический),

синтетический,

постсинтетический (премитотический).

пресинтетический (постмитотический),

синтетический,

постсинтетический (премитотический).

Слайд 94КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ

ПРЕСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - G1

Формирование синтетического аппарата - увеличение

рибосом, РНК,

Рост клетки - синтез структурных белков

Подготовка к синтетическому периоду - синтез ферментов для образования ДНК

В этом периоде клетка при воздействии неблагоприятных условиях среды или при незначительном повреждении, для репарации ДНК клетка может выйти из цикла в состояние покоя. Если действие повреждающих факторов значительно или клетка старая, клетка включает механизм гибели (некроз, апоптоз).

Рост клетки - синтез структурных белков

Подготовка к синтетическому периоду - синтез ферментов для образования ДНК

В этом периоде клетка при воздействии неблагоприятных условиях среды или при незначительном повреждении, для репарации ДНК клетка может выйти из цикла в состояние покоя. Если действие повреждающих факторов значительно или клетка старая, клетка включает механизм гибели (некроз, апоптоз).

Слайд 95ФОРМЫ ГИБЕЛИ КЛЕТОК

Некроз – это гибель клетки, в результате «несчастного случая»

(гипотермии, гипертермии, механического повреждения, воздействие химическими веществами, радиация), связано с нарушением проницаемости клеточных мембран, набуханием органелл и самой клетки, пикнозом ядра и его лизисом. Апоптоз – это запрограммированная гибель клетки, при воздействии повреждающих факторов (облучение, вирусные инфекции – СПИД и др.)

Слайд 96КЛЕТОЧНЫЙ (ЖИЗНЕННЫЙ) ЦИКЛ КЛЕТКИ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - S

Синтез ДНК,

удвоение (редупликация) ДНК,

синтез ядерных белков,

ядра становятся диплоидные