- Главная

- Разное

- Дизайн

- Бизнес и предпринимательство

- Аналитика

- Образование

- Развлечения

- Красота и здоровье

- Финансы

- Государство

- Путешествия

- Спорт

- Недвижимость

- Армия

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

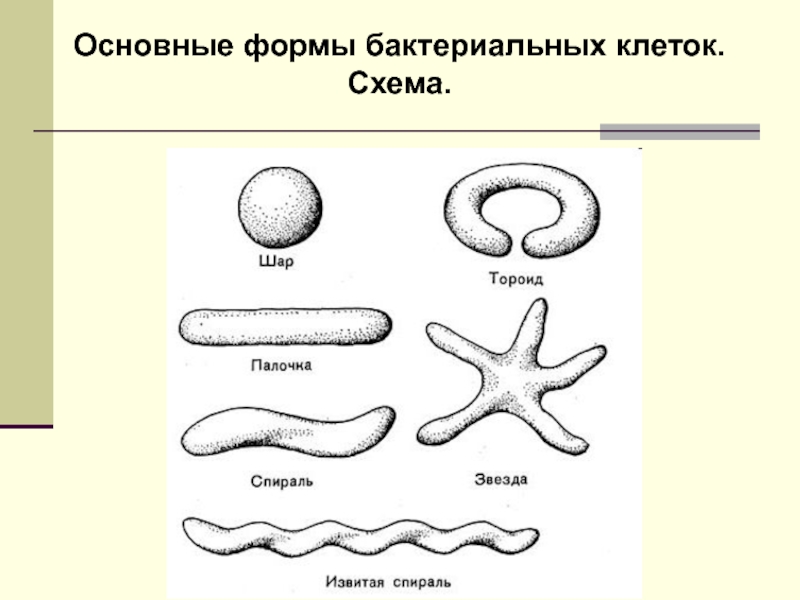

- Химия

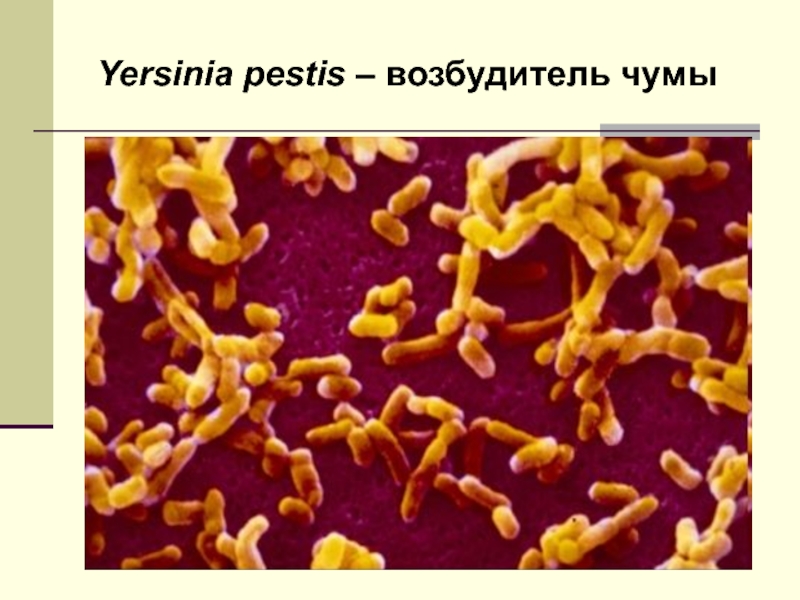

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Биология клетки. Уровни организации жизни на Земле презентация

Содержание

- 1. Биология клетки. Уровни организации жизни на Земле

- 2. Уровни организации жизни на Земле Молекулярно-генетический. Субклеточный. Клеточный. Тканевый. Органный. Организменный. Популяционно-видовой. Биоценотический. Биосферный.

- 3. На всех уровнях жизни проявляются ее основные

- 4. Элементарная единица (ЭЕ) – это структура (или объект),

- 5. На этом уровне происходят процессы жизнедеятельности (обмен

- 6. Субклеточный. ЭЕ представлена какой-либо субклеточной структурой, т. е.

- 7. Клеточный. ЭЕ – это клетка, которая является

- 8. Тканевый. ЭЕ является ткань Ткань – это

- 9. Органный. О́рган — обособленная совокупность различных типов

- 10. Организменный. ЭЕ – это особь в ее

- 11. Популяционно-видовой. ЭЕ – это популяция, т. е. группа

- 12. Биоценотический. ЭЕ – биоценоз, т. е. исторически сложившееся

- 13. Биосферный. ЭЕ – биосфера, т. е. единый планетарный

- 14. История открытия клетки

- 15. В 1663 году, пытаясь понять, почему пробковое

- 16. СРЕЗ ПРОБКИ Рис. Р.ГУКА (1665 г.)

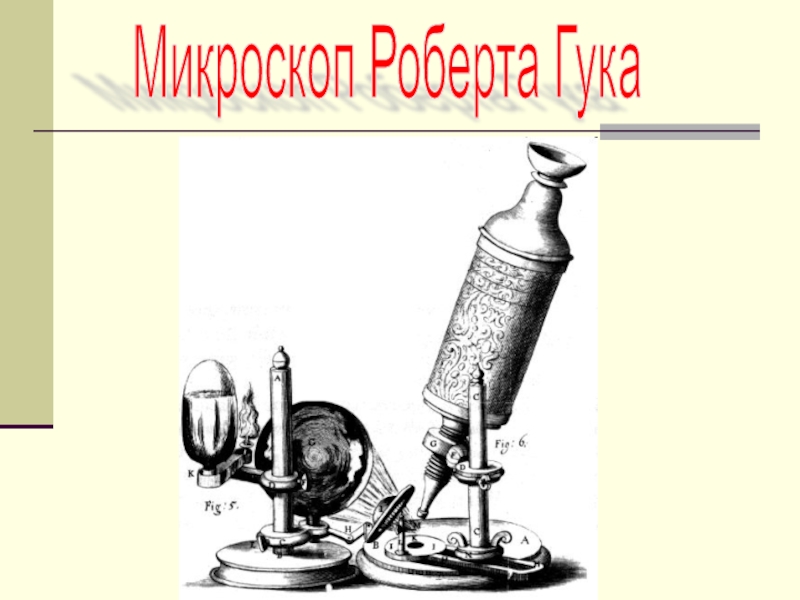

- 17. Микроскоп Роберта Гука

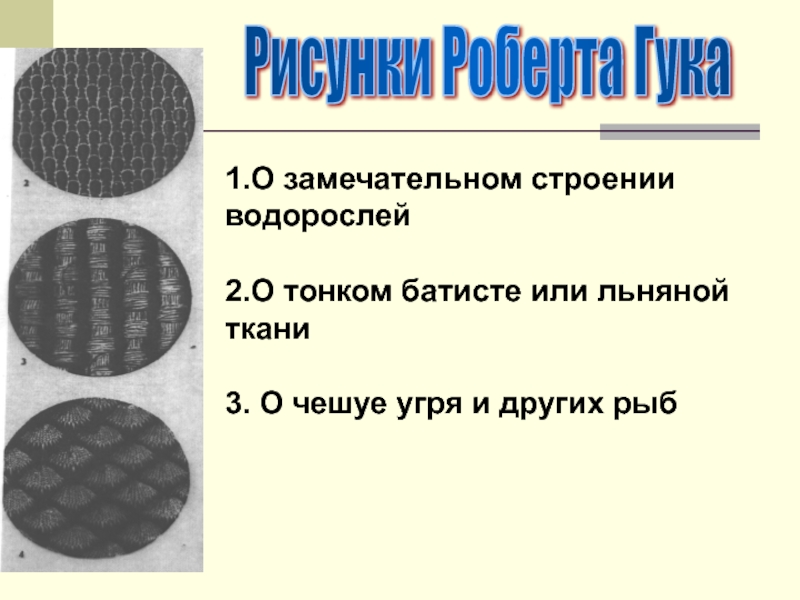

- 18. Рисунки Роберта Гука 1.О замечательном строении водорослей

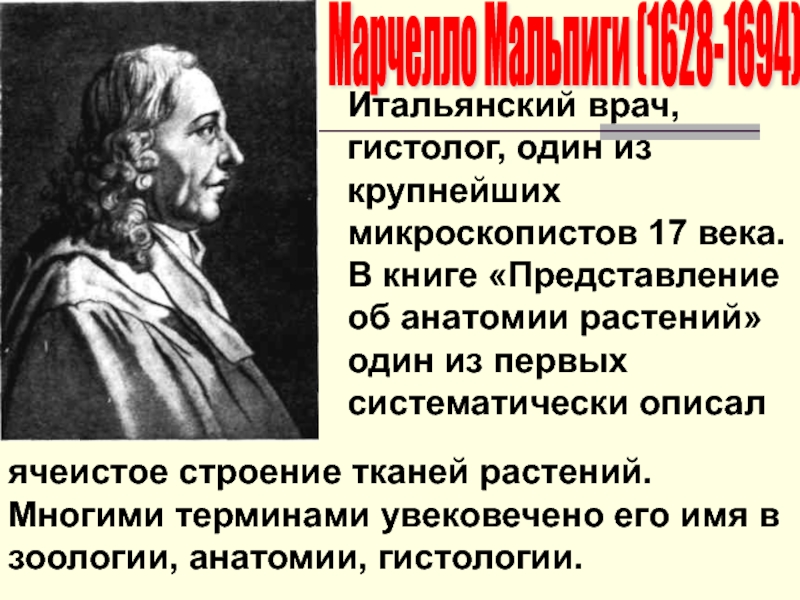

- 19. Марчелло Мальпиги (1628-1694) Итальянский врач, гистолог, один

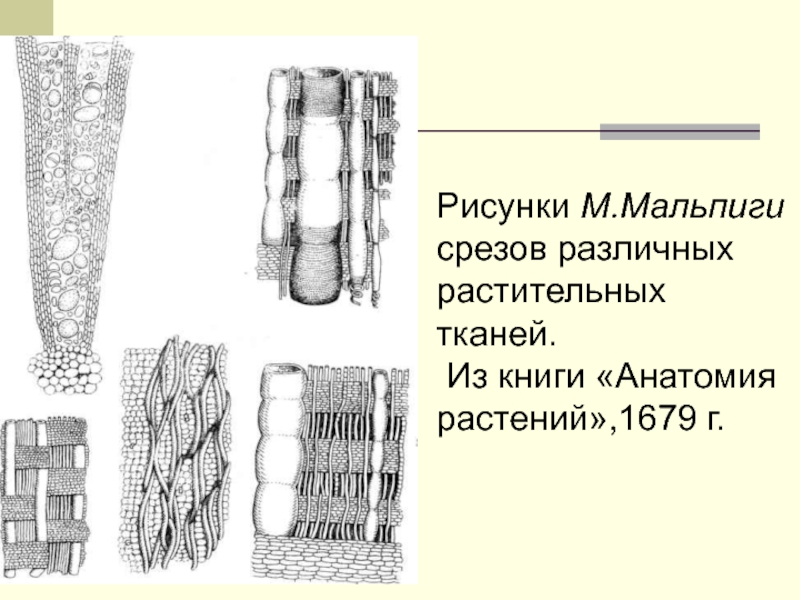

- 20. Рисунки М.Мальпиги срезов различных растительных тканей. Из книги «Анатомия растений»,1679 г.

- 21. Неемия Грю(1641-1712) Английский врач и

- 22. Антон ван Левенгук (1632-1723)

- 23. МИКРОСКОП ЛЕВЕНГУКА УВЕЛИЧЕНИЕ Х 270

- 24. Роберт Броун(1773-1858) Шотландский путешественник и

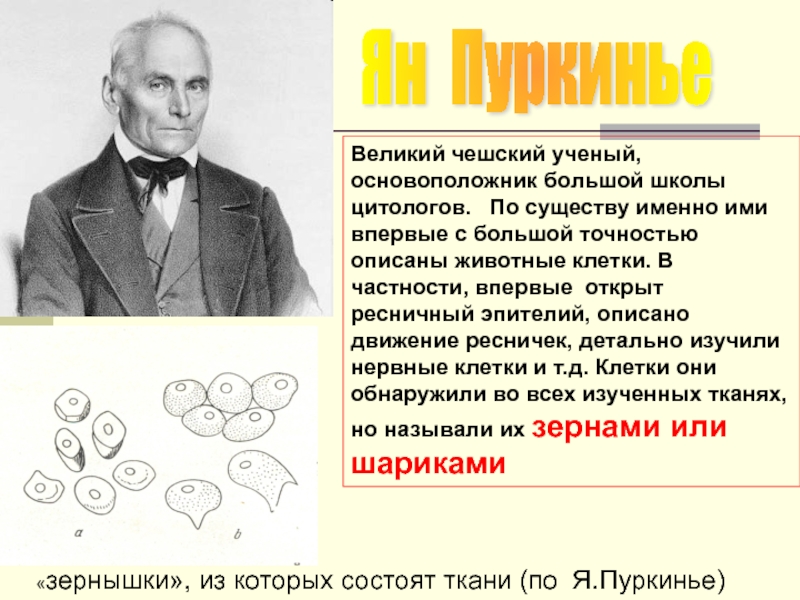

- 25. Ян Пуркинье Великий чешский ученый, основоположник большой

- 26. Матиас Шлейден(1804-1881) Великий немецкий биолог.Основной заслугой Ш.

- 27. Т.Шванн(1810 - 1882) «Основная заслуга

- 28. 1.Omnis cellula e cellula 2. Вне клетки

- 29. Развитие представлений о морфологии клетки. (Рисунок А.В Маслова,1970)

- 30. ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

- 31. КЛЕТКА «Клетка – элементарная живая система,

- 32. Несмотря на многообразие форм организация клеток всех

- 33. Все клеточные формы жизни на земле можно

- 34. Прокариотические клетки — более простые по строению, по-видимому,

- 35. Прокариоты — организмы, не обладающие, оформленным клеточным

- 36. К прокариотам относятся бактерииК прокариотам относятся бактерии,

- 37. Бактерии Архебактерии Эубактерии

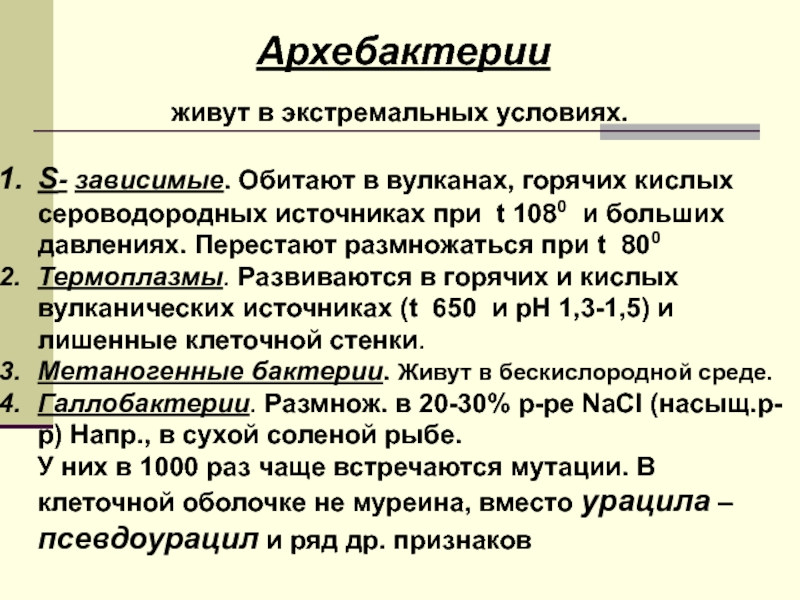

- 38. живут в экстремальных условиях. S- зависимые.

- 39. Пятно цветных термофильных архебактерий (Национальный парк Йеллоустоун, США)

- 40. Отделились от Архебактерий около 3 млн. лет

- 41. СТРОЕНИЕ ТИПИЧНОЙ КЛЕТКИ ПРОКАРИОТ

- 42. Основные формы бактериальных клеток. Схема.

- 43. Yersinia pestis – возбудитель чумы

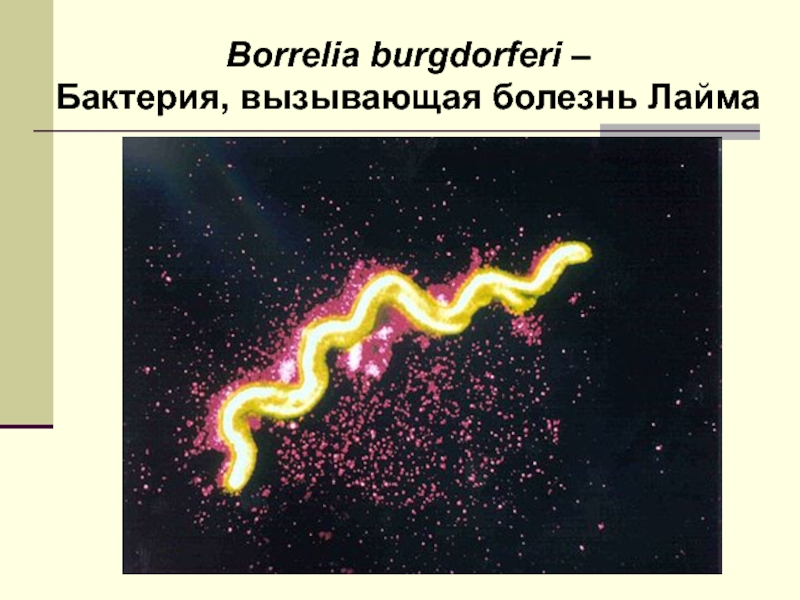

- 44. Borrelia burgdorferi – Бактерия, вызывающая болезнь Лайма

- 45. Эукариоты — организмы, обладающие оформленным клеточным ядромоформленным

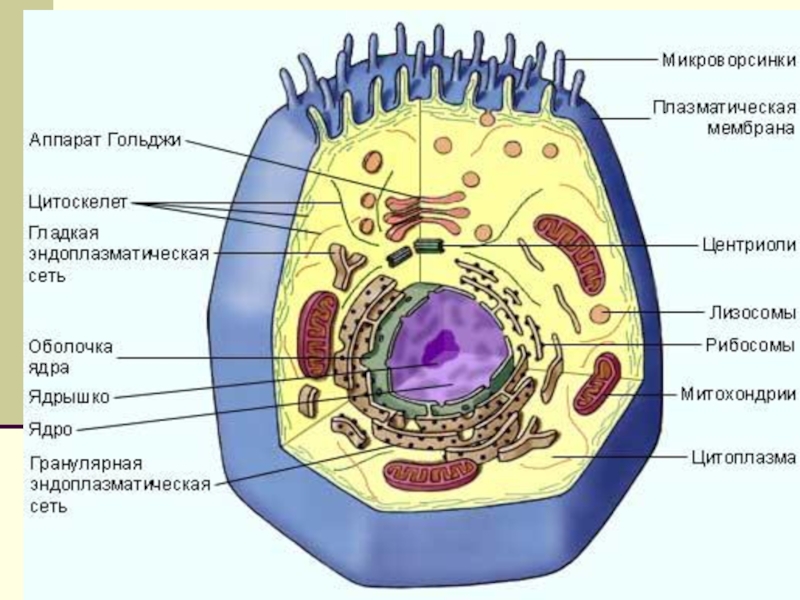

- 46. В клетках эукариот имеется система внутренних мембран,

- 47. растительная клетка

- 49. Характеристика про- и эукариот

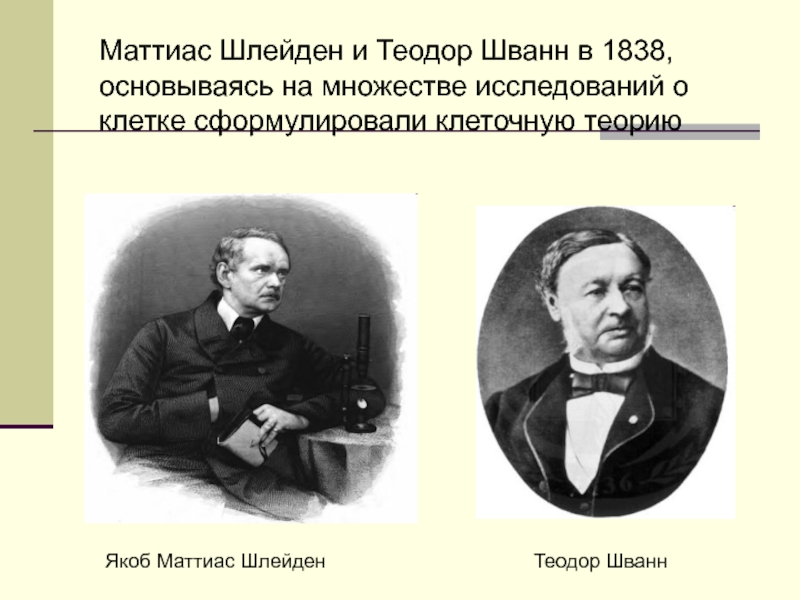

- 50. Маттиас Шлейден и Теодор Шванн в 1838,

- 51. Клетка является основной единицей любого организма. Клетки

- 52. Рудольф Вирхов (1821—1902) Рудольф Вирхов в 1858

- 53. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 54. Клеточные и доклеточные формы, их характеристика, сходство и различия, медицинские аспекты

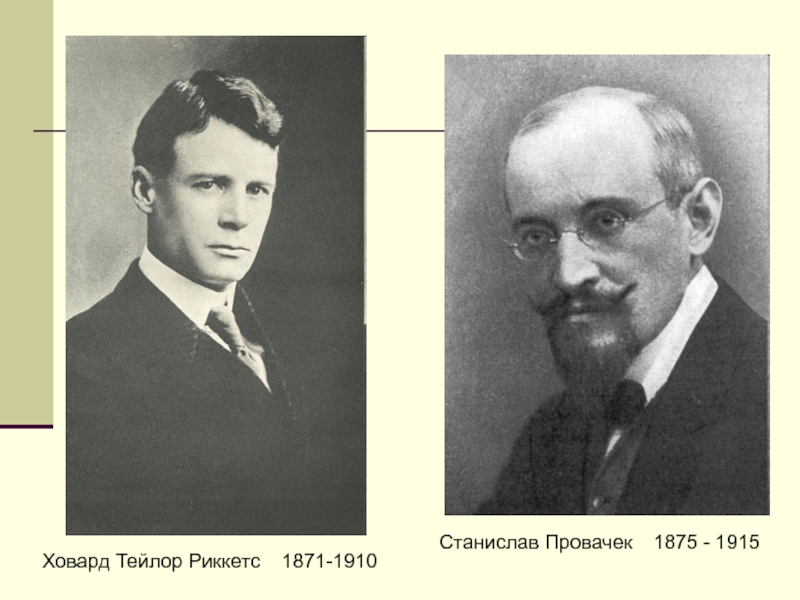

- 55. 1871-1910 Ховард Тейлор Риккетс Станислав Провачек 1875 - 1915

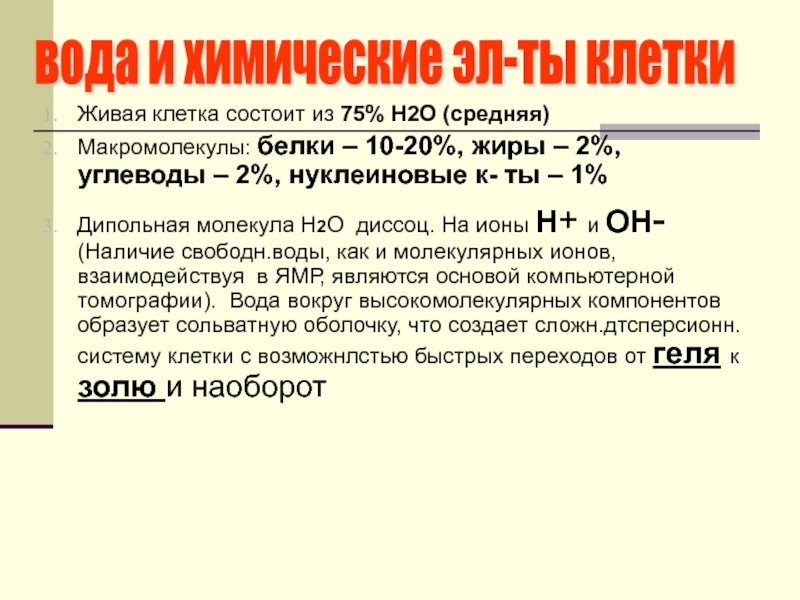

- 56. В 1910 г. X. Т. Риккетс (1871

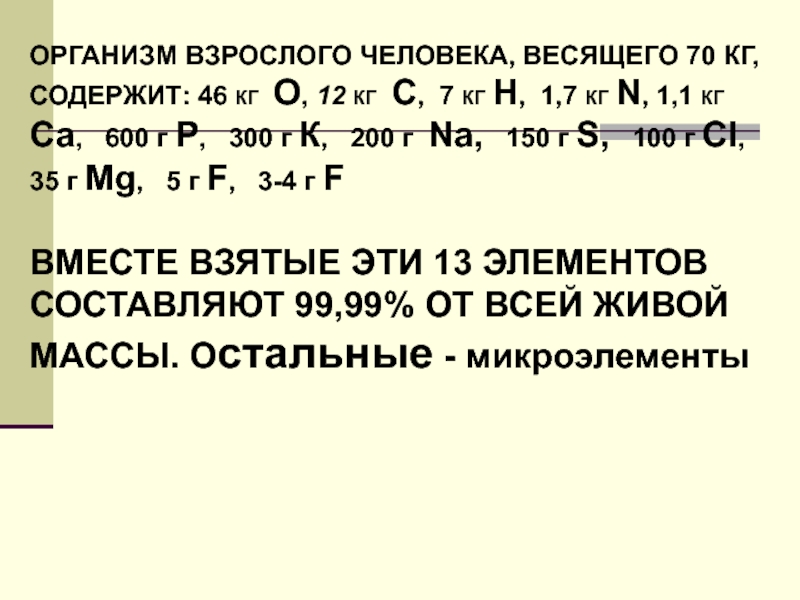

- 57. В эволюционно-биологическом аспекте риккетсии занимают промежуточное положение

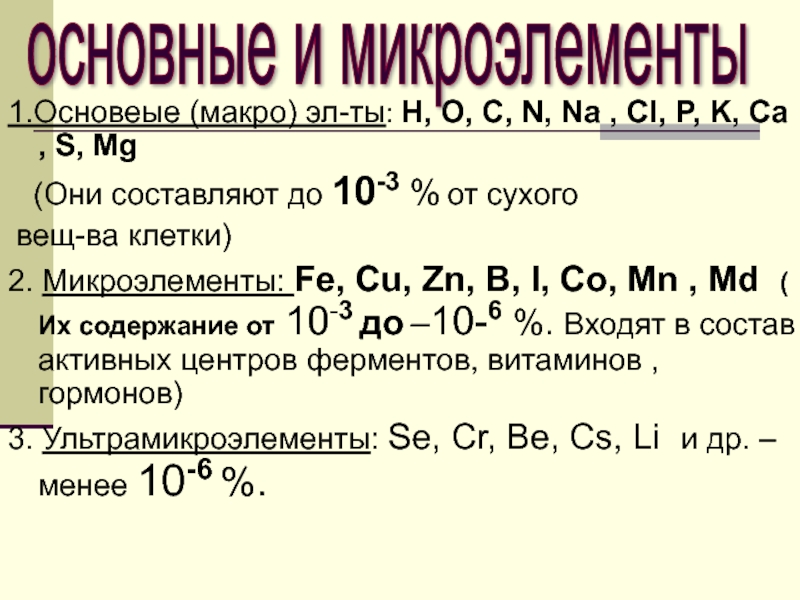

- 58. В тоже время риккетсии имеют клеточную оболочку,

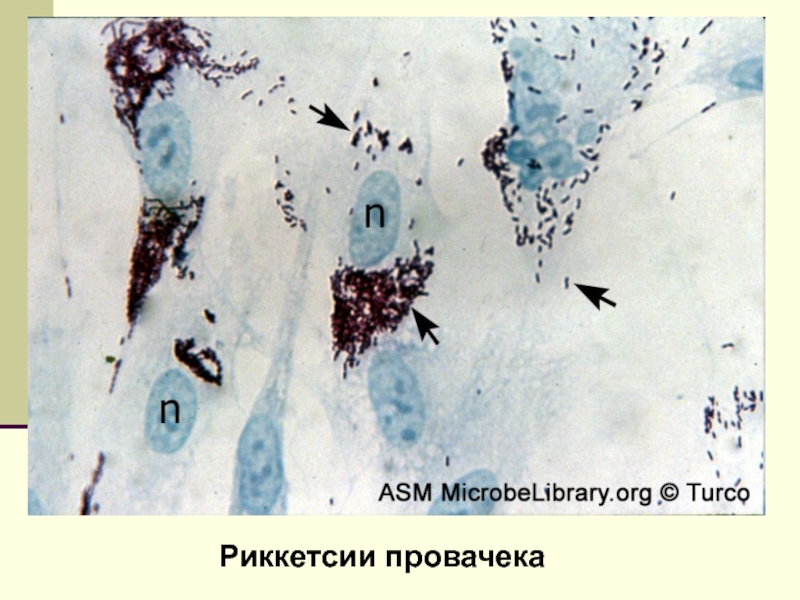

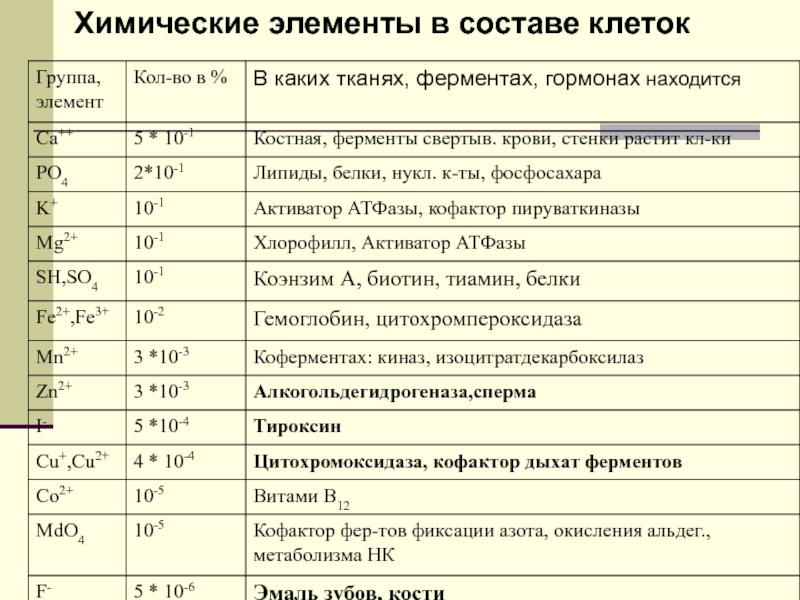

- 59. Риккетсии провачека

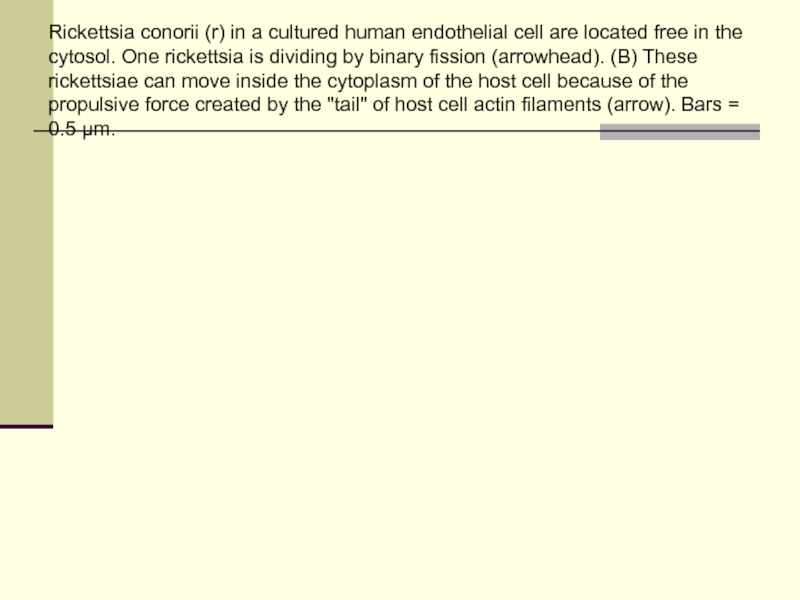

- 60. Rickettsia conorii (r) in a cultured human

- 61. Следует отметить, что большинство видов риккетсий непатогенны

- 64. Pathogenesis of the rickettsial agents illustrating unique aspects of their interactions with eukaryotic cells

- 65. Common clinical manifestations of the rickettsial diseases

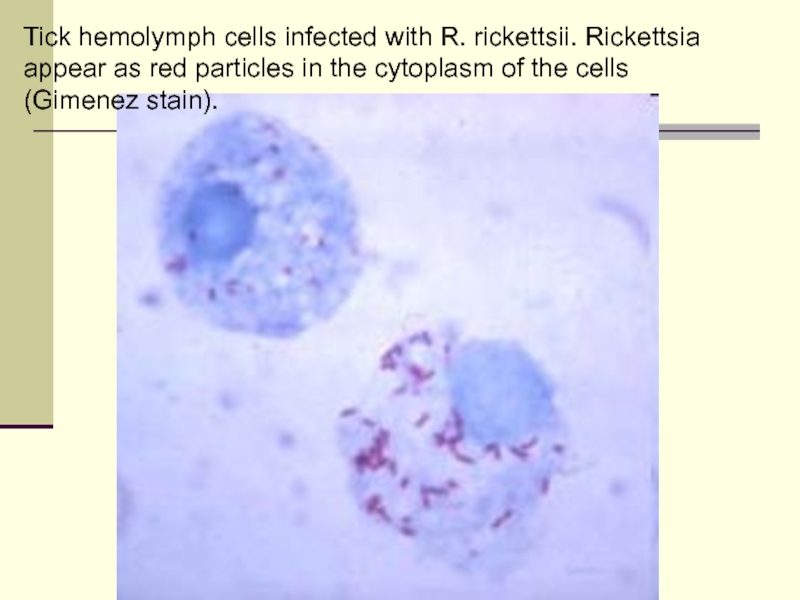

- 66. Tick hemolymph cells infected with R. rickettsii.

- 67. R. rickettsii (red staining) infecting endothelial cells of a human blood vessel (immunoperoxidase stain).

- 68. Appearance of an early macular rash on the sole of a human foot.

- 69. Orientia tsutsugamushi growing in mouse abdominal macrophages (Giemsa)

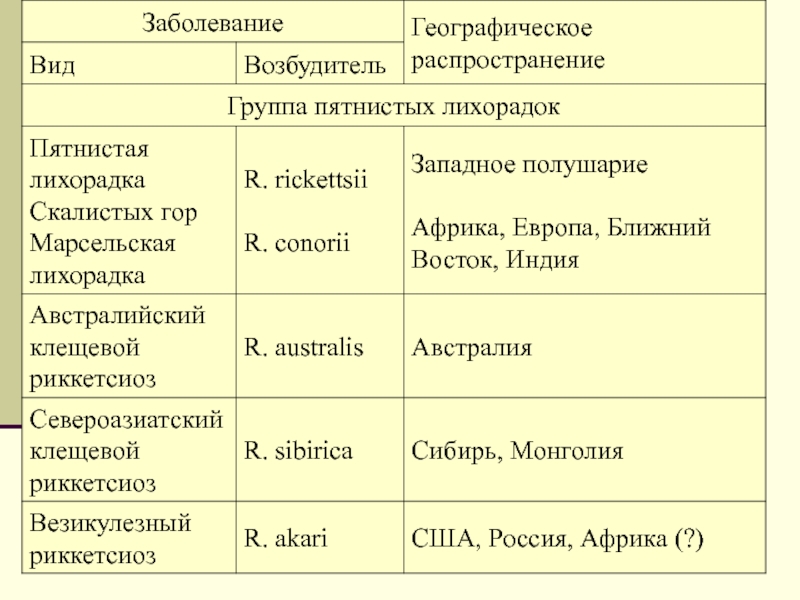

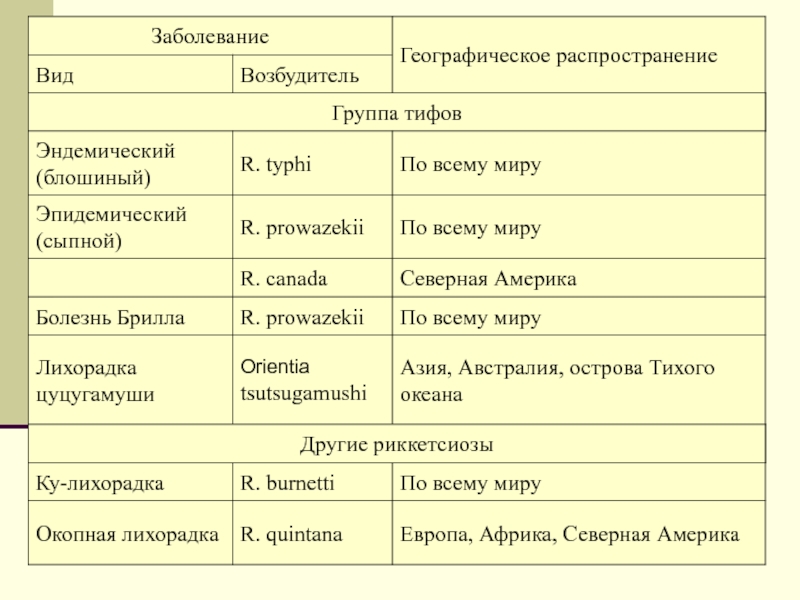

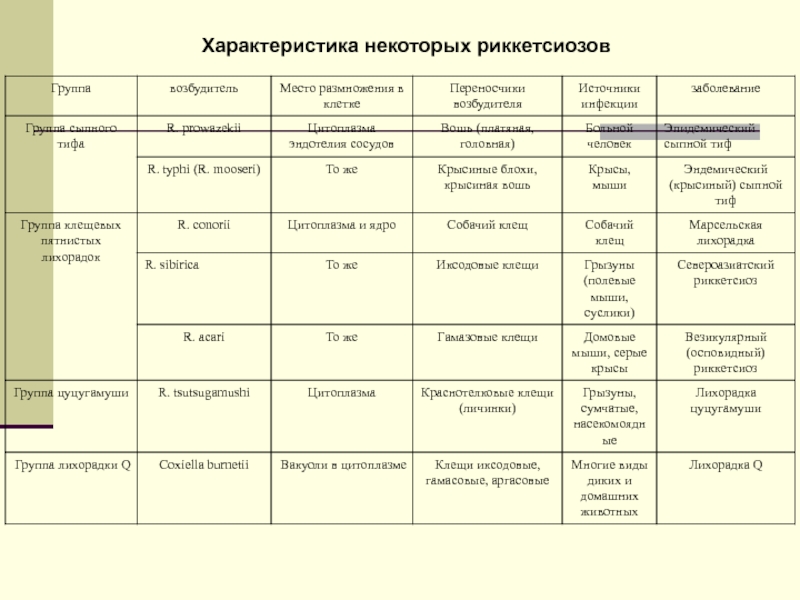

- 70. Характеристика некоторых риккетсиозов

- 71. ВИРУСЫ 1.Открыты Д.И.Ивановским в 1892 г. .

- 72. 2. Все без исключения внутриклеточные паразиты –

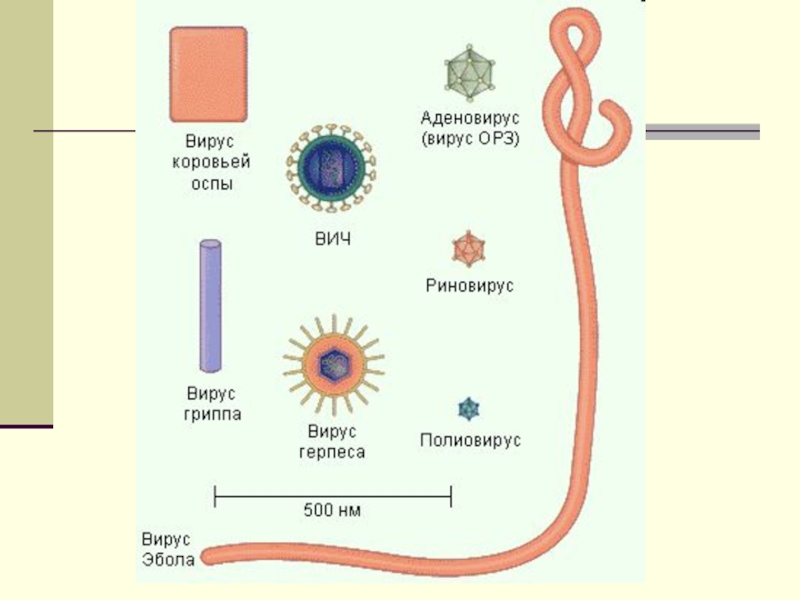

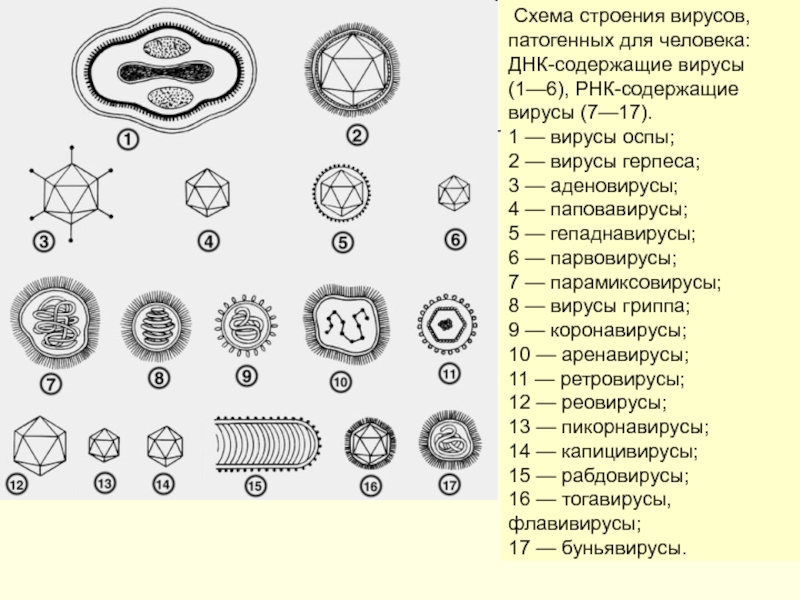

- 74. Схема строения вирусов, патогенных для человека:

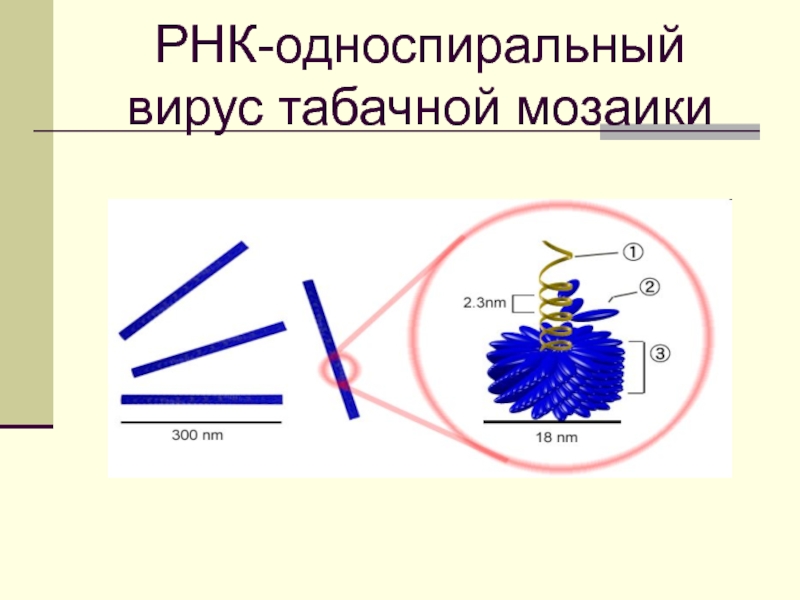

- 75. РНК-односпиральный вирус табачной мозаики

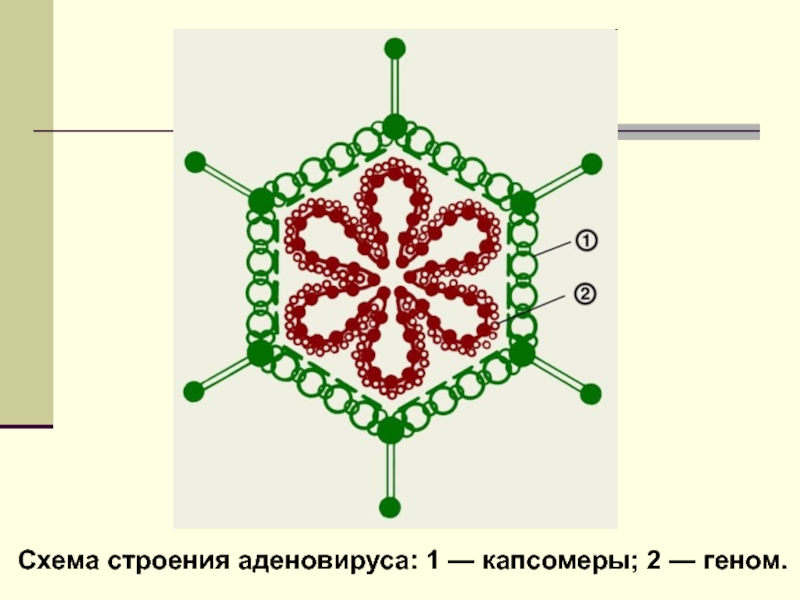

- 76. Схема строения аденовируса: 1 — капсомеры; 2 — геном.

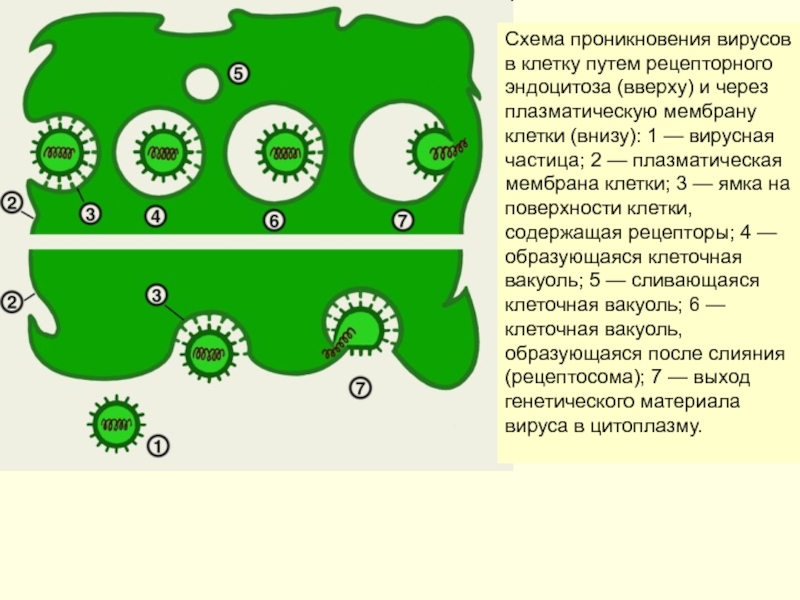

- 78. Схема проникновения вирусов в клетку путем рецепторного

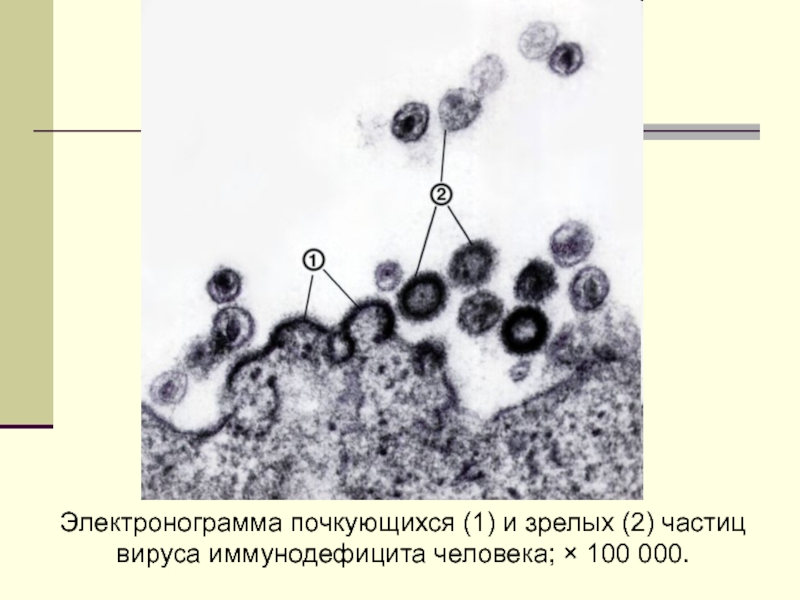

- 79. Электронограмма почкующихся (1) и зрелых (2) частиц вируса иммунодефицита человека; × 100 000.

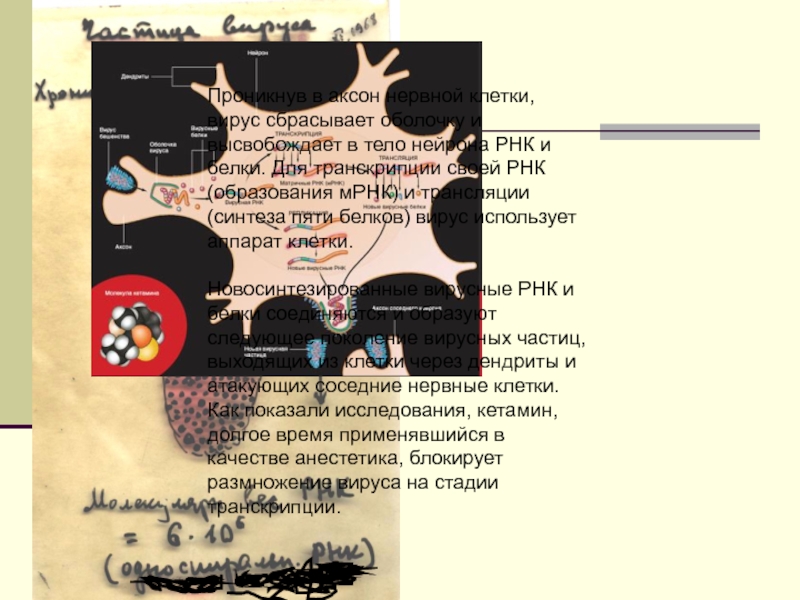

- 80. Проникнув в аксон нервной

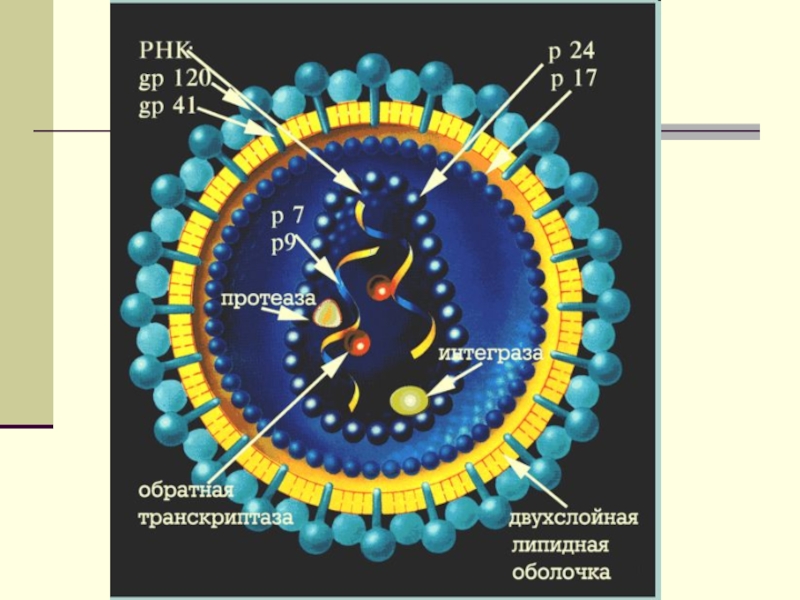

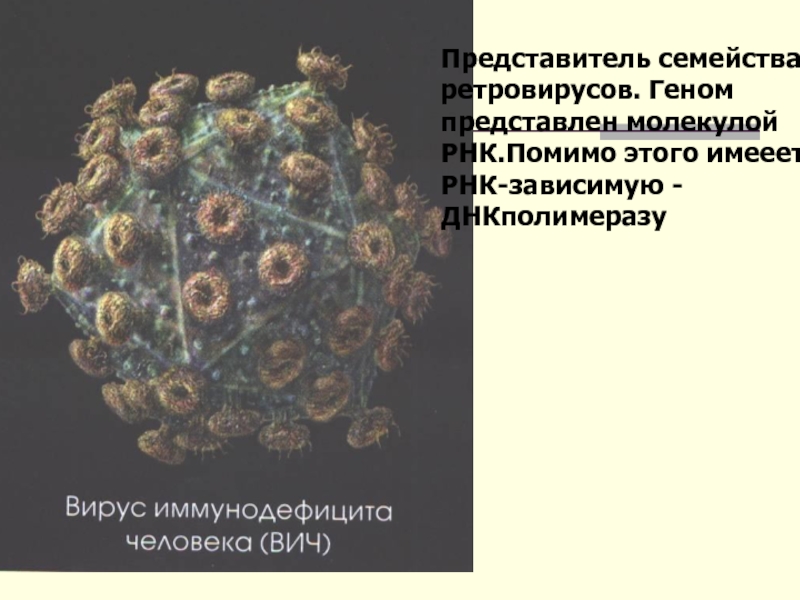

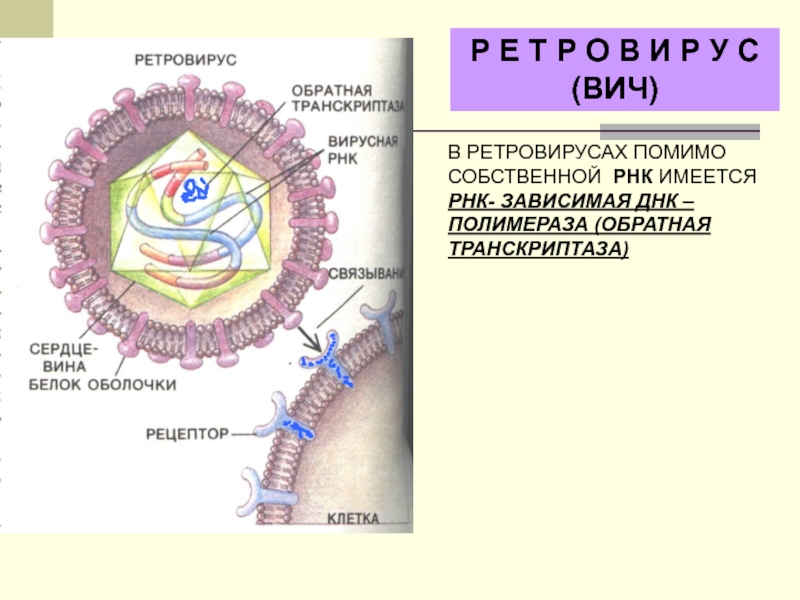

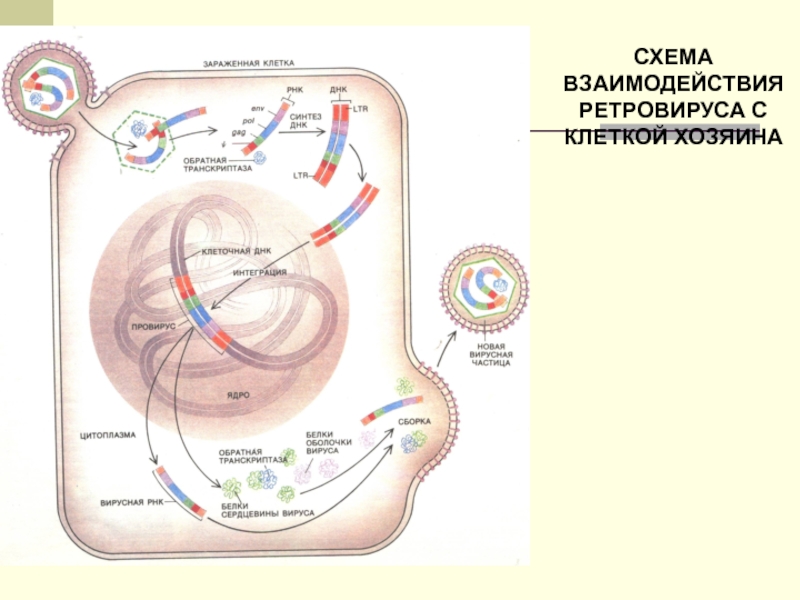

- 81. Представитель семейства ретровирусов. Геном представлен молекулой РНК.Помимо этого имееет РНК-зависимую -ДНКполимеразу

- 82. Р Е Т Р О В И

- 84. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕТРОВИРУСА С КЛЕТКОЙ ХОЗЯИНА

- 85. Схема строения и объемная модель бактериофага Т2.

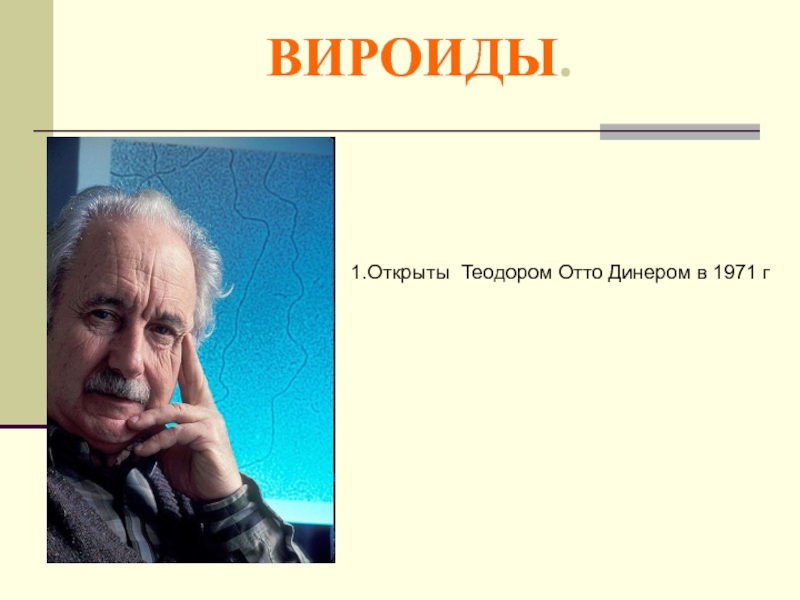

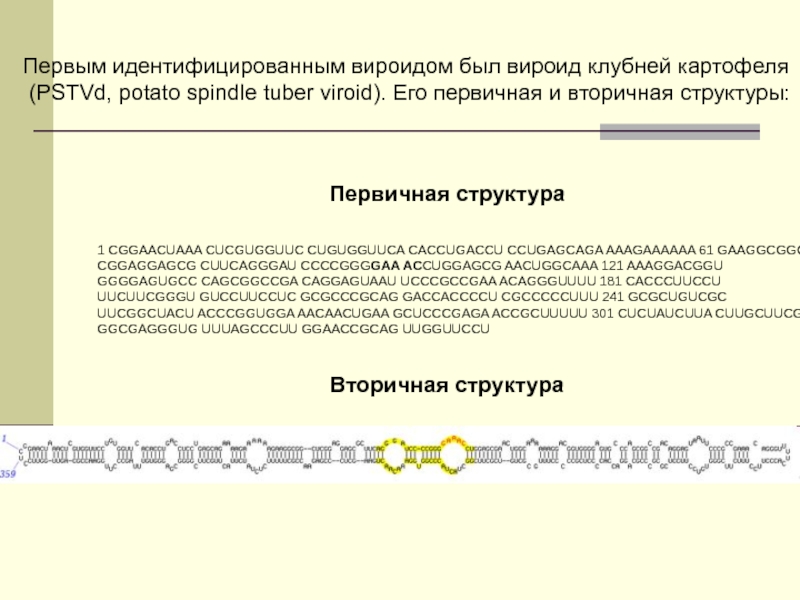

- 86. 1.Открыты Теодором Отто Динером в 1971 г ВИРОИДЫ.

- 87. Первым идентифицированным вироидом был вироид клубней картофеля

- 88. 2.Мелкие отрезки РНК массой 150 000 –

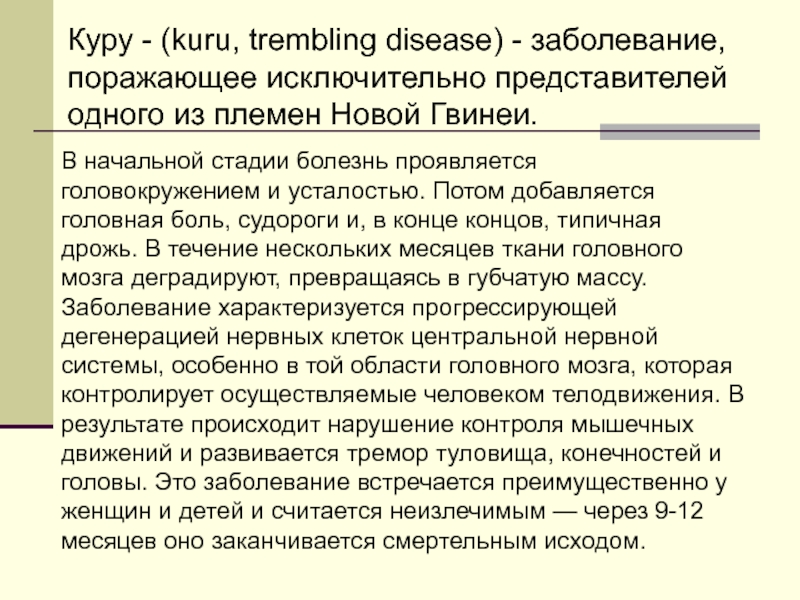

- 89. Прионы Во второй половине XX века врачи

- 90. ПРИОНЫ PROTEIN INFECTION PARTICLES --- Возбудители

- 91. В начальной стадии болезнь проявляется головокружением и

- 92. Болезнь распространялась через ритуальный каннибализм. С искоренением

- 93. Абориген с Южных гор Папуа-Новая Гвинея в национальной окраске

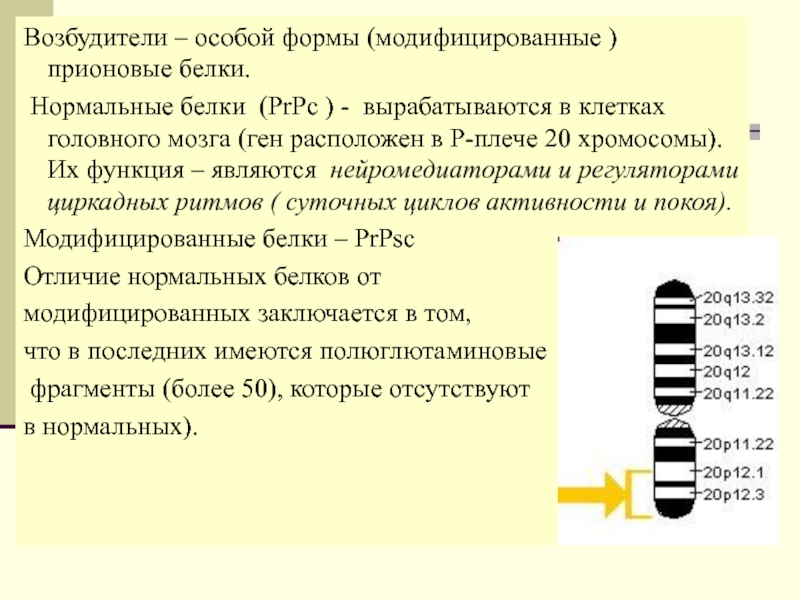

- 94. Возбудители – особой формы (модифицированные ) прионовые

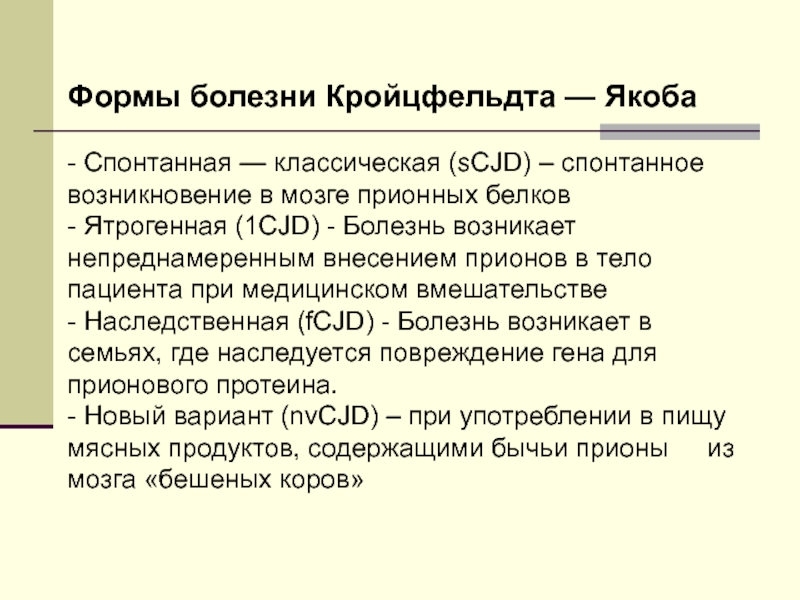

- 95. Формы болезни Кройцфельдта — Якоба -

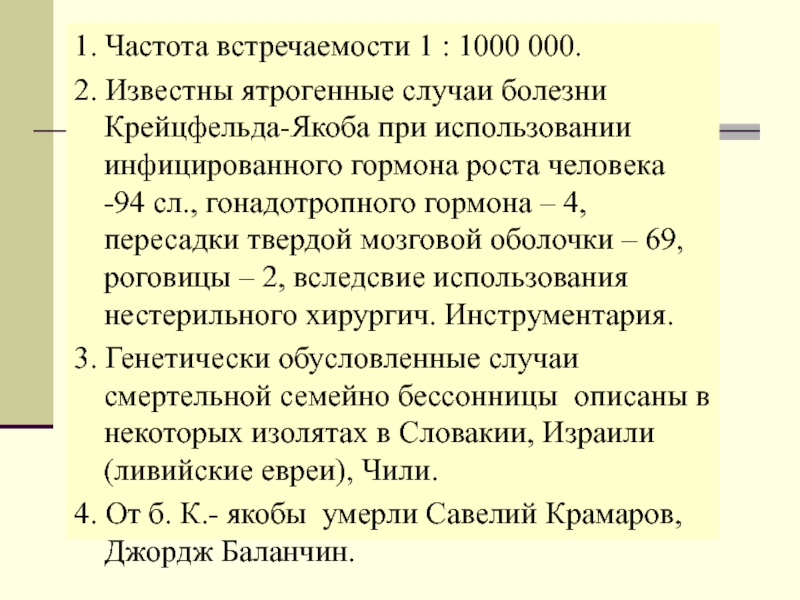

- 96. 1. Частота встречаемости 1 : 1000 000.

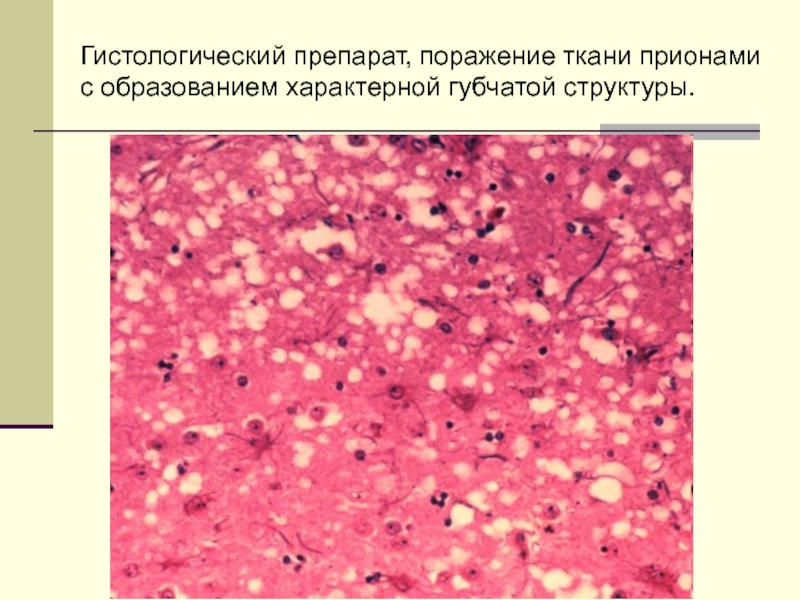

- 97. Гистологический препарат, поражение ткани прионами с образованием характерной губчатой структуры.

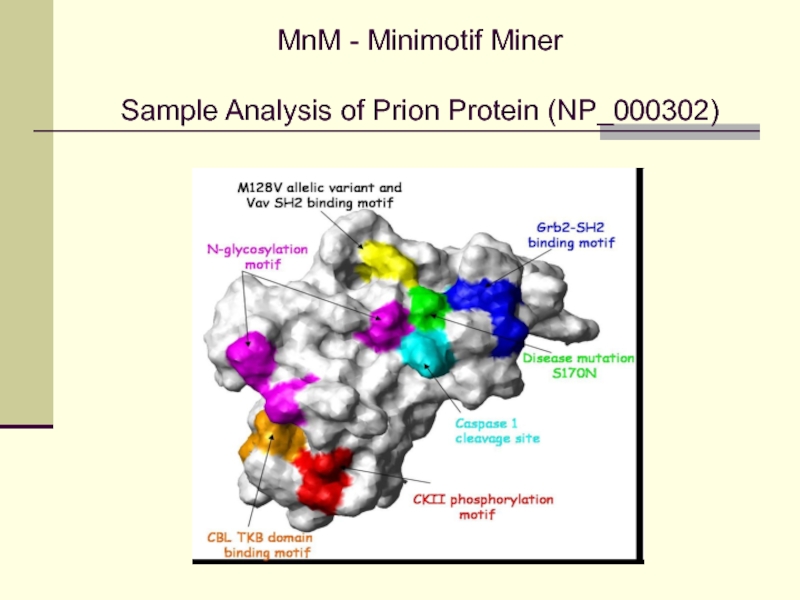

- 98. MnM - Minimotif Miner Sample Analysis of Prion Protein (NP_000302)

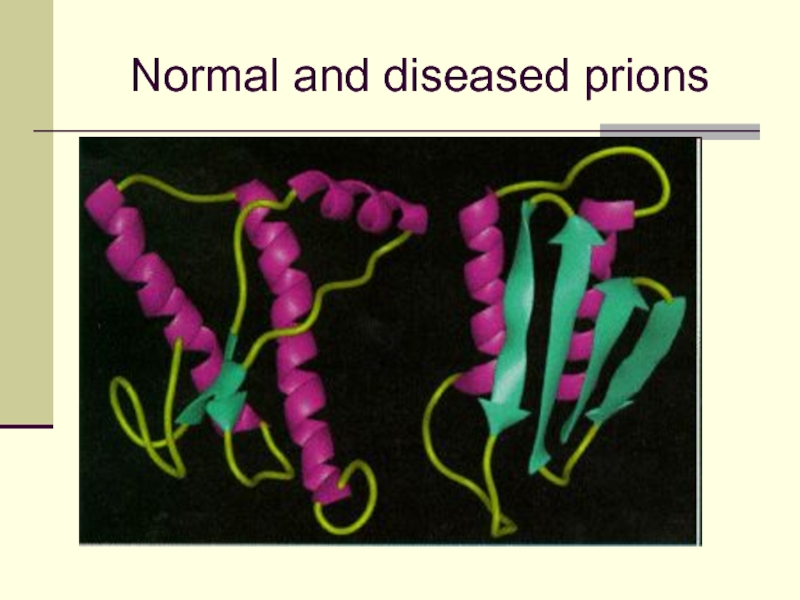

- 99. Normal and diseased prions

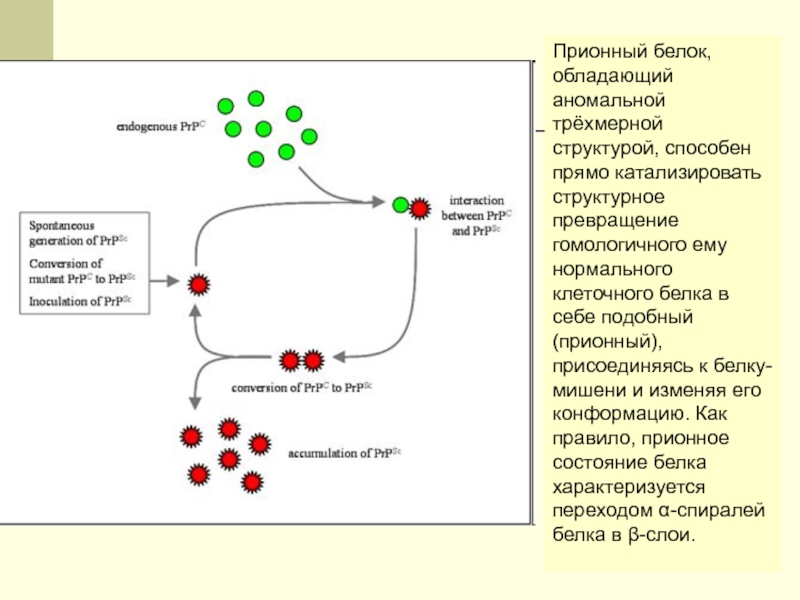

- 100. Прионный белок, обладающий аномальной трёхмерной структурой, способен

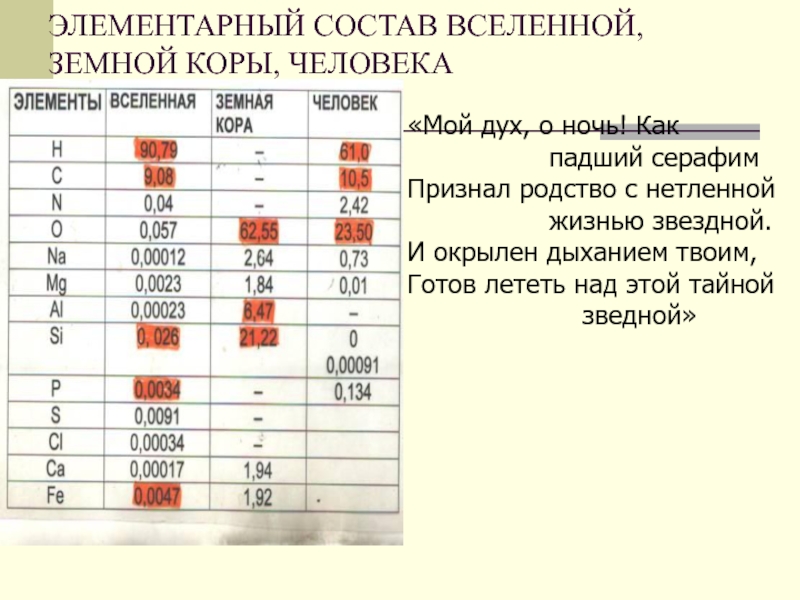

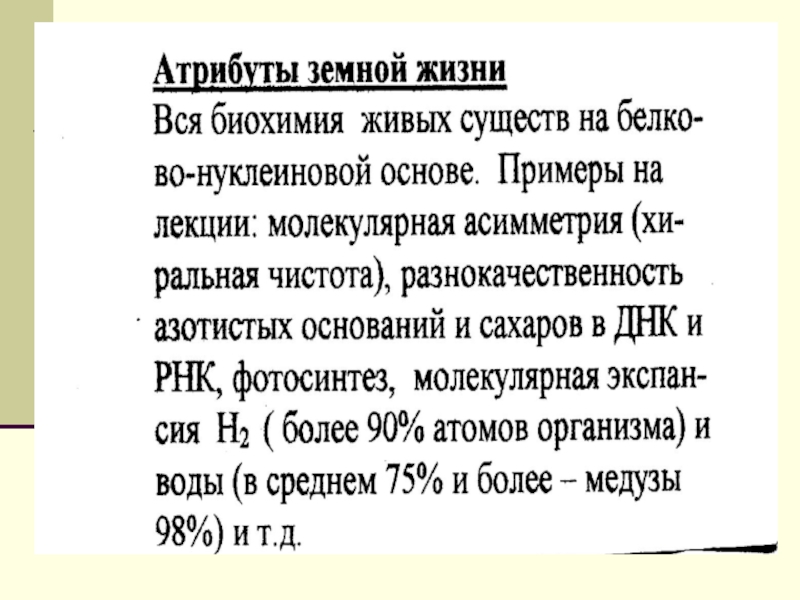

- 101. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ,ЗЕМНОЙ КОРЫ, ЧЕЛОВЕКА «Мой

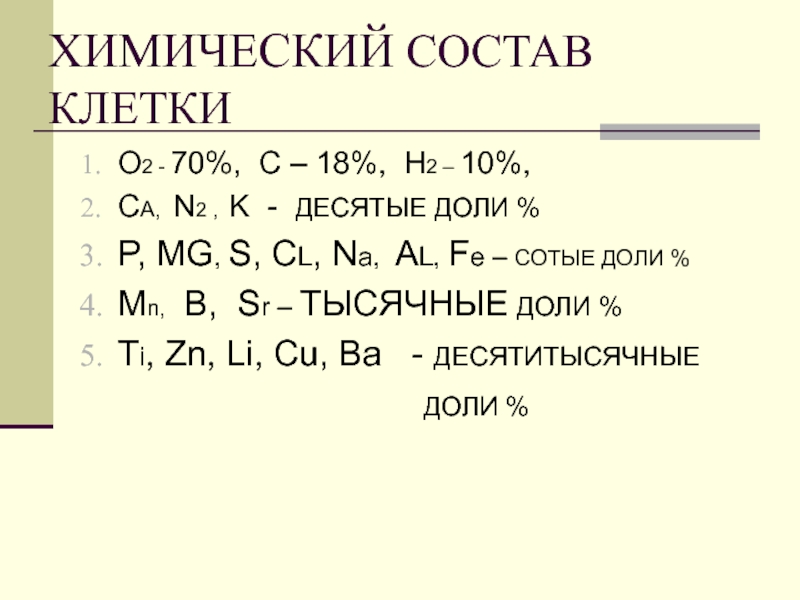

- 102. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ O2 - 70%, C

- 103. Живая клетка состоит из 75% Н2О (средняя)

- 104. ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЕСЯЩЕГО 70 КГ,

- 105. 1.Основеые (макро) эл-ты: Н, О, С, N,

- 106. Химические элементы в составе клеток

- 107. АРХЕБАКТЕРИИ(археи), группа древних микроорганизмов, иногда выделяемая в

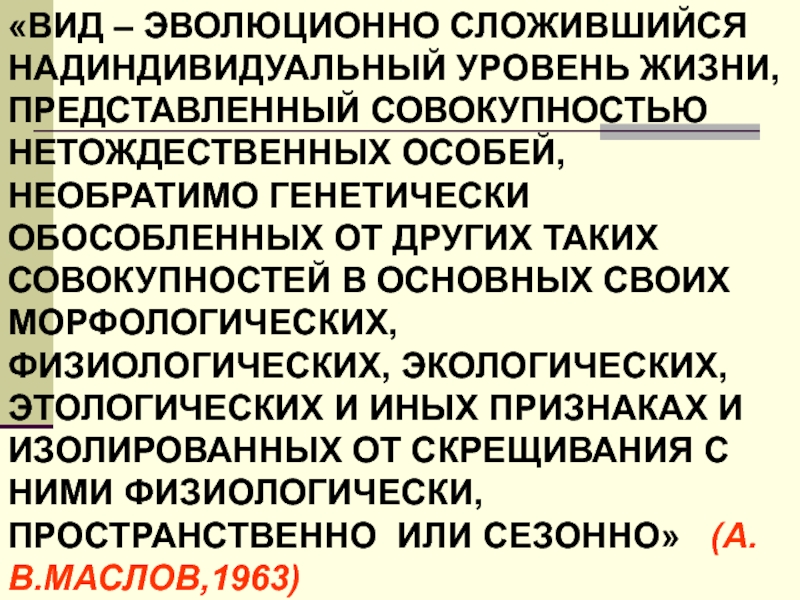

- 109. «ВИД – ЭВОЛЮЦИОННО СЛОЖИВШИЙСЯ НАДИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ,

Слайд 2Уровни организации жизни на Земле

Молекулярно-генетический.

Субклеточный.

Клеточный.

Тканевый.

Органный.

Организменный.

Популяционно-видовой.

Биоценотический.

Биосферный.

Слайд 3На всех уровнях жизни проявляются ее основные атрибуты (дискретность, целостность, структурная

Слайд 4Элементарная единица (ЭЕ) – это структура (или объект), закономерные изменения которой (элементарные

Слайд 5На этом уровне происходят процессы жизнедеятельности (обмен веществ, питание, дыхание, раздражимость

Молекулярно-генетический.

ЭЕ представлена геном. Ген – это участок ДНК (а у некоторых вирусов - РНК), несущий какую-либо целостную информацию — о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК;

Слайд 6Субклеточный.

ЭЕ представлена какой-либо субклеточной структурой, т. е. органеллой, которая выполняет свойственные ей

Слайд 7Клеточный.

ЭЕ – это клетка, которая является самостоятельно функционирующей элементарной биологической системой.

Слайд 8Тканевый.

ЭЕ является ткань

Ткань – это совокупность клеток и межклеточного вещества, объединённых

Слайд 9Органный.

О́рган — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую

ЭЕ - орган

Слайд 10Организменный.

ЭЕ – это особь в ее развитии от момента рождения до

Слайд 11Популяционно-видовой.

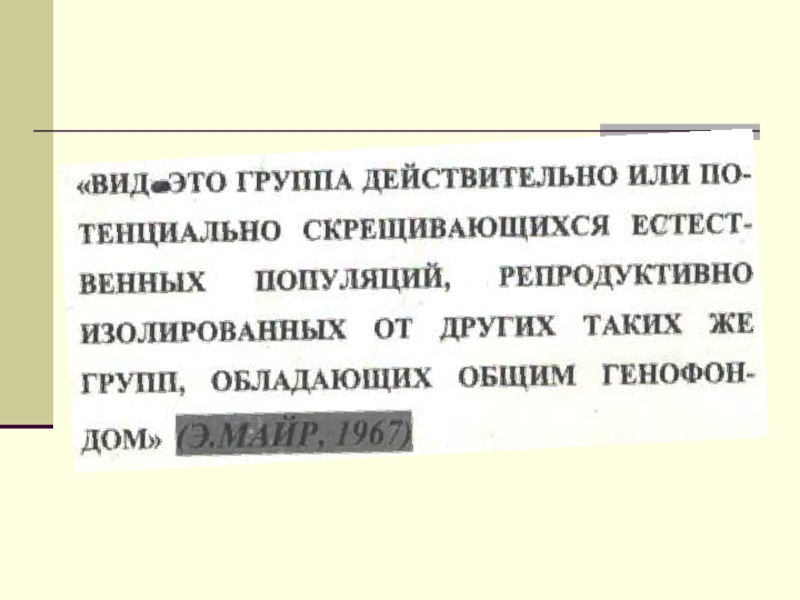

ЭЕ – это популяция, т. е. группа особей (организмов) одного вида, населяющих

Популяция обладает генофондом, т. е. совокупностью генотипов всех особей. Воздействие на генофонд элементарных эволюционных факторов приводит к эволюционно значимым изменениям (ЭЯ).

Слайд 12Биоценотический.

ЭЕ – биоценоз, т. е. исторически сложившееся устойчивое сообщество популяций разных видов,

Слайд 13Биосферный.

ЭЕ – биосфера, т. е. единый планетарный комплекс биогеоценозов, различных по видовому

Слайд 15В 1663 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево так хорошо плавает,

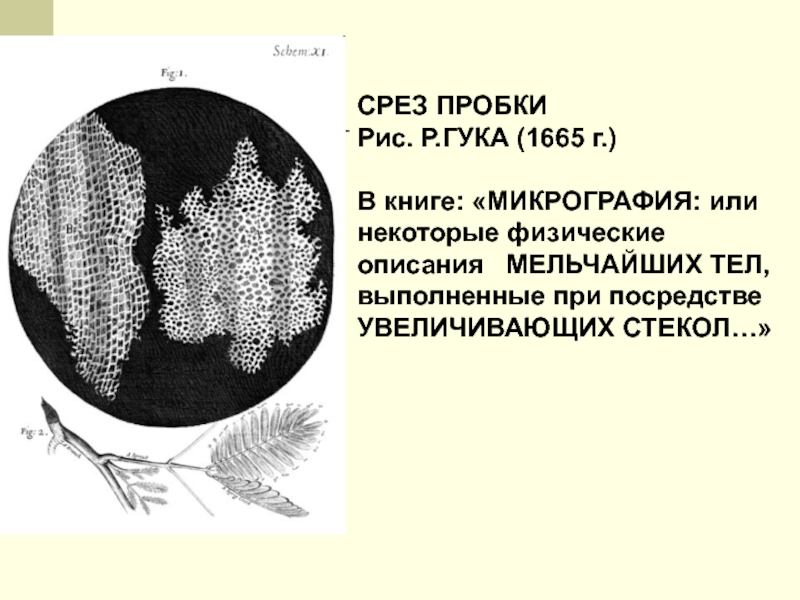

Слайд 16СРЕЗ ПРОБКИ

Рис. Р.ГУКА (1665 г.)

В книге: «МИКРОГРАФИЯ: или некоторые физические описания

УВЕЛИЧИВАЮЩИХ СТЕКОЛ…»

Слайд 18Рисунки Роберта Гука

1.О замечательном строении водорослей

2.О тонком батисте или льняной ткани

3.

Слайд 19Марчелло Мальпиги (1628-1694)

Итальянский врач, гистолог, один из крупнейших микроскопистов 17 века.

В

ячеистое строение тканей растений. Многими терминами увековечено его имя в зоологии, анатомии, гистологии.

Слайд 20Рисунки М.Мальпиги срезов различных растительных тканей. Из книги «Анатомия растений»,1679

Слайд 21

Неемия Грю(1641-1712)

Английский врач и естествоиспытатель -

Ввел в обиход термин «ткань»(ошибочное представление)

2. Впервые высказывает мысль о том, что клетка не случайный, а постоянный , обязательный элемент в структуре растений.

Слайд 22Антон ван Левенгук

(1632-1723)

С помощью микроскопа впервые увидел в

Так же им описаны форменные элементы крови, сперматозоиды человека («семенные зверьки»)

Слайд 24

Роберт Броун(1773-1858)

Шотландский путешественник и физик, открывший «броуновское движение». В1833 гг.

Броун настаивал на постоянном наличии ядра во всех живых клетках.

Роль клеточного ядра не была в то время известна. Полагали, что оно представляет собой конденсированную в комочек слизь, а возможно, и запасное питательное вещество.

Слайд 25Ян Пуркинье

Великий чешский ученый, основоположник большой школы цитологов. По существу

«зернышки», из которых состоят ткани (по Я.Пуркинье)

Слайд 26Матиас Шлейден(1804-1881)

Великий немецкий биолог.Основной заслугой Ш. является постановка вопроса относительно возникновения

Таким образом, внимание исследователей было перенесено с оболочки клетки на эти несравненно более важные струкиуры.

Слайд 27

Т.Шванн(1810 - 1882)

«Основная заслуга Шванна, обеспечившая ему успех в работе

Именно тезис, что клетки как растений, так и животных сходны (гомологичны) между собой, ибо все они возникли единым путем, и являются тем совершенно новым, что внес Шванн» (Ф.Энгельс)

Слайд 281.Omnis cellula e cellula

2. Вне клетки нет жизни

3.Организм – государство клеток.

РУДОЛЬФ ВИРХОВ

(1821-1902)

Слайд 30ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 1941 по

Один из крупнейших гистологов России.

Иосиф Александрович Алов

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 1941 по 1945гг.

Один из крупнейших гистологов России.

Автор более 100 научных работ, в том числе трех монографий.

Заведовал каф. гистологии Хабаровского мединститута с 1952 по 1962 гг. С этого года и до конца жизни заведовал лабораторией цитологии в Институте морфологии человека АМН СССР. Под его руководством защищено 3 докторские и более 10 кандидатских диссертаций, в том числе и сотрудниками нашего унивеоситета.

Слайд 31КЛЕТКА

«Клетка – элементарная живая система, состоящая из двух основных частей –

Слайд 32Несмотря на многообразие форм организация клеток всех живых организмов подчинена единым

Живое содержимое клетки — протопластЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембранойЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммойЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмойЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоидыЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоиды и клеточные включенияЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоиды и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНКЖивое содержимое клетки — протопласт — отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмолеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоиды и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждый из органоидов клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

Слайд 33Все клеточные формы жизни на земле можно разделить на два надцарства

Слайд 34Прокариотические клетки — более простые по строению, по-видимому, они возникли в процессе

Эукариотические клетки — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими.

Слайд 35Прокариоты — организмы, не обладающие, оформленным клеточным ядром и другими внутренними

Слайд 36К прокариотам относятся бактерииК прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерииК

Потомками прокариотических клеток являются органеллыПотомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрииПотомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды.

Слайд 38живут в экстремальных условиях.

S- зависимые. Обитают в вулканах, горячих кислых сероводородных

Термоплазмы. Развиваются в горячих и кислых вулканических источниках (t 650 и рН 1,3-1,5) и лишенные клеточной стенки.

Метаногенные бактерии. Живут в бескислородной среде.

Галлобактерии. Размнож. в 20-30% р-ре NaCl (насыщ.р-р) Напр., в сухой соленой рыбе.

У них в 1000 раз чаще встречаются мутации. В клеточной оболочке не муреина, вместо урацила – псевдоурацил и ряд др. признаков

Архебактерии

Слайд 40Отделились от Архебактерий около 3 млн. лет назад. Имеют муреин. К

Из всех микроорганизмов, существующих в природе, изучено от силы 5-10%

ЭУБАКТЕРИИ

Слайд 45Эукариоты — организмы, обладающие оформленным клеточным ядромоформленным клеточным ядром, отграниченным от

Слайд 46В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд

Слайд 50Маттиас Шлейден и Теодор Шванн в 1838, основываясь на множестве исследований

Якоб Маттиас Шлейден

Теодор Шванн

Слайд 51Клетка является основной единицей любого организма. Клетки животных, растений и бактерии

Слайд 52Рудольф Вирхов (1821—1902)

Рудольф Вирхов в 1858 дополнил клеточную теорию важнейшим положением

Слайд 53КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Клетка является главной структурной и

2. Рост, развитие и формирование тканей обусловлены процессом образования клеток.

3. Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки.

(Omnis cellula e cellula)

4. Вне клетки нет жизни .

Слайд 56В 1910 г. X. Т. Риккетс (1871 — 1910) со своим

В Европе практически в это же время над той же проблемой работал естествоиспытатель Станислав Провачек. В 1913 г. он изучал сыпной тиф во время эпидемии в Сербии, а в следующем году вместе с бразильским врачом Роха Лима был направлен в Стамбул для изучения этой болезни в турецких лагерях военнопленных (эти лагеря возникли в ходе Балканских войн 1912 — 1913 гг.). Когда началась первая мировая война, оба исследователя уехали из Турции, но не перестали заниматься изучением сыпного тифа. Новое место их работы оказалось не менее скорбным: это был лагерь для пленных в Хотебузе (Chotebuz), где сыпной тиф косил пленных пуще, чем шрапнель и пули косили солдат на фронте.

Посреди всей этой лагерной суеты, в крайне стесненных условиях и ограниченных лабораторных возможностях исследователи не только подтвердили, но и существенно расширили результаты X. Т. Риккетса. Однако вскоре Станислав Провачек разделил трагическую судьбу американского ученого: в начале 1915 г. он умер от сыпного тифа, не успев завершить своих исследований. Роха Лима продолжал работу, в 1916 г. он описал возбудителя инфекции и назвал его в честь обоих погибших исследователей Rickettsia prowazeki. А поскольку в научной литературе обычно указывается и имя того, кто открыл и описал новый организм, возбудителю сыпного тифа присвоено название, в которое входят одновременно имена всех трех ученых, достигших вершины познания: Rickettsia prowazeki Rocha Lima, 1916.

Слайд 57В эволюционно-биологическом аспекте риккетсии занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами.

Слайд 58В тоже время риккетсии имеют клеточную оболочку, по химическому строению сходную

Слайд 60Rickettsia conorii (r) in a cultured human endothelial cell are located

Слайд 61Следует отметить, что большинство видов риккетсий непатогенны для человека. Они обитают

Патогенные для человека и животных риккетсии представлены тремя родами - Rickettsia, Rochalimea и Coxiella, которые относятся к трибе Rickettsieae семейства Rickettsiaсeae

Слайд 64Pathogenesis of the rickettsial agents illustrating unique aspects of their interactions

Слайд 66Tick hemolymph cells infected with R. rickettsii. Rickettsia appear as red

Слайд 67R. rickettsii (red staining) infecting endothelial cells of a human blood

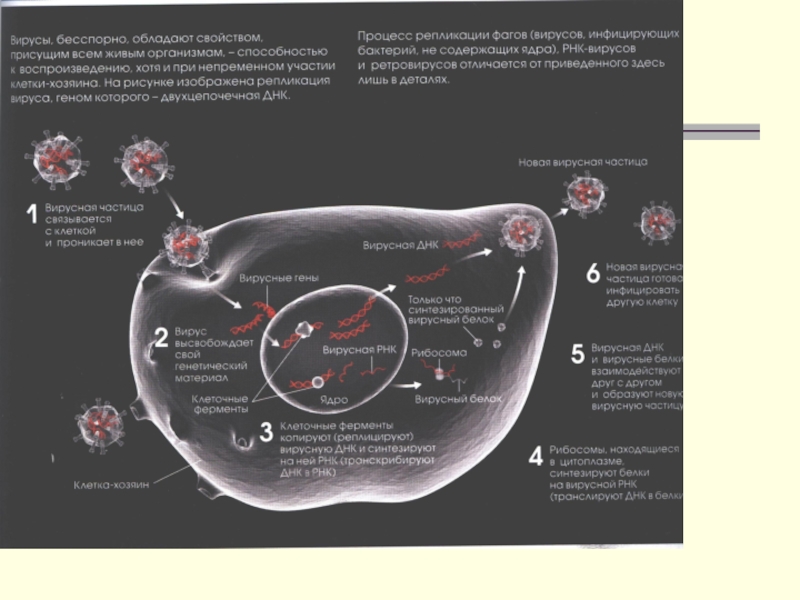

Слайд 722. Все без исключения внутриклеточные паразиты – жить и размножаться способны

3. Состоят из нуклеиновых кислот ( одно- или двуцепочечную ДНК или РНК – ретровирусы) и белковой оболочки – капсид.

4. Если имеется мембрана, говорят, что он в оболочке, если нет – раздетый.

5. Различают 4 класса капсидов ДНК-содержащих вирусов: спиральные, икосоидрические, сложные без оболочки («раздетые») и сложные с оболочкой

6. Многие из них являются возбудителями болезней человека , животных и растений. Некоторые являются онкогенами

Слайд 74 Схема строения вирусов, патогенных для человека: ДНК-содержащие вирусы (1—6), РНК-содержащие

1 — вирусы оспы;

2 — вирусы герпеса;

3 — аденовирусы;

4 — паповавирусы;

5 — гепаднавирусы;

6 — парвовирусы;

7 — парамиксовирусы;

8 — вирусы гриппа;

9 — коронавирусы;

10 — аренавирусы;

11 — ретровирусы;

12 — реовирусы;

13 — пикорнавирусы;

14 — капицивирусы;

15 — рабдовирусы;

16 — тогавирусы, флавивирусы;

17 — буньявирусы.

Слайд 78Схема проникновения вирусов в клетку путем рецепторного эндоцитоза (вверху) и через

Слайд 79Электронограмма почкующихся (1) и зрелых (2) частиц

вируса иммунодефицита человека; ×

Слайд 80

Проникнув в аксон нервной клетки, вирус сбрасывает оболочку и высвобождает в

Новосинтезированные вирусные РНК и белки соединяются и образуют следующее поколение вирусных частиц, выходящих из клетки через дендриты и атакующих соседние нервные клетки. Как показали исследования, кетамин, долгое время применявшийся в качестве анестетика, блокирует размножение вируса на стадии транскрипции.

Слайд 81Представитель семейства ретровирусов. Геном представлен молекулой РНК.Помимо этого имееет РНК-зависимую -ДНКполимеразу

Слайд 82Р Е Т Р О В И Р У С

В РЕТРОВИРУСАХ ПОМИМО СОБСТВЕННОЙ РНК ИМЕЕТСЯ РНК- ЗАВИСИМАЯ ДНК – ПОЛИМЕРАЗА (ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПТАЗА)

Слайд 87Первым идентифицированным вироидом был вироид клубней картофеля

(PSTVd, potato spindle tuber

Слайд 882.Мелкие отрезки РНК массой 150 000 – 170 000 ед. без

3. Являются возбудителями ряда болезней растений : веретеновидность клубней картофеля, карликовость хризантем и др.

4.Роль в патологии человека не установлена.

Самые малые вироиды scRNA (малые цитоплазматические РНК) вируса желтых рисовых пятнышек (RYMV, rice yellow mottle sobemovirus) имеют длину всего 220 нуклеотидов. Геном самого маленького известного вируса, способного вызывать инфекцию, имеет размер около 2000 оснований.

Слайд 89Прионы

Во второй половине XX века врачи столкнулись с необычным заболеванием человека

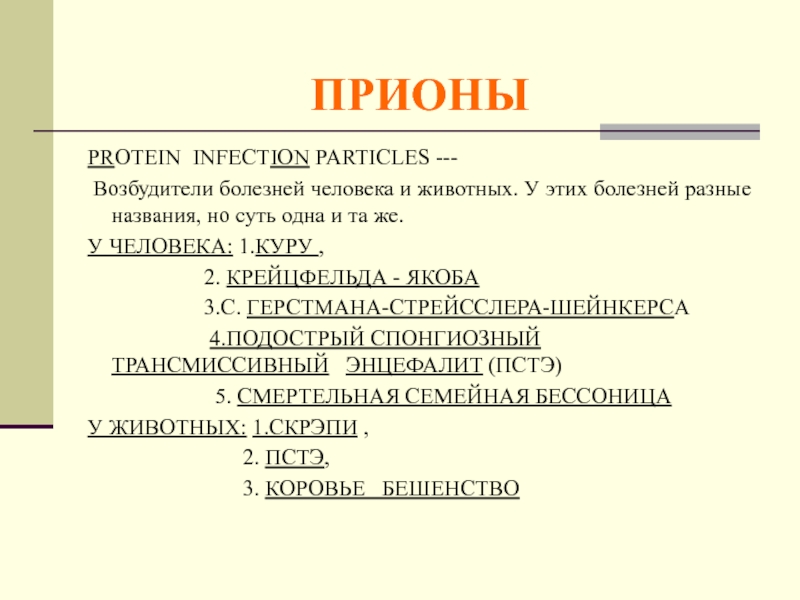

Слайд 90ПРИОНЫ

PROTEIN INFECTION PARTICLES ---

Возбудители болезней человека и животных. У этих

У ЧЕЛОВЕКА: 1.КУРУ ,

2. КРЕЙЦФЕЛЬДА - ЯКОБА

3.С. ГЕРСТМАНА-СТРЕЙССЛЕРА-ШЕЙНКЕРСА

4.ПОДОСТРЫЙ СПОНГИОЗНЫЙ ТРАНСМИССИВНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ (ПСТЭ)

5. СМЕРТЕЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ БЕССОНИЦА

У ЖИВОТНЫХ: 1.СКРЭПИ ,

2. ПСТЭ,

3. КОРОВЬЕ БЕШЕНСТВО

Слайд 91В начальной стадии болезнь проявляется головокружением и усталостью. Потом добавляется головная

Куру - (kuru, trembling disease) - заболевание, поражающее исключительно представителей одного из племен Новой Гвинеи.

Слайд 92Болезнь распространялась через ритуальный каннибализм. С искоренением каннибализма куру практически исчезла.

Слайд 94Возбудители – особой формы (модифицированные ) прионовые белки.

Нормальные белки (PrPc

Модифицированные белки – PrPsc

Отличие нормальных белков от

модифицированных заключается в том,

что в последних имеются полюглютаминовые

фрагменты (более 50), которые отсутствуют

в нормальных).

Слайд 95Формы болезни Кройцфельдта — Якоба

- Спонтанная — классическая (sCJD) – спонтанное

- Ятрогенная (1CJD) - Болезнь возникает непреднамеренным внесением прионов в тело пациента при медицинском вмешательстве

- Наследственная (fCJD) - Болезнь возникает в семьях, где наследуется повреждение гена для прионового протеина.

- Новый вариант (nvCJD) – при употреблении в пищу мясных продуктов, содержащими бычьи прионы из мозга «бешеных коров»

Слайд 961. Частота встречаемости 1 : 1000 000.

2. Известны ятрогенные случаи болезни

3. Генетически обусловленные случаи смертельной семейно бессонницы описаны в некоторых изолятах в Словакии, Израили(ливийские евреи), Чили.

4. От б. К.- якобы умерли Савелий Крамаров, Джордж Баланчин.

Слайд 97Гистологический препарат, поражение ткани прионами

с образованием характерной губчатой структуры.

Слайд 100Прионный белок, обладающий аномальной трёхмерной структурой, способен прямо катализировать структурное превращение

Слайд 101ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ,ЗЕМНОЙ КОРЫ, ЧЕЛОВЕКА

«Мой дух, о ночь! Как

Признал родство с нетленной

жизнью звездной.

И окрылен дыханием твоим,

Готов лететь над этой тайной

зведной»

Слайд 102ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ

O2 - 70%, C – 18%, H2 – 10%,

CA,

P, MG, S, CL, Na, AL, Fе – СОТЫЕ ДОЛИ %

Мn, B, Sr – ТЫСЯЧНЫЕ ДОЛИ %

Ti, Zn, Li, Cu, Ba - ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЕ

ДОЛИ %

Слайд 103Живая клетка состоит из 75% Н2О (средняя)

Макромолекулы: белки – 10-20%, жиры

Дипольная молекула Н2О диссоц. На ионы Н+ и ОН- (Наличие свободн.воды, как и молекулярных ионов, взаимодействуя в ЯМР, являются основой компьютерной томографии). Вода вокруг высокомолекулярных компонентов образует сольватную оболочку, что создает сложн.дтсперсионн. систему клетки с возможнлстью быстрых переходов от геля к золю и наоборот

вода и химические эл-ты клетки

Слайд 104

ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ВЕСЯЩЕГО 70 КГ, СОДЕРЖИТ: 46 КГ О, 12

ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ ЭТИ 13 ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВЛЯЮТ 99,99% ОТ ВСЕЙ ЖИВОЙ МАССЫ. Остальные - микроэлементы

Слайд 1051.Основеые (макро) эл-ты: Н, О, С, N, Na , Cl, P,

(Они составляют до 10-3 % от сухого

вещ-ва клетки)

2. Микроэлементы: Fe, Cu, Zn, B, I, Co, Mn , Md ( Их содержание от 10-3 до –10-6 %. Входят в состав активных центров ферментов, витаминов , гормонов)

3. Ультрамикроэлементы: Se, Cr, Be, Cs, Li и др. – менее 10-6 %.

основные и микроэлементы